作者简介:王婷,女,北京师范大学教育学部,中国基础教育质量监测协同创新中心博士研究生。北京 100875;谭克平,男,台湾师范大学科学教育研究所副教授。台北 11677;刘坚,男,北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心教授。北京 100875

内容提要:在美国教育变革中,学习机会的内涵发展经历了不同的阶段,20世纪60-70年代,学习机会从纯粹的时间量发展到时间与内容的相结合,“学习时间”和“学习内容”成为学习机会内涵发展初期的核心要素;80年代基于标准的改革运动使学习机会上升至美国国家政策层面,且被视为保障学生达成学业标准规定内容而提供的各种支持性资源。学习机会内涵要素的工具性、丰富性、多维性等特点对于推动教育决策实施、丰富教育均衡发展指标、改进课堂教学实践等具有重要的参考价值。

关 键 词:学习机会 概念演变 学习时间 学习内容 支持性资源

中图分类号:G40-09/712 文献标识码:A 文章编号:1003-7667(2017)11-0040-08

“学习机会”的概念自20世纪60年代被正式提出后,经历了近半个世纪的发展,其内涵已日渐丰富。“学习机会”是一个既通俗又抽象的概念,在美国教育发展的历程中,它有着比较丰富的内涵演变脉络,这与美国的教育改革和政策决策密切相关。在英文文献中,学习机会有若干种说法,如"Opportunity to Learn" "Opportunity for Learning" "Learning Opportunity" "Opportunity of Learning"。通常情况下,这些表达可以交互使用,但在美国教育研究及变革发展史上,"Opportunity to Learn"的使用频率相对较高。

学习机会内涵的本质属性始终围绕着学生发展与教育公平等教育核心话题,对诊断教学问题、了解学校教育发展趋势、提高教育质量、推动教育政策决定等层面都有重要意义。因此,对“学习机会”内涵的理论沿革、美国教育变革背景下的“学习机会”内涵再发展进行研究,非常有意义。

一、“学习机会”——作为解释学生学习结果时间变量的概念发展

20世纪60-70年代,“学习机会”的内涵发展主要经历了从纯粹的时间量到时间与学习内容相结合两个阶段。“时间”和“内容”作为“学习机会”内涵发展初期的核心要素,对分析学生的学习结果有重要意义,同时是深入了解课堂教学活动与教师教学效果的有效变量。

(一)第一阶段:正式提出学习机会为分配给学习任务的时间量

1963年,美国教育心理学家约翰·卡罗尔(John B.Carroll)指出,教育工作者的首要任务是找出影响学生在学校学习成败因素与相互作用方式的概念模型,为此,他提出了“学校学习模型”,也被称之为卡罗尔模型。该模型是第一个系统探讨学习时间与教学成效的理论模型,对于研究学习时间与学习结果之间的关系做出了开拓性的贡献。该模型认为,就某一特定任务而言,学生的学习程度可以由分配给该学习任务的“实用时间”(Time Spent in Learning)与掌握该任务特定内容的“所需时间”(Time Needed in Learning)之比来决定,这两类时间因素共涉及以下五个变量。[1]

1.学习机会(Opportunity to Learn)——允许学生学习的时间,即分配给学习任务的时间量(Allocated Time)。

2.毅力(Perseverance)——指学习者愿意(Willingness)花在学习上的时间。

3.能力倾向(Aptitude)——指在最优教学条件下学生掌握学习任务所需的时间。如果学生所需时间少,可以推测该生具有较高的能力倾向;若所需时间多,则该生可能具有较低能力倾向。

4.理解教学的能力(Ability to Understand Instruction)——此变量牵涉到“一般智力”(General Intelligence)和“言语能力”(Verbal Ability)两个概念。“一般智力”是指学生理解教学材料中概念的关系和推理的能力;“言语能力”则是指学生理解教师使用的特殊词汇的能力。

5.教学质量(Quality of Instruction)——虽然卡罗尔模型中并没有详述什么是好的教学质量,但他认为影响教学质量的因素有:学习目标,学习者是否被清楚地告知将要学习的内容,学生是否充分接触学习材料。

进一步来说,卡罗尔的学校学习模型可用如下公式表示[2],其中“实用时间”主要取决于“学习机会”和“毅力”两个因素,而“所需时间”主要取决于“能力倾向”“教学质量”和“理解教学的能力”三个因素:

在此模型中,卡罗尔提出的最为核心的概念就是学习时间,他非常重视教学过程中的时间因素。他认为,“学习机会、毅力和能力倾向三个变量可以直接用时间来表示,如果利用测量工具和实验操作,那么教学质量和理解教学的能力也都能用时间来表示”。[3]此外,“能力倾向、理解教学的能力和毅力三个变量是学生的个体特征,而学习机会和教学质量两个变量则直接受制于教师因素,同时也受教育系统中其他因素所影响”[4]。

卡罗尔透过学校学习模型第一次正式地提出了“学习机会”的概念,但卡罗尔把它作为解释学生学习结果的直接变量,仅以“分配给学习任务的时间量”来抽象地描述学生的学习程度,很难准确地反映学生的实际学习情况。这是因为分配给学习任务的时间量不但受学校时间分配规定的限制,如学校的课时安排、课程实施种类的多少、教学时间与其他活动的时间分配等,而且也受教师在课堂中给每一具体学习任务分配时间的制约。因此,以“分配给学习任务的时间量”来界定学习机会的内涵,有脱离教学实际情境之嫌,它并不能准确地判断学生获得机会的全部内容。

(二)第二阶段:学习内容作为实现学习机会的载体丰富了纯粹的时间量

继卡罗尔之后,对“学习机会”研究的一个重要转向是:从“分配给学习任务的时间量”的考虑中逐渐演变出与“学习时间”相关的变量,即学生在学习过程中接触并应该掌握的学习内容。[5]这类变量对研究学生的学习程度有实质意义。美国学者弗洛登(Robert E.Floden)认为,“学生在获取知识与达成学习目标的过程中,课程内容是学生获得学习机会的载体。研究者可以通过分析国家课程、地方课程、学区课程和学校课程各自强调的内容主题,或者教师在课堂中实际用于教授各内容主题的时间,以及学生参与教学活动的时间,来判断学生获得学习机会的类型”[6]。

美国教育家和心理学家布卢姆(B.S.Bloom)等学者不断将教学时间的研究精致化,随着研究的需要,对学习机会概念的理解也逐渐发生变化,丰富了“学习时间”的构成要素,并“衍生出除时间因素之外的多个变量”[7]。

在研究过程中,布卢姆提出了“用功时间”(Time-on-task)的概念,也就是“学习者积极地专注于学习的时间”[8]。“用功时间”是一个合成性的概念,学生只有把教师分配的学习时间有效地用来完成某项具体的学习任务时,才更有可能产生和提高与学习成就相关的结果。它揭示了一个与学习结果联系更为密切的时间变量,反映了学习时间与学习内容相结合的思想,同时体现了接受“机会”的学生群体的参与度,使学习机会的内涵要素丰富起来。由此可见,布卢姆提出的“用功时间”所包含的内容比卡罗尔提出的以“分配给学生学习任务的时间量”作为“学习机会”的内容更接近于教学活动的实际情况。

然而,美国学者威利和哈尼施费格(D.E.Wiley & A.Harnischfeger)指出,“学校分配的学习时间总量与学生成绩并没有某种直接的关联,而是要通过一系列中间环节才能起作用”[9]。他们提出了较为复杂的“积极学习时间”(Active Learning Time)的概念,在影响积极学习时间的众多因素中,特别强调课程和教师能力两个因素,体现了时间与教学内容相结合的观点。此外,他们在布卢姆提出的“用功时间”基础上,将学习时间进一步精致化和具体化,提出了“积极学习时间百分比”的概念,即学生专注于学习的时间与教师分配于教学时间的百分比,它体现在课堂教学活动中,更精致地反映出学生实际专注于学习内容的时间。

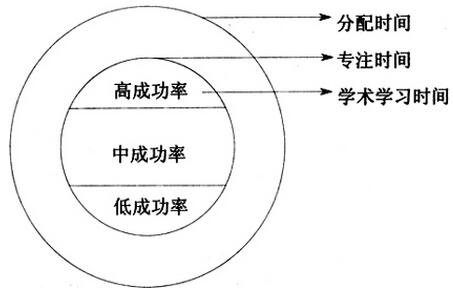

20世纪70年代初,美国加利福尼亚州组建的监督教育和教师证书计划的委员会所实施的初任教师评价研究(Beginning Teacher Evaluation Study)发现:学生学业成绩与教师的教学时间分配有关。为了增强两者之间的相关性,研究者们进一步扩充了学习机会的概念,将课程内容、教学任务难度和学生参与教学任务作为测量学生获得学习机会的变量。[10]而教师对学生学业成绩最有效的影响是通过真实的课堂学习情境产生的,为了更清楚地理解学生的学业水平,研究者由教师分配教学时间占主导的研究转向关注学生积极参与教学活动过程,提出了“学术学习时间”(Academic Learning Time)的概念。即:“学生专注于与学习目标相关联且适合学生水平的学习活动,并达到较高掌握程度所用时间,包括分配给与学习任务相关的时间、学生参与和成功率(Success Rate,指学生对所学内容达到较高掌握程度)所用时间三个基本部分”。[11]学术学习时间概念的提出不仅继承了威利和哈尼施费格将时间与教学内容相结合的思想,而且也丰富了学习机会背后的内涵,包括考虑到机会给予者和接受者、传递机会的中介、机会实现的程度等概念。该初任教师评价研究把以往研究中提出的“用功时间”和“积极学习时间”统称为“专注时间”,它与分配时间和学术学习时间的关系如图1所示。[12]

图1 学术学习时间与分配时间、专注时间的关系

以卡罗尔提出的学校学习模型为起点的“学习机会”研究,使其从简单的有或无的二分法问题发展成一个系统的教育概念体系。时间是影响学生学习效果的重要因素之一,而学习内容作为传递机会的载体丰富了纯粹的时间量。离开了时间,教育教学活动就无法维持,离开了具体的教育教学活动,时间就成为毫无意义的“空壳”。[13]

随着时代发展与教育变革,研究者对“学习机会”的认识不断变化。其中一个重要的研究方向是把“学习机会”视为保障学生达成学业标准规定内容而提供的条件,它成为解释学生学业成就发展的关键变量,这与美国的教育改革密切相关。“学习机会”逐渐从学术理论界关注的焦点发展成为美国教育改革史上重要的标志性术语。

二、基于美国教育改革政策需求的概念新解

虽然美国教育始终奉行“机会均等”和“提高教育质量”的价值取向,但由于美国实行的是地方分权的教育管理体制,美国的学校在课程实施过程中有很大的自主权,学校课程没有统一的标准和发展要求,各州之间以及学校之间发展差异较大。此外,由于美国20世纪50年代之前一直强调学校是实施“适应生活的教育”的场所[14],长此以往无疑造成教育质量的下降和学术人才的短缺,这些都影响了美国基础教育的发展,导致美国基础教育整体水平参差不齐;同时,这种“差异大、质量低”的教育现状也违背了美国的教育价值取向。20世纪50年代至90年代,美国经历了数次教育改革,各次改革均表明了美国政府对“机会均等”和“高质量教育”价值取向的艰难追寻。

为提高基础教育质量,让每个儿童平等地拥有接受高质量教育的机会,美国政府在20世纪80年代启动了提高教育质量的标准化改革运动,而“学习机会”的概念也因此次运动进入美国教育政策领域。“学习机会”从最初的学术理论研究发展为政策领域重要的探讨话题,其理念频繁地出现在美国为实现“人人享受优质教育”而颁布的各类教育政策法令和出版的报告中。由不同政党执政期间所提出的具有代表性的法案包括:1991年颁布的《美国2000:教育战略》(American 2000:An Education Strategy以下简称《美国2000》),1994年颁布的《2000年目标:美国教育法》(Goals 2000:Educate America Act以下简称《2000目标》),以及21世纪初颁布的《不让一个孩子掉队法案》(No Child Left Behind Act of 2001以下简称NCLB法案)。

(一)衡量学校是否为学生达成课程内容要求提供何种机会

1991年,乔治·布什总统推动了《美国2000》提出的教育策略的实施,以期改变美国各州教材选择、课程设置、教学质量千差万别的现状。《美国2000》确立了全美教育六大目标,①并规划了以“标准”作为衡量实现这些目标的手段。为具体落实《美国2000》提出的学校教育六大目标和全国核心课程领域所规定的核心课程计划,美国国会于1991年设立了全国教育标准与监测委员会(National Council on Education Standards and Testing,以下简称NCEST),并与国家教育目标领导小组(The National Education Goals)共同为五门核心学科(英语、数学、自然科学、历史和地理)制定新的课程标准,并研制新型、自愿参与的并在全国推行的测验体制。

1992年,NCEST委员会在《提高美国教育标准》的报告中首次将“学习机会”的概念引入国家政策议程。在报告中,“学习机会”是藉由“学校传递标准”(School Delivery Standards)的形式呈现。“它是一种衡量学校是否为学生学习课程内容标准规定的相关内容而提供相应机会的标尺,这类机会主要包括学校为学生提供具有学术水平的课程内容、合格的教师、适宜的教学材料和齐全的设施,以满足学生达到所期待的学业成就的要求”。[15]从报告的字面意思来理解,“学习机会”规定了学校及相关教育机构向学生提供多少以及怎样的外部条件,使得学生能完成课程内容标准规定的内容。

哈里楠(M.T.Hallinan)认为,“从实质上来说,传递学习机会的过程反映了教育机构向学生提供学习新知识路径的多寡与质量问题”[16]。1993年,美国学者史蒂文斯(Floraline I.Stevens)依据学者对学习机会的一系列相关研究,综合分析并提炼出了学习机会四个方面的维度,它偏重于学校和教师为学生所提供的教育需求,主要包括:教学内容范围(Content Coverage),即学生的学习是否涵盖了某一个年级或者某学科领域的核心课程;接触教学内容(Content Exposure),分析教师被分配的、允许用来教学的时间以及教学的深度;教学内容重点(Content Emphasis),判断课程内容的哪些主题被教师选取出来并且加以强调以及哪些学生被选取出来接受较低或者较高水平的技能;教学传递的品质(Quality of Instructional Delivery),显示出教室内的教学实践对学生学业成绩的影响,例如清晰地陈述教学目标、有效地组织教学活动以达成目标、合理地呈现教学内容、恰当地选择教学方式等。[17]

(二)判断教育系统是否为学生达成学业发展要求提供何种保障条件

克林顿总统所领导的政府深入推进标准化改革运动,1994年美国国会通过并颁布的《2000目标》系列法案明确提出了“基于标准的改革”(Standards-based Reform),通过法律的形式规定必须推进基于标准的课程改革。由国家教育标准与改进委员会(National Education Standard and Improvement Committee)与相关机构负责编订国家教育标准,包括课程内容标准、学生操作绩效标准、学习机会标准和评估体系,供各州各地区自愿采用。[18]

在《2000目标》法案中,先前的“学校传递标准”(School Delivery Standards)被改为“学习机会标准”(Opportunity to Learn Standards),透过立法赋予了“学习机会标准”更为宽泛的内容。“评价衡量教育体系的各级机构(学校、地方和州教育机构)为所有学生达到全国或州际自愿教育内容标准所提供的资源、实践和条件是否充分,其质量是否达到合格的基本标准”。[19]由此可见,“学习机会”的内涵已不仅仅停留在学习时间与学习内容上,而且还包括为学生提供达成学业成就标准所需要的外部支持性条件。

“学习机会标准”主要涉及课程、教材和教学手段的质量与效果,同时也涉及教师提供高质量教学的能力,还涉及教育管理人员专业水平发展的程度以及课程设置、教学实践与国家课程标准的一致性程度的判断。它阐明了为使全体学生都有公平的学习机会,教与学所必须具备的各种条件,也确定了为使所有学生达到国家课程标准所规定的知识与技能的要求、各级教育机构应承担的责任和采取的措施;此外,它也是衡量各种教学方法、途径或手段以及教学活动应该必备的条件与实际所达程度的标尺。总而言之,“学习机会”所要判断的问题是,学校为使所有学生完成学业标准所规定的内容提供了怎样的教学条件,它是了解学生学什么、怎样学以及学习程度的重要通道。

在以立法的形式确定了全美教育目标和统一课程标准之后,为了处理美国学校中存在的教科书和标准化测验之间的关系断裂以及教师的教学内容、学生的教材和标准化测验知识之间不一致等现象,制定衡量学生学业成就的评价制度成为必然。克林顿总统在1996年召开的美国第二次教育高峰会议上指出:“各州不仅要制定出富有成效的学业标准,还要有一套相应的评价制度来配合。评价的目的不仅、而且是测量学生是否具备最低限度的学习能力,而且是用来衡量学生掌握了多少新学到的知识,学习成绩是否达到了预定标准,只有制定相应的评价制度,才能有效地检验各级教育机构提供的学习机会是否能够使学生达到高标准的学业要求”。[20]

(三)学习机会标准的功能定位:绩效考核与教育问责

1999年,美国第三次全国教育高峰会议通过的“行动声明”(Action Statements)呈现了美国教育现阶段改革的重点,包括提高教师素质、向所有的学生提供适当的机会以达到标准、要求学校为教育的结果承担责任。[21]

2001年初,小布什总统在任时向国会提交并通过了NCLB法案,其指导思想是促进教育公平和提高教育质量,明确学校的教育质量标准,提出了实现学校教育标准的具体措施并明确了相应的责任,为基础教育标准化改革运动提供了法律保障。在确立了高学业标准和全国统一测验标准后,州政府必须在全州范围内制定绩效考核制度和问责制度,要求未能使学生达到学业标准的学校或学区必须承担起相应的责任。此时,“学习机会标准”用于关注两个核心问题——衡量学生学业是否达标和判断教育产出的绩效责任。“学习机会标准”的制定是为了保证学生获得充足的机会以达到高学业成就,并督促学校等教育机构为学生的发展提供充足的资源保障。

标准化运动使得美国政府更加关注教育公平问题。比如,NCLB法案要求学校聘请高水平教师,为所有学生提供优质教育资源;同时,对于没有达标学校启动问责机制,其目的也是为了促进该类学校为学生提供优质教学。绩效考核与问责制的提出,是为了保证所有学生接受优质教育,而学习机会标准的基本假设也正是基于此,即在学生对自己的学业负责之前,保证学生都有机会学到与测试标准相关的内容。[22]“然而在实际操作过程中,由于经费、政策和实践上存在的缺欠,学习机会标准从来没有作为一种问责机制被真正应用,但是它的一些观点,例如试图确认高质量学校和教师的特征,探索并说明不成功的学校和教师如何才能掌握这些特征的方法等,依然是问责制争论的焦点。”[23]

在美国教育改革背景下,无论以何种立场解读“学习机会”的内涵,都是为了实现美国人所追求的“人人享有接受公平、优质教育机会”的价值理念。制定“学习机会标准”是美国政府为实现教育公平,提高全美教育质量的重要举措之一。同时,关于“学习机会”的研究能够从学术界的探讨上升到政策领域并影响教育决策,也体现了“学习机会”内涵的工具性、丰富性和重要性。随着学术界和教育政策领域对“学习机会”的广泛关注,其在大型教育评估项目中也承担了重要的角色,成为解释学生学业成就发展的重要变量之一。

三、评价与启示

“学习机会”的概念内涵经过半个多世纪的发展不断丰富,从卡罗尔最早提出的以分配给学生学习任务的时间量作为衡量学习结果的变量,后经布卢姆等学者持续研究不断地剖析,抽离出“时间”背后的“内容”,提出了“用功时间”“专注时间”“学术学习时间”等要素,从而将“学习机会”的内涵具体化,使得衡量学生的学习程度更具操作性和科学性。20世纪80年代美国兴起的标准化改革运动,把“学习机会”引入政策讨论领域,将其视为保障学生达成学业标准规定内容而提供的条件。随着改革的不断深入,《2000目标》最终通过立法形式界定了“学习机会标准”的内涵,同时对教育测量与评估、学校绩效考核等方面产生了一定的影响。

“学习机会”的内涵演变至今已经相对充实与清晰,既包括保障学生学业成就发展的外部支持性资源,又涉及教学过程中的各要素。然而,构成“学习机会”内涵的要素并不是固定不变的,而是多维度的。随着教育研究的发展、变化和需求不断更新,“学习机会”的概念也会更加丰富,其教育理论与实践价值也越来越凸显。借鉴和吸收国外对“学习机会”的系统研究,对于推动教育决策实施、丰富教育均衡发展指标、改进课堂教学实践等具有重要的参考价值。

(一)重视学术研究与政策导向的合力作用

自20世纪60年代以来,有关“学习机会”的研究在美国学术界蔚然成风,这与其丰富的理论基础密不可分;标准化改革运动亦推动了公众对“学习机会”的认识和理解。从这个角度来说,“学习机会”在众多的教育问题中能够引起广泛关注,是理论研究与教育决策合力导向的结果,因此,扎实的理论研究和正确的决策导向是解决教育问题的关键。

教育现状复杂多样,教育问题层出不穷,挖掘教育问题背后深刻的理论依据,才更有可能将其上升到价值取向层面,进而影响教育决策者的判断;相关决策者对教育问题若具有一定敏感度和关注度,才会有利于理论深化的发展,使问题提升至国家政策研究范畴,采取相应举措以推动问题的解决。学术研究与政策导向的结合,对发现、诊断教育问题有巨大的合力作用,对于准确与有效地解决教育现实问题以及推动未来教育服务的发展具有重要的现实意义。

(二)丰富当代教育均衡发展的评价指标

教育均衡是现今以至未来寻求教育公平的理想状态,也是很多国家及地区教育发展的阶段性目标。“教育均衡发展包括教育机会均等、教育资源分配均衡、教育过程均衡、教育质量和教育结果均衡等要项。”[24]而现阶段判断均衡发展的程度,主要从资源分配如校园建设,受教育机会如入学率,教育结果如毕业率、升学率等易于量化的方面来衡量。教育是一个多目标、多层次、多要素、多功能错综复杂的系统,在教育均衡的发展道路上,我们更要关注过程性的、能够反映教育教学活动真实现象的指标。

学习机会贯穿于教育起点、教育过程以及教育结果整个过程中,它不仅意味着学生获得入学机会的公平,而且更强调学生在接受教育过程中的机会公平,这是教育公平理念深化发展的时代诉求。学生学习机会的获得情况已然成为衡量教育均衡发展程度的重要表征与解释学校教育教学发展水平的重要变量。基于当代教育现状,通过对不同班级、学校、地区的学生“学习机会”的差异分析,借以了解学生学业成就及学校教育机会分配的发展状况,使“形而上”的公平理念转化为“形而下”可操作的措施,对推进教育决策变革,促进地区或学校之间教育经验的分享具有重要的现实意义;是缓解区域、城乡、不同社会阶层受教育群体之间受教育机会差异的有效途径,让教育改革和政策决策更具有实际的可操作性。

(三)有利于改进课堂教学实践

近十多年来,我国基础教育界为促进学生发展采取了众多改革措施,这些举措是否能够真正实现其价值关键在于课堂教学活动能否为学生创造促进其学习发生的条件。课堂是教育教学活动发生的主要阵地,也是学习机会产生、存在、传递和获得的主要场所,因此,关注学生在课堂教学实施过程中的机会问题具有重要的教育现实意义。

纵观“学习机会”的内涵演变历程,国际上对“学习机会”的研究既涉及学生的入学机会、可利用的硬件设备、教师的合格率与出勤率、安全有序的环境等保障学习发生的支持性资源,也包括课堂教学过程的研究,如课堂教学时间的安排、教学内容的呈现、有效传递内容的教学方式、丰富的课程资料、学生的学习参与等方面。因此,我们可以借鉴国际上对学生“学习机会”已有的研究范式与测评内容,尝试将“学习机会”的相关内容本土化和具体化,重视可变的教育变量(Alterable Educational Variables)的研究,通过寻找可控、可改善、影响学生发展的课堂教学变量,为学生创造真正能够促进其学习发生的可能性和条件,为学校、教师的教育教学改进提供可行的诊断意见与实践指导,这对改进课堂教学过程以及提高整体教学质量都有重要的价值。

注 释:

①《美国2000:教育战略》中确立的全美教育六大目标是指:到2000年,(1)所有的美国儿童都要有良好的学前准备。(2)中学生毕业率至少要提高到90%。(3)美国学生在4、8、12年级毕业时,应该掌握英语、数学、自然科学、历史和地理等五门核心课程的内容,并为履行公民职责、选择职业做好准备。(4)美国学生在自然科学和数学方面的成绩居世界首位。(5)每个成年人都具有文化知识和在国际经济活动中的竞争力。(6)每所美国学校都将没有毒品和暴力,为学生提供一个秩序井然的益于学习的环境。

参考文献:

[1][3]John B.Carroll.A Model of School Learning[J].Teachers College Record,1963,64:723-733.

[2]Berliner,D.C.What’s All the Fuss about Instructional Time?[M]//In M.Ben-Peretz and R.Bromme(Eds.),The Nature of Time in Schools.New York:Teachers College Press,1990.

[4][5][6][7][8][10]Robert E.Floden.The Measurement of Opportunity to Learn[M]//In Andrew C.Porter & Adam Gamoran(eds.),Methodological Advances in Cross-national Surveys of Educational Achievement.Washington,D C:National Academy Press,2003:233-235.

[9][11]Denham,C,& Lieberman,A,(eds.),Time to Learn.A Review of the Beginning Teacher Evaluation Study[M].National Institute of Education,Washington,D.C.,1980:46,10.

[12]白益民.学习时间与学习结果关系模型研究述评[J].外国教育研究,1999,(6):1-7.

[13]孙孔懿.教育时间学[M].南京:江苏教育出版社,1993:25.

[14]陆有铨.躁动的百年[M].济南:山东教育出版社,1997:329.

[15][19]Lorrain M.McDonnell.Opportunity to Learn as a Research Concept and a Policy Instrument[J].Educational Evaluation and Policy Analysis,1995,17(3):305-322.

[16]M.T.Hallinan,Conceptualization of School Organization and Schooling[M]//In M.T.Hallinan(ed.),Social Organizations of Schools.New York:Plenum,1987:125-160.

[17]Floraline I.Stevens.Applying an Opportunity-to-Learn Conceptual Framework to the Investigation of the Effects of Teaching Practices via Secondary Analyses of Multiple-case-Study Summary Data[J].Journal of Negro Education,1993,62(3):232-248.

[18]杨燕燕.当代美国中小学课程改革趋势解读——从《国家在危急中》到《不让一个孩子掉队》[J].教育发展研究,2006,(9):63-66.

[20]Achieve,Inc.1996 National Education Summit[R].Palisades,N.Y.,Achieve,Inc.,March 1996.

[21]Achieve,Inc.1999 National Education Summit[R].Palisades,N.Y.,Achieve,Inc.,October.1999.

[22]Joan C.Baratz-Snowden.Opportunity to Learn:Implications for Professional Development[J].Journal of Negro Education,1993,62(3):311-323.

[23]辛涛.美国教育标准化改革现状及其启示[J].清华大学教育研究,2011,(6):69-75.