原标题:儿童哲学:一种基于“关心”的教育

作者简介:杨妍璐(1990-),女,浙江杭州人,浙江大学外国哲学研究所博士研究生,主要从事德国哲学、教育哲学、儿童哲学研究,E-mail:sabineyang@zju.edu.cn(浙江 杭州 310028)。

内容提要:儿童哲学对于培养儿童批判性思考能力的工具性价值是毋庸置疑的,但其原初意义上对于儿童的“关心”更值得重视。以诺丁斯的关心伦理学作为引导来表明儿童哲学并非仅仅是一项“批判性思维教育”的项目。当哲学为儿童创造了一个充满游戏性和创造性的对话空间,成人与儿童在哲学探究活动中一起重拾对世界的“关心”时,儿童哲学更应该是一种基于“关心”的教育。

关 键 词:儿童哲学 关心 苏格拉底式对话

20世纪70年代,哥伦比亚大学逻辑学教授马修·李普曼为了培养儿童的思考技能而发起了儿童哲学项目。40多年过去了,这个项目蔓延全世界,并在教育改革中显示出其蓬勃生机。李普曼早年提出关于这个项目的教育理念中首先强调的是批判性思维,其次也非常突出关怀性思考。但随着儿童哲学的本土化、课程化,不少教师因过于关注儿童思维训练的培养,而慢慢地忽略了关怀性这一层面。笔者并不否认儿童哲学在促进儿童批判性思维发展方面的价值,而是尝试在关心伦理学的框架下重新审视儿童哲学。以“关心”的视角可以发现,儿童哲学本身是一种基于“关心”的发现,与儿童一起探究哲学问题是一种“关心”世界的表现,儿童哲学教师的首要任务是建立一种“关心关系”。

一、基于“关心”的发现:孩子是天生的哲学家

海德格尔在《存在与时间》中将“关心”(Sorge)作为人在世存在的本质[1]222。20世纪的关怀伦理倡导者内尔·诺丁斯则提出海德格尔那里的“关心”对今天具有现实意义[2]30,并将关心伦理运用到教育实践中。在《学会关心:教育的另一种模式》中文版的代后记中,诺丁斯这样表述她的教育理念:“我们需要一个以真实人类为中心的课程。……孩子们必须学会关心自我,关心身边最亲近的人,关心与自己没有关系的人。他们也必须学会关心自然环境,关心动植物,关心人类创造的物质世界,关心知识和学问。”[2]203同样,儿童哲学项目发起人李普曼在《教育中的思考》(Thinking in Education)中也非常关注这一伦理层面的思考,他对于“关怀性思考”是这么描述的:“我一直在强调,关心在任何情况下都不是或不需要成为思考的结果,而是思考本身所具有的维度,它是思考本身就有的一个方面。”[3]264如果我们仔细思考上面两位学者的话,那么就会有一个审视儿童哲学的新视角,即儿童哲学从本质上是基于“关心”的教育。

(一)“关心”的缺乏:对儿童哲学的质疑

过去,我们曾以诸多理由反驳儿童做哲学的可能性,甚至认为儿童作为非理性的、有待成熟的人是不能思考的。笔者认为,这些质疑都源于对儿童“关心”的缺乏。下面围绕“关心”来反驳质疑儿童哲学的几种主流观点。

第一种质疑源自经验主义的发问。卡琳·穆瑞斯在《儿童能做哲学吗?》(Can Children Do Philosophy?)一文中举过新亚里士多德主义的例子,也即洛克的“白板说”:我们出生时心灵是一块白板。有些反驳者用洛克的“白板说”概念来质疑缺乏经验的儿童做哲学的可能性。他们认为,我们的一切知识都来源于经验,而做哲学是需要对经验进行反思的,在经验不充足的情况下,做哲学是不可能的。[4]儿童虽然不如成人那样经验丰富,但也正因为儿童像一块“白板”,他们才会对这个世界充满了好奇,有更多的想象力。这一点正如《宝宝也是哲学家》的作者艾莉森·高普尼克通过对婴儿大脑的观察所展示的那样:“婴儿的大脑比成人大脑的联结程度更高,比成人有更多的神经通路。当儿童逐渐长大,获得更多经验,他们的大脑就会“剪除”那些薄弱、不常用的神经通路,而强化经常使用的神经通路。”[5]7脑神经科学足以解释虽然儿童缺乏经验,大脑效率低,但这却是其大脑擅长想象和创意的保证。如果我们按照亚里士多德所谈到的哲学产生的条件来看,惊异与好奇心当然是儿童能够做哲学的动力。作为教育项目,儿童哲学在一定程度上是在做减法,因为教育不仅仅要关注儿童得到了什么,还要关注其在教育过程中所损失的,也就是植入成人世界经验后儿童好奇心的泯灭。值得注意的是,“白板说”的提出者洛克本人倒是非常关注儿童的好奇心,他在《教育漫话》中是这么说的:“好奇心是一种追求知识的欲望,所以应该加以鼓励。这不仅因为好奇心是一种好现象,而且因为它是‘自然’赋予他们的一种上佳工具,可用来帮助他们消除天生的无知。如果不是那么好问,无知就会把他们变成愚昧无用的动物。”[6]119这种好奇心从实质上来说就是对于世界万物的关心,因而做哲学是儿童的天性使然。

第二种质疑起源于备受学界关注的皮亚杰儿童认知发展理论。《童年哲学》的作者加雷斯·B·马修斯曾对这种质疑进行反思,他不认为做哲学是认知上的成熟或者非成熟,因为认知的成熟与否与哲学没有关系。早年的米利都学派创始人泰勒斯认为世界是由水构成的,与一女孩说的“世界全是颜色做的”在本质上都是对于哲学的思考。他们的哲学思索在部分人看来是不成熟的,但是泰勒斯的观点之于西方哲学史或是这一个女孩所言对于她的成长来说确实有重大意义的,这当然可以称之为哲学反思。[7]38我们当然不能否定哲学与认知的关系,但是就对外部世界的关心而言,年龄并不是一个可量化的标准。二年级孩子对于世界的发问也有可能会先于四年级的孩子。鼓励儿童做哲学并不是像强求新生婴儿走路那样,儿童哲学当然不适合幼小儿童,但当孩子到了适宜年龄(这个年龄很难用数字来确定),他表现出哲学思索的渴望时,“如果父母或教师没有倾听这些问题,或没有理解孩子真正的需求,那么,他们将错失一次进行哲学思索的机会。”[7]44如果我们真正地走入儿童的世界,认真倾听和关心,我们就会抓住宝贵的机会。加雷斯·B·马修斯自己就在《哲学与幼童》中记录了非常多这样的瞬间,而一个能关注儿童哲学问题的成人必定在儿童身上倾注了莫大的关心。

第三种质疑则是儿童与成人的差异使得对话变得不可能。德国心理学家阿明·克伦茨曾对这个问题有过论述:在反思从周围获得的印象感知时,儿童总在寻找自己的答案。而与之相反,成人拥有的却是“另一种思考方式”。因为,他们仅仅生存在“客观”和“理性”的规则之中,这使得他们很少从不同的观察角度去感知周围。成人的思维世界以两种范畴区分——对与错、合适与不合适、有用与没用、聪明与愚蠢。这当然取决于成人所受过的教育,在这种教育中明确规定了:知识是成功的皇冠,只有正确的知识推动人类前进。[8]

儿童对于许多事物的理解不可能像成人那样清晰、明确,但思考方式上的差异并不能否定对话的必要性和可能性。在可能性上,我们已经有许多优秀的榜样作为例证,比如苏格拉底、李普曼那样的儿童哲学教育者、《哲学家与儿童对话》一书的作者里夏德·达维德,普雷希特等等。这些优秀的榜样不仅仅是一个思考者,更是一个关心者。正如内尔·诺丁斯对于关心者的心理状态的描述:“关心者的心理状态是对被关心者的那种开放的、不加选择的接受。当我真正关心一个人,我就会认真去倾听他、观察他、感受他、愿意接受他传递的一切信息。”[1]31而事实上,作为被关心者的儿童确实也非常需要哲学的慰藉,因为他们在使用自己的好奇心时急切地希望得到回应,即便成人无法对于“做一只狐蝠会是什么样子”诸如此类奇怪的问题得到明确的答案。他们也愿意成人陪着他们一同思考、想象,甚至只是默默地倾听,他们也会得到满足。上面这三点表明,我们有必要重新切换看待儿童的视角,真正放下成人的枷锁走入儿童内心去探索童年的奥秘、呵护儿童的好奇心。

(二)基于“关心”的发现:作为哲学家的儿童

若我们对孩子缺乏关心,我们则会一直认为孩子是幼稚、不成熟、非理性的,与晦涩的哲学(哲学本身是否晦涩,这毕竟有待讨论)毫无关系,因而他们在哲学问题上是没有话语权的。但在过去的30年,随着对于儿童的关心越来越强烈,像艾莉森·高普尼克这样的研究者则会得出如下结论:“我们曾经认为婴儿是不理性的,以自我为中心的,无道德感的,他们的思维和经验都是固化的,直接的,局限的。但事实上,心理学家和神经科学家已经发现,婴儿不仅比我们所认为的要学得更多,而且也幻想得更多,关心得更多,经历得更多。在某种意义上,年幼的孩子实际上比成人更加聪明,更富有想象力,更会关心他人甚至更敏感。”[5]2现在,当我们不再小看孩子,而对他们有了一种有别于权威者的关心,我们就能更好地接纳作为哲学家的儿童。

做哲学是人类相当自然的倾向,而不限于学院内部。那些将儿童与哲学割裂的人可能误解了哲学,或者并不真正关心儿童。在柏拉图早期的对话录《吕西斯篇》与《卡尔米德篇》中,苏格拉底曾与12岁的孩子探讨友谊和审慎。雅思贝尔斯在《智慧之路》一开篇解释什么是哲学时就提到儿童的哲学问题:人对于哲学最本质的发问通常可以在孩童的提问中找到。儿童总能在不经意间脱口而出一些问题,而进入哲学的深处。有一些例子:一个孩子突然惊异地喊道:“我一直试图设想我是其他人,但是我依然是我自己。”这个男孩触碰到了普遍确定性来源的问题,通过意识到自己意识到了存在。他对于自我这个谜很茫然,而且这个自我之谜是无法通过任何东西来理解的。他疑惑地站在终极实在之前。有一个男孩听到关于创世的故事:始初,上帝创造了天与地,然后他问:“那么在创造之前呢?”这个孩子意识到了问题的无穷尽,思维开始没有边界,确定的答案变得越来越不可能。……[9]5

这样的例子在《哲学与幼童》《哲学家与儿童对话》等关于儿童哲学的书上不胜枚举。过去,很多学院哲学家都对儿童哲学有过关注,而在当代的欧美国家更有诸多哲学教授在李普曼的感召下进入课堂与孩子们进行哲学对话。虽然儿童的本真、自然的哲学发问以及论述与学院派哲学工作在概念解释和论证上没有可比之处,但与儿童一起进行的哲学探究活动本身却为教育开辟了新的天地,它将颠覆师生之间的传统关系,同时也将鼓励在缺乏关心的年代中的人们重拾起对于自我、他人、世界的“关心”。

二、哲学的探究:重拾对世界的“关心”

内尔·诺丁斯迫切地希望将“关心”引入学校教育,这不禁让我们怀疑是否学校真的缺乏“关心”。关爱学生、尊重学生这些难道不是自古以来的基本原则?但现在诺丁斯要强调的并不是这些表层的问题,而是海德格尔那里主张的深层次的关心。对此,她是这样解释的:

作为人类我们关心发生于自己身前身后的事物。我们想知道是否我们死后还能复活,是否有一个神在保佑我们,是否我们爱着的人也同样爱着我们,究竟哪里是我们的归宿,我们会变成什么,我们到底是谁,我们多大程度能够控制自己的命运。青春期少男少女也经常被这些问题所困扰:我们是谁?我将成为一个什么样的人?谁会爱我?别人如何看待我?然而,学校目前把更多的时间花在二次方程式上,而不去关心任何一个具有终极存在的意义问题。[2]35

的确,在高强度的学习过程中,学生或者老师很难有闲暇来关心这些终极问题。在这种情况下,儿童哲学显得与当代主流教育格格不入,但儿童哲学践行者却一直致力于帮助孩子在生活世界寻找意义。

(一)重拾“关心”:儿童哲学中的刺激物

“在学校,没有多少孩子学会关心知识,更没有多少孩子学会关心物品……我们的孩子很少有机会关心老家具、碟盘和地毯,没有机会关心新的自行车、收音机和录音机。有人会站出来反驳,旧东西这么容易被新东西取代,关心旧东西不是浪费时间吗?……学校是否有责任教一教学生关心一下建筑、书本、电脑、家具和实验室设备呢?”[2]35毋庸置疑,内尔·诺丁斯鼓励儿童去关心物品以及周围世界,她试图将孩子与世界建立起历史性和思考性的联结,这一点与儿童哲学在激发儿童思考的方法上不谋而合。罗伯特·费舍尔在《教儿童学会思考》一书中谈到适合进行哲学诘问的材料和文本时分析了各种类型的材料,例如哲学小说、传统故事、图画书、诗歌、新闻、照片、人工制品和物品、戏剧、电影……[10]93,可谓大千世界的万事万物都能作为思考的刺激物。其中,在分析人工制品和物品时,他论述道,“喜欢探究的人,会对任何物品或人工制品表现出叙述的热望。……一组儿童围坐成一圈探讨问题,其间教师拿出一个向日葵,问孩子们有什么问题。孩子们提出了很多评论和问题,例如向日葵能思考吗,做一朵向日葵会怎么样……在讨论过程中,儿童未必能被激发出深邃的形而上学见识,但或许他们已不再像从前那样看待向日葵了。”[10]101试想,日常生活中的一件物品本来对我们成人来说是习以为常的,因为它们太过普通,我们甚至都不会注意到它们。但对于儿童来说,世界的一切都是崭新的,他们的发问有时候确实会让大人都觉得困惑,比如他们在喝牛奶的时候,会问为什么牛奶是白的。这其实并不仅仅是个科学问题,还可能是个形而上学问题:为什么事物是这样,而不是那样的,这是由什么决定的吗?这时,作为成人的我们是否愿意停下来与他们一起进行探究。当我们对每一个刺激物(Trigger)提出疑问、进行思考时,我们在做的实质上是一种重拾对于世界的“关心”。

(二)儿童哲学中的关怀性思考

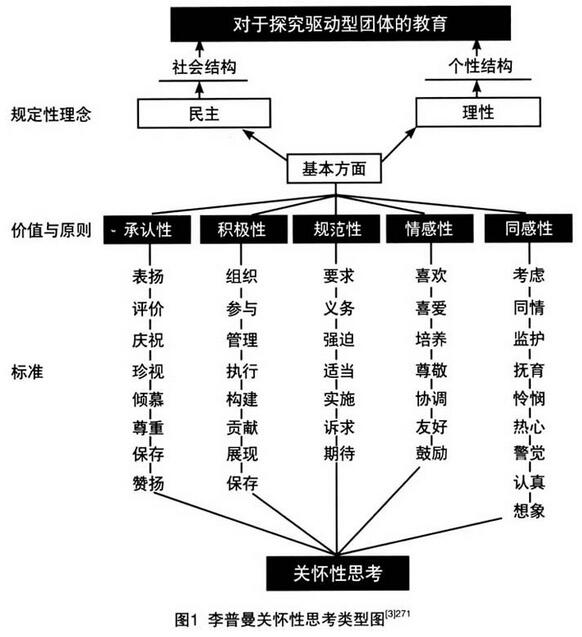

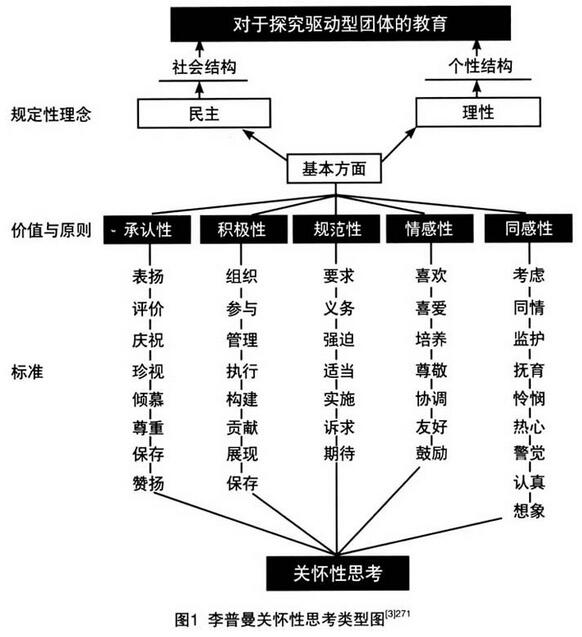

儿童哲学作为一种倡导关心的实践,不仅仅是在其出发点和方法论上充满了“关心”的内涵,在其实施过程、在思考的核心中也蕴含着“关心”,即对于关怀性思考的鼓励。虽然对于李普曼来说,批判性思考是哲学探究中最为重要的因素,它属于最为理性、最需要技巧性的部分,但是他也同样重视哲学探究中的情感性因素。“当人们在做认知活动时,找寻替代品,发现或者创造关系,构建各种联结,衡量各种差异,关心本身就是思考的一种方式。”[3]264李普曼特意分析了几种在哲学探究中出现的关怀性思考类型,对此我们可以参照他绘制的关怀性思考图(见下页图1)。

从图1可以看出,李普曼从社会和个人两方面总结出关怀性思考所涉及的五种类型:承认性、积极性、规范性、情感性、同感性,而这五种价值也有相对应的标准以及表现形式。在承认性思考中,李普曼认为,当人们欣赏某物时,一定是非常关注那样重要的东西,而这种关注并非仅仅是情感层面的,它也有真正认知的价值。[3]265例如,在我们对于一件艺术作品进行探讨时,孩子们首先要做的是欣赏他们,集中注意力观察,否则探究将没有任何基础。在积极性思考中,李普曼在修辞学意义上区分了两种类型的积极性思考,其一是蕴含性的,例如逻辑学家在结论中蕴含了其整个论证前提的真理;其二,积极性蕴含着像体育那样专业活动的内涵。哲学家的工作是做出自己的判断,正如运动员射门,哲学家也将各种判断射向大众。比起积极性的思考,“情感性思考这一概念更像一束分割理性与感性的激光。”[3]266一种情感本身也具有思考的成分,例如你看到路上有坏人欺负小孩,你感到很愤怒,那是因为你知道欺负小孩是不正义的。哲学探究中,儿童时常会表达自己的情感,但那其实是基于他们的道德性思考。这就可以引申出规范性思考的内涵,规范性则会谈及道德教育的问题,儿童哲学中的道德教育不是灌输式的,而是允许儿童自己反思讨论。哲学探究时常涉及孩子们在生活中应该做什么的问题,这种讨论使得儿童的道德行为变得更有意识和更为自律。移情性思考则与道德想象有关,儿童将自己置于事件主人公的角色,试着感同身受地为主人公做出决策。“如果没有关心,思考就会缺少价值维度。”[3]270而在整个教育实践中,诺丁斯也将关心视为一切成功教育的基石,并认为当代学校教育可以借助关心而重新焕发生机。[2]42一种作为“关心”的教育,其核心则是一种关心关系的建立。那么在儿童哲学对话中,成人与儿童如何发展和维系这种关心关系?

三、思考与对话:“关心关系”的重建

“关心”对于我们每个人都是不陌生的,没有家长、老师会承认自己不关心孩子,但问题是我们的孩子是否感觉到了被关心。对于学校目前学生的现状,诺丁斯这样描述:现在学生们最大的抱怨是:“没人关心我们!”他们感觉自己游离于学校功课之外,与教师们也格格不入。……教师们也许确实愿意关心学生,这很重要。但问题在于,他们无法与自己的学生成功沟通,建立关心和被关心的双边关系。[2]17如果教育改革要有革命性的突破,那么建立牢固的“关心关系”则应该是其首要任务,而儿童哲学将在这种关系的重建中扮演重要角色。

(一)重建一种新的教室模式

诺丁斯认为,“关心”最重要的意义在于它的关系性,关心实质上意味着一种关系。[2]30在关心关系中,一方付出关心,另一方接受关心。现在,我们的孩子抱怨自己没有受到关心,一定是师生关系的某个环节出了问题。过去,我们的课堂始终都是老师站在高高的讲台上,大多数时候是老师讲、学生听,学生与老师之间偶尔进行互动,但学生们之间的互动是极少的。但儿童哲学课程却让教室的这种传统模式发生了改变,老师不再是整个教室的中心,这种去中心化使得学生感到无比的放松和自由。在儿童哲学探究团体中,学生与老师坐成一个圆圈,互相可以看到对方的表情,而不是老师站在前面,学生一排排坐好望着老师静听。学生提出自己感兴趣的问题,通过民主方式选出讨论的问题。老师在讨论过程中只做适当的引导,不发表个人的观点和意见,引发学生进行独立思考,整理自己的生活经验并自由地发表意见,促进学生之间进行互动。事实上,儿童哲学课堂是没有中心的,老师不是中心,学生也不是中心。因为,在追寻真理的道路上,无论老师还是学生都不能诉诸个人的权威性,他们必须一起合作。对此,李普曼曾把哲学探究比作划着船在风中行进[3]21,老师是促进者(Facilitator),作为水手把控着船的方向,儿童们坐在船上,但问题是水手和船上的人都在风中看不清前方的路,所有人都面临着结论的不确定性。如同苏格拉底在古希腊广场上与青年人对话的时候,他让青年人变得困惑,但同时他自己也感到困惑。在这迷茫之风中,水手和船员必须相互合作,才有可能让船不断前进。而这个过程中,促进者对于儿童的关心变得尤为重要,这表现在促进者必须相当用心地倾听儿童的声音,才有可能在迅速分析儿童之间不同声音中发现新的问题,只有这样才能让探究进行下去。

(二)促进者必须学会“关心”

李普曼和一些早期的儿童哲学学者认为哲学素养对于促进者是非常关键的。但在笔者看来哲学素养并不是首要的,因为我们也经常能够看到一些具有哲学素养的学者和老师并不能与儿童进行适当的哲学对话。哲学探究中的促进工作不仅仅是哲学素养的问题,并不是拥有哲学史的知识就能够胜任的。它需要促进者拥有一些社会性的美德,比如勇气、谦虚、诚实、耐心、尊重。如果促进者不是一个关心者,即他不能全身心地投入到倾听和感受中,不关注儿童所感兴趣的话题,而是以自己的想法来引导,那么促进者的工作就会以失败告终。当成人与儿童对话的时候,作为关心者的成人会去关心孩子想法,并试图引导出新的问题。比如,里夏德·达维德·普雷希特与儿子在自然博物馆,当儿子严肃地问为什么会有星星、地球、植物、动物和人类的时候,普雷希特意识到这是一个在追问存在的问题,他给儿子讲了许多国家的创世神话,但儿子最后还是不满意,普雷希特最后只能把问题域缩小,变成了为什么会有我?[11]8像这样的哲学思考都是在散步中进行的,如果没有关心的意识,成人便很难抓住与儿童进行哲学探究的机会。

(三)哲学对话:倡导“关心”的实践

从关心伦理学角度出发,对话是道德教育的重要组成部分之一。对话在诺丁斯看来也是相互得以关心的基础,关心他人需要知识和技巧,也需要一定的个性态度等非智力因素。[2]38儿童哲学允许所有参与的儿童在对话中表达各自的心声,鼓励儿童之间互相倾听与关心,但这种对话按照哈贝马斯对话理论来说是属于沟通性的行为,而非策略性的行为。这两种对话行为的本质区别是:在策略性行为中,参与者将其行为指向成功和赢得某些东西,所有的技巧和手段都有助于实现这个目的,包括将他人当作手段;在沟通性行为中,参与者之间的互动目的则是在于达成一致。[12]对此,笔者不赞成将儿童哲学与辩论相提并论。辩论实质上是一种策略性行为,而儿童哲学则是一种倡导“关心”的实践。在诺丁斯那里,关于对话有一个很值得关注的定义:对话是双方共同寻求理解、同情和欣赏的过程。每一次与儿童对话,成人就获得了一次欣赏儿童的想象力与好奇心的机会,成人并不仅仅只是关心者,很多时候也是被关心者。儿童总是用他们的天真与智慧在教育着成人:要对自己的生活进行反思,而不是盲目地生存。当孩子问及自己为什么要去上学的时候,他其实是想追问学习的意义,成人不经思考就去做的行为,在儿童看来并不是那么理所当然。儿童天生会关心这个世界,关心自我及他人,但在排山倒海式的学习压力之下,成人与儿童一同进入了缺乏关心的年代。儿童哲学企图通过思考与对话来重新唤起儿童对于世界的关心,因为未来我们需要的是会感觉、会关心、会思考的人。

从关心者的角度出发,儿童哲学是让成人学会关心儿童的尝试,从儿童处学会关心世界的冒险。虽然与传统的知识模式相比,哲学对话看起来是浪费时间的,从确切知识习得的角度来说是无用的,更麻烦的是哲学对话还使人变得“迷茫”。苏格拉底的怀疑精神在今天的小学课堂很难实现,毕竟这种态度将耗费大量时间,让教师无法按时完成教学目标,教学压力之大更让很多教师失去了成为真正关心者的可能。在这种情况下,儿童哲学教学理应先从“关心”着手来尝试构建新的课堂模式和师生关系。如果忽视了关心的维度,儿童哲学课程很有可能流于形式,更不能实现培养完整人格的教育理想。

参考文献:

[1]马丁·海德格尔.存在与时间[M].陈嘉映,王庆节,译.上海:上海三联书店,2012.

[2]内尔·诺丁斯.学会关心:教育的另一种模式:2版[M].于天龙,译.北京:教育科学出版社,2011.

[3]Matthew Lipman.Thinking in Education[M].Cambridge:Cambridge University Press,2003.

[4]Karin Murris.Can children do philosophy?[J].Journal of Philosophy of Education,2000,34(2):261-279.

[5]艾莉森·高普尼克.宝宝也是哲学家[M].杨彦捷,译.杭州:浙江人民出版社,2014.

[6]约翰·洛克.教育漫话[M].徐大建,译.上海:上海人民出版社,2005.

[7]加雷斯·B·马修斯.童年哲学[M].刘晓东,译.上海:上海三联书店,2015.

[8]Armin Krenz.Wenn Gedanken Flügel haben:Mit Kindern philosophieren[EB/OL].[2017-10-10].http://www.win-future.de/downloads/mit-kindernphilosophieren.pdf.

[9]Karl Jasper.Way to wisdom:An introduction to philosophy[M].New Haven:Yale University Press,1966.

[10]罗伯特·费舍尔.教儿童学会思考[M].蒋立珠,译.北京:北京师范大学出版社,2007.

[11]夏德·达维德·普雷希特.哲学家与儿童对话[M].王泰智,沈惠珠,译.上海:上海三联书店,2013.

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号