原标题:从关注到改变:职业学校教师如何应对产业结构调整

作者简介:王伟,陈祥碧,重庆财经职业学院,重庆 402160 王伟(1984-),男,湖北黄冈人,重庆工商大学博士生,重庆财经职业学院副教授,主要从事国民经济学研究; 陈祥碧(1975-),女,重庆人,重庆财经职业学院教授,主要从事职业教育研究。

内容提要:对全国71所职业学校和4861名教师进行问卷调查发现:职业学校教师对产业结构既有思想层面的关注,也有实践中的行动,后者体现得更明显;在适应产业结构调整作出的改变中,教师知识能力自我更新意愿最强,其次是参加学校针对性培训进修,最后为参与行业企业项目。通过建立修正后的人力资本模型,回归模型显示教师适应性改变对产业结构调整有正向促进作用,其中参加学校针对性培训进修产出弹性最高,其次为参加行业企业项目,最后是自我知识能力更新。

关 键 词:职业学校教师 产业结构调整 问卷调查

标题注释:重庆市教育科学“十二五”规划重点课题“重庆职业教育与产业结构调整协同发展研究”(2015-ZJ-010)。

中图分类号:G715 文献标识码:A 文章编号:1674-5485(2017)10-0101-07

一、引言

职业教育与产业的关系在人力资本理论兴起后,逐渐引起学者的关注。Schultz(1962)指出,决定人们工资的是其边际劳动生产率,教育创造了人们进入劳动力市场的技能[1]。Doeringer和Piore(1971)认为主要劳动力市场和次要劳动力市场对在职教育培训的实施不同,加剧了市场分割,促进产业分化[2]。Tabbron和Yang(1997)认为,一个国家要想在全球竞争中生存,就必须重视职业教育,加强职业教育与产业界合作[3]。Tushar Agrawa(2012)指出了印度职业教育发展中存在的问题,如职业教育成本过高,办学缺乏必要的资源,这些影响了职业教育服务产业结构调整的步伐[4]。

国内学者更关注职业教育和产业结构调整的互动关系。如王贤(2009)、刘家枢(2011)等学者从宏观上论证了职业教育要应产业结构调整来进行变革[5][6],刘培艳(2013)等学者认为,要把产业结构转型升级作为职业教育专业设置的基准,加快专业结构优化,更好地适应产业结构调整[7]。后续学者加强了定量研究,如秦虹(2013)、刘水国和牛旭光(2014)等进行专业设置与产业结构适应性比较,认为两者不相适应[8][9]。朱新生和谢忠秋(2011)、王伟(2012)等采用时序数据建立回归模型的方法,认为“职业教育对产业结构调整的贡献率明显”[10][11]。

大多数学者从宏观视角关注职业教育与产业结构调整不相适应的问题,但作为职业教育直接推动者、改革者和最关键因素之一的教师往往被忽略,是研究的缺憾。尤其是“十三五”期间,产业结构调整升级的步伐将会迈得更快,职业教育必须加速转型,切实提高教师的适应能力。本文通过全国范围内的抽样调查,从职业学校教师对产业结构的关注、对产业结构做出适应性改变以及这种改变产生的影响等三个递进的视角,进行实证分析,最后提出建议。

二、调查设计

(一)调查区域

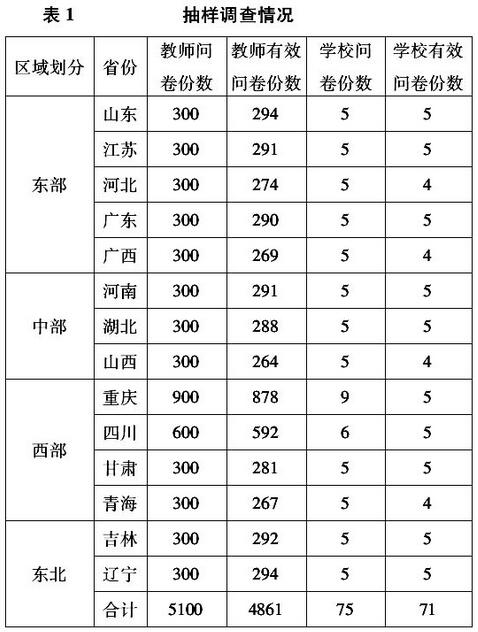

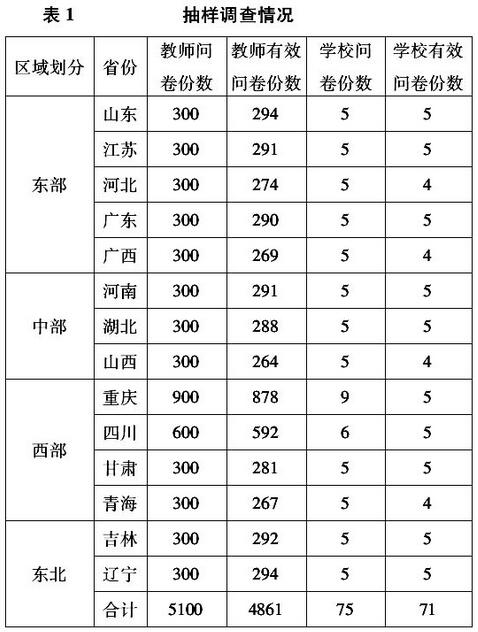

中国科协调研课题“中等职业技术学校教师状况调查”项目组于2015年5月至9月在全国4个区域、14个省份进行问卷调查(见表1)。在调研中,共计发放问卷5175份(其中职业学校75份、教师5100份),回收有效问卷4932份(其中职业学校71份、教师4861份),问卷有效率达到95.3%。

(二)调查维度

维度一:职业学校教师对学校所在省份产业结构结构关注情况。旨在考察职业学校教师对产业结构的直观了解,是一种整体性的感官反应。如果教师对产业结构熟悉,说明他具有产业结构调整的适应能力,其自身素质也将因产业结构调整的影响而发生变化,反之则得到相反的结论。

维度二:职业学校教师对学校联系区域产业结构设置专业的看法情况。专业是学校的品牌,新专业代表产业发展的前沿,是新兴行业企业未来的方向。教师对学校是否围绕地方需要开设专业,既有参与权也有表达权。对于定位合理的专业,教师愿意参与其中并奉献自身力量,对于有问题、需要优化的专业,则可以提出看法和改革思路。

维度三:职业学校教师近3年参加行业企业技术咨询、研发等横向项目情况。参与行业企业实践是职业学校教师主动适应产业结构调整的重要表现,代表他们不仅愿意参与教学改革,还努力加入行业与企业的技术咨询、研发之中,这是职业学校教师联系产业结构调整做出实质性改变的标志。

维度四:职业学校教师对自己所在专业开设与新兴产业有关课程的关注情况。新课程是教师联系产业发展的新趋势而进行的教学实践,教师是否关注、是否参与,体现了他们对产业结构调整的基本态度。该维度得分高,表明教师接受新兴产业变革的意愿强,开展课程改革的态度越鲜明,反之则表示教师对产业变革的关注度不够。

维度五:职业学校教师对学校组织教师参加培训或进修的看法情况。适应产业结构调整,除了要发挥职业学校教师自身的主动性,还要让学校、教育主管部门行动起来,多开展针对性的素质提升计划,把专家“引进来”,让教师“走出去”,解决好教师能力提升的“最后一公里”。该维度以教师为调查对象,结果更真实,更具说服力。

(三)调查项目

根据调查维度,我们设计了李克特式调查项目,包括了6组陈述:“我知道学校所在省份产业结构”“学校设置是否密切联系区域产业结构”“我近3年参加了行业企业技术咨询、研发等横向项目”“针对新开设的专业我加强了知识和技能更新”“针对产业发展新趋势学校组织了教师有关培训或进修”“总体来讲,教师的能力和素质能满足教学需求。”每一陈述有“非常符合”“符合”“部分符合”“不符合”“非常不符合”五种回答,分别赋分5、4、3、2、1,用以说明被调查对象的态度强弱。

三、职业学校教师对产业结构的关注状况

(一)教师对区域产业结构的关注状况

调查显示:东、中、西、东北四个区域的职业学校学校教师对区域产业结构的了解整体较好,区域之间差异较小(见表2)。

职业学校教师对产业结构的关注具体表现在:一是“符合”程度较高,选择“符合”和“非常符合”的区域比例之和分别为76.47%、69.23%、80.65%和88.89%,西部、东北两区域排第一、二,中部排最后,反映了约70%以上的教师对所在地产业结构比较了解。二是“不符合”占比低,选择“不符合”、“非常不符合”答案的比例分别为5.88%、0、6.45%和0,东部、西部有极少数教师不了解产业结构,中部、东北则没有教师不知道产业结构。三是各区域选择的答案分布上,基本呈“橄榄”形,说明教师对产业结构的了解比较统一显现“有所了解”,但从程度上看仍需进一步加强。四是平均得分差距小,表现为两个阵营排列,其中东北、西部得分4.22、4.06,排列第一名、第二名,教师对产业结构结构的了解介于“非常符合”与“符合”之间,意味着教师对“所在省份产业结构”了解较多;东部、中部的得分分别为3.88、3.77,介入靠近“部分符合”与“符合”之间,代表教师对“所在省份产业结构”基本了解,这与东北、西部的产业分布和国家政策有关,东部产业分布复杂,中部则产业较为分散,因而呈现了两大阵营分布。

从学校类型来看,各学校对产业结构的了解差异性较大,不均衡现象明显。首先,答案选择“符合”与“非常符合”的五类学校比例之和分别为91.67%、75.00%、75.00%、71.43%和33.33%,国家重点(示范)职业学校教师表现出较强的优势,绝大多数均十分了解产业结构,省级重点(示范)、普通学校教师的比例在7成之上;其次,答案选择“不符合”与“非常不符合”的比例分别为0、0、5.00%,国家和省级重点(示范)表现优异,没有教师不知道产业结构,但普通职业学校学校仍有一些教师不关心不了解产业结构;最后,平均得分来看,国家重点(示范)职业学校得分最高为4.17,居二、三位的为普通和省级重点(示范)职业学校,得分4.00和3.94,这体现了学校类型的不同,得分的差距也在扩大(见表3)。

(二)专业设置密切联系产业结构状况

从总体数据来看,选择“符合”的比例为45.71%,“非常符合”的30.00%,两者相加起来有超过75%的学校专业设置与区域产业结构相符,与第一个维度的结果类似,也即无论是思想层面(第一个维度问题),还是实践层面(第二个维度),教师对产业结构的关注度是比较高的。不同的是,实践层面“不符合”比例为0,优于思想层面“不符合”比例4.29%,显示了教师更倾向从实践上了解产业结构。从各区域选择的答案占比来看,东部、东北两地“非常符合”的比例占到四成以上,远高于中部和西部;四区域选择“符合”以上答案的占比分别为82.36%、76.93%、70.97%和77.77%,东部地区领先优势明显,西部地区排名最后;选择“部分符合”的区域也存在细微差异,东部该比例最低,西部最高,有近3成的学校专业设置与区域产业结构部分相符。值得肯定的是,没有学校专业设置“不符合”或者“非常不符合”区域产业结构,各区域的平均得分也基本在4分或之上,大多数职业学校高度重视地方产业结构,其专业设置经过了较科学的论证(见表4)。

从被调查学校的类型来看,平均得分上省级重点(示范)职业学校居第一位,普通和国家重点(示范)居二、三位,技校排名最后。省级重点(示范)(示范)职业学校排名第一,与其更贴近区域产业结构设置专业而产生的比较优势有关:第一,省级重点(示范)(示范)职业学校办学定位更倾向省内招生、省内就业,它瞄准的主要为省域行业企业,培养的也是与地方产业结构密切联系的一线技术人才;第二,省级重点(示范)职业学校有引领省域学校更好发展的责任,在系列政策定向支持下,专业建设比较有地方特色;第三,省级重点(示范)职业学校介于国家重点(示范)、普通学校之间,是承上启下的中坚力量,不同于国家重点(示范)职业学校充当“增长极”角色,还培养了跨省、跨地区人才。

从答案的比例分布上看,三类学校选择“非常符合”的比例分别为29.17%、50.00%、20.00%,省级重点(示范)职业学校占比最高,普通学校则最低,这也直接影响了它们最后的得分排名。相应的,选择“符合”的学校比例最高的达到了70%,最低的25%,但“非常符合”和“符合”比例之和最高的为普通学校(90%),其次为省级重点(示范)(75%),最后是国家重点(示范)(70.84%)。值得注意的是,普通学校尽管没有重点(示范)学校的“头衔”,但在专业设置与产业结合方面却做得比较好,反映了教师在教育教学理念方面有了很大的提高(见表5)。

四、职业学校教师对产业结构调整的适应性改变状况

(一)教师参加行业企业横向项目状况

从总体情况来看,平均得分3.56,介于“部分符合”至“符合”之间;与此同时,教师没有参加行业企业横向项目的比例为0,部分参加的占比54.52%,参加行业企业横向项目较多的教师占比超过45%,可见,整体上职业学校教师适应产业结构调整而投入到行业企业实践的比例较高(见表6)。

具体从区域分布来看,东北得分第一,显示教师参加行业企业横向项目处于较为领先的地位,其次是中部与东部地区,西部则最后。东部作为产业集聚区,应加大力度推动教师参与各种形式的行业企业项目,中部和西部是承接东部产业转移的主要地区,职业学校教师在人才培养过程中,既要深入结合地方特色产业,还要准确把握转移产业对应的专业群,因此其参与行业企业的紧迫性更要重视。

从不同类型学校的角度来看,国家重点(示范)职业学校3.62排名第一,省级重点(示范)和普通学校得分相对靠后,位列其后,这与其他维度得到的结论基本一致。不同的是,省级重点(示范)和普通学校均得分较低,其直接原因是选择“符合”与“非常符合”的教师占比高,从而拉动平均得分的升高;深层次原因则是国家重点(示范)职业学校更注重学生技能的培养,因而更需要深度参与行业企业的“双师素质”教师“坐镇”课堂,因而教师具备行业企业经历也较其他类型学校要多。省级重点(示范)和普通职业学校教师得分较低,与其“非常符合”的比例过少、“部分符合”比例过高有关,很多教师是“从学校到学校”,毕业于技术师范大学的很少,拥有行业企业经历及项目资源的也不多(见表7)。

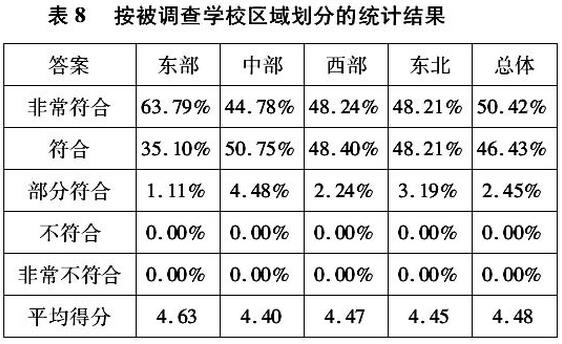

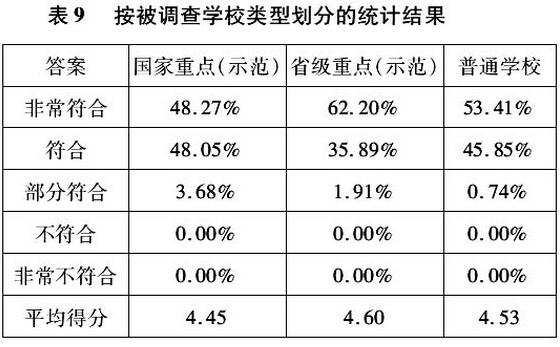

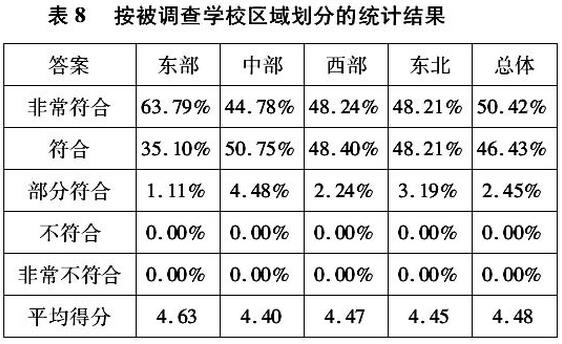

(二)教师知识和技能更新状况

教师知识和技能更新方面,总体上有96.85%的职业学校教师选择了“非常符合”和“符合”答案,仅2.45%的教师认为“部分符合”,没有教师针对产业结构调整新形势不进行知识和技能更新,这有力地说明了职业学校教师普遍拥有很强的职业危机感和进取心。实际上,从平均得分来看,四个地区的教师均在4.4分之上,大幅度高于前面维度的得分;同时,东部地区得分4.63排名第一,领先于其他三区——基本为4.4分,彼此差距较小,表明东部地区教师更注重知识技能更新,以适应复杂庞大的产业结构(见表8)。

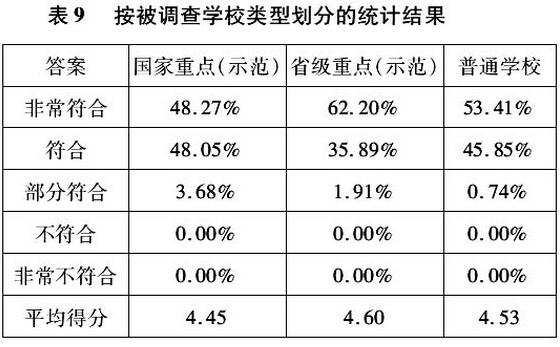

表9则进一步给出了具体领先的学校为省级重点(示范)职业学校,其次为国家重点(示范)和普通学校。它们在选择“非常符合”和“符合”的比例也非常高,均在95%以上,也证实了不管什么类型的学校,教师均十分注重自我学习提高。

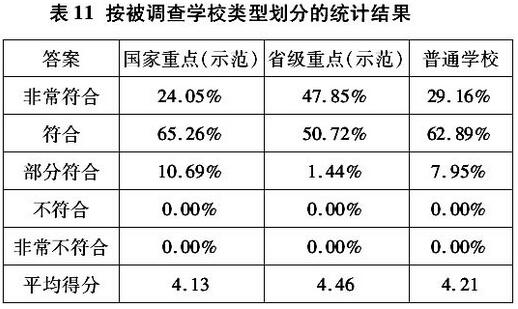

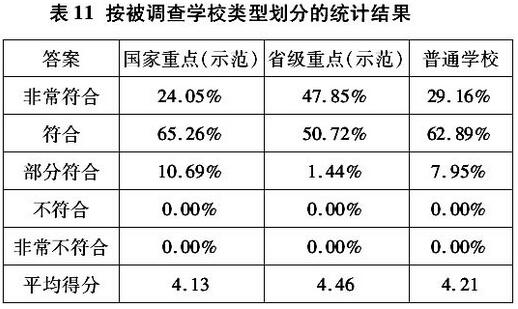

(三)教师参加学校针对性培训状况

对于教师参加学校组织的针对经济产业新趋势的有关培训,从调查结果来看,总体平均得分4.20,也是介于“符合”与“非常符合”之间,但靠近“符合”,分值上低于“教师知识能力更新”的调查结果,高于“教师参加行业企业项目”得分(见表10、表11)。

整体上,教师参加学校针对性培训的比例较高,与教育部、财政部近年实施的《职业院校教师素质提高计划中等职业学校专业骨干教师培训项目管理办法》等政策密切相关,和提出了“在2011-2015年,组织5万名职业学校骨干教师参加国家级培训,20万名参加省级培训”。具体来讲,东部地区和省级重点(示范)学校当仁不让地排名首位,显示了它们在教师培训上作出了不懈努力,西部和东北排名靠后,与地域经济实力、院校财力等有关;国家重点(示范)靠后,可能与国家重点(示范)教师培训已度过了密集期,绝大多数教师已参与了较多的国内外进修;省级重点(示范)职业学校第一,与其自身财力和学校重视程度较高有关。

五、职业学校教师适应性改变对产业结构调整影响的实证分析

卢卡斯(Lucas,1988)模型认为教育是人力资本形成的最佳途径。教师作为职业学校学校最重要的人力资本,同样需要教育。卢卡斯把人力资本的形成划分为两条途径:一是通过学校教育,让生产者脱离生产活动而接受学校教育,从而获得人力资本的“内部效应”;二是在实践中学习,通过“干中学”也可以形成人力资本,即专业化的人力资本,其具有外部效应,使组织受益。根据Lucas人力资本模型:

其中 为产出,K是物质资本存量,H是人力资本存量,A、μ为正的参数,α为产出弹性。现假定K恒定,Q为适应产业结构调整的职业学校教师人力资本产出变量,

为产出,K是物质资本存量,H是人力资本存量,A、μ为正的参数,α为产出弹性。现假定K恒定,Q为适应产业结构调整的职业学校教师人力资本产出变量, 为适应产业结构调整的职业学校教师教育途径变量(包括参与行业企业横向项目Ind、加强自身知识技能更新Kno、学校培训跟进Tra),其他变量全部纳入μ,构建新的模型如下:

为适应产业结构调整的职业学校教师教育途径变量(包括参与行业企业横向项目Ind、加强自身知识技能更新Kno、学校培训跟进Tra),其他变量全部纳入μ,构建新的模型如下:

式中, 代表恒定的A和K,β、γ、λ为其产出弹性,两边同取对数,整理如下:

代表恒定的A和K,β、γ、λ为其产出弹性,两边同取对数,整理如下:

i代表不同区域,t为年份。模型中变量的数据来源如下:Q为“教师能力和素质总体能满足教学需求”调查项目数据,Ind为“我近3年参加了行业企业技术咨询、研发等横向项目”调查项目数据,Kno为“针对新开设的专业我加强了知识和技能更新”调查项目数据,Tra为“针对经济产业发展新趋势学校组织了教师有关培训或进修”调查项目数据。

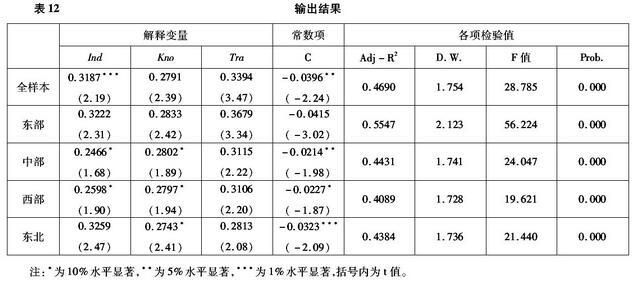

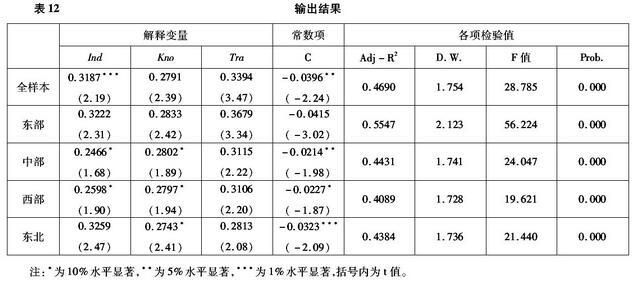

运用Eviesw 5.0进行OLS回归,可以得到估计结果。各项检验中,解释变量t值的Prob.均为0,表明t值通过检验,D.W.值也通过了自相关检验,调整后的拟合优度Adj- 值在0.4-0.5之间,F统计量的p值也为0,代表方程总体显著性较好(见表12)。

值在0.4-0.5之间,F统计量的p值也为0,代表方程总体显著性较好(见表12)。

从解释变量Ind、Kno和Tra的产出弹性来看,全国、东部、中部、西部和东北区域均为正值,表明教师参加行业企业项目、加强知识技能更新以及参加学校针对性培训,能正向有效地促进教师为适应产业结构调整而做出的能力提升。其中,全样本的Ind产出弹性为0.3187,表示教师参加行业企业项目的强度每增加1个百分比,教师适应产业结构调整的能力提升将增加0.3187个百分比;教师知识技能更新、参加培训的强度每增加1%,其能力提升将分别提升0.2791%、0.3394%。从弹性系数值来看,Tra的产出能力最强,Ind其次,Kno最后,这意味着教师要提升适应产业结构调整的能力,参加学校针对性培训是首要的,其效果也最佳,其次是组织教师到行业企业锻炼,通过参与技术咨询研发来提升适应能力,最后是加强教师自身的知识技能更新。

从四个区域来看,东部地区Ind、Kno和Tra的产出弹性均领先于全国,意味着处于发达地区的东部职业学校教师在应对产业结构调整方面显得更加积极。中部和西部地区相比,回归系数较为接近,表明这两个区域的教师适应性改变对产业结构调整的差异性较小,这与两个区域职业教育办学水平和产业层级较低有关,相对东部和全国水平而言,还有较大的提升空间。东北地区的估计结果有所不同,Ind产出弹性较高,优于全国和东部水平,显示了该地区教师参与行业企业横向项目上的比较优势,与东北老工业基地和近年来国家实施的“振兴东北”系列政策有关;但Kno和Tra的产出弹性低于中部和西部地区,尤其是Tra的系数为所有样本中最低,也说明了该区域学校对教师培训和进修的重视不够,应对产业结构调整的主动性不足。

六、结论与建议

(一)研究结论

职业学校教师对产业结构的关注,既有思想层面的了解,也有实践中的行动,后者体现地更明显;在适应产业结构调整作出的改变中,教师知识能力自我更新意愿最强,其次是参加学校针对性培训进修,最后为参与行业企业项目;教师适应性改变对产业结构调整有正向促进作用,其中参加学校针对性培训进修产出弹性最高,其次为参加行业企业项目,最后是自我知识能力更新。无论是思想层面还是实践行动,以及教师作出的适应性改变,东、中、西和东北四个地区均存在差异。

(二)具体建议

一是制订教师提升计划中,优先考虑学校培训和行业企业实践。从报告的定量分析中,易知学校组织的针对性培训以及鼓励教师参与行业企业实践,对产业结构调整新常态下的职业学校教师的改变显而易见。教育部和地方教育部门在制订教师素质、能力提升计划或组织国培、省培过程中,可把教师参加校内培训作为一项常规工作来抓,同时硬性要求教师每2年到企业参加专业实践的时间累计不少于2个月。东北地区职业学校要加强教师培训和进修的重视,加大经费投入。

二是职业学校示范校立项和验收中,建议加入量化的教师专业结构与产业结构调整的吻合度考核。从研究中看出,国家重点(示范)和省级重点(示范)职业学校在有些维度的分析中具有比较优势,但不少维度的平均得分仍较低,这显示了部分学校在该环节的薄弱。但职业教育离不开产教融合,学校不能脱离产业结构设置专业和配备师资,教师更不能置产业行业发展于不顾而“闭门造车”。可见,职业学校示范校立项和验收办法中,加入量化的教师专业结构考核,以及与产业结构调整的吻合度考核很有必要,建议加入偏离度和吻合度评价指标,并制定具体考核数值。

三是在新修订的《中华人民共和国职业教育法》中(以下简称《职业教育法》),建议加入企业培训职业学校教师经费分担机制。目前,各界对《职业教育法》中企业的权责定位呼声很大,尤其是将企业参与职业教育的义务写入具体法律条款,受到人们的普遍关注。当前,我国职业学校教育经费短缺仍较为突出,要实现全面提升教师综合能力和素质,培训资金缺口还很大,单纯依靠中央和地方财政补贴以及学校筹措,难以保证持续性和覆盖面。可在新修订的《职业教育法》中,将企业培训职业学校教师纳入法定义务,并且实行经费分担机制。

四是在产业承接和转移中,加强职业教育的区域合作。《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》等文件中都明确提出要支持内陆沿边地区承接产业梯度转移,“十三五”期间,中西部地区还要打造“升级版”。这就要求职业教育也要做好“承接转移”,不仅要传承东部的办学经验,加大教师的送培和帮扶援助力度,还要加强自我改造,提高应对能力。通过职业教育的跨区域、跨校、跨界的合作,借产业承接和转移的“东风”,补齐教师的发展短板,缩短区域之间的差距。

参考文献:

[1]Schultz,T..Reflections on Investment in Man[J].Journal of Political Economy,1962,(70):1-8.

[2]Doeringer P.,Piore M..Internal Labor Markets and Manpower Analysis[M].Leixintong:Health Leixintong books,1971:344.

[3]G.Tabbron,J.Yang.The Interaction between Technical and Vocational Education and Training (TVET) and Economic Development in Advanced Countries[J].International Journal of Educational Development,1997,17(3):323-334.

[4]Tushar Agrawal.Vocational Education and Training in India:Challenges,Status and Labor Market Outcomes[J].Journal of Vocational Education & Training,2012,64(4):453-474.

[5]王贤.中等职业教育专业结构与产业就业结构的适应性问题探讨[J].现代教育管理,2009,(9):93-96.

[6]刘家枢,高红梅,赵昕.适应区域产业集群要求的高职专业集群发展对策思考[J].现代教育管理,2011,(4):38-41.

[7]刘培艳.学科-专业-产业链视野中的高职院校定位与发展战略[J].现代教育管理,2013,(11):80-84.

[8]秦虹.职业教育专业链、人才链与产业链对接的探索——以天津职业院校与产业发展为例[J].教育科学,2013,(5):76-81.

[9]刘水国,牛旭光.青岛市高等职业教育专业结构与产业结构适应性研究[J].职教通讯,2014,(20):4-6.

[10]朱新生,谢忠秋.中等职业教育发展对产业结构调整贡献的实证研究——以苏州、无锡、常州三市为例[J].职业技术教育,2011,(16):29-33.

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

为产出,K是物质资本存量,H是人力资本存量,A、μ为正的参数,α为产出弹性。现假定K恒定,Q为适应产业结构调整的职业学校教师人力资本产出变量,

为产出,K是物质资本存量,H是人力资本存量,A、μ为正的参数,α为产出弹性。现假定K恒定,Q为适应产业结构调整的职业学校教师人力资本产出变量, 为适应产业结构调整的职业学校教师教育途径变量(包括参与行业企业横向项目Ind、加强自身知识技能更新Kno、学校培训跟进Tra),其他变量全部纳入μ,构建新的模型如下:

为适应产业结构调整的职业学校教师教育途径变量(包括参与行业企业横向项目Ind、加强自身知识技能更新Kno、学校培训跟进Tra),其他变量全部纳入μ,构建新的模型如下:

代表恒定的A和K,β、γ、λ为其产出弹性,两边同取对数,整理如下:

代表恒定的A和K,β、γ、λ为其产出弹性,两边同取对数,整理如下:

值在0.4-0.5之间,F统计量的p值也为0,代表方程总体显著性较好(见表12)。

值在0.4-0.5之间,F统计量的p值也为0,代表方程总体显著性较好(见表12)。

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号