原标题:我国0~3岁儿童早期教育事业的发展概况及分析

作者简介:王磊,浙江师范大学杭州幼儿师范学院(杭州 310012);刘晶波,南京师范大学教育科学学院(南京 210097)。

内容提要:20世纪前,我国的0~3岁儿童早期教育都由家庭承担。进入20世纪,特别是新中国成立以来,人口、经济和政策的发展推动了机构化的0~3岁儿童早期教育事业的发展,但发展水平远落后于3~6岁的儿童教育。我国的0~3岁儿童早教机构经历了育婴堂、蒙养园、幼稚园、托儿所、幼儿园托班和亲子中心等多种形态;0~3岁儿童早教师资在育婴师制度建立之前一直未曾有专门的培养机构,至今职前培养体系也尚处于萌芽状态;历史上,曾经按照“年龄段”或“保教业务”确定过0~3岁儿童早期教育主管部门,但由于长期以来0~3岁儿童早教政策既未单独制订也不健全,导致主管部门长期不明确和监管无据可依。近年来,部分发达城市对0~3岁儿童早期教育的管理工作在逐步加强。据此,建议加强相关研究,制订0~3岁儿童早教事业发展政策,理顺管理体制,明确管理主体,加强监管,完善早教师资培养体系,以促进多元化的早教服务事业健康发展。

关 键 词:0~3岁儿童 早期教育事业 发展状况

19世纪前,准确地说,自公元前1046年至公元1840年,我国的学前教育处于自发、随机、非组织化形态,基本在家庭中进行。虽未建立社会化的学前教育机构,但在实践中也总结出了丰富的婴幼儿保教思想。19世纪末,西学东渐,近代中国第一次在学制上确立了学前教育的地位,诞生了第一批幼儿园,学前教育开始从家庭走向社会。从公元1903第一所幼儿园设立至今,我国专门化的学前教育已有110多年的历史了,此间,面向3~6岁儿童的幼儿园教育占主导地位,而面向0~3岁儿童的早期教育事业则若隐若现,直至新中国成立后,才有了初步发展。

一、近现代我国学前教育机构的初创及早期教育事业发展概况

19世纪末至民国末年,近现代中国开始萌发“公养公育”思想,并在学制规定下有了初步的学前教育机构创办实践。出于公益、慈善、发展教育和战时看护等目的,多方人士举办了多种形式的学前教育机构,既有慈善家、外国教会办的,也有教育家乃至军队办的,但由于学制无涉3岁前儿童,因此该时期的学前教育机构中儿童年龄段尚未分化,3岁前儿童极少参与,6岁以下儿童混龄保教。教师有普通乳妇、外国教师、受训妇女,也有幼师女毕业生。教育活动提倡“保教结合”,精细化和科学化初见端倪。

(一)清末概况

1904年,晚清政府颁布并实施了近代中国的第一个学制,即“癸卯学制”。从此,我国学前教育逐步向着社会化机构教育的形态发展。彼时的学前教育机构通常称“蒙养院”或“幼稚园”,有公立的①也有私立的,有独立设置的也有附设在育婴堂②、敬节堂③等慈善机构或女子学校中的。

癸卯学制不包含3岁前儿童的蒙养,也即并没有刚性要求举办社会化的0~3岁儿童早教机构。另外,蒙养院制度以“蒙养与家教合一”为宗旨,提出3~7岁儿童的教养应以家庭为主、蒙养院为辅。[1]可见,除育婴堂等少数慈善机构外,彼时3岁前的教养事务主要放在家庭中由家庭成员负责。

值得一提的是,当时也出现了极少数被称为“婴儿园”的私立早教机构,招收3岁前儿童,最早由外国教会开办。④如1912年浙江湖州的“民德妇女职业学校”内就附设有“民德婴儿园”作为该校学生的实习基地,招收0~8岁儿童;因多数儿童是该校妇女部学员的子女,所以这里“母子同校”。该校学员学习家事及婴儿教育,她们既是学生又是母亲还是教师。

(二)民国概况

1912年,民国政府颁布了“壬子癸丑”学制,蒙养院更名为“蒙养园”,以招收3~6岁儿童为主。该学制大体仿照“癸卯学制”,但有明显进步之处:一是改变了清末将蒙养园主要附设在育婴堂和敬节堂的做法,而将之单独设置或附设在各级学校内,并增加了数量。二是从制度上明确规定了蒙养园师资培养在整个师范教育中的地位,出现了一批保姆养成所和幼稚师范学校。⑤但该学制仍未提出要对3岁前儿童进行公养公育,也未规定相应的师资培养规格。[2]

“五四”运动后,我国的学前教育从主要学习日本转向了主要学习欧美。1922年,民国政府颁布了“壬戌学制”。该学制将蒙养园更名为“幼稚园”,招收6岁以下儿童。此后,在全国范围内,幼稚园大量出现,既有设在城市的,也有建在乡村的;公立园以各地大学和女子师范附设的幼稚园为主,但数量和规模远不及私立园。此时,几乎所有幼稚园都以3岁后儿童为主,少量接收3岁前儿童。⑥其间,最早按年龄段举办的3岁前儿童早教机构当属熊希龄于1919年成立的“北京香山慈幼院”。该园起初为了慈善和保育目的,收容遭难孤儿、弃婴和附近贫困家庭儿童,之后开始对他们开展教育。该园包含招收0~4岁儿童的“婴儿保教院”、招收5~6岁儿童的“幼稚园”,并开设幼稚师范学校等,将儿童的保教和师资培养融为一体。[3]

二、20世纪五十年代至八十年代末的我国早期教育事业发展概况

新中国成立后的20世纪50~80年代末,中央政府逐渐从政策上鼓励同时兴办面向3~6岁幼儿的幼儿园和0~3岁婴幼儿的托儿所,极大地推动了早期教育事业的发展。

(一)20世纪五十至八十年代:政策推动托幼机构分立,公立早教机构出现

20世纪五十至八十年代,我国大陆地区出现了两次“婴儿潮”,同时,政府鼓励妇女参与社会劳动,因此,此时婴儿的看护及教育问题较突出。但3岁前儿童的早教仍以家庭为主。不过,此时3岁前后的托、幼机构开始分立,招收0~3岁婴幼儿的托儿所开设单位多样,规模大小不一,教育要求较低,以看护、喂养和保健为主要职责。

从1951年起,大陆的企业、机关、学校、街道和私人开始举办托幼机构。此时,虽然国家政策并未明确要求开办早教机构,但已有个别城市开始举办面向0~3岁儿童的“托儿所”,个别幼儿园也开始举办招收3岁前儿童的托班了。1954年,国家教育部颁发了《幼儿园教育工作指南》(初稿),从制度上规定了幼儿园一日生活和学习的各个环节,并规定幼儿园采用分科教学法。当时的托儿所婴幼儿一日生活制度和集体活动模式以此为参考。[4]到了1956年,教育部、卫生部、民政部下发了《关于托儿所、幼儿园几个问题的联合通知》,通知指出:“为帮助母亲们解决照顾和教育自己孩子的问题,托儿所和幼儿园必须有相应增加。城市中提倡工矿、企业、机关、团体、群众举办,农村提倡农村合作社举办。而且,提倡不拘一格、发展多种多样的,要求不宜过高的,以全日制为目标的托幼机构。”[5]此后,包括招收0~3岁儿童的早教机构在内的托幼机构整体蓬勃发展。“文革”后⑦,托幼机构开始恢复发展,到了1979年,教育部、卫生部、劳动部、全国妇联等在《全国托幼工作会议纪要》中要求恢复发展卫生、教育部门举办的托幼机构,农村也要多形式开办托幼机构。[6]

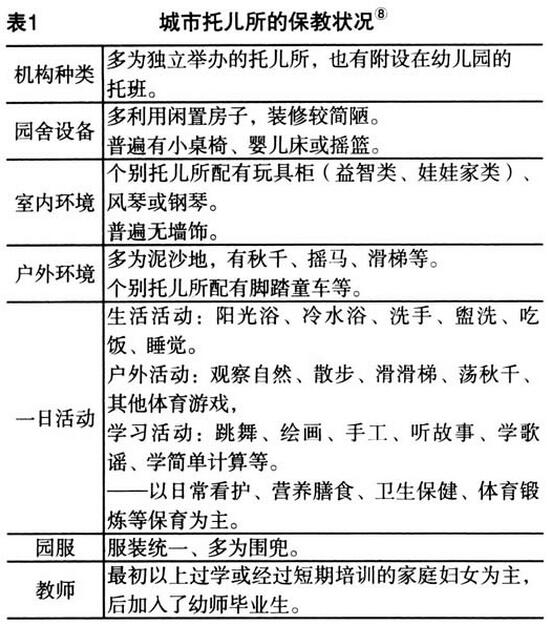

从城市企业或街道办的托儿所中可窥见当时0-3岁保教实践的具体状况(见表1):城市托儿所借用闲置房舍办园,硬件设施有所提高,重保不重教,重玩不重学,师资来源多样,主要是家庭妇女和幼师毕业生。

(二)20世纪八十年代:早教机构保教工作走向规范化

随着我国大陆地区的改革开放,以及“婴儿潮”的再次来临,早教事业发展迎来新机遇。此时,有关早教机构保教工作的相关政策出台,早教机构硬件环境和保教工作有章可循。另外,农村婴幼儿散养状况有所改观:农村托儿所数量逐渐增加,环境创设和活动安排与城市托儿所相似,但在园舍装修和玩教具配备上比较落后,教师主要是经过短期培训的家庭妇女和少数幼师毕业生。

1980年,国家卫生部颁发了《城市托儿所工作条例》,规定了婴幼儿卫生保健工作、保教工作、组织编制、人员职责及房屋设备等要求。[7]1981年,国家卫生部颁发了《三岁前小儿保教大纲》,首次从制度上提出了针对3岁前儿童保教的专业标准:托儿所保教目标是“为造就社会主义新一代打下基础”;保教原则有“个别教育为主、集体教育为辅,寓教育于生活和保健中,集体与个别活动结合,动静结合,室内外结合”等;具体内容有0~3岁儿童的神经心理发育指标,语言和动作发展指标及培养,认知能力发展指标及培养,小儿与成人和同伴的人际关系培养等。[8]1985年,国家卫生部又颁发了《托儿所、幼儿园卫生保健制度》,包含生活制度、婴幼儿饮食制度、体格锻炼制度、健康检查制度、卫生消毒制度及隔离制度、预防疾病制度,安全制度、家园联系制度等。[9]1987年,建设部、教育部颁发了《托儿所、幼儿园建筑设计规范》,对托儿所地理位置、交通状况、周边环境、建筑面积、房间结构和规格、设备设施、户外游戏场所规格等作出了具体规定。[10]

综上所述,从20世纪50年代初至80年代末,“托儿所”是我国大陆地区0~3岁早教机构的主要形式,部分幼儿园招收少量3岁前儿童。举办主体多样,职责是“养为主、教为辅”,总体看,保教要求不高。同时,出台了一系列对托幼机构的环境、制度、人员、活动等给予规范的制度。另外,随着计划生育政策的贯彻执行和母亲产假的延长,婴儿送托逐渐减少,托儿所招收的孩子年龄增至1岁、1.5岁和2岁。

(三)20世纪五十至八十年代末:无独立的早教师资培养体系

新中国成立后,为满足托幼机构保教实践的需要,政府提倡兴办独立的幼儿师范学校并鼓励师范院校开设幼教专业,因此20世纪50年代中期形成了中专、专科和本科三个层次的职前教育体系。到上世纪80年代末,独立的幼儿师范学校成为幼儿园教师的主要培养机构,但这些学校并未开设专门培养早教师资的专业。

1952年,国家教育部要求师范院校开设学前教育专业或合并其他院校相关专业成立学前教育系,为中等幼儿师范学校培养师资。如南京师范大学学前教育系的前身“南京师范学院幼儿教育系”是由南京、广州、上海等地相关专业合并而成的。1955年,教育部决定幼儿园师资由教育行政部门设立独立的幼儿师范学校负责培养(招收初中毕业生,学制三年),但并未明确规定要开展早教师资的培养任务。[11]当时的幼儿师范学校课程与当下同类学校和专业(三年制中专和五年制大专前三年)的课程比较相似,一般包含“公共文化课、专业理论课、专业教学法、体音美等艺术技能、保教实习”等,目标是培养幼儿园教师。1989年国家教育部颁发的《幼儿园工作规程》,规定幼儿园教师必须是中等及以上幼儿师范专业毕业或者中等及以上职校幼儿教育专业毕业;保育员应具有初中及以上文化水平并接受过短期培训。但《规程》也并未规定早教教师的资质。[12]许多托儿所并无专门的教师,通常由具有喂哺和养育经验的年长妇女或幼儿园教师担任。

(四)20世纪五十至八十年代末:早教事业管理的两种职能被区分

20世纪50~80年代末,学前教育机构按“年龄段”划分为托儿所与幼儿园两类,不论举办主体为谁,3岁前后分别归卫生部门和教育部门主管。这一管理体制源自1956年《关于托儿所、幼儿园几个问题的联合通知》中的明确规定:“托儿所统一由卫生行政部门管理,幼儿园内托儿班也由卫生部门指导业务;幼儿园则统一由教育行政部门管理,托儿所内的幼儿班也由教育部门指导业务。”[13]之后,1979年的《全国托幼工作会议纪要》逐渐显现出托幼机构管理职能按“业务”来划分的端倪;[14]1987年,《关于明确幼儿教育事业领导管理职责分工请示的通知》明确了按“保教业务”划分职能的管理倾向,即不分年龄段,教育部门管教育,卫生部门管保育。[15]从此,宏观上初步形成了90年代初乃至当下的“教育部门管教育、卫生部门管保育”的托幼机构基本管理体制。

此间,除了政府行政机构作为管理主体外,妇女联合会这一群众性组织在举办和管理托儿所方面也发挥了较大作用。从新中国成立之初到80年代末,部分地方妇联协同卫生部门一起承担了托儿所的业务管理职责,后来随着大量幼儿园及幼儿园托班的兴起,独立的托儿所越来越少,“妇联”的管理职责逐渐转移至教育行政部门。

从新中国成立之初至80年代末,我国大陆的早教事业管理从按年龄划分职能到按业务划分职能的政策倾向似乎表明了政府教育观的演进:最初认为“3岁前儿童的生长发育、卫生保健、营养膳食等保育工作是重心”,后来认识到“3岁前后的教育均要保教并重”,于是3岁前儿童的“保”“教”业务分属卫生和教育行政部门主管。

三、20世纪九十年代至今的我国早期教育事业发展概况

20世纪九十年代以来,随着经济和社会的快速发展,越来越多的城市家庭倾向于把孩子送到专门的早教机构接受教育,且保教需求日趋多样化。但在偏远和农村地区,大多数3岁前儿童仍由年轻父母或祖辈照看,送早教机构接受教育率较低。

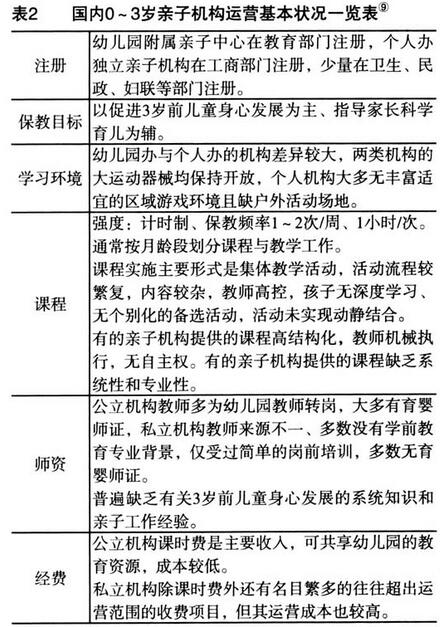

此时,托儿所逐渐减少,一些有条件的公立或私立幼儿园开始举办招收2~3岁儿童的半日制或全日制托班,保教并重,与幼儿园的保教形式更为接近。另外,部分经济发达城市还出现了不同于托班的,由幼儿园或个人举办的计时制的“亲子中心”(又称亲子班、亲子园)以及地方政府举办的“亲子指导中心”,招收半岁至3岁的儿童。前者的特点是父母和孩子共同参与集体活动,一周1~2次活动(多安排在周末),一次通常一小时,教师不承担照看、喂养、卫生保健等责任,着重于促进孩子动作、认知、语言、情感与社会性等方面的发展,同时提高家长的育儿知识和技能水平。后者的特点是以家长为指导对象,帮助家长学会科学育儿,也有适量的亲子活动,对家长的指导灵活多样。前者可称为“儿童活动中心”,后者则可称为“家长学校”。

(一)政策促进早教机构快速发展

2000年后,国家及各级政府出台了一系列政策文件,倡导开展0~3岁儿童保教并鼓励兴办保教机构,0~3岁儿童早教事业由此迅速发展。代表性政策有:2001年颁布的《我国儿童发展纲要(2001-2010年)》,该《纲要》提出要在2001~2010年间“发展0~3岁儿童早期教育,建立并完善0~3岁儿童教育管理体制,争取到2010年,婴幼儿父母的科学喂养知识普及率达85%以上。”[16]同年,广东省政府出台了《广东省儿童发展规划(2001-2010年)》,明确提出:“要建立婴幼儿保教指导服务体系,到2010年全省城市社区办好0~3岁儿童早期教育机构,开办游戏中心,农村乡镇办起0~3岁婴幼儿早期教育机构。”该《规划》还提出“要建立完善的早期教育管理体制,要制定《广东省0~3岁婴幼儿教育指南》,建立0~3岁儿童教育专家咨询队伍并加强对教育机构管理。”[17]同年,北京市出台的地方法规《北京市学前教育条例》规定:“倡导和支持开展3岁前婴幼儿的早期教育”。2003年,国务院办公厅下发的《教育部等十部门关于幼儿教育改革发展的指导意见》指出:“到2007年为止要发展包括3岁前教育在内的整个幼儿教育。”[18]同年,上海市教委发布了《上海市0~3岁婴幼儿教育方案(试行)》,其中指出:“积极开展0~3岁儿童的教育工作,为0~3岁儿童和父母提供早期保育和教育服务。”[19]次年,上海市政府又发布了《关于推进0~3岁散居儿童早期保教工作的意见》,更进一步提出了要“让95%以上0~3岁儿童的家长和看护人员每年接受4次以上有质量的科学育儿指导”[20]的要求,并为此全面建立了“以社区为依托的早教指导中心网络”,开展了诸如父母学校、专家咨询、网上查询、热线电话、资料宣传、亲子学苑、送教上门、妈妈育儿沙龙、社区儿童活动中心等形式多样的教育指导活动。2006年,上海市教委出台的《上海市民办早期教育服务机构管理规定》对私立的0~3岁儿童早教机构注册情况、运营目的、基础设施、教师资格、课程服务、内部管理、收取费用等作出了规范。[21]2008年,江苏省教育厅制定了《关于进一步推进0~3岁婴幼儿早期教育工作的意见》,其中提出:“要推进0~3岁儿童早期教育工作,大力普及父母和看护人员的科学育儿水平,构建托幼一体化的学前教育服务体系。”2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》则提出,要“建立覆盖城乡的0至3岁婴幼儿早教基地服务网络,保教结合,促进科学育儿”。[22]

从以往国家及各级政府制订的政策来看,0~3岁早期教育政策大多出现在教育类或学前教育类政策中,近年来,有了独立成文的政策。一系列的政策推动了早教事业的快速发展,但这些政策大多还是规划性和倡导性的,并未提出明晰的实施计划,特别是经费投入计划。另外,有少数经济发达城市出台了有关早教机构准入和质量规范制度。

(二)20世纪九十年代以来计时制亲子机构是早教机构的主体形式

20世纪90年代以来,随着市场经济的深入发展,民众更重视儿童的早教,年轻家长的购买力也有了较大提升,加上1998年以后,国家开始大力发展包括教育服务业在内的第三产业,[23]2004年《民办教育促进法实施条例》出台,[24]大量早教机构雨后春笋般在各地出现。此时,早教机构可分为日托式和亲子式两大类,前者主要由有条件的幼儿园举办,后者主要由私人举办。后者多为私立的营利性质,数量较多,已成为国内早教机构的主体形式,包括亲子中心和亲子指导中心两种。

虽然越来越多的家长把孩子送到专门的早教机构接受教育,但相比3~6岁幼儿的入园率,3岁前儿童的受教育率仍较低,城市儿童受教育率高于农村。2010年的一项调查显示,全国城市中只有平均约28%的3岁前儿童接受过早教机构的保教服务。[25]作为上世纪90年代后新兴的一种专门化的早教机构,相比日托机构,亲子机构基本状况可见下页表2。

(三)20世纪九十年代后出台的育婴师制度规范了早教师资的培养

20世纪90年代以来,除了少数师范大学学前教育系、高等职业学院学前教育系开设了早期教育专业外,早教师资的职前培养体系基本处于萌芽状态,而幼儿教师资格证适用于整个0~6岁的保教工作。不过,此状况从2003年开始有所改变。

国家人力资源与社会保障部委托上海普通教育研究所制定了专门培养早教师资的“育婴师”培养方案。该方案将早教师资分为育婴员、育婴师和高级育婴师三个等级。其中育婴员需接受不少于80个学时的培训,育婴师不少于100个学时的培训,高级育婴师不少于120个学时的培训。而且对从业者的实践经验也有相应要求,分别是2年、3年和5年。培训内容包括职业道德、婴幼儿解剖生理特点及保育、婴幼儿喂养、婴幼儿心理发展特点、婴幼儿教育及活动设计、实践见习和实习、相关法律法规等。[26]

2011年,北京、上海、江苏等地出台的地方性“‘十二五’教育改革与发展规划”均明确提出,在2015年前托班和亲子园教师必须持育婴师证或幼儿园教师证上岗,[27]这些政策加快了育婴师培训的进程。但在这个过程中,早教机构的数量增加与合格师资短缺之间的矛盾日渐凸显。

(四)20世纪九十年代后的早教事业发展因管理制度不健全导致职责不明

首先,从早教机构管理制度看,相关规章或法规仍不够健全,导致许多管理工作“无法可依”“无章可循”。1997年,广东广州市发布了《广州市托儿所规范(试行)》,对托儿所的办所宗旨、物质环境、班额、保教人员、卫生保健、经费管理等作了明确规定。[28]随后1998发布的《广州市托儿所教养方案》,构建了0~3岁教养目标体系。2003年上海市发布的《上海市0~3岁儿童教育方案(试行)》[29]和2008年江苏省发布的《江苏省0~3岁儿童教养方案(试行)》[30]均从保教理念、婴幼儿月龄特点和发展要求、组织实施、婴幼儿观察指标四个方面对早教机构的工作作出了指导性规定。2006年的《上海市民办早期教育服务机构管理规定》对民办早教机构的基本设施、师资配备(管理者、教师、保健员)、内部管理三方面提出了规范要求。[31]同年上海市出台的《学前教育机构装备规范(试行)》,对早教机构硬件环境提出了以下要求:需配备室内外常用家具并保证安全,有多功能和专用活动室、有充足的玩教具(大型器械、运动玩具、扮演玩具、构造玩具、音乐戏剧玩具、美工玩具、益智玩具、科学玩具、沙水玩具、图书资料)等。[32]但从全国范围看,很多地方的早教事业管理制度尚为空白或不甚健全。

其次,从早教机构的管理体制看,由于各地管理制度的不健全导致早教机构主管部门职责不明晰,或者监管缺位。早教机构的举办单位多样,有教育部门办、机关事业单位办、集体办、个人办等。但自1987年以来,早教机构的行政管理归属一直不明确,导致此类机构性质复杂,注册部门多样(教育、卫生、妇联、工商都在注册)。除幼儿园托班(不论公私立)和公立幼儿园的附属亲子机构一直由教育部门主管外,私立的亲子机构自诞生之日起就一直由工商部门在主管,但该部门并无专业能力监管其保教业务的质量。

那么,到底谁应是早教机构的主管部门呢?从2010年以来的有关政策(规范性文件)看,各级卫生与计生委应是早教事业的主管部门,⑩但实际情况并不然。某些教育发达城市0~3岁保教机构的管理体制基本可以归为两类:归教育行政部门主管(如,上海、江苏无锡市)和归卫生与计生委主管(如,江苏南京市)。2012年《教育部办公厅关于开展0~3岁婴幼儿早期教育试点工作有关事项的通知》则提出,“要在全国14个地区先行开展0~3岁儿童早期教育试点”,这显然又是由教育行政部门提议的旨在督促地方探索0~3岁保教机构管理体制、服务模式与内容的重要举措。[33]但该通知也让原本就不明晰的早教管理体制更为扑朔迷离。

四、结语及建议

通过以上梳理与分析,我们不难发现:我国大陆地区的0~3岁婴幼儿早教已从原本的单纯家庭承担到与社会机构教养并行,从3岁前后混龄保教逐渐分化到两个年龄段机构单独设置,从民间自发举办到与政府兴办并行。其间,政策无疑是早教事业快速发展的最大推手,此过程体现了民间实践与政策实践的交互作用,后者虽相对滞后但力量强大、影响深远。而人口增长和经济社会发展则是早教事业发展的源动力。

有关早教的政策也从无到有,从托幼政策混合行文到3岁前早教政策独立行文,从仅注重适龄儿童的参与到逐渐关注保教质量与事业管理。但早教政策健全的速度滞后于经济社会发展的需要。当前,越来越多的城市正在制订专门的、鼓励更多社会力量参与的早教政策,也越来越意识到制定早教机构准入及保教质量规范等政策的重要性。但政策制定要基于科学研究,我国学前教育领域的研究大多集中在3岁后的儿童教育问题,有关3岁前的儿童教育研究虽自上世纪90年代起有所增加,但仍处于拓荒状态。因此,期待相关领域的研究者与政策制定者精诚合作,为早教政策的制定提供科学研究的依据。[34]

从早教机构管理体制发展历史看,早教事业的主管职能与教育和卫生两个行政部门有关,以往存在按年龄段划分职能或按保教业务划分职能的两种倾向。无制度或制度不明则无管理,但从上世纪90年代至今的管理现状看,大多数地方存在政府各行政部门职责不清、管理缺位、质量监管滞后等问题。

早教工作从由家庭成员承担到由家庭外受训妇女承担,再到由专业的幼教毕业生承担,在育婴师制度未建立之前,一直未曾有专门的机构来承担早教工作者的培养工作。当下,由高校承担早教工作者的培养体系尚处于萌芽状态,亟待大力发展尽快完善以满足早教事业发展的需要。

最后,发达城市的早教事业发展速度和规模都远远大于农村地区和偏远地区。因此,建议除了亲子中心或计时制的亲子早教机构外,还要大力发展满足民众多样化需求的早教服务形式,[35]并在保教婴幼儿的同时加强对家长的教育,以提高大众的科学育儿素养。

注 释:

①1903年,湖北巡抚端方在武昌创办了我国第一所专门化的学前教育机构“武昌蒙养院”。招收5~6岁幼儿,学制1年,每日收托3小时,主张“重养不重学”的思想,开设了礼仪、训话、语文、日语、手技、唱歌、游戏等7个科目。最初由3名日本女师范生任保姆,后开设女子学堂培养幼儿保姆。

②育婴堂(“育婴”古称“慈幼”)既有我国自办的也有由外国教会办的,主要为慈善目的,接收和抚养弃婴、孤儿、贫儿。以清代江南地区为例:初期民办,最早见于苏州太仓,后受官府指导扶助而演变为官办慈善机构。该地区育婴事业兴盛,建立了城乡一体的育婴网络,从建在乡村的“保婴会(局)”到城乡之间的中转机构“接婴所”再到建在城镇的“育婴堂”。但因缺足够的乳妇且对婴儿照顾不周,导致了婴儿死亡率较高;而且,乳妇基本是文盲,教育婴儿无从谈起。

③敬节堂是收养寡妇的场所,寡妇为亡夫守节称“节妇”,设堂收养以示敬意。但这些妇女文化素质大多甚低也没接受过学前教育专业的训练。

④1840年后,有外国教会在我国设立教会学校,其中包含幼稚园、婴儿园和幼师培训机构。此类机构不仅创办时间较早,且在较长时期内在数量上也远超我国自办园所。但此类机构的保教活动充满宗教性,并全盘西化。

⑤1932年民国政府颁布的《师范教育法》和《师范学校规程》中对“师范学校应附设幼稚师范科”做了明文规定。幼稚师范学制2~3年,主要招收初中毕业生,有科学的教学计划。学完一年可担任幼稚园助理教师,学完两年可担任正式教师或主任,学完三年可担任小学低年级或婴儿园教师或主任。

⑥整个民国时期,有多种性质的附设在幼稚园中的对3岁前儿童进行保教的社会化机构。如1927年陈鹤琴和张宗麟等举办的南京燕子矶乡村幼稚园,1940年的延安洛杉矶幼儿园(现解放军总政治部幼儿园),1947年的上海大场农村托儿所等。

⑦本文未介绍1958年至1979年间的学前教育事业发展情况是因为1958至1960年的“大跃进”运动致使托幼机构盲目发展,1961年至1965年虽然幼教事业已逐步恢复正常,但1966至1976年的“文革”又使幼教事业几近停滞甚至倒退。

⑧表1依据一些确凿的史料概括总结而成。

⑨详见王磊的硕士学位论文,《南京市0~3岁婴幼儿教养机构的运营模式研究》,南京师范大学,2008年。

⑩从2010年《全国妇联、教育部、中央文明办、民政部、卫生部、国家人口计生委、国家关工委关于印发〈全国家庭教育指导大纲〉[妇字20106号]的通知》的“职责分工”中可知,“人口与计生委(现卫计生委)负责0~3岁儿童早期发展的推进工作”。从许多省份卫计生委的网站与0~3岁早教相关的新闻中也可看出这一点。

参考文献:

[1][2][7][8][9][10][11][12][13][14][15]唐淑,钟韶华.中国学前教育史[M].北京:人民教育出版社,1993:74-330.

[3][4][5][6]中国学前教育研究会.百年中国幼教(1903-2003)[M].北京:教育科学出版社,2003:5-150.

[16]中华人民共和国国务院.中国儿童发展纲要(2001-2010年)[EB/OL][2001-05-22].http://www.gov.cn.

[17]广东省政府.广东省儿童发展规划(2001-2010年)[EB/OL].[2001-09-20].http://zwgk.gd.gov.cn.

[18]中华人民共和国国务院.教育部等十个部门关于幼儿教育改革发展的指导意见[EB/OL].[2003-03-04]http://wwwgov.cn

[19][29]上海市教委.上海市0~3岁婴幼儿教育方案(试行)[EB/OL].[2017-10-05].http://www.360doc.com.

[20]上海市教委,等.关于推进0~3岁散居儿童早期保教工作的意见[EB/OL].[2004-01-18].http://www.360doc.com.

[21][31]上海市教委,等.上海市民办早期教育服务机构管理规定[EB/OL].[2017-09-08].http://www.shmec.gov.cn.

[22]中华人民共和国教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL].[2010-07-29].http://www.gov.cn.

[23]中华人民共和国国务院.国家发展计划委员会关于发展第三产业扩大就业的指导意见[EB/OL][2017-09-26].http://www.gov.cn.

[24]中华人民共和国国务院.中华人民共和国民办教育促进法实施条例[EB/OL].[2017-10-05].http://www.gov.cn.

[25]佚名.第二届中国家庭育儿方式调查报告[EB/OL].[2017-09-28].http://www.babytree.com

[26]中华人民共和国人力资源与社会保障部.育婴师(员)国家职业标准[EB/OL].[2017-09-27]http://www.360doc.com

[27]江苏省政府.江苏省政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见[EB/OL].[2017-10-03].http://jyt.jiangsu.gov.cn

[28]广州市教委.广州市托儿所规范(试行)[EB/OL].[2017-09-28].http://sfzb.gzlo.gov.cn.

[30]江苏省政府.江苏省0~3岁婴幼儿教养方案(试行)[EB/OL].[2008-12-30]http://3y.uu456.com

[32]上海市教委.上海市学前教育机构装备规范(试行)[EB/OL].[2017-10-08].http://www.shmec.gov.cn.

[33]中华人民共和国教育部.教育部办公厅关于开展0~3岁儿童早期教育试点工作有关事项的通知[EB/OL].[2017-10-17].http://www.gov.cn.

[34]吴遵民.教育政策学入门[M].上海:上海教育出版社,2010:154-159.