原题:跨学科素养评价:欧盟成员国的经验与启示

作者简介:邵朝友,徐立蒙,浙江工业大学教育科学与技术学院。杭州 310023

内容提要:怎么评价核心素养是我国学界无法回避的重大课题。作为影响世界教育发展的一股强大力量,欧盟各成员国的跨学科素养评价极具考察价值。研究表明,跨学科素养评价共有四种类型;知识、技能、态度相互影响,用情境来评价三者构成的整体已成为普遍共识;跨学科素养具体化为子素养和指标是开展跨学科素养评价的必要条件,相关实务运作表现出不同样貌;国家评价系统和校本评价系统是获取学习信息的两大途径,教师与学生的评价素养受到广泛关注。这些考察结果为我国开展核心素养评价提供了诸多借鉴与启示。

关 键 词:核心素养 跨学科素养 评价

标题注释:本文系全国教育科学“十二五”规划课题教育部重点课题“基于核心素养的形成性评价研究(DHA150273)”的部分成果。

一、引言

欧盟(EU)自成立以来,紧跟国际发展潮流,大力推动发展各成员国的综合国力。教育是欧盟高度关注的议题,培养什么样的人成为不同时期讨论的中心内容。面对一个全球化、知识经济纷至沓来的时代,2006年12月,欧盟认为要实现个人成功与社会经济发展、开展终身学习要具备一些重要而关键的素养,并参考了经合组织(OECD)、联合国教科文组织(UNESCO)以及有关成员国已有的相关研究,在出台的欧洲参考框架(ERF)中规定了八项核心素养。由此,核心素养成为各成员国重要的政策参考,为它们制定教育目标提供了一种思考方式。

ERF指出,核心素养由知识、技能、态度构成,是对特定情境问题采取的适当行动。[1]据此规定,这八项核心素养分别涉及母语沟通、外语沟通、数学与基本的科学技术素养、信息素养、学会学习、公民与社会素养、创新精神与创业意识、文化意识与表达。[2]细而究之,前三项核心素养可包含于传统的学科课程“语数外”中,后五项核心素养是跨学科素养类型。每种素养都强调批判性思考、创造力、创新、问题解决、风险评估、行动决策、建构性情绪管理。在此基础上,各成员国可结合自身具体的教育情况做出进一步解释与变通,例如法国把欧盟的“学会学习”和“创新精神与创业意识”本土化为“自主与创新精神”,[3]结合原来研究基础和欧盟的八项核心素养提出七项核心素养。

截至今日,欧盟核心素养的提出已有十余年,27个成员国(包括已脱欧的英国)把它本地化后纳入各自中小学课程框架,相关课程教学的理论研究与实践经验也非常丰富。相比之下,我国核心素养研究才刚刚起步,目前还主要关注核心素养的概念辨析,一些零星的实践大多缺乏坚实的知识基础。笔者认为,随着《中国学生发展核心素养》的公布,核心素养研究势必要拓宽视野。在众多亟待研究的领域中,核心素养评价研究极为关键。这是因为,评价是课程必不可少的一大组成,通过核心素养评价可发现、改进那些无法评价的核心素养内容。再者,我国的人文底蕴、科学精神、学会学习、健康发展、责任担当、实践创新六大项核心素养类似于跨学科素养,研究欧盟的跨学科素养评价,有助于理解、实施有别于知识与技能的核心素养的评价。鉴于上述缘由,本文拟重点考察欧盟各成员国中小学阶段的跨学科素养评价,为我国核心素养评价提供参考与借鉴。由于文中一些研究泛指总体核心素养,没有把跨学科素养单独抽离出来考察,因此在相关内容中将以“核心素养”为名呈现其相关评价情况。

二、欧盟各成员国开展跨学科素养评价的基本经验

尽管欧盟27个成员国的跨学科素养评价各具特色,但总体上在“实际存在哪些评价类型”“态度与情境构成评价目标吗”“跨学科素养需要被具体化吗”“采取什么途径获取学习信息”四大主题上表现出一定的规律或特征。

(一)实际存在哪些评价类型

根据古登(J.Gordon)等人的研究,[4]如果以评价对象与学校课程的关系为参照,跨学科素养评价可分为四种类型,一些国家往往具备不止一种评价类型。

第一种类型是具体评价跨学科素养。在该类型中,虽然课程乃根据学科或领域得以组织,但有关跨学科素养或类似的目标得到明确规定,在由这些学科或领域提供的不同情境下,评价具体聚焦在学生对跨学科素养的理解和应用上。开展这类评价的国家有比利时、法国、匈牙利、卢森堡、西班牙,以及接近这种类型的捷克、爱沙尼亚、爱尔兰、罗马尼亚、斯洛伐克、英国。以法国为例,早期的国家教育目标体系《共同基础》所提的七项核心素养基本与欧盟的八项核心素养相同。教育政策提出,在义务教育阶段,评价要走向这七项核心素养,课程通常以学科或领域加以组织,它们为落实核心素养做出了各自贡献。具体评价时,“个人素养手册”为学生和教师提供了素养表现指标。在西班牙,加泰罗尼亚(Catalonia)最先发起跨学科素养评价,在国家层面上,常规的诊断性评价指向语言沟通素养、数学素养、与物理环境互动的素养以及跨学科素养社会与公民素养。该四项素养实质来自欧盟八项核心素养,对于余下未曾评价的核心素养,国家早在2009年就计划对它们进行全部评价,教师被要求以形成性与总结性评价目的开展评价。[5]

第二种类型是模糊地评价跨学科素养。在该类型中,跨学科素养并未明确地被提出,而是通过原则性叙述如目的、目标、主题等方式体现在课程中,在某种程度上,跨学科素养的知识、技能、态度就包含在教育总体原则中。这些课程通常以学科或领域得以组织,通过这些课程,跨学科素养得到模糊评价。塞浦路斯、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、挪威、瑞典、英国是开展该类评价的典型国家。例如在芬兰的学校课程中,学科课程和跨学科主题包含了跨学科素养所含的知识、技能、态度,其中的跨学科主题包括:人的成长、文化认同和国际主义、媒体技能和沟通、公民参与和创业精神、环境责任、生存与可持续发展、安全和交通、技术和个人。这些跨学科主题非常切合核心素养的内容与要求,国家教育委员会(National Board of Education)决定通过抽样方式来考察学生在这些跨学科主题上的素养。

第三种类型是评价学科核心素养。开展这种类型的典型国家有奥地利、保加利亚、德国、意大利、拉脱维亚、波兰,它们各自的学科核心素养都非常具体。如对德国义务教育阶段的一些优先考虑学科(prioritised subjects,如数学、外语、科学),国家都制定了相应的课程标准,官方文件指出,独立于学科的素养需要通过跨学科课程培养,但没有提出评价议题。波兰的情况相对复杂,在小学阶段,学科课程标准(如阅读、写作)和跨学科课程标准(如推理、应有信息和知识于实践情境)并存,它们都是评价目标。在中学低年级,评价则集中在“人文”和“数学-科学”两个由学科具体技能构成的模块上,例如解释和分析被规定只归属于“人文”模块,问题解决只属于“数学-科学”模块。从实际情况来看,虽然这些成员国聚焦于评价学科素养,但也有迹象显示他们正努力把跨学科素养整合到学科课程和评价中。以波兰为例,人们正视图把新的学校课程与核心素养进行融合,同时也着手考虑如何开展相关评价。在德国,除了传统的德语、第二外语、数学测验外,个别地区引入了跨学科测验,要求学生看完评价材料后回答后续的问题。

第四种类型是评价学科知识。这种只评价学科知识的类型仅仅局限于少数成员国中的特定教育阶段和地区,即便在这些例子中,跨学科素养也被尝试加以评价。这类国家包括希腊、立陶宛、马耳他、波兰、葡萄牙、斯洛文尼亚。这种评价类型大多出现于这些国家的早期评价政策,目前它们正开展包括评价在内的持续性教育改革。例如,斯洛文尼亚修订了一门课程,使之聚焦于跨学科素养。在推广该课程的前期实验中,各门学科和评价都强调学会学习这一核心素养。马耳他则引入了修订后的国家质量框架,该框架以核心素养为中心,提出了评价方法的建议并推介了基于核心素养的课程。

(二)态度与情境构成评价目标吗

跨学科素养内在地包含知识、技能、态度,这或明或暗地体现在各成员国的课程框架中。在实际评价操作中,相比知识和技能,态度较少受到重视是一个事实。不少行动表明,这种状况将被改善。例如,每年度的苏格兰学业成就调查(Scotland Survey of Achievement)通过全国学生抽样来评价态度,尤其关注学习动机的评价。[6]对于德国,小学阶段第一年学生学习态度的评价已得到实施,大多数州都把对工作、学习、社会的态度视为评价组成。[7]当前许多关于态度的评价都存有一个假设,即态度可从学生所获的知识和技能中推断出来。然而,知识与技能的获得并不意味着产生那种维持终身学习所需的积极态度,对于阻碍获得知识与技能进而阻碍获得素养的消极态度,把它们确认出来也很重要。这样的假设实际上是把态度作为影响知识与技能获得的一个变量,PISA调查就是一个典型例子——态度被视为获得知识与技能的一个解释变量。[8]与此不同的是,一些评价把态度作为一个学习结果来对待,例如,欧洲终身学习研究委员会中心(CRELL)在测量学会学习这项跨学科素养时,就把它作为学习结果,并用情感维度、认知维度、元认知维度加以描述。测量过程显示,框架中那些篇幅最长、难度最大的认知类测试任务导致许多学习者放弃进一步行动,而这也无意之中测试了情感维度下的学习动机子维度。[9]在很大程度上,这表明孤立地测量知识、技能或态度是困难的,事实上更应该从整体角度进行测量。

除了从知识、技能、态度的构成来理解跨学科素养外,还要看到三者的综合是对特定情境问题的回应。如果以此来理解,根据所处背景,学生必须适当地应用他们的知识、技能、态度。在法国,所谓素养必须是可迁移的,可应用于不同的情境,而且具有多重功能,[10]因为它们应被用来完成若干目标、解决不同类型的问题、完成不同的任务。在卢森堡,当学生知道在特定情境下做什么、怎么做、为何使用所学的,他们被认为习得了素养。[11]这些界定对于评价具有重要启示,例如德国素养评价的一大挑战是如何测量与不断变化的环境互动的品质。[12]

素养内含情境意味着学习与运用关联。对于学校课程,必须向学生提供他们生活中所遇的系列情境,而跨学科素养评价的效度就在于这些素养能应用于不同情境,尤其是一些真实的生活情境。在学校中,持续的观察和记录为真实情境中的跨学科素养评价提供了可能性,那些使用开放性任务或来自真实情境问题的标准化题目也可创设情境。与情境直接相关的一个议题是,评价跨学科素养不能仅仅把跨学科素养作为结果来看待,例如芬兰为学生学业评价制定国家标准,该标准包括过程评价;而在德国,人们认为除了测量学习结果,评价尤其一些特定测试,还应该评估学生采用的操作途径和不同策略。[13]

(三)跨学科素养需要被具体化吗

如前所述,欧盟的八项核心素养可分为两大类,分别是前三项的传统核心素养和后五项的跨学科素养。那么,它们在实践中能得到顺利评价吗?评价实践对它们又提出什么样的要求?实践表明,前三项核心素养受到更多关注,后五项跨学科素养并未得到应有的重视。究其原因,乃因为学校和教师较为熟悉前三项素养,它们可直接扎根于母语、外语、数学等之中,这些学科是国家层面测试的常客,也是教育政策强调的重点。然而,前三项素养的教学与评价未必就局限于三或四门学科,完全可在大部分甚至所有学科中开展教学与评价。如果要把前三项素养推广至更大范围,需要把它们加以详细描述以便提供给教学与评价执行者。后五项素养跨越学科边界,如何评价它们往往成为上文所提第三、四种评价类型的难点,因为这两种评价类型立足于学科,超越学科立场的第一、二种评价类型看似与这些跨学科素养较为匹配,但实际情况是这两种评价类型还需要支持,特别是明确跨学科素养的内涵。因此,要解决这些问题,需要具体化核心素养尤其是具体化跨学科素养,这成为摆在人们面前的重大议题。

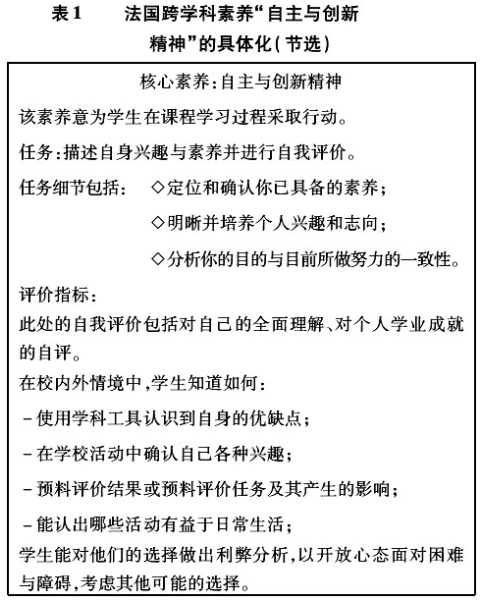

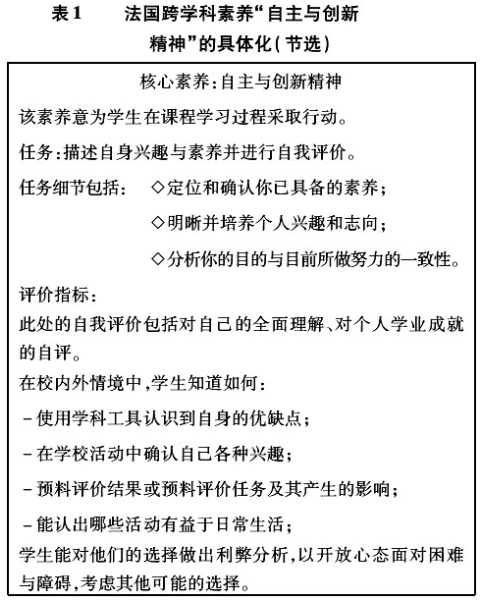

欧盟各成员国对于跨学科素养的理解各异,对跨学科素养所采用的具体化方法也有所不同。以法国为例,跨学科素养“自主与创新精神”先被任务“描述自身兴趣与素养并自我评价”所细化,然后被任务细节所描述,接着被评价指标做更详细的描述[14](见表1)。

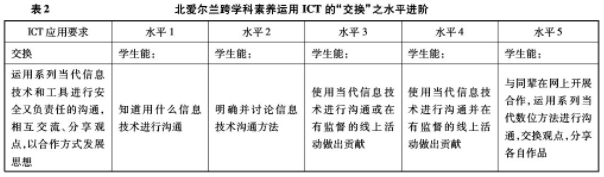

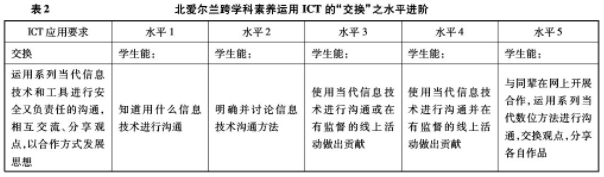

在北爱尔兰,跨学科素养运用ICT在2013年-2014年得以研制,它类似于欧盟跨学科素养信息素养。该素养被视为有效开展生活与工作所需的素养,被具体化为探究、表达、交换、评鉴、展示五个方面,每个方面又细分为五种水平[15](见表2)。

与上述两例不同,捷克不仅对所有核心素养进行了具体化,还为各核心素养匹配了相应学科。[16]具体说来,捷克先在国家层面研制了基础教育(5岁-16岁)教育计划框架(FEP),确定出与欧盟相似的核心素养框架,同时为这些核心素养配置了相关教育内容领域或学科。每条核心素养又被分解为一系列具体目标,它们是每个学生在义务教育阶段(9年级15岁)结束时必须学会的。在学校层面,根据FEP和当地背景,它们将研制学校教育计划框架(SEP)。提供给教师的使用手册呈现了如何具体化核心素养、如何在义务教育阶段中期(5年级12岁)和后期(9年级15岁)为核心素养匹配内容领域,为教师、学生评价提供了范例。一些先锋学校开展了学生自我评价实验,提供给学生的自我评价手册呈现了学习目标并记录了学生学习过程的细节,进而促进了教师、学生、家长的交流与讨论,促进了形成性评价的开展。

(四)采取什么途径获取学习信息

为获取学生掌握核心素养的情况,欧盟各成员国采取了国家评价系统和校本评价系统,前者重在发挥国家或地区评价主体的作用,多采取总结性目的;后者重在发挥学校主体的作用,多采用形成性目的,个别国家的校本评价也用于总结性目的。

国家评价系统通常采用标准化测试形式,对核心素养的评价多指向母语、数学,也大多涉及科学和外语,但一些跨学科素养也得到评价。[17]在比利时,基础教育关键阶段的测试就采用标准化测试,法兰德斯地区(Flanders)的测试包含跨学科目标,这类评价主要为总结性评价。最近,法兰德斯地区关注于“环境研究——时间、空间、社会和信息资源运用”“信息获取与加工”等跨学科课程与主题。与此相反,在荷兰,虽然大部分学校参与了基础教育结束时举行的国家测试,但学校可以自行决定是否参与该测试。在英国,一些诸如沟通、ICT等功能性技能成为资格认证的重要对象,测试直接采纳基于任务的测试,学生被要求在真实性情境中完成任务。不同于上述所列国家的测试系统,在小学和中学低段实施的苏格兰学业成就调查需要相关教师的判断,这些教师由当地教育部门任命,他们通过观察学生在完成任务过程中所展现的“问题解决”“ICT技能”以及态度等做出现场判断。

除了国家评价系统,校本评价系统也是各成员国开展核心素养评价的一大选择。相比标准化测试,那些在校本评价中确实关注核心素养的学校,一般对所有核心素养评价更为全面。各成员国的校本评价实践显示,教师为主体的评价、档案袋评价(包括e-档案袋评价)被广泛用于核心素养评价。[18]

在荷兰,以教师为主体的校本评价乃基于学科具体核心目标和跨学科通用目标(即跨学科素养,强调工作技能与态度),学生一般在中学低年段参加校本评价。在北爱尔兰,教师借助包含评价样例在内的指南,评价并报告每个学生在沟通、使用数学与ICT等跨学科素养上的进步情况。芬兰、德国、意大利则要求教师评价学生对学校和学习的态度,捷克教师运用学校自我评价手册评估与每项核心素养相关的学生态度。有研究显示,核心素养中的认知维度得到更为正式的书面测试,而核心素养中的“积极性”和情感维度得到更多教师内在的非正式评价,认知维度评价与态度维度评价还缺乏平衡。[19]

也有不少国家运用档案袋评价来获取核心素养的落实情况,这种办法能捕捉到关于学生知识、技能、态度的学习证据,如果应用得当,教师和学生皆能对档案做出贡献。由于档案袋评价描述了学习发生的历程,它的内容具有情境性,而且满足了人们了解学生学习结果、学习过程、学习改变原因等信息的需求。这种评价方式可用于形成性目的和总结性目的,能广泛获取学生发展信息的优点使其成为欧盟主题工作小组(European Commission's Thematic Working Group)实施核心素养评价的关注焦点。[20]以卢森堡为例,为评价共同核心素养,每个学生管理一个档案袋,被要求反思自己的学习以发展学会学习素养。从形成性目的来看,档案袋覆盖了学生的整个学习时间,学生在教师指导下收集关于每项核心素养的证据。从总结性目的看,教师对档案袋的质量开展常规检查,认证学生是否达到规定的核心素养要求,而关于档案袋评价的教师培训能帮助教师完成这些活动。作为上述档案袋的新发展,近年来数字化档案袋在许多国家得到越来越多的应用。[21]在北爱尔兰,教师在培训者帮助下用e-档案袋整理关于他们专业发展的证据,并反思有关特定的教师素养。在信息素养的评价上,e-档案袋特别有用。例如法国的信息素养被具体化为子素养,当每个学生完成与素养水平匹配的任务时,教学团队逐项填写评价表格,最后以口头和书面报告说明每个学生的反思与发展情况。数字化档案袋还有许多其他好处,如它使得信息以录像、音频、图像、文本等多样化形式保存,促进学生信息与沟通素养的发展,尤其在开发档案袋过程的反思上,能极大发展学会学习素养。[22]

在上述教师为主体的评价、档案袋评价中,关于教师与学生的评价素养正成为研究热点,如上文提及的北爱尔兰就为教师提供了e-档案袋评价培训和指南。比利时(法语区)、芬兰、匈牙利、瑞典、英国在这方面则走得更远,它们都明确提出教师评价素养或教师评价技能。遗憾的是,教师评价素养并未专门针对核心素养,如何具体化核心素养、如何以情境匹配核心素养,以及超越学科背景评价各项核心素养构成,并没有得到关注。值得一提的是,关于自我评价这种跨学科素养的评价行动开始出现在实践中。[23]爱沙尼亚的跨学科“学习素养”就关联“管理和评价个人思考和学习活动”,帮助学生设置个人学习计划,鼓励学生发展他们的自我评价技能。在北爱尔兰,在整合教师为主体的评价与学习动机中,学生自我评价与同伴评价扮演着极其重要的角色。可以预见,随着行动的成功实施,人们将应用同伴评价与自我评价于更多的核心素养条目和更多的核心素养内容。

三、欧盟各成员国经验对我国开展核心素养评价的启示

上文勾勒出欧盟各成员国核心素养评价,尤其是其中的跨学科素养评价,为我国未来开展中国学生发展核心素养评价可提供如下重要启示。

一是具体化核心素养。欧盟各成员国的经验表明,无论传统的核心素养还是跨学科素养都需要明确界定,这是开展核心素养评价的必要条件,否则别指望核心素养得以真正评价。从实际情况来看,六项中国学生发展核心素养描述得都较为宽泛,例如“责任担当”的描述是“主要是学生在处理与社会、国家、国际等关系方面所形成的情感态度、价值取向和行为方式。具体包括社会责任、国家认同、国际理解等基本要点”。[24]这意味着,我们需要“解压”核心素养,在保持核心素养概念整体完整的情况下使之更为具体明了。

二是明晰核心素养与各类学习目标的关系。作为培养目标,核心素养需要转化为各类课程目标才能为教学提供目标指向。例如,对于学科课程,我们需要建立起“核心素养→学科核心素养→内容标准→教学目标”转化历程的关系;又如,对于那些没有内容标准参与的整合课程,我们需要建立起“核心素养→整合课程目标→教学目标”转化历程的关系。只有存有这样的认识,核心素养与教学目标之间才能发生联结,核心素养评价才能通过评价课程各类学习目标得以发生,否则“高大上”的核心素养将不能与课堂上的教学目标发生联结,从而导致核心素养不能切实地“落地”至具体的课堂之中。

三是匹配核心素养以具体内容领域。要评价核心素养的落实情况,先要开展关于核心素养的教学。欧盟各成员国的经验表明,这样的教学不仅可发生于学科内,也可跨越学科边界。于前者,虽然理论上每门学科都可以发展所有核心素养条目,但实际上一些学科相对适合发展某些核心素养条目或其部分内容,因此有必要为教师提供与此更为直接相关的学科或学科内容,以便降低教师运用难度。于后者,需要统整课程或一些跨学科主题的介入。我国现有的国家课程综合实践活动、学科拓展性主题(如语文的综合性学习)较为接近后者,但它们所占比例太低,需要学校和教师开发更多统整性质的校本课程或学科拓展活动主题。

四是为核心素养建立平衡的评价体系。欧盟各成员国正努力完善核心素养评价体系,国家评价体系与校本评价体系并重,它们是学生学业成绩的两大来源,可谓兼顾了评价体系的平衡。反观我国,中考、高考等外部大规模考试得到极大重视,但严重忽视校内评价,因此提高校内评价的地位刻不容缓。之所以如此,乃因为从评价目的来看,外部大规模考试较难发挥促进学生学会核心素养的作用,而课堂评价本身就是定位于形成性评价功能,通过它,学校与教师可收集与分析核心素养的落实信息,进而采取促进学生掌握核心素养的改进行动,这也凸显出评价素养在课堂评价中的重要性。与此同时,评价核心素养需要情境化的评价任务,而这不是传统的大规模考试所能胜任的,它更适合于日常性的课堂评价。

参考文献:

[1][2]European Parliament,Council of the European Union.Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning[J].Official Journal of the European Union,2006,(962):10-18.

[3][10][11][12][13][14][15][16][17][18][20][22][23]Pepper,D.Assessing Key Competences across the Curriculum and Europe[J].European Journal of Education,2011,46(3):335-353.

[4][6][8]Gordon,J.,Hal sz,G.,Krawczyk,M.,et al.Key Competences in Europe:Opening Doors for Lifelong Learners Across the School Curriculum and Teacher Education[J].Case Network Reports,2009,(0087).

[5]Parveva,T.,De Coster,I.,Noorani,S.National Testing of Pupils in Europe:Objectives,Organisation and Use of Results[EB/OL].http://bookshop.europa.eu/en/home/.2016-11-11.

[7]Eckhard,K.,Hermann,A.,Werner,B.,et al.The Development of National Standards:An Expertise[M].Bonn,2004:6-20.

[9]Hoskins,B.,Fredriksson,U.Learning to Learn:What Is It and Can It Be Measured?[R].Luxembourg:Office for Official Publications of the European Communities,2008.

[19]Kerr,D.,Keating,A.,Ireland,E.Pupil Assessment in Citizenship Education:Purposes,Practices and Possibilities[R].Slough:NFER/CIDREE,2009.

[21]Mcfarlane,A.Editorial.Assessment for the Digital Age[J].Assessment in Education Principles Policy & Practice,2003,10(3):261-266.

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号