作者简介:刘争先,四川师范大学教育科学学院副教授。成都 610068

内容提要:中立性原则是自由主义理论的重要构成部分。中立性原则提出的缘由在于自由主义理论对于公私领域的界分,从而将现代社会个体的多元差异置于私人领域,国家对于个体关于善观念的合理分歧保持中立。这一原则在防止国家权力对公民自由侵蚀的同时,因其忽视或否认国家自主性,从而在反对国家实施公民教育议题上和部分批判教育学者达成了共识。基于此,自由主义需要澄清中立性原则的内涵,并确认国家自主性和教育自主性,从而使其走出国家实施公民教育议题的困境。实现公民教育与国家建构的良性互动。

关 键 词:自由主义 中立性原则 国家自主性 教育自主性 公民教育

标题注释:国家社会科学基金教育学青年项目“基于中国经验的公民教育与国家建构的互动机制研究”(项目编号:CEA150168)。

[中图分类号]G417 [文献标识码]A [文章编号]1006-7469(2018)05-0057-11

正如德里克·希特(Derek Heater)所言,根据公民身份的性质及其诠释做出区分,自由主义和共和主义是公民身份的两大传统。尽管共和主义传统有着源自古希腊的悠久历史,但自由主义传统却随着人类社会由传统社会转型至现代社会而成为公民身份研究的支配性理论。[1]这一传统随着1949年T.H.马歇尔(Thomas,H.Marshall)在题为《公民身份与社会阶级》的讲座中的经典阐述,成为自由主义范式公民教育的理论基础,并由此引发了学术界的持续争论。[2]

自由主义传统的公民身份理论具有几个相互关联的明显优势:首先,建基于对于现代社会个体存在方式的适切理解。自由主义对于个体价值、个体自主性的承诺,与人类社会由传统社会转向现代社会这一社会事实实现了事实与价值的统一。其次,对于个体消极自由的定位和捍卫对于现代社会的公民而言是可欲且可行的。自由主义的消极自由不仅严格保障了公民的基本自由,而且通过私人领域和公共领域的界分,在私人领域的社会生活领域实现其积极作为。再次,私人领域和公共领域的界分确保了国家权力与公民权利的边界,国家不得随意进入私人领域来干预公民自由。

然而,自由主义传统的公民身份理论也存在与之相关的诸多局限性:普遍平等的公民身份如何包容群体的多元差异并实现社会正义;[3]如何调和多元差异与价值共识的张力;[4]如何平衡公民权利与公民责任的关系;[5]如何应对公民美德与爱国主义的问题等等。[6]这其中,反映在公民教育领域,公民教育的权责平衡、公民美德与爱国主义问题等议题受到学术界较多的关注和批判。本文认为,除此之外,自由主义范式的公民教育存在着一个更为根本性和致命性的局限,即自由主义对于国家中立性原则的坚持使其否认或忽视了国家自主性以及与之相对应的教育自主性,导致其在国家实施公民教育议题方面进退两难。笔者认为,只有确证国家自主性与教育自主性,自由主义理论才能有效解决这一困境,并为回应前述局限性开辟道路。因而,本文将逐次分析自由主义范式公民教育这一局限性产生的原因、引发的后果以及可能的出路。

一、自由主义秉持中立性原则的缘由

自由主义作为近代西方出现的一种重要哲学思潮,其产生于人类社会由传统的熟人社会向现代的陌生人社会转型的过程中。资本要求摆脱人身依附的自由劳动力、日益精细化的社会分工和自由流动的商品市场,伴随工业生产和自由市场的扩大过程,个体逐渐获得独立性与自主性。独立自主个体的出现引发了诸多的现代性问题:首先,这意味着个体在价值问题上的多元差异和合理分歧成为现代社会的必然图景,那么,如何对待个体在价值问题上的多元差异以及由差异而产生的冲突?其次,随着生产、交往深度和广度的拓展,何种规范以使人们在现代社会的公平合作可欲且可能?古典自由主义作为对这个历史趋势的把握和回应,基于自然状态和社会契约的假设,提出国家中立性原则,尊重个体在价值问题上的自主选择,以共享的普遍公民身份和正义原则确保自由平等公民的公平合作。

这种诉诸自然状态、社会契约的自由主义正义原则论证被效益论(utilitarianism)认为是缺乏经验基础的虚构。①效益论认为“能够为社会成员创造最大幸福的行为或政策就是道德上正当的行为”。[7]在正当与善的问题上,选择以善优先于正当。然而,效益论仅关注利益总量的增加而不关注利益在成员之间的分配,因而潜藏着为追求整体利益最大化而侵犯公民权利的可能。效益论的诘难及其自身存在的困境直到1971年罗尔斯(John Rowls)在《正义论》中才予以有力的回应。[8]

罗尔斯创作《正义论》的主要目的之一就是论证效益论的缺陷,并提出其关于公平合作的两个正义原则。罗尔斯的问题意识在于自由、平等和理性的个体以何种原则寻求公平的社会合作。罗尔斯指出,首先,参与合作的个体是自由人(即拥有两种道德能力的人),自由人意味着个体可以自我决定;其次,参与合作的个体在追求自身目标时必然可能发生冲突,因而个体必须平等对待其他个体同等的追求个体目标的权利;再次,参与合作的个体是理性的,渴望规划并实现自身的目标。进而,罗尔斯提出以严谨合理的程序,推导出一组实质的正义原则,以程序的正义保障公平的社会合作。为了论证自由、平等而理性的个体会接受他所提出的正义的两个原则,罗尔斯提出了“原初状态”和“无知之幕”的概念。[9]

如果说古典自由主义通过确证公民权利的至上性,从而隐含了广泛的国家中立性原则,[10]那么,罗尔斯的政治自由主义则通过“原初状态”,尤其是“无知之幕”明确表达了相对中立性原则,从而避免国家权力对公民权利的侵蚀。古典自由主义提出要尊重个体的自主选择,并拒绝矫正个体之间的不平等。古典自由主义提出公民的个体差异属于私人领域的问题,国家对此应该保持绝对中立性。而罗尔斯的政治自由主义在主张尊重个体自主选择的前提下,提出要消除因社会背景不公和天赋差异而造成的机会不平等。罗尔斯认为,只有保证中立性,不偏倚任何特殊的善观念,才能保证正义原则为人们所一致同意。[11]与此同时,罗尔斯的正义原则因要求对个人自主和道德平等的坚持,其“中立”所涉及的范围要狭窄得多。在此条件下,罗尔斯所支持的中立原则“只是在不同的(尊重正义的)优良生活观的内在价值上保持自己的中立。国家的作用是:保护个人就不同的优良生活观的价值进行判断的能力,并且,在人们之间就权利与资源进行公平的分配以使他们能够按自己所愿追求自己的善观念”[12]。然而,尽管存在分歧,但自由主义理论都坚持中立性原则。阿克曼(Ackerman,Bruce)指出:“中立性是自由主义思想的建构原则”。[13]拉莫尔(Charles Larmore)则认为中立性原则是“描述自由主义特征的固有概念”。[14]“自由主义中立性,也被称为国家中立,是一种对国家权力的限制理论,它主张国家不应当在具有不同道德、宗教和哲学信念的公民之间,即在具有不同善观念的公民之间支持或偏袒任何一方。”[15]

自由主义之所以坚持中立性原则,其原因在于,随着人类社会由传统社会转向现代社会,独立自主的个体的出现使得价值的多元差异和合理分歧成为现代社会的必然图景。不论是贡斯当(Benjamin Constant)对古代人自由和现代人自由的区分[16],还是伯林(Isaiah Berlin)对于消极自由和积极自由的区分,[17]都是为了论证个体的善观念是其对于美好生活的自主选择,属于私人领域,国家不得随意干涉。面对人们对于善观念的多元差异和合理分歧,自由主义要求国家应当在各种善观念之间保持中立性,不得偏袒任何善观念,对各种善观念进行公共排序。

二、国家中立性原则引发的公民教育困境

自由主义秉持国家中立性原则的目的在于捍卫自我决定对于个体的价值,避免国家将某一特定的善观念强加于个体,防止国家权力对公民自由的侵蚀。然而,自由主义秉持国家中立性原则的这一目的决定了自由主义的国家观,即坚持国家中立性原则和作为“必要恶”的工具论国家观,从而使其忽视或否认国家自主性。所谓国家自主性(state autonomy)是指,作为一种对特定领土和人民主张其控制权的组织,国家可能会确立并追求一些并非仅仅是反映社会集团、阶级或社会团体需求或利益的目标。[18]

自由主义的工具论国家观直接影响了其对于公民教育的理解和定位。这是缘于教育与国家之间的特殊关系所决定的。对此,美国比较与国际教育协会前主席卡诺伊(Martin Carnoy)指出,国家是现代教育的提供者和界定者,教育系统的变化方式取决于公民与国家的政治关系以及国家政治性地组织教育系统的方式。因而,分析教育时需要关注的主要组织就是国家。如果没有国家理论的框架,分析教育系统及其实践何以如此将会遭遇麻烦。[19]我们对教育与国家问题的分析与其他学者产生诸多差异,这主要是由于我们潜在的国家观不同。[20]对于教育问题的分析,尤其是对与国家有着最为密切关系的公民教育的分析,必须放在特定国家理论的框架中进行。

自由主义工具论国家观在公民教育中的具体体现,即自由派学者反对由国家实施公民教育。早在现代公民教育在法国诞生之初,法国启蒙思想家孔多塞就指出要保持教育中国家权力和公民自由之间的平衡。他谴责国家把教育当作社会控制的工具,倡导教育要“确保每个人都有机会完善自己的技能,享受自己的权利,并有能力履行自己的义务”。[21]杜威更是明确提出,由于国家掌握了现代教育的领导权,民主主义教育的实施机构与管理工作由国家承担,那么,“一种教育制度能否由民族国家实施,而教育过程的全部社会目的又不受限制、不被约束、不被腐蚀呢?”[22]如何破解杜威难题,成为公民教育理论研究必须要回答的问题,对于当前各国公民教育实践而言更具现实意义。

在此,我们以近年来相继发生的英格兰公民教育国家课程风波和香港地区反对国民教育风波予以说明。英格兰自1997年工党执政后,针对青少年的政治疏离、国家认同等问题,提出将公民科列为国家课程。后经1998年《科瑞克报告》及次年发布的《英格兰国家课程复审意见》,公民科正式成为国家课程,并从2002年在英格兰公立学校实施。2010年,保守党上台执政,在其新自由主义思想的指导下,要求教育部推行国家课程“瘦身计划”,“删除不必要的国家课程”。教育部的专家报告认为,公民科并不具备学科的连贯性和紧凑结构,相关的议题不能组成一个独立的有区分度的学科,因而建议取消公民科的国家课程地位。由此引发英格兰公民科国家课程风波。[23]

鉴于香港回归以来青少年国民身份认同度较低的现实,香港特区政府于2010年10月在《2010-2011施政报告》中提出设立“德育及国民教育科”课程为中小学必修课,并于2011年5月发布《德育及国民教育科课程指引(咨询稿)》,要求自2012年9月起在学校推行,以“加强有关中国当代发展的内容,让学生对国家现况和发展有全面的认识”。[24]该课程遭到学生、家长及反民主派人士的抵制,由此引发香港地区国民教育风波。可以发现,在奉行自由主义的香港地区和英国,不论是作为民间力量的香港学生还是作为执政党的保守党,都忽视甚至否认国家通过实施公民教育塑造政治正当性、实现社会整合的诉求。问题的根源即在于其所秉持的国家观的影响。对此,布瑞格豪斯(Harry Brighouse)针对英格兰2002年起将公民科列为国家课程的政策批评道:自由主义的正当性理论限定了正义的实现和维持方式,公民教育只有在学校自主开展的情况下才能符合正当性的要求。[25]

吊诡的是,由于忽视或者否认国家的自主性,使得持自由主义立场的教育学者和部分批判教育学者在反对国家实施公民教育方面达成了共识。尽管马克思没有形成系统的国家理论,但他对于国家性质的界定以及对国家性质的分析形成了独特的工具论国家观范式,影响了后来的马克思主义者对国家问题的看法。马克思的著名论断指出,“现代的国家政权不过是管理整个资产阶级的共同事务的委员会罢了”。[26]在马克思主义的视域中,国家权力的支配者与被支配者呈现二元对立的图景,因而作为暴力机器的国家凭借其垄断性权力强迫被支配者接受支配者的意识形态和价值观。在这一逻辑下,对于支配者而言,被支配者的意识形态和价值观只具有负面作用,会导致社会的分裂,进而影响国家建构的进程;而对于被支配者而言,由于国家只是支配者的统治工具,因而,国家推行的意识形态和价值观教育就是一种文化霸权,是应予批判和抵制的。对于国家中立性原则,批判教育学者明确提出要立场转变,从被压迫者的视角提出解放政治与解放教育学。[27]

自由主义理论秉持国家中立性原则的目的在于防止国家权力对公民自由的侵蚀,因而自由主义理论拒绝赋予国家对国民实施公民教育的权力。[28]在这一逻辑下,自由主义理论对国家中立性原则的坚持,使其在防止国家权力对侵蚀公民自由和希望诉诸公民教育塑造政治正当性,推进其国家建构进程之间进退两难。

国家建构是指在由传统国家向现代国家转变的过程中,国家逐步实现由间接统治到直接统治的转变,形成相应的国家能力并予以正当化的过程。在国家建构的进程中,为了征用战争物资(人力、税收等),统治者不得不与国内的资源持有者进行反复的“讨价还价”,这些谈判赋予了国民以公民身份,使其享有各种公民权利,进而促进了公民身份的普遍化。[29]国家强制要求儿童接受教育的原因在于“政治民主需要受过教育的选民”。[30]因而,现代的公民教育也逐渐发展起来。国家引导形成的大众学校系统和作为连接个体和国家必要机制的民族国家的形成是同步的。这一事实意味着整个教育系统都涉及培养公民的责任。[31]可以说,在国家建构、公民身份和公民教育之间形成了完整的逻辑链条。国家建构是公民教育产生和发展的根本动力,并设定公民教育的价值取向和基本议题;公民教育为支持国家建构提供手段,如保证、意识形态、公民的大众支持。公民教育作为一个关键的教育供给和控制的制度,其目标依赖并反映国家的意识形态和实际关注。国家对于社会整合以及塑造政治正当性的需求是国家实施公民教育的根本原因。

三、国家中立性原则的澄清与国家自主性的确认

我们首先需要澄清并适当修正自由主义的国家中立性原则,在此基础上确认国家的自主性,从而为国家实施公民教育扫清障碍。由于国家中立性原则的表达和证成方式容易造成一种仅仅是一个纯粹程序性的概念。对此,美国政治哲学家拉莫尔(Charles Larmore)指出,中立性原则不能被理解为一个抽离道德规范意义的纯粹程序性概念。为论证这一观点,他区分了两种不同类型的道德原则:一类是我们相信可以正当地强迫人们服从的;另一类则是我们不认为可以正当地强制贯彻的,不管我们对于违背它们的人有多么的不赞成,甚至感到义愤填膺。只有第一类具有政治原则的地位。因为我们说一种联合是政治的,恰恰是就这种联合依赖于武力的正当使用来保证对它的统治的服从而言的。在拉莫尔看来,政治自由主义的中立性原则并非意味着对个体善的观念不置可否或者毫无干涉,而是“必定鼓励他们从包含在这两种规范中的公平的观点批判地反思这些承诺”。[32]也就是说,自由主义理论所秉持的国家中立性原则不能是广泛的国家中立性原则,而是一种狭义的国家中立性原则。国家并非对于个人的善观念毫无干涉,而是需要通过合理合法的程序,不能随意干涉。

在澄清自由主义国家中立性原则的同时,我们需要确认国家自主性。因为自由主义理论秉持国家中立性原则的目的在于防止国家权力对公民自由的侵蚀,而国家自主性的确证有助于该目的的实现。

回归国家学派代表性人物斯考切波(Theda Skocpol)在《找回国家——当前研究的战略分析》一文中,对多元主义、结构功能主义、新马克思主义等国家观忽视国家自主性的社会中心论予以批判,提出要将国家作为重要变量引入有关社会变革、经济政策等研究中,考察国家作为行为主体和制度结构在其中的作用。正如斯考切波所言,“只有国家确实能够提出这种独立目标时,才有必要将国家看作一个重要的行为主体”[33]。无论是多元主义、结构功能主义还是新马克思主义,②都持一种工具主义国家观。国家或者是利益集团斗争的平台,或者是实现社会功能的结构,或者是阶级统治的工具,断然否认国家将自身偏好上升为权威行动的可能性。对此,诺德林格(Eric Nordlinger)认为,被选举和任命的官员掌握着资源,民主国家始终无意或不能将它的偏好变为公共政策,这极不合常理。他根据国家偏好与社会偏好的一致与分歧建立国家自主性解释的类型学,确证了国家自主性的普遍存在。[34]

国家自主性对于公民教育的启示意义在于,从国家而非统治集团的立场思考国家为什么、在什么时候以及如何提出实施公民教育的政策主张。国家建构、公民身份、公民教育之间的内在逻辑关系表明,国家对于社会整合以及塑造政治正当性的需求是国家实施公民教育的根本原因。从国家自主性的角度而言,国家对于社会整合以及塑造政治正当性的需求奠定了国家实施公民教育的正当性基础。基于国家建构的视野,不同国家都面临相似的本质困境:如何保持国家凝聚力和国家正当性。国家建构不仅要增强国家能力,也必须对国家权力予以正当化,因而需要通过公民教育促进社会整合,塑造政治正当性。以深受自由主义传统影响的英国为例,当我们对英国公民教育的发展历程进行历时性的动态考察,我们会发现,自由主义传统只是其公民教育的底色,在不同的历史时期,其公民教育的主要任务和议题也会发生变化。[35]此外,近年来,欧盟针对青少年政治冷漠以及全球移民问题而提出的“积极公民教育”也说明了这一问题。

四、教育自主性的确认及公民教育与国家建构的互动

既然国家实施公民教育的正当性基础源于公民教育与国家建构的内在逻辑关系,国家需要开展公民教育以塑造政治正当性,推进国家建构的进程。那么,如何才能破解“杜威问题”,防止国家在实施公民教育的过程中侵犯公民自由呢?对于杜威难题的解答,一方面,我们需要肯认国家实施公民教育的正当性;另一方面,我们需要提出并确证教育自主性,在此基础上形成公民教育与国家建构的互动关系。原因在于,如果教育具有自主性,那么,教育系统就不再是一个简单再生产统治阶级意识形态和价值观的场域,而是具有更丰富、复杂博弈和斗争的场域。

教育自主性最初源自葛兰西(Antonio Gramsci)的文化霸权理论。葛兰西发展了马克思的国家观,进而形成其文化霸权理论。他指出,国家是统治阶级宣扬和维护统治、借以获得被统治者认可的所有复杂的实践及理论活动的总和。葛兰西认为,霸权不仅是政治上的统治,更是智识和道德的领导权。[36]在对国家与霸权概念重构的基础上,葛兰西借助军事术语区分了两种争取国家权力的策略:运动战(war of manoeuvre)和阵地战(war of position)。运动战即对国家机器进行直接的攻击;而阵地战则是在市民社会中对统治阶级的意识形态霸权进行长期的斗争。因而,葛兰西首先指明了教育作为意识形态斗争场域的价值所在:对于教育的控制不仅是统治阶级保持意识形态霸权的主要手段,也是被统治者挑战国家霸权的有效武器。在此基础上,他进一步提出,为获得阵地战的胜利,争取文化霸权,无产阶级需要培养“有机知识分子”,并且同化和转化传统知识分子。

部分批判教育学者就是从葛兰西的文化霸权理论中认识到了教育自主性,提出社会力量应该充分利用教育的自主性,与国家争夺教育机制的话语权与控制权,从而避免国家权力对公民自由的随意干预。保罗·弗莱雷(Paulo Freire)将教师定位为“文化工作者”,认为教师需要“对被异化了的文化的认识,产生改造行动,导致一种从异化中解脱出来的文化”[37]。吉鲁(Henry Giroux)认为,教师不应在国家意识形态的霸权下成为“观念和政治的文盲”(conceptual and political illiteracy),而是要成为“转化知识分子”。他进而提出,“转化性知识分子需要发展出一套话语,把批判性的语言与可能性的语言统一起来,这样,社会教育者就会认识到他们可以做出改变”。在作为转化知识分子的教师的引导下,学生从“知识人”转化为“批判的公民”,并且“使他们能够批判性地观察社会,在必要的时候改变社会”。[38]

部分批判教育学者关于教育与国家关系的研究提出了教育的自主性问题,但并未系统确证这一可能性。而英国新教育社会学者伯恩斯坦(Basil Bernstein)的“教育机制”(pedagosic device)概念则细致揭示了教育的自主性何以可能。

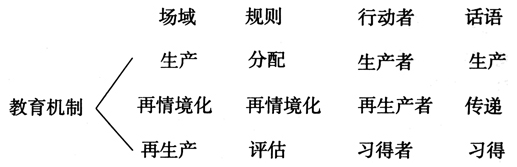

伯恩斯坦指出,教育机制是文化生产、再生产及转化的条件。[39]教育机制包括两个层面:一是教育机制的“基本内在构成”;二是“基本内在构成”如何受到“社会支配原则”的影响(即教育机制的实现历程)。教育机制的“基本内在构成”由分配规则、再情境化规则和评估规则构成。分配规则借由分配不同知识形式来分配不同的意识形式,主要是调控权力、社会团体、意识形式和实践之间的相互关系,对应于生产场域;再情境化规则是调控特定教育话语的形塑,包括官方再情境化和教育再情境化(官方再情境化是指由国家及其所选择的行动者和部门创造和支配的再情境化,教育再情境化是指包括学校和学院的教师、教育相关学系、专门期刊、私人研究机构等构成的再情境化),对应于再情境化场域;评估规则是指评估学生对根据分配及再情境化规则要求的教育内容的习得程度,对应于再生产场域。[40]教育机制的“基本内在构成”的三个规则相互关联,再情境化规则源于分配规则,而评估规则源于再情境化规则。

图1 场域、规则、行动者与话语的对应关系

由此,不同的场域、规则和行动者共同构成了教育机制。不同的行动者因其各自立场、意识形态的差异,在不同的场域,以不同的规则相互竞争,以使其价值反映在国家教育政策与实践之中。在教育机制的实现过程中,权力被转化为象征性控制,而象征性控制则维持既有的权力结构。“一个社会如何选择、分类、分配、传递和评价其认为可以公开的教育知识,反映了权力的分配以及社会控制的原则。”[41]

伯恩斯坦认为,“再情境化场域有一个重要的功能,即在于创造教育的基本自主性。我们可以区分出一个由国家及其所选择的行动者和部门创造和支配的官方再情境化场域,以及一个教育再情境化场域。后者包括学校和学院的教师、教育相关学系、专门期刊、私人研究机构。如果教育再情境化场域能够独立于官方再情境化场域之外,而对于教育论述有影响,那么,教育论述及其实践就拥有某些自主性与竞争存在。”[42]教育机制为我们提供了一套理解国家建构如何影响公民教育的概念工具,同时也明确表明了教育再情境化所提供的教育自主性的空间。

国家和社会力量对国家的正当性基础会产生不同的理解,对于公民教育的价值取向也会有不同的选择。因而,国家和各种社会力量作为不同的行动者,会积极争夺在教育机制中的话语权以至控制权,通过对公民教育价值的分配、再情境化和评估规则的掌控,实现各自的目标。其中,教育的自主性体现最为充分的环节是教育再情境化。在教育再情境化过程中,社会将根据其对于国家正当性的理解以及对于公民教育的理解,重新阐释教科书所表达的内涵,透过师资培训等传递不同于官方话语的价值观念。对此,晚清政府兴学而最终引发的非预期后果充分说明了这一点。也正是由于教育的自主性,晚清的“育才之举转为酿乱之阶”。[43]

这就意味着在再情境化场域中,国家无法垄断权力,社会力量因而可以通过教育再情境化影响官方再情境化,从而间接影响国家建构进程。首先,当教育再情境化力量较强,教育的自主性得到发挥时,产生的话语可以挑战官方教育话语。其次,由于不同行动者在再情境化场域中争夺话语权,因而,无论在官方再情境化还是在教育再情境化过程中,都潜在地存在冲突、抵制和惰性。

在确证教育的自主性和国家的自主性之后,我们可以进一步讨论公民教育与国家建构的互动。对于公民教育与国家建构的互动,我们可以分为两个层次进行考察:首先是宏观层面,随着现代国家建构的进程,国家性质、社会性质以及国家与社会关系随之变化。国家建构对于社会整合以及正当性的需求促使公民教育的兴起、发展与变迁。国家借助国家权力,通过教育机制掌控公民教育的发展。公民教育则通过公民身份地位、公民身份情感和公民身份实践等环节及其相互作用间接地影响国家建构进程。其次是微观层面,在公民教育与国家建构互动的每一个环节,国家与社会都在进行着不断的沟通与博弈,正是这些反复的沟通与博弈构成并丰富着公民教育与国家建构互动的完整图景。

在公民教育与国家建构良性互动的图景中,一方面,公民教育将推动社会整合,塑造国家的政治正当性,从而促进国家建构;另一方面,国家通过掌控教育机制为公民教育设定目标与内容,并为公民教育的实施提供条件。如果公民教育与国家建构可以实现良性互动,那么,公民教育领域的杜威难题就可以得到破解。

综上所述,自由主义作为现代公民身份理论的主导范式,在限制国家权力、保障公民自由方面显示出其突出的优势。对于中国而言,我们需要汲取自由主义范式公民教育的积极因素,教育公民知晓并捍卫自己的权利,通过参与社会组织等方式推动社会公正。然而,对于自由主义范式公民教育本身存在的局限性,我们也需要正视并予以调解。

中立性原则是自由主义理论的重要构成部分。中立性原则提出的缘由在于其对于公私领域的界分,从而将现代社会个体的多元差异置于私人领域,国家对于个体关于善观念的合理分歧保持中立。自由主义秉持国家中立性原则的目的在于捍卫自我决定对于个体的价值,避免国家将某一特定的善观念强加于个体,防止国家权力对公民权利的侵蚀。然而,由于忽视或否认国家自主性,从而使得自由主义在反对国家实施公民教育议题上与部分批判教育学者达成了共识。问题在于,任何国家要塑造政治正当性、实现社会整合都必须诉诸不同形式的公民教育。公民教育与国家建构的特殊关系奠定了国家实施公民教育的正当性基础。基于此,自由主义需要澄清中立性原则的内涵,并确认国家自主性和教育自主性,从而使其走出在国家实施公民教育议题上的困境,实现公民教育与国家建构的良性互动。此外,国家自主性的确证,使得自由主义能够接纳差异公民身份以解决群体的多元差异,通过国家合理干预,实现社会正义,能够在保障个人自主与道德平等的前提下倡导价值共识、公民责任、公民美德与爱国主义,从而成为破解自由主义范式公民教育诸多局限的关键之所在。

注 释:

①休谟最早对此提出批判。参见:休谟.论原始契约[M]//休谟政治论文选.张若衡,译.北京:商务印书馆,1993:118-136.

②需要指出的是新马克思主义者如普兰查斯等人承认并论证了国家的相对自主性,但由于未明确将国家视为独立的行为主体,仍陷于社会中心论的窠臼。参见:普兰查斯.资本主义国家:答米利班特和兰克鲁[M]//徐崇温,译.“西方马克思主义”论丛.重庆:重庆出版社,1989:447.

参考文献:

[1]德里克·希特.何谓公民身份[M].郭忠华,译.长春:吉林出版集团有限责任公司,2007:1.

[2][30]T.H.马歇尔,安东尼·吉登斯,等.公民身份与社会阶级[M].南京:江苏人民出版社,2008:193-381,21.

[3]Young,Iris Marion.Justice and the Politics of Difference[M].Princeton University Press,1990:163-183.

[4][17]伯林.自由论[M].胡传胜,译.南京:译林出版社,2003:3-61,236.

[5]冯建军.公民的当代境遇与公民教育的路向选择[J].探索与争鸣,2012,(11):44-49.

[6]谭安奎.自主性与公民美德——自由主义如何回应共和主义的挑战?[J].政治思想史,2010,(4):123-149.

[7][12]金里卡.当代政治哲学[M].刘莘,译.上海:上海译文出版社,2011:10,231.

[8][9]罗尔斯.正义论[M].何怀宏,译.北京:中国社会科学出版社,1988:19-24,113-135.

[10][14]Larmore,Charles.The Morals of Modernity[M].Cambridge University Press,1996:125.

[11]John Rawls.The Priority of Right and Ideas of the Good[J].Philosophy & Public Affairs,1988,17(14):263.

[13]Bruce.Ackerman Social Justice and Liberal State[M].New Haven,Conn:Yale University Press,1980:10.

[15]Steven Wall & George Klosko(ed).Perfectionism and Neutrality:Essay in Liberal Theory[M].Maryland:Rowman & Littlefield Publisher,Inc.,2003:6.

[16]贡斯当.古代人的自由与现代人的自由[M].阎克文,刘满贵,译.上海:上海人民出版社,2005:31-52.

[18][33]彼得·埃文斯,迪特里希·鲁施迈耶,西达·斯考克波.找回国家——当前研究的战略分析[M].方力维,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2009:10.

[19]Martin Carnoy.Rethinking the Comparative and the International[J].Comparative Education Review,2006,(4):555-557.

[20]Martin Carnoy & Henry Levin,M..Schooling and Work in the Democratic State[M].Stanford University Press,1985:26.

[21]安迪·格林.教育与国家形成:英法美教育体系起源之比较[M].王春华,等,译.北京:教育科学出版社,2004:154.

[22]约翰·杜威.民主主义与教育[M].王承绪,译.北京:人民教育出版社,2001:108.

[23]刘争先.有效性与正当性:作为国家课程的公民科[J].外国教育研究,2015,(1):80-88.

[24]香港课程发展议会.德育及国民教育科课程指引(咨询稿)[R].香港特别行政区教育局,2011:2.

[25]Brighouse,Harry.Civie Education and Liberal Legitimacy[J].Ethics,1998,(4):719-745.

[26]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995:274.

[27]阿普尔.批判教育学中的政治、理论与现实(上)[J].比较教育研究,2007,(9):1-8.

[28]Pring,R..Political Education:Relevance of the Humanities[J].Oxford Review of Education,1999,(1/2):71-87.

[29]蒂利.强制、资本和欧洲国家(公元990-1992年)[M].魏洪钟,译.上海:上海人民出版社,2012:138-146.

[31]Meyer,J.W.,Ramirez,F.O.& Soysal,Y.N..World Expansion of Mass Education,1870-1980[J].Sociology of Education,1992,(2):128-149.

[32]拉莫尔.现代性的教训[M].刘擎,应奇,译.北京:东方出版社,2010:147,150.

[34]Nordlinger,Eric.On the Autonomy of the Democratic State[M].Harvard University Press,1982:1-38.

[35]赵明玉.现代化进程中的英国公民教育研究[D].长春:东北师范大学,2008:137.

[36]葛兰西.狱中札记[M].曹雷雨,等,译.北京:中国社会科学出版社,2000:200,38.

[37]弗莱雷.被压迫者教育学[M].顾建新,等,译.上海:华东师范大学出版社,2001:113-114.

[38]亨利·吉鲁.教师作为知识分子——迈向批判教育学[M].朱红文,译.北京:教育科学出版社,2008:6,19,154.

[39][42]Bernstein,Basil.Class,Codes and Control V4.The Structuring of Pedagogic Discourse[M].London:Routledge,2003:156,191-193.

[40]Bernstein,Basil.Pedagogy,Symbolic Control,and Identity:Theory,Research,Critique[M].London:Taylor & Francis,1996:42-50.

[41]Bernstein,Basil.Class,Codes and Control V3.Towards a Theory of Educational Transmissions[M].London:Routledge,1975:77.