原题:基于功能—结构分析的教科书通用评价框架建构

作者简介:侯前伟,张增田,首都师范大学 教育学院,北京 100048 侯前伟(1983- ),女,吉林人,首都师范大学教育学院博士研究生,主要从事课程与教学论研究,E-mail:houqianwei@sina.com;张增田(1969- ),男,河南人,首都师范大学教育学院教授,主要从事课程与教学论研究。

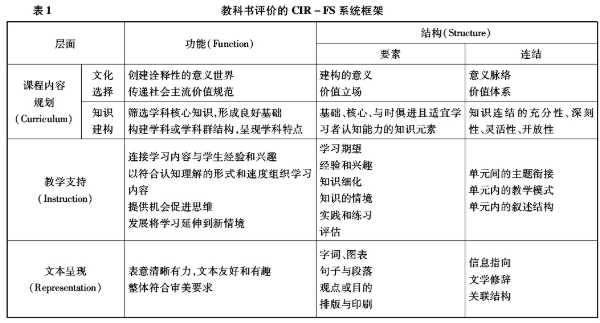

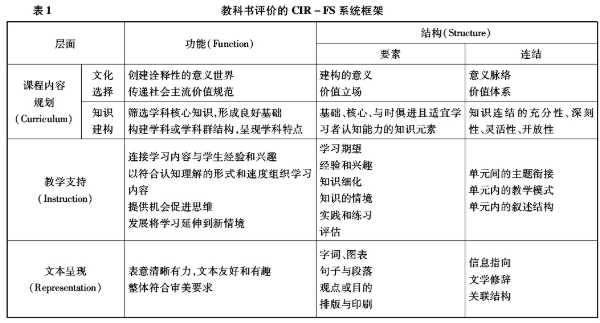

内容提要:在教科书评价研究中,评价框架的逻辑周延性是重要的挑战。单纯从功能或者结构的视角来建立评价框架都存在着各自的问题,而将两者紧密关联的功能一结构视角则有助于连接评价主客体、提高评价的稳定性和实践性。在一个教科书设计研究的二维框架基础上,根据教科书设计的核心问题和编制历程,建立了新的包含教科书“课程内容规划—教学支持—文本呈现”三层面的“功能—结构”分析的教科书通用评价框架(CIR-FS)。整个框架是从功能分析关联到结构性的“要素”与“连结”分析,从而形成对教科书功能和结构的紧密性表达。CIR-FS框架在与国内外几种代表性同类框架的比较中,展现出了更优的稳定性和开放性,为进一步发展教科书评价标准系统提供了重要的基础。

关 键 词:功能—结构分析 教科书评价 教科书分析 通用理论模型 CIR-FSmodel CIR-FS

标题注释:本文系国家社会科学基金教育学一般课题“教科书评价的理论与实践”(课题批准号:BHA150085)的阶段性研究成果。

中图分类号:G423.04 文献标识码:A 文章编号:1673-1298(2018)05-0037-10

DOI:10.14082/j.cnki.1673-1298.2018.05.005

教科书是课程内容的核心载体,在学习场景中发挥重要作用,其质量可以很大程度上反映学校教育课程供给的品质。提高教科书的质量,可以对教育品质的提升作出重要贡献。[1]当前我国正处在由“三维目标”向“关键能力”转变的教育改革升级过程中,教科书建设也进入新的历史时期,必然要求更高水准的教科书研究为此提供依据和支撑,教科书评价研究就是其中的重要一环。[2]

在教科书评价研究领域中,教科书评价标准建构,衔接了教科书评价的基础理论与实践应用,可视为评价领域的“中层理论”,需要完成“归置协调”和“吸纳整合”的功能,即将教科书的质量特征进行分门别类以形成逻辑自洽的基本框架结构,以及对教科书评价和分析的成果进行充分吸纳,并形成能够承载对话沟通的整合平台。这两大功能的实现,需要教科书评价标准建构完成对教科书评价的模型化任务。

已有教科书评价标准的建构有两种基本类型。一种是建构针对具体学科或学段的教科书评价指标体系,具有评价工具开发的特点,往往更强调实用性和操作性,通常由学科教育专家所研制开发。[3]另一种则是建构学科、学段和国别通用的教科书评价标准系统,具有理论模型的特点,往往更强调其理论概括性,通常由课程理论专家和教育评价专家来开发。教科书评价研究领域的理论发展,离不开第二种教科书评价标准系统的建构研究。[4]

作为通用理论模型的教科书评价标准系统的建构,需要清晰而优化的评价视角,保证系统内部结构的逻辑周延和关系明确,又要能够吸纳和反映相关研究的最新成果。想在这条路径上开发教科书评价标准系统,那么首先需要建立一个有很好稳定性和开放性的评价框架。

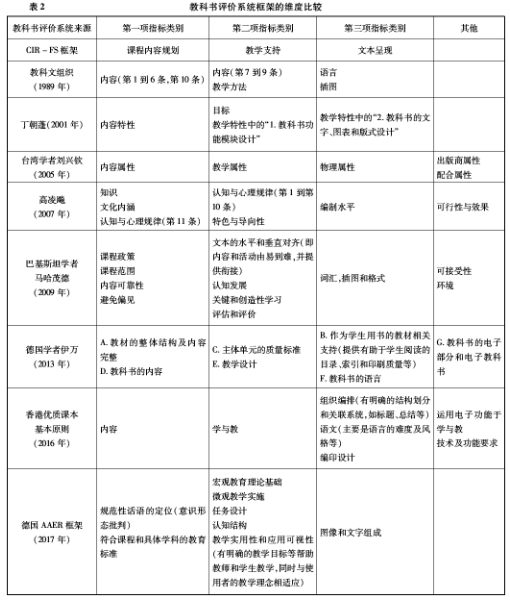

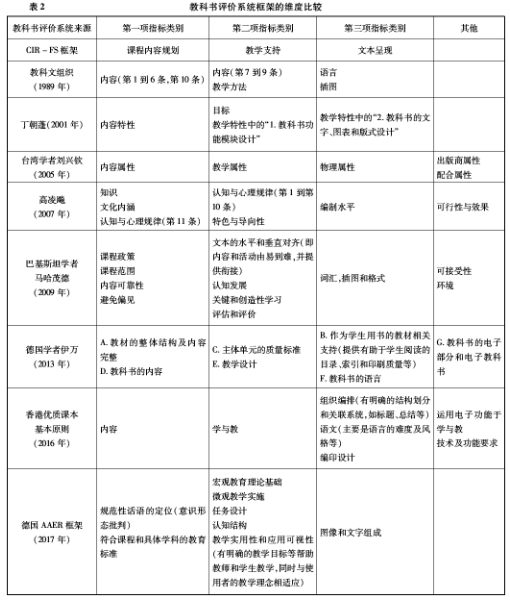

国内外几种具有代表性的可视为通用理论模型的教科书评价标准框架,其基本结构也各有不同。例如,联合国教科文组织提出的评价标准,包括内容、教学方法、语言和插图四个维度。[5]丁朝蓬提出的评价指标体系,包括目标、内容特性和教学特性三个维度。[6]台湾地区学者刘兴钦提出的评鉴规准,包括出版商属性、物理属性、内容与组织属性、教学属性、配合属性五个大的方面。[7]高凌飚提出的评价标准,包括知识、思想文化内涵、心理发展规律、编写制作水平、可行性、特色与导向性六个维度。[8]巴基斯坦马哈茂德(Mahmood)提出的评价标准,包括课程政策、课程范围、内容可靠性、词汇插图和格式、文本的水平和垂直对齐、认知发展、关键和创造性学习、评估和评价、可接受性、环境、避免偏见共11个维度。[9]德国伊万(Ivan)提出的评价标准包括整体结构及内容完整性、作为学生用书的教科书、主题单元、内容、教学设计、语言、教科书的电子成分和电子教科书共七个维度。[10]73-169香港优质课本基本原则包括内容、教与学、组织编排、语文、编印设计、运用电子功能于学与教、技术及功能要求(只适用于电子课本)七个维度。[1]德国AAER评估框架包括规范性话语的定位、宏观教育理论基础、微观教学实施、任务设计、认知结构、图像和文字组成、符合课程和具体学科的教育标准、教学实用性和应用可视性共八个维度。[12]就目前已有的成果来看,我国大陆地区相关研究有必要与时俱进,借鉴和吸收国际最新成果,发展出适合我国教育改革需要的教科书通用评价框架。

因此,本文基于比较分析,提出了教科书评价的功能结构视角,以此审视了教科书评价框架的改进需求,进而构建了包含“课程内容规划—教学支持文本呈现”三层面的“功能—结构”分析的教科书通用评价框架(CIR-FS),并通过与国内外几种代表性评价框架的对比来检视了CIR-FS的性能特征和价值意义。

一、教科书三层面功能—结构评价框架CIR-FS的建构

本研究以钱布利斯和卡尔菲的教科书设计二维框架形式为重要基础,针对教科书的实际发生历程,以功能和结构先区分后关联的思路,建构一个新的教科书评价框架。

(一)课程内容规划—教学支持—文本呈现三层面的功能

教科书编制过程包含了教科书从无到有的整个历程,具有天然的周延性,其自然形成的编制阶段能够较好的展现教科书的内在结构和功能。以美国2061项目为例,在2061项目的实施过程中,最初是由学科专家编制具有课程目标功能的《面向全体美国人的科学》[13],然后是大量专家型教师根据这一目标进行知识的排序,并形成具体知识点的关联,从而出版具有课程标准功能的《科学素养的基准》及其图谱式的呈现《科学素养的导航图》[14],接下来由出版社或教师自行选材进行教科书编写,形成文本。这个过程较为完整地代表了教科书编制的整个流程,可以归纳为课程内容规划、教学支持设计、文本呈现三个基本阶段。这三个阶段在各国教科书编制过程中都能找到相对应的过程,具有很好的普遍性。同时,这三个阶段也自然地与教科书编制的相关人员形成了对应关系,从而在一定程度上明确了评价结果所需反馈的责任人。

教科书具有传递文化知识和教学支持两大重要功能,这在以往的教科书评价研究中得到了广泛的认同,这两方面也往往成为教科书评价框架当中的主要维度。而另一方面,将课程与教学的资源通过文本的形式呈现出来,实际上体现了教科书的文本特征,是教科书区别于其他课程资源或载体的最重要属性。这一属性特征虽然并非课程与教学论视角下的关键内容,却应该成为教科书研究的核心关注点之一。以往,文本性主要属于语言学研究领域的内容。最近20年,文本性作为教科书的重要特征,开始被教育学领域的研究者关注。[15]而针对教科书文本难度、复杂性和适读性的分析已经成为一个重要的研究热点,有大量的研究涌现,同时也被部分教科书评价研究者吸纳,成为评价维度的一部分。[16]

由此,本研究将教科书评价的纵向维度设置为课程内容规划、教学支持和文本呈现这三个层面。

课程内容规划,是指教科书根据课程标准或课程目标,选择和组织向学生传递的文化和知识。在教科书设计过程中主要由学科专家、课程专家和教育主管人员来完成。课程内容规划层面最集中地体现了学科、社会与儿童三大取向之间的权衡。

本研究将课程内容规划层面又细分为“文化选择”和“知识建构”两个亚层。这种设计的依据主要来源于布鲁纳对人类认识世界所产生的“诠释”(interpretation)与“说明”(explanation)两种性质内容的划分。[17]

布鲁纳强调了人类理解世界的两种互不兼容的方式。一种是通过逻辑和经验得出有关因果关系的陈述,其成果更适宜采用逻辑—数学的科学框架。例如,皮亚杰创造出了调查的方法,以及分析儿童如何解释和证明其观点的理论方法,但是他的理论忽视了情境、动力转化、文化背景和文化多样性。而另一种是通过对相关事件的诠释性重建来获得意义,其目标不在于证明或核实,而是要构建一个有意义的叙述或故事。例如,维果茨基所关注的是了解人们如何诠释和理解事物,这就需要考虑到他们的文化和语言背景以及他们所处的“小范围”的特定交流环境,以及“大范围”的文化体系模式。因此,维果茨基的重点放在了情境中的意义和意义创造,从而产生了文化历史方法。布鲁纳认为这两种方法分别逐渐发展至成熟,甚至可能会达到一种互不兼容各自独立的阶段。[18]需要注意的是,尽管“文化”一词本身具有复杂而宽泛的内涵与外延,但在布鲁纳的语境里,“文化”作为一种认知方式的成果,它所具有的“诠释性”特征以及以叙事为主的内容,使其能够与作为另一种认知方式的成果,具有“说明性”特征的“知识”相区别开来。由于人类认识世界的两种方式彼此不可通约,作为代表两种认识方式对象的“文化”内容与“知识”内容就天然地具有了彼此独立的关系。

因此,本研究将教科书中的课程内容规划分为两个亚层:一个是“文化选择”亚层,是由具有超越性意义建构的人文艺术作品及各学科知识中具有价值导向作用的诠释性叙事或社会性话语所构成,需要完成创建诠释性的意义世界和传递社会主流价值规范等功能。另一个是“知识建构”亚层,以学科知识为主要组成部分,需要完成筛选学科核心知识以形成良好基础和反映学科结构特点等功能。这种两个亚层的设置方式,既可以反映和包容以知识性和工具性为主的自然科学等学科内容,也可以反映和包容以人文性和社会性为主的人文社会学科内容。此外,“文化选择”层面的存在,使得教科书在反映中国本土文化内容方面的质量得以纳入评价视角,为中国本土文化资源能够进入教科书并且发挥自身的重要价值,提供了重要的评价导向。

教学支持,是指教科书根据课程标准或课程目标,运用课程内容规划所提供的资源,连接学习内容与学生已有经验和兴趣,以符合认知理解的形式和速度来组织学习内容,提供机会促进思维发展,让学生有适当机会将所学延伸到新情境等。这些内容在教科书设计过程中主要由教学专家与研究型教师来共同完成。这个层面主要承载教科书的教学设计和支持功能,反映和解决的是师生教学需要的问题。

文本呈现,是指教科书通过语言文字、图表、排版等方式将前两个层面的思想和成果呈现出来,为使用者提供友好、有趣、容易理解和符合审美要求的“用户界面”。教科书文本呈现的语言特点、图文结构以及排版风格等会直接影响使用者的阅读体验,并关系到学习效果。[19]这些内容在教科书设计过程中主要由语言专家、阅读研究专家、编辑与相关设计师等来完成。这个层面主要承载教科书的适读性和审美功能,从而满足师生阅读的需要。

这三个层面既相对独立,又有着紧密的联系和递进顺序。课程内容规划可视为教科书的筋骨,在教科书编写的最初,就需要对课程内容的要素和基本结构进行明确,从而形成稳固而有力的课程支撑。教学支持可视为教科书的血肉,它围绕课程内容规划,形成饱满而灵活的教学活动设计,完成从课程目标到教学过程的转化。文本呈现可视为教科书的皮肤,在教科书设计的最后阶段,它通过对文字和图表的优化组织,将教科书以具象的图文形式展现出来,形成友善而美好的阅读界面。在尺度上,三个层面分别呈现出跨分册、跨章节与跨词句的特点,进一步锁定了其结构针对性的不同。

(二)三层面的“要素—连结”结构

确定了教科书的功能由三个层面共同承载之后,接下来需要对关联并实现功能的结构进行分析。教科书的三个层面都可以视为由相应“要素”和“连结”所构成的有机结构体组成。因此,在教科书评价研究中,对教科书三层面的功能评价就可以延展为对组成教科书三层面的“要素”和“连结”的结构评价,从而加强评价系统的针对性和深入性。

文化选择亚层应该包含两种类别的文化内容。一种是体现“人类文明中具有超越时代特性”的共享意义,往往由人文艺术学科的经典作品所承载,因此相关评价应该重点考察教科书中所选作品的质量与品质。另一种则是体现“具有时代特性的社会主流价值规范”,这种价值导向会在所有学科的叙述中或显或隐地表达出来,需要采用社会学和文化学视角的文本分析,来考察教科书是否避免了偏见与歧视,并有效引导了社会核心价值。因此,文化选择亚层的要素可以归纳为建构的意义和价值立场,其连结主要是意义脉络和价值体系的形式。

知识建构亚层,主要由学科知识点及其相关的分层与连结构成,重点考察的问题包括:是否合理地调解了学科结构与儿童认知发展的矛盾,以及是否能够满足未来社会生存和公共生活的需要等。因此,知识建构亚层的要素可以归纳为知识的基础性、核心性、前沿性、学习者适宜性等,其连结主要是知识连结的充分性、深刻性、灵活性和开放性等。

教学支持层面,主要是基于课程内容的选择,将知识进行细化丰富,采取合适的节奏和组织设计,使之与学生已有经验和兴趣充分连接,并通过反思和练习等,帮助学生将所学内容拓展应用于新情境。所以,教学支持层面的要素可以归纳为学习期望、对学习者已有经验和兴趣的体现、丰富细化的知识阐述、知识的情境、实践和练习、评估等。这些要素的连结表现为单元间的主题衔接、单元内的教学模式和叙述结构等。单元间的主题衔接是暗含逻辑关系还是围绕学习者的经验发展,会受不同学科性质的影响而有所不同。单元内的教学模式,也会因为不同学科主要依据的教学理论的差别而显现出不同。此外,各学科在进行解释、说明或论证的过程中需要传递的知识类型各不相同,因此单元内的叙述结构也会有所差异。

文本呈现层面主要是为读者提供舒适的阅读体验和良好的审美感受,这主要是通过语言文字图表等构成的表意部分和各种插图及其他排版要素构成的视觉呈现部分来完成。两个部分具有的功能并不相同,结构也不一致,因此应该分别进行评测。语言表意部分的评价主要依靠文本分析,而视觉呈现系统主要根据编辑规范要求和美学标准进行核准。因此,文本呈现层面的要素可以归纳为字词、图表、句子与段落、观点或目的、排版与印刷,其连结包括信息指向、文学修辞、关联结构等。

使用“要素—连结”这一思路对每个层面的结构进行分析归置之后,整个框架的逻辑会呈现出比以往思路更好的协调一致性。所有标准都是从功能分析到结构分析,进而细化到结构性的“要素”与“连结”。经过垂直方向三层面和水平方向二因素的两轮拆解之后,形成了对教科书功能和结构的一种更加紧密性的表达。更进一步的分析,则需要必要的学科条件和评价目标作为限定因素才能够进行。

至此,本研究建立了一个基于功能—结构分析的教科书通用评价框架。该框架将教科书按照设计流程分为课程内容规划、教学支持、文本呈现三大层面,其中课程内容规划包括文化选择与知识建构两个亚层。然后可以根据这三大层面的功能和结构来评价教科书的质量,其中结构又分为要素和连结两部分。由于课程内容规划(Curriculum)、教学支持(Instruction)、文本呈现(Representation)三个层面与功能(Function)、结构(Structure)代表了这个评价框架的根本特征,因此本文用这五个单词的英文首字母的组合CIR-FS来命名此评价框架。(见表1)

二、CIR-FS框架的性能特征

作为通用理论模型的教科书评价框架,尚不能直接通过实践评价的方式来检验其质量,常见且重要的评估检验方法包括与已有方案相对照来评估其结构的可靠性,以及考察其对现实问题的应变潜力等。CIR-FS框架所追求的稳定性和开放性等需要检视,以确认其是否相对以往框架有所提升。

(一)稳定性和包容性

以往教科书评价框架受人诟病的一大原因就是其评价维度的稳定性过于薄弱,导致难以达成共识。一个好的评价体系应该能够保证基本维度的稳定,同时,又能够保障对教科书的主导功能和结构特征进行有效覆盖。CIR-FS框架是基于教科书设计与编制流程中,自然形成的三个阶段进行划分,只要教科书设计的基本流程不发生变化,这一结构就无需进行变动,因此能够保障评价的周延性和稳定性。

将CIR-FS框架与前文提到的国内外八个代表性通用评价框架对比能够发现,以往框架中的指标,大多都可以在CIR-FS框架中得到很好的归置协调,甚至原本在不同维度下的指标条目在CIR-FS框架中也可更合理地归置于相应层面。(见表2)

其他评价框架中有一些指标无法顺利地纳入到CIR-FS框架中,主要存在如下原因。

1.一些条目可不视为“评价指标”。如台湾学者刘兴钦提出的“出版商属性”(主要是针对作者和出版社的情况、教科书发行价格及后续服务的规定),实际上是对教科书的基本状况的一种了解,并不能直接形成评价结果。

2.一些指标指向特定人群或环境。如高凌飚提出的“可行性与效果维度”,马哈茂德提出的“可接受性”(作者的水平、书的价格等可以被当地学生接受,并耐用)和“环境”维度,都是强调教科书与特定教学环境的匹配。而CIR-FS框架是基于教科书基本功能和结构的通用评价框架,并不直接针对特定群体的需要进行分析。

3.一些指标指向配套材料,而不是教科书本身。如刘兴钦提出的“配合属性”,主要指教科书与教师及其他材料的配合。已有研究表明,教师在选用教科书的时候,非常容易受到辅助材料的丰富程度影响,但实际上,这往往对教学的帮助并不大,评价的重点应该是对教科书本身进行质量分析。[20]

4.指标针对电子教科书或者教科书中的电子部分。如香港优质课本基本原则中的“运用电子功能于学与教”和“技术及功能要求”,以及德国伊万所提标准中的“教科书的电子部分和电子教科书”。教科书中的电子部分可看作一种配套材料,同上一点所述,其对教学的影响有限。而电子教科书受到呈现形式和使用方式的影响,与纸质版教科书具有不同的特点。本研究主要针对纸质版教科书进行评价,故指标中并未涵盖相关内容。

综合以上分析,可以认为CIR-FS框架的稳定性和包容性都得到了较好的检视。

(二)开放性和灵活性

好的评价框架应该能够将系统与外部进行交互影响的过程表述清楚,这也是寻求结构优化的根本目的。CIR-FS框架反映了教科书的设计流程和产生过程,因此所有同教科书编制相关的群体在其中都能找到合适的位置来表达自己的需要和观点。从教科书出版到使用的各个环节,针对不同主体,CIR-FS框架可以做出非常灵活的调整,接纳各种不同的需要和要求。

例如,针对教科书的开发环节,出版社往往需要对CIR-FS框架的三个层面都进行测评,而且要特别注意为保障质量底线而设计“避免错误”型指标,例如“知识点不能出现错误的描述”,“文化选择部分不能有破坏学习者意义建构的问题作品”等。针对审批环节,在大部分采用审批制的国家中,政府对教科书的审查往往重点关注意识形态和价值取向方面的问题。那么可以直接将第一个层面中有关社会价值的部分单独提出来,作为评价的主要指标。在教科书选用环节,由于教师对于教科书的依赖是源自于对其教学支持的需要,所以评价可以将CIR-FS框架中的教学支持层面作为重要的测评角度,并且增加一些特殊的评价指标,例如根据地域的需要,对其中反映城市或乡村生活的内容比重进行评估;根据使用对象的能力需要,对教科书中知识建构部分的难度、广度进行重点评估等。这些特殊的需要可以凭借对价值主体的需要分析,直接增加相关的指标到不同层面即可。随着时代的发展、新课程标准的出台,原有教科书可能无法满足新课程标准的要求,需要废止。针对这种情况,可以在测评中将前两个层面的指标基于新课程标准的要求进行更新调整,用以测评旧版教科书,从而将旧版教科书不满足新课程标准要求的问题呈现出来,明确废止的依据。

通过以上分析,CIR-FS框架展现了较好的开放性和灵活性,确保了该框架具有发展为更加具体的评价指标系统的潜力。

三、CIR-FS框架的价值和前景

CIR-FS框架是基于功能和结构关联分析的包含教科书课程内容规划—教学支持—文本呈现三层面的通用评价框架,其主要作用在于建立一个可以充分反映教科书功能属性和结构特征的中层理论平台,从而使得教科书分析、教科书评价的大量基础理论研究和实践研究的成果,可以汇聚到这个平台上来,进而实现教科书评价知识的集中积累,为形成更精细的教科书评价系统打下良好的基础。

受钱布利斯和卡尔菲基于教科书设计提出的二维框架的启发,CIR-FS框架通过演绎路径,根据教科书设计的核心问题和编制历程,构建了三个层面的内涵和关系,并采用功能—结构视角,扩展了以要素和连结为表征的结构分析。这些改进使得CIR-FS框架在与其他几种代表性的通用理论框架比较过程中,展现出了更优的稳定性和开放性,可以针对教科书评价实践的不同环节进行有效调整和应对。CIR-FS框架中课程内容规划层面,将内容分为“文化选择”“知识建构”两个亚层,为中国本土文化资源能够进入教科书并且发挥自身的重要价值,提供了重要的评价导向。

未来的研究需要分别对CIR-FS框架的课程内容规划、教学支持、文本呈现三个层面的功能和结构评价标准进行细致性建构。研究应采用更加体现实践取向的归纳路径,梳理该层面的教科书典型质量问题,参考相关的教科书分析成果,选择更为适切的理论基础,进而形成各层面的具体评价指标。这些努力将使CIR-FS从框架发展为更为饱满精细的教科书评价标准系统,为我国的教科书评价标准的理论创新和实践应用发挥重要作用。

参考文献:

[1]OATES T.Why Textbooks Count:A Policy Paper[R].University of Cambridge Local Examination Syndicate,2014:4-9.

[2]曾天山.我国教材建设的实践历程和发展经验[J].课程·教材·教法,2017(12):17-23.

[3]MARSHALL J C, SAMRT J, HORTON R M.The Design and Validation of EQuIP: An Instrument to Assess Inquiry-based Instruction[J].International Journal of Science & Mathematics Education, 2010(2): 299-321.

[4]FEY C C,MATTHES E.Textbook Quality Criteria and Evaluation[M]//Fuchs E.,Bock A.The Palgrave Handbook of Textbook Studies.Palgrave Macmillan,New York,2018:157.

[5]SEGUIN R.The Elaboration of School Textbooks[M].Paris: UNESCO.New York: UNICEF, 1989: 51-60.

[6]丁朝蓬.教科书结构分析与内容质量评价[J].教育理论与实践,2001(8):61-64.

[7]刘兴钦.“国民”小学教科书选用评鉴规准之探讨[J].学校行政,2005(39):95-122.

[8]高凌飚.教材评价维度与标准[J].教育发展研究,2007(12):8-12.

[9]MAHMOOD K.Indicators for a Quality Textbook Evaluation Process in Pakistan[J].Journal of Research and Reflections in Education, 2009, 3(2): 158-176.

[10]IVAN I,PESIKAN A,ANTIC S.(Eds.) Textbook Quality:A Guide to Textbook Standards[M].V & R Unipress GmbH,2013.

[11]香港教育局课本委员会.优质课本基本原则(2016年6月修订)[EB/OL].http://www.edb.gov.hk/sc/curriculum-development/resource-support/textbook-info/GuidingPrinciples/index.html,2018-1-16/2018-5-20.

[12]FEY C C,MATTHES E.(Hrsg.) Das Augsburger Analyse-und Evaluationsraster für Bildungsmedien(AAER)[M].Bad Heilbrunn:Klinkhardt.2017:21-22.

[13]美国科学促进协会.面向全体美国人的科学[M].中国科学技术协会,译.北京:科学普及出版社,2001.

[14]美国科学促进协会.科学素养的基准[M].中国科学技术协会,译.北京:科学普及出版社,2001.

[15]MESMER H A, CUNNINGHAM J W, HIEBERT E H.Toward a Theoretical Model of Text Complexity for the Early Grades: Learning from the Past, Anticipating the Future[J].Reading Research Quarterly, 2012(3): 235-258.

[16]陈茹玲,蔡鑫廷,宋曜廷,等.文本适读性分级架构之建立[J].教育科学研究期刊,2015(1):1-32.

[17]程钢.从《教育过程》到《教育文化》——布鲁纳教育文化观述评[J].中国大学教学,2005(5):21-24.

[18]方明生,李筱雨.百年回望:布鲁纳对皮亚杰与维果茨基的评价——《赞颂分歧:皮亚杰与维果茨基》解读[J].全球教育展望,2014(10):11-20,37.

[19]GURUNG R A R, MARTIN R C.Predicting Textbook Reading: The Textbook Assessment and Usage Scale[J].Teaching of Psychology, 2011(1): 22-28.

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号