原标题:4—6岁儿童数感发展研究

作者简介:张树东,北京师范大学教育学部,E-mail:zsd@bnu.edu.cn;夏学楠,张文秀,北京师范大学教育学部(北京 100875)。

内容提要:本研究对229名来自中国不同地区的4-6岁幼儿园中班、大班儿童实施《学前儿童数感发展测验》,探究视听模块及类比数量模块等数感能力的发展。研究结果表明:4-6岁儿童数感能力随着年龄的增长而不断提高;4-6岁年龄段,类比数量模块能力显著高于视听模块能力。两个模块各个子能力在不同年龄段的发展模式存在差异,4-6岁年龄段,口头计算、书面计算能力都保持快速发展,5岁是数点、口头应用、读数、书面应用能力发展的关键时期,而数字线和感知估计能力在这一时期则发展缓慢;4-6岁儿童数感发展不存在性别差异。

关 键 词:儿童 数感 发展

基金项目:本文系全国教育科学“十二五”规划2013年度教育部重点课题“4-7岁儿童数感发展及障碍研究”(批准号:DBA130218)的阶段性成果。

1 问题提出

在数学学习中,数感(Number Sense)是一种重要的数学能力,影响个人的生活及工作[1]。数感能力是天生的,与大脑顶内沟区域相关[2-3],人类在婴幼儿时期就能够分辨不同的数量,且辨别的精确性随着年龄的增长而不断提高[4]。关于数感的定义目前还没有达成一致意见[5],但许多研究者都认为感知较小的数量、了解数字规律、估计数量大小、计数及数字间的转换是学前儿童需要掌握的重要技能[6]。近年来,对于数感的研究主要形成了几大领域。一是从数学认知理论的角度对数感能力的本质进行探讨。在若干理论模型中,Dehaene等人提出的三代码模型得到广泛支持。该模型认为,个体的核心数学认知能力是由类比数量模块、听觉—言语模块和视觉—阿拉伯数字模块组成,不同的功能模块具有不同的编码形式[7]。国内学者在使用三代码模型探讨学前儿童数感发展时发现,听觉—言语模块和视觉—阿拉伯数字模块并非完全独立,因此提出了由视听模块和类比数量模块构成的二代码模型。二是在分析数感组成成分的基础上编制相应的数感测验。如Jordan、Kaplan等人认为数感包括数数、数知识、数字转换、数量估计及数字规律在内的五个主要成分,并据此编制了数感诊断量表,用于筛查数学障碍的儿童[8]。此外,研究者也根据不同年龄段儿童的数感发展特点编制相应的评量工具。如美国针对“开端计划”编制的一套数感测试工具包括计数、数字辨别、数字—物体对应、序数、比较、加减法六个分测验[9]。司继伟、孙燕等人则根据小学高年级学生数学发展的特点编制了数感评定量表,该量表包括了解数字的意义和关系、在具体情境中应用数字与比较大小、以多重方式表征数字、发展运算策略、判断数量合理性等五个维度[10]。三是从实践的角度探究数感发展的规律。研究者从婴幼儿阶段便开始探讨人类数感发展的规律,并以幼儿园至小学阶段的研究居多。赵振国认为3-6岁儿童数感的发展存在显著的年龄差异,且数感的各组成部分发展不同步[11];Jordan、Kaplan等人发现幼儿园儿童早期的数感与一年级末的数学成绩显著相关[12]。四是从教育的角度培养儿童数感。研究者通过设计数感游戏(如The Number Race,数学竞赛游戏)或课程,对数感不良儿童或高危(At Risk)数学学习困难儿童进行早期干预,从而最大限度减轻他们的困难程度[13-15]。

就数感的发展而言,儿童在学前阶段对于数量及其表征已经有了一定的认识。他们能够理解基数(如“我有三支铅笔”)和序数(如“我在队伍中排第二个”)的意义,明白“许多”“少”“一般”等数量词汇的概念,甚至能够对数量的多少进行比较(如“你的饼干比我的多”)。这些基本数量概念的掌握是儿童数感发展的重要基础[16]。儿童通过学习一些简单的加减乘除运算及计数方法,掌握数感的基本技能,为之后较复杂数学概念的学习、数学思维的培养奠定基础[17]。受儿童早期经验及文化的影响,不同年龄阶段儿童的数感发展水平不同,小学低年级阶段是儿童数感发展的关键期[18]。同时也有研究表明,4-6岁时期儿童数感的发、展也极为关键。在这一阶段,儿童能够将习得的非正式数学知识与在正规学校教育背景下习得的数学知识建立联结[19]。数感的不同成分在儿童数学能力发展中的作用也不相同。数数技能是学习数字的重要方式之一,也是学习“基于10概念”(Base-10 Concepts)的基础[20-21]。数字线是采用视觉表征的形式理解数字的顺序及数量,可能与之后算术技能的学习有着因果关系[22-23]。一项针对六年级学生估算能力的调查结果表明,数感在一定程度上依赖于估算[24]。

在以往研究中,学者大多独立分析数感的各个组成部分,较少探究数感各部分的发展趋势及相互关系,也较少有研究从数学认知的模块理论考察儿童的数感能力。因此,本研究使用在三代码模型基础上提出的更加适合学前儿童数感发展的二代码模型,从视听模块、类比数量模块角度,探讨儿童两个模块及各个子测验的发展变化及趋势,为学前儿童数感的教育训练提供依据。

2 研究方法

2.1 研究对象

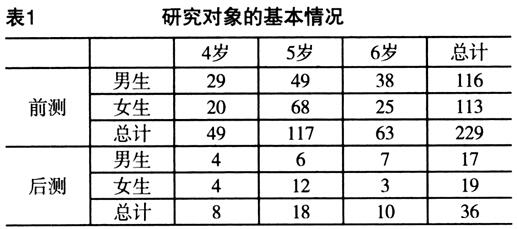

采用整群随机取样的方式从北京、长春、成都、郑州四所城市抽取10所幼儿园的229名儿童作为前测的研究对象,其中4岁儿童有49名,5岁儿童有117名,6岁儿童有63名。半年后,再次从中随机抽取36名儿童作为后测的研究对象。前后测研究对象的基本情况如表1所示:

2.2 研究工具

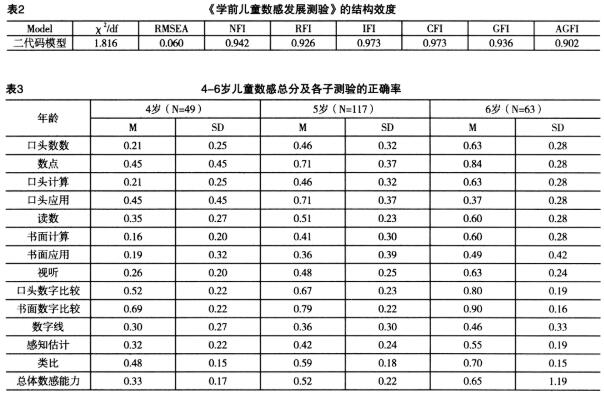

本研究所使用的研究工具是《学前儿童数感发展测验》。该测验是根据Dehaene等人提出的三代码模型编制而成。由于听觉—言语模块和视觉—阿拉伯数字模块不能完全独立,对该模型进行修正,提出二代码模型。依据这一模型,测验分为视听模块和类比数量模块。其中,视听模块测验由口头数数、数点、口头计算、口头应用、读数、书面计算和书面应用组成,共50个项目;类比数量模块测验由口头数字比较、书面数字比较、数字线和感知估计组成,共25个项目。整个测验共75个项目,并按照0-1方式计分,答对1个项目计1分,答错计0分,满分为75分。该测验的同质性信度系数和重测信度系数分别为0.958和0.9996,11个子测验的同质性信度系数和重测信度系数分别在0.527-0.940和0.683-0.999之间。在效度方面,使用结构效度作为评价指标。通过验证性因素分析,发现该测验的视听模块、类比数量模块两个维度各项指标的拟合度较好(见表2)。

2.3 测验过程及数据的统计分析

测验由9名经过培训的主试对四个地区的儿童进行个别施测,测验时间约为30分钟。第一次测验结束半年后,再次选取部分中班及大班儿童进行后测。通过与前测数据进行对比,以纵向了解儿童数感能力的发展趋势,并与前测4-6岁儿童数感横向发展的规律相互印证。测验结束后由主试收集测验数据,共有229名儿童参与测验,剔除无效数据0份,回收有效数据229份,有效数据回收率为100%。最后使用统计软件SPSS20.0对数据进行统计分析。由于各个子测验的题目数量不一致,为了便于不同能力之间的比较,本研究采用正确率作为指标,其计算方式为被试作答正确的题目数除以该维度的总题目数。

3 结果与分析

3.1 儿童数感发展概况

采用正确率为指标,考察4-6岁儿童的数感发展情况。不同年龄段儿童数感总测验及2个模块各个子测验的正确率和标准差如表3所示。数感总测验及各子测验在不同年龄的正确率有相同的发展趋势,表现为随着年龄的增长而不断提高。不同年龄的儿童在各子测验中的表现也具有相似性。三个年龄段的儿童在口头数字比较、书面数字比较两个子测验的正确率较高,发展较好;而书面应用、数字线两个子测验的正确率较低,发展到6岁时仍低于50%。

3.2 儿童数感发展趋势分析

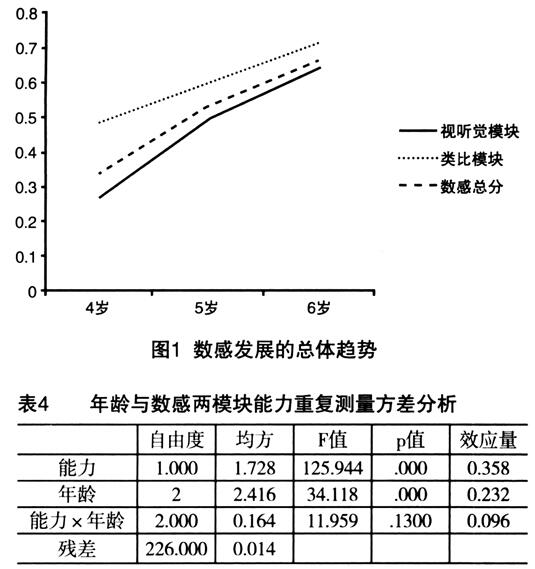

3.2.1 数感两模块能力总体发展趋势分析(见下页图1)

为了考察视听模块能力、类比数量模块能力在不同年龄段的发展趋势,采用2(能力类型:视听模块、类比数量模块)×3(年龄:4岁、5岁、6岁)重复测量方差分析得到:

年龄主效应显著(下页表4),数感总体能力随年龄增长呈现提高的趋势 。进一步对年龄主效应的事后比较发现(图1),6岁显著高于5岁和4岁(均p<.001),5岁显著高于4岁(p<.001)。

。进一步对年龄主效应的事后比较发现(图1),6岁显著高于5岁和4岁(均p<.001),5岁显著高于4岁(p<.001)。

能力主效应显著(表4),类比数量模块的正确率显著高于视听模块的正确率 。

。

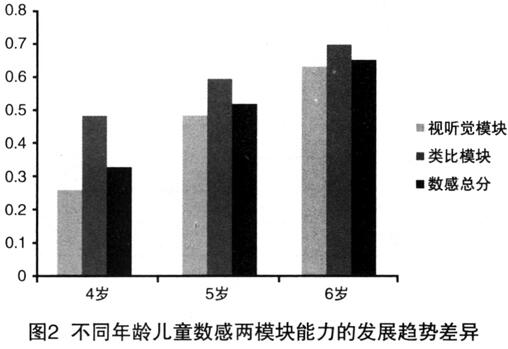

能力和年龄之间交互作用显著(表4),表明两种模块能力在不同年龄的发展存在差异。简单效应分析发现(图2),4-6岁时期,类比数量模块能力都显著高于视听模块能力(4岁:)。在类比数量模块能力和视听模块能力中,各个年龄段的差异模式具有一定的相似性,都表现为6岁显著高于5岁和4岁,5岁显著高于4岁(均p<.001)。

3.2.2 视听模块能力发展趋势分析

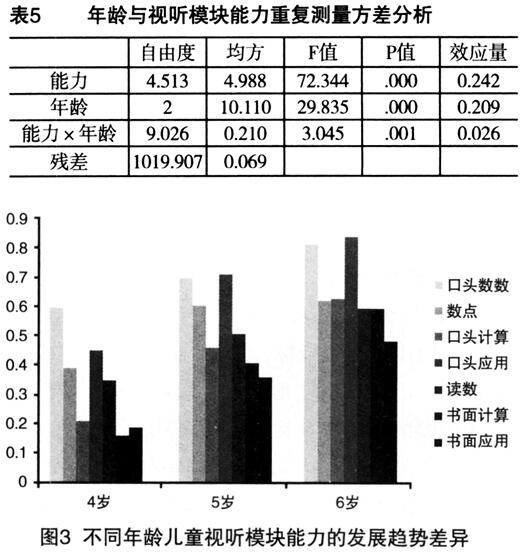

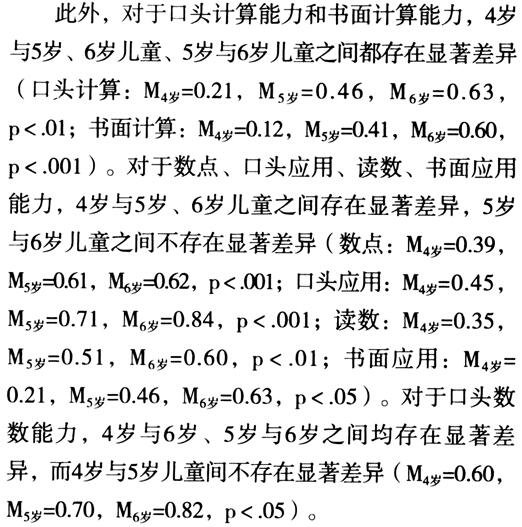

进一步考察视听模块能力7个子测验在不同年龄的发展趋势,采用7(能力:口头数数、数点、口头计算、口头应用、读数、书面计算、书面应用)×3(年龄:4岁、5岁、6岁)重测量方分析得到:

年龄主效应显著(表5),视听模块能力随着年龄增长呈现提高的趋势 。进一步对年龄主效应的事后比较发现(图3),6岁显著高于5岁(p<.01)和4岁(p<.001),5岁显著高于4岁(p<.001)。

。进一步对年龄主效应的事后比较发现(图3),6岁显著高于5岁(p<.01)和4岁(p<.001),5岁显著高于4岁(p<.001)。

能力主效应显著(表5),除了口头数数与口头应用、书面计算与书面应用之间不存在显著差异外,其他几种能力之间都存在显著差异 。

。

能力和年龄之间交互作用显著(表5),表明7种能力在不同年龄的发展存在差异。简单效应分析发现(图3),4岁时,口头数数与数点、口头计算、读数、书面计算、书面应用存在显著差异(均p<.001),数点与口头计算、书面计算、书面应用存在显著差异(均p&<.01),口头计算与口头应用、读数存在显著差异(均p<.01),口头应用与书面计算、书面应用存在显著差异(均p<.01),读数与书面计算存在显著差异(均p<.01)。4岁时,各个子能力的正确率分别为 ;5岁时,口头数数与数点、口头应用不存在显著差异,数点与口头应用不存在显著差异,而这3种能力分别与其他4种能力都存在显著差异(均p<.01)。口头计算与读数之间不存在显著差异,而这2种能力都分别与其他5种能力存在显著差异(均P<.05)。书面计算与书面应用不存在显著差异,而这2种能力都分别与其他5种能力存在显著差异(均p<.05)。5岁时,各个子能力的正确率分别为

;5岁时,口头数数与数点、口头应用不存在显著差异,数点与口头应用不存在显著差异,而这3种能力分别与其他4种能力都存在显著差异(均p<.01)。口头计算与读数之间不存在显著差异,而这2种能力都分别与其他5种能力存在显著差异(均P<.05)。书面计算与书面应用不存在显著差异,而这2种能力都分别与其他5种能力存在显著差异(均p<.05)。5岁时,各个子能力的正确率分别为 ;6岁时,口头数数与数点、口头计算、读数、书面计算、书面应用存在显著差异(均p<.01),数点与口头应用存在显著差异(均p<.01),口头计算与口头应用、书面应用存在显著差异(均p<.01),口头应用与读数、书面计算、书面应用存在显著差异(均p<.01)。6岁时,各个子能力的正确率分别为

;6岁时,口头数数与数点、口头计算、读数、书面计算、书面应用存在显著差异(均p<.01),数点与口头应用存在显著差异(均p<.01),口头计算与口头应用、书面应用存在显著差异(均p<.01),口头应用与读数、书面计算、书面应用存在显著差异(均p<.01)。6岁时,各个子能力的正确率分别为 。

。

3.2.3 类比数量模块发展趋势分析

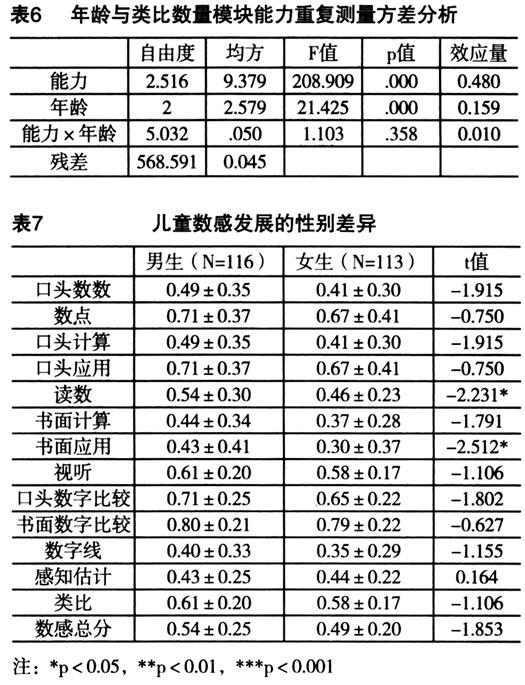

进一步考察类比数量模块4个子测验在不同年龄段的发展趋势,采用4(能力:口头数字比较、书面数字比较、数字线和感知估计)×3(年龄:4岁、5岁、6岁)重复测量方差分析得到:

年龄主效应显著(表6),类比数量能力随着年龄增长呈现提高的趋势 。进一步对年龄主效应的事后比较发现,6岁显著高于4岁和5岁(均p<.001),5岁显著高于4岁(p<.01)。

。进一步对年龄主效应的事后比较发现,6岁显著高于4岁和5岁(均p<.001),5岁显著高于4岁(p<.01)。

能力主效应显著(见表6),4种能力之间存在显著差异 。

。

能力类型和年龄之间交互作用不显著(表6),表明这4种能力在不同年龄的发展不存在显著差异。

3.3 儿童数感发展的性别差异

以正确率为指标,使用独立样本t检验考察4-6岁儿童数感发展的性别差异,结果表明(表7),男生在视听模块的读数和书面应用子测验的正确率与女生存在显著差异,男生显著高于女生,而在数感总分及其他子测验不存在显著差异。

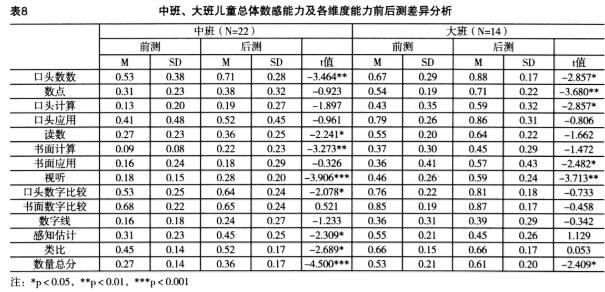

3.4 中班、大班儿童总体数感能力及各子测验前后测差异情况

在后测中,5岁、6岁儿童的人数较少,因此在分析时根据儿童所在的班级进行探讨。以正确率为指标进行配对样本t检验,中班、大班儿童在数感总分及各维度的正确率、标准差如下页表8所示:

后测中班儿童在数感总分、视听模块总分、类比数量模块总分、口头数数、读数、书面计算、口头数字比较、感知估计等子测验的正确率显著高于前测;大班儿童在数感总分、视听模块总分、口头数数、数点、口头计算、书面应用等子测验的正确率显著高于前测。

4 讨论

本研究通过对229名儿童的数感能力进行测试,发现4-6岁儿童数感能力呈上升发展的趋势,但数感各维度能力在不同年龄段的发展规律不同。

4.1 4-6岁儿童数感发展的特征

本研究以正确率作为指标,发现4-6岁儿童的总体数感能力以及数感两个模块各个子能力随着年龄的增加而逐渐提高。本研究后测结果恰好验证了这一结论。后测中,中班和大班儿童在数感总分、视听模块以及多个子测验中都显著高于前测。纵向及横向结果都表明,儿童数感能力呈不断发展的趋势。该结论同样得到了龙旸和Aunio等人的支持。龙旸对不同社会经济地位儿童的数感能力进行纵向研究,发现在半年内各类儿童的数感能力得到不同程度的发展[25]。Aunio等人在中国香港、新加坡和芬兰的跨文化研究中也发现随着儿童年龄的增长,数感能力也在不断发展[26]。同时,本研究结果也表明,数感两个模块各个子测验的发展并不同步,视听模块中的口头数字比较、书面数字比较发展较好,在4岁时正确率已达50%,而书面应用及类比数量模块的数字线发展较为迟缓,到6岁时正确率仍不足50%。赵振国的研究也发现儿童的实物比较和数字比较能力发展较好[27]。这可能与我国较早的对儿童开展认知教育有关。儿童在幼儿园阶段就开始学习生活化的数学知识,在日常生活、游戏中不断强化对数字的认知,所以在对数量进行比较的近似数量能力方面发展较突出。

4.2 4-6岁儿童数感发展的趋势

本研究发现数感两个模块能力的发展模式具有一定的相似性,在三个年龄段中,类比数量模块能力都显著高于视听模块能力。在幼儿时期,儿童主要通过游戏、角色扮演等方式学习简单的数学知识,并不需要精确计数,只需要对数字符号形成一定的认知,近似估计各种数量,因此在对数量进行比较及估计的类比数量模块发展较好。同时Baroody、Gatzke等人的研究表明儿童在四岁半时就能估计物体的数量并对数字的大小进行比较[28]。赵振国的研究也表明4-5岁时期是儿童估算能力快速发展的时期[29]。此外,估算能力发展对于算术运算起着非常积极的作用,4岁时估算能力的发展为之后学习加减法运算奠定了基础[30]。

数感两个模块各个子能力在不同年龄段的发展模式存在差异。在视听模块中,以听觉加工为基础的口头数数、口头应用发展较好,在4-6岁时期,这两种能力几乎都显著高于其他几种能力。以视觉加工为基础的任务中,读数能力发展较好,而书面应用则发展较慢。此外,视听模块各个子能力发展的关键期不同,5岁是数点、口头应用、读数、书面应用快速发展的关键期,而口头计算、书面计算在整个4-6岁时期都快速发展。受我国社会文化的影响,家长非常重视儿童早期文化知识的培养,在婴幼儿时期,儿童就开始学习简单的数数及读数知识,使这两种能力得以较早发展。同时也有研究表明,大部分儿童在4岁之前就已经建立了数数和认数的能力,并随着年龄的增长,数数技能得到提高,由最初的正着数数发展到倒着数数,甚至掌握更复杂的数数规则[31]。口头计算、口头应用、书面计算和书面应用都需要进行精确运算,而4岁儿童并不具备良好的精确计算能力,所以这一时期儿童的这几种能力发展较低。但由于本研究中应用题的数目仅有2道,且相对比较简单,所以儿童的正确率较高。我国儿童对于计算能力的训练比较多,尤其是大班儿童,需要为升入小学做准备,他们数学学习的内容逐渐抽象化,对于精确算术运算的能力要求越来越高,因此在整个幼儿时期,计算能力能够得到快速发展。在类比数量模块中,4个子能力与年龄的交互作用并不显著,主要是因为口头数字比较及书面数字比较发展较早,到6岁时几乎接近发展的瓶颈,而数字线和感知估计是较为复杂的数感能力,在4-6岁整体的发展水平都比较低。Siegler、Booth等人的研究发现,儿童在6岁时才能够将数量及数量的符号整合到数字线上,这与本研究儿童的数字线能力发展较为迟缓的结果相吻合[32]。

此外,数感两模块各个子能力之间的差异随着年龄的增加逐渐减小,表明在数感发展的早期,各个子能力之间相互独立,随着这些子能力的不断成熟,数感各能力也由最初的互不关联发展为密切联系的整体,从而促使儿童从整体上解决数学问题。

4.3 4-6岁儿童数感发展的性别特征

本研究中,男生在视听模块的读数和书面应用子测验的正确率显著高于女生,而在数感总分及其他子测验不存在显著差异。该结论与马玲、Koumoula等人的研究相似。马玲发现小学四年级男女生在数感的总体水平上不存在显著差异,但在数的意义和数的运算两部分存在显著差异,女生优于男生[33]。Koumoula等人对希腊学龄儿童数学加工与计算能力的研究中并没有发现性别差异[34]。赵振国在对3-6岁儿童数感能力进行研究时也没有发现显著的性别差异[35]。但Howell、Kemp等人、Jordan等人以及张文宜的研究结果却相反。Howell、Kemp等人与Jordan等人认为男生在数感的总体能力及数感某些能力的发展要优于女生,如非言语计算及估计能力,而张文宜认为女生的数感能力要优于男生[36-38]。由此可见,目前对数感发展的性别差异研究结果并不一致。原因可能为研究者使用的测验不一致,测量数感的维度就会有所不同。并且不同研究中儿童的年龄不同,数感知识掌握的程度也不相同。此外也有研究表明数感能力的发展可能与儿童其他认知能力的发展相关[39]。

5 结论

本研究发现,4-6岁儿童数感发展特点为:(1)数感能力随着年龄的增长而不断提高。(2)类比数量模块能力显著高于视听模块能力。两个模块各个子能力在不同年龄段的发展模式存在差异,4-6岁时期,口头计算、书面计算能力都保持快速发展,5岁是数点、口头应用、读数、书面应用能力发展的关键时期,而数字线和感知估计能力在这一时期则发展缓慢。(3)数感发展不存在性别差异。

参考文献:

[1]Kuhn J.Developmental dyscalculia.Zeitschrift für Psychologie,2015,223(2):67-68.

[2]Libertus M E,Brannon E M.Behavioral and neural basis of number sense in infancy.Current Directions in Psychological Science,2009,18(6):346-351.

[3]Cantlon J F,Brannon E M,Carter E J,et al.Functional imaging of numerical processing in adults and 4-y-old children.PLoS Biology,2006,4(5):e125.

[4]Lipton J S,Spelke E S.Origins of number sense:large-number discrimination in human infants.Psychological Science,2003,14(5):396-401.

[5]Case R.A psychological model of number sense and its development.Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association,San Diego.1998.

[6]Berch D B.Making sense of number sense:implications for children with mathematical disabilities.Journal of Learning Disabilities,2005,38(4):333-339.

[7]Dehaene S.Varieties of numerical abilities.Cognition,1992,44:1-2.

[8][12][17][37]Jordan N C,Kaplan D,Ola'h L N,et al.Number sense growth in kindergarten:a longitudinal investigation of children at risk for mathematics difficulties.Child Development,2006,77(1):153-173.

[9]Malofeeva E,Day J,Saco X,et al.Construction and evaluation of a number sense test with Head Start children.Journal of Educational Psychology,2004,96(4):648-659.

[10]司继伟,孙艳,李艳霞.小学高年级数感量表的初步编制.山东师范大学学报(人文社会科学版),2010,55(5):106-111.

[11][27][35]赵振国.3-6岁儿童数感发展的研究.心理发展与教育,2008,24(4):8-12.

[13]Griffin S.Building number sense with number worlds:a mathematics program for young children.Early Childhood Research Quarterly,2004,19(l):173-180.

[14]Wilson A J,Dehaene S,Dubois O,et al.Effects of an a game intervention on accessing number sense in Low-Socioeconomic-Status kindergarten Children.Mind Brain &Education,2009,3(4):224-234.

[15]Nes F V,Eerde D V.Spatial structuring and the development of number sense:a case study of young children working with blocks.Journal of Mathematical Behavior,2010,29(3):145-159.

[16]Woods D M,Geller L K,Basaraba D.Number sense on the number line.Intervention in School and Clinic,2018,53(4):229-236.

[18]霍雨佳,郭成,杨新荣.国外数感研究评析及启示.课程·教材·教法,2015,(2):117-121.

[19]Lester F K.Handbook of research on teaching and learning mathematics.Greenwich,CT:Information Age Publishing,2007.

[20]Swanson H L,Harris K R,Graham S.Handbook of learning disabilities.New York,NY,US:Guilford Press,2003:199-212.

[21]Geary D C,Hoard M K,Hamson C O.Numerical and arithmetical cognition:patterns of functions and deficits in children at risk for a mathematical disability.Journal of Experimental Child Psychology,1999,74:213-239.

[22]Gersten R,Chard D J,Jayanthi M,et al.Mathematics instruction for students with learning disabilities:a meta-analysis of instructional components.Review of Educational Research,2009,79:1202-1242.

[23]Booth J I,Siegler R S.Numerical magnitude representations influence arithmetic learning.Child Development,2008,79(4):1016-1031.

[24]熊丙章,刘丽颖,毛君顺.估算能力对儿童数感发展的影响研究.教育与教学研究,2006,20(2):73-74.

[25]龙旸.低社会经济地位学前儿童数感发展的影响机制及干预:基于RTI的数学游戏训练.硕士论文.银川:宁夏大学,2015.

[26]Aunio P,Ee J,Lim,S E A,et al.Young children's number sense in Finland,Hong Kong of China and Singapore.International Journal of Early Years Education,2004,12(3):195-216.

[28][30]Baroody,A J,Gatzke M R.The estimation of set size by potentially gifted kindergarten-age children.Journal for Research in Mathematics Education,1991,22:59-68.

[29]赵振国.3-6岁儿童数量估算、数数能力及视觉空间认知能力发展关系的研究.博士论文.上海:华东师范大学,2009.

[31]浦晓黎.国外学前儿童数感研究综述.幼儿教育(教育科学版),2006,(10):41-46.

[32]Siegler R S,Booth J L.Development of numerical estimation in young children.Child Development,2004,75:428-444.

[33]马玲.小学生数感培养的策略研究.硕士论文.海口:海南师范大学,2014.

[34]Koumoula A,Tsironi V,Stamouli V,ets al.An epidemiological study of number processing and mental calculation in Greek school children.Journal of Learning Disabilities,2004,37(5),377-388.

[36]Howell S C,Kemp C R.Assessing preschool number sense:skills demonstrated by children prior to school entry.Educational Psychology,2010,30(4):411-429.

[38]张文宜.电脑化多元题型数感测验的发展与应用.硕士论文.台南:台南师范学院测量统计研究所,2004.