作者简介:李晓飞(1984- ),男,安徽定远人,中南大学公共管理学院副教授,从事城市治理研究,E-mail:xf8482@163.com。长沙 410083

内容提要:尽管代际传递对高等教育起点公平的影响备受关注,但高等教育代际传递的城乡差异问题尚未得到已有研究的充分挖掘。基于两期中国综合社会调查数据并采用OLS回归分析方法的比较研究发现,在高等教育大众化初期,代际传递对城市居民的影响并不显著,但在农村居民中却呈现出特殊的“反再生产”特征,没有接受过高等教育的农村居民更能培养出“凤凰男”。然而,随着高等教育大众化的推进,相较于农村居民,接受过高等教育的城市居民更能熏陶出“学二代”,高等教育起点不平等的再生产路径得以形成。要降低代际传递对高等教育机会获得的影响,未来的政策设计需要提升农村居民参与高等教育的能力,加大对农村家庭高等教育经费支持力度。同时,进一步增加对农村大学生奖助学金的投入并为其求职提供政策支持,从高等教育过程和结果两个维度来补偿起点不公平。此外,政府应推进“普惠型户籍改革”,尽快实现城乡居民身份平等化。

关 键 词:高等教育代际传递 城乡差异 反再生产 凤凰男 学二代

标题注释:国家社会科学基金2018年度哲学青年课题“基于‘承认’的城市空间正义及实现机制研究”;项目编号:18CZX058。

中图分类号:G646

文献标识码:A

文章编号:1671-1610(2019)01-0098-06

一、代际传递的城乡差异是高等教育起点公平的重要研究视角

肇始于1999年的高校扩招揭开了中国高等教育大众化的序幕。根据2000年第五次全国人口普查数据,具有大学专科及以上教育程度的人口约4571万[1],而2015年全国1%人口抽样调查数据显示,具有大学专科及以上教育程度的人口已超过1.7亿,占全国总人口的12.4%[2]。中国高等教育人口在十五年间以年均约8.3%的速度增长,表明高等教育大众化显著增加了民众接受高等教育的机会。当高等教育获得总量的增加已是一个不争的事实时,其分配是否均等逐渐引发关注,进而推动高等教育公平成为高等教育研究领域的重要议题。正如有研究者指出的,教育公平是社会公平价值在教育领域的延伸,是检验社会公平的文化标尺[3]。根据瑞典学者胡森(Torsten Husen)的研究,教育公平可以划分为起点公平、过程公平和结果公平三个维度。其中,起点公平即民众获得高等教育的机会是否均等,对过程公平和结果公平有着至关重要的影响[4]。近年来,随着中国社会结构分化的加剧,代际传递即父辈的教育背景对子女高等教育机会获得的影响,逐渐成为高等教育起点公平的重要研究视角。

二、高等教育代际传递的学术演进与拓展空间

在西方学者的研究中,代际传递(intergenerational transmission)意指代际社会地位的流动,即父辈和子女间在社会地位上的传承及其变化[5]。有国内学者将之称为“家庭地位继承模式”,即家庭的社会经济背景对子女社会地位获得的决定性影响[6]。随着高等教育规模扩张成为一种全球性趋势[7],代际传递成为理解高等教育不平等的重要视角,并与布尔迪厄的文化再生产理论相结合[8],形成了高等教育不平等再生产理论。该理论认为,家庭背景较好的群体通过提供各种优势资源,可以提高子女获得高等教育机会尤其是优质高等教育机会的概率;相反,那些处于社会下层的群体由于无力提供资源支持,往往导致他们的子女在激烈的高等教育机会竞争中被淘汰[9]。因此,高等教育代际传递再生产理论的实质,是父辈的高等教育获得机会不平等在子代中的延续。再生产理论的一个重要推论,就是著名的高等教育机会不平等最大化维持理论(MMI),认为高等教育扩张与教育机会分配均等化之间没有必然联系。只要社会上层群体的高等教育需求尚未饱和,高等教育机会不平等就会继续维系[10]。随后,有研究者对高等教育机会不平等最大化维持理论做出了修正,提出了高等教育机会不平等有效维持理论(EMI)。该理论宣称,即便社会上层群体的高等教育需求已经饱和,不平等仍将以更加有效的方式延续[11]。因为社会上层群体高等教育需求的饱和只能降低高等教育机会获得绝对数量的不平等,而相对机会的不平等却不会因此而改变,社会上层群体仍然在含金量更高的优质高等教育机会获得中占据优势,从而得以有效维持高等教育获得机会的不平等[12]。

早在2006年,有研究者就曾指出,高校扩招虽然能够降低家庭教育背景对高等教育获得机会的影响,但却提升了家庭阶层背景的影响,减少了农村和城市贫民子女接受高等教育的机会[13]。然而,也有研究者得出了不同结论,认为父母的教育背景对于子女接受高等教育的层次和质量仍然具有非常显著的影响[14],家庭文化资本存量差异是导致高等教育权益非均衡性的重要因素[15]。那么,父辈的教育背景对子女高等教育获得机会的影响到底是持续存在还是有所降低呢?近年来的经验研究大多支持前者。有研究者发现,拥有较多家庭文化资本的民众接受高等教育的机会要远远多于家庭文化资本较少的人,而这对于能否获得大学本科教育机会尤为重要[16]。另有研究者指出,从1978年到2008年,父母是否接受过高等教育对子女高等教育获得机会的影响持续上升[17]。尤其是在获得优质高等教育机会中,城市高学历民众的子女占据明显优势[18],而农村子女由于在家庭教育资本方面普遍弱于城市子女,因而在层次越高的入学机会竞争中越处于劣势[19]。最近的一些实证研究也发现,父母是否接受过高等教育以及高等教育程度对子女高等教育获得机会与教育程度具有非常显著的影响[20],来自高等教育家庭的学生更有可能进入教育质量更好的精英院校[21]。

尽管已有研究为解读高等教育的代际传递做出了卓越贡献,但仍然可以探寻进一步深化的空间。首先,绝大多数研究都将高等教育阶段与其他教育阶段放在一起,从整体上探讨教育的代际传递问题,对高等教育代际传递的专门性研究并不多;其次,已有研究对高等教育代际传递的城乡差异探究尚不充分。尽管有少量研究注意到了城乡差异问题,但它们或是仅在家庭背景中将城乡身份差异作为一个附带变量(控制变量),或是基于某一时间节点的静态经验研究[22],缺乏对高等教育代际传递城乡差异的纵向动态比较分析,而这可能是极为重要的。因为只有通过纵向动态比较分析,我们才能把握高等教育代际传递城乡差异的演变轨迹。

三、高等教育代际传递城乡差异及其演变的实证研究策略

本研究使用了2005年和2015年两期中国综合社会调查数据(Chinese General Social Survey,简称CGSS)。这两期数据跨度为十年,均采集了家庭父辈(包括父亲和母亲)受教育情况,适合进行纵向动态比较分析。考虑到可能出现样本由于年龄较小而未能完成最高学历的情况,结合中国各阶段教育年限的实际情况,只保留了年龄在22岁及以上、最高教育程度状态为“最终完成”(CGSS2005)和“毕业”(CGSS2015)的个案。同时,删除了在相关变量上存在缺失值的个案,最终获得的2005年和2015年有效样本分别为8611个和6964个。

本研究的因变量为城乡居民的最高教育程度,自变量为父辈的最高教育程度。将大学专科及以上视为接受过高等教育,其他学历则视为没有接受过高等教育,均以虚拟变量方式赋值(“接受过高等教育”=1,“未接受过高等教育”=0)。

控制变量为“性别”(“男”=1,“女”=0)、“民族”(“汉族”=1,“少数民族”=0)和“政治面貌”(“中共党员”=1,“非党员”=0)。此外,为把握其他可能对高等教育机会获得产生影响的因素,我们将样本父母的政治面貌(“中共党员”=1,“非党员”=0)和14岁时父母的职业类型(“非农工作”=1,“务农”=0)作为控制变量。

由于本研究致力于考察高等教育代际传递的城乡差异,因此,在样本选择和变量设置的基础上,以“户口性质”为依据,通过个案拆分,将两期数据的有效样本拆分为“农村居民”和“城市居民”两大类别,然后运用OLS回归模型进行分样本异质性检验。

四、“凤凰男”:高等教育大众化初期的代际传递结果

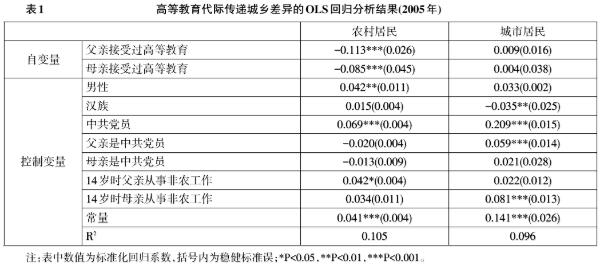

我们首先依据CGSS2005数据,对高等教育代际传递的城乡差异进行比较分析,表1展示了两个OLS回归模型的结果。

从表1的回归分析结果中可以发现,2005年,高等教育代际传递在城乡居民之间呈现出显著差异。首先,对城市居民而言,自变量的回归系数未通过显著性检验,表明父母接受过高等教育并不会增加子女接受高等教育的机会,高等教育代际传递效应不强;其次,对农村居民而言,虽然自变量的回归系数均通过显著性检验,但更值得注意的是,由于回归系数为负,表明父母没有接受过高等教育的子女反而更有可能获得接受高等教育的机会,这一结论与高等教育不平等再生产理论相反。那么,应如何解释农村居民子女在高等教育机会获得中的“反再生产”现象呢?一个可能的解释是,在高校扩招的起步阶段,作为稀缺资源的高等教育机会尽管有所增加,但增加幅度并不大。然而,对于家庭文化资本匮乏的农村居民及其子女而言,高等教育机会的这种“有限增加”却是来之不易的。同时,诸如“山沟沟里飞出金凤凰”“跳出农门”和“再也不要面朝黄土背朝天”等传统乡村进步观念依然具有非常深刻的影响力。因此,当有可能改变命运的机会增加时,农村居民及其子女会倍加珍惜。与此相反,高等教育获得机会的“有限增加”对于城市居民及其子女的触动并不大。这一方面是因为,生活环境的差异,城市居民对通过接受高等教育来改变命运的认知没有农村居民那样强烈;另一方面,优质高等教育机会(重点院校)在2005年之前的增长幅度非常小[23],也可能在一定程度上减弱了城市居民的高等教育代际传递效应。

此外,性别作用的差异同样值得关注。在城市居民样本中,性别的影响没有通过显著性检验,表明城市居民的男性子代和女性子代接受高等教育的机会没有显著差异。但是,对农村居民而言,男性子代更有可能获得接受高等教育的机会。这一方面反映出,在高等教育大众化政策实施的前五年,性别公平是农村居民高等教育代际传递中亟待关注的问题;另一方面也表明,农村居民高等教育代际传递的“反再生产”培育出了“凤凰男”。尽管有研究表明,“凤凰男”飞出农村之后也只能在城市的低空徘徊,他们难以获得真正的稀缺资源,职业晋升之路非常坎坷[24]。但是,“凤凰男”的存在至少可以说明,在高等教育大众化初期,高等教育机会在代与代之间具有足够强的流动性,尚未出现明显的城乡分割。家庭文化资本相对匮乏的“农二代”可以通过高等教育机会获得中的“反再生产”,获得“极度向上流动”[25]的入场券。

五、“学二代”:高等教育大众化在现阶段的代际传递结果

高等教育大众化经历了十年的发展之后,高等教育代际传递的城乡差异是否发生了变化?我们依据CGSS2015数据,采用同样的方法建立两个OLS回归模型对此予以研判,回归结果如表2所示。

从表2展示的回归结果中可以看出,与2005年相比,高等教育代际传递的城乡差异发生了明显变化。首先,无论对于城市居民还是对于农村居民而言,高等教育代际传递效应皆显著为正,表明如果父母接受过高等教育,则子女更有可能获得高等教育机会;其次,从回归系数上看,相比之下,城市居民高等教育代际传递效应要强于农村居民。其中,在父亲高等教育代际传递效应中,城市居民比农村居民高出约9个百分点,而在母亲高等教育代际传递效应中,城市居民比农村居民要高出约5.5个百分点。这一结论与最近的一项实证研究观点相符,即“城市身份高等教育代际传递效应更大”[26]。由于城市居民的父母接受过高等教育的均值仍然大于农村居民父母的均值,因此,高等教育不平等再生产理论在此得到验证。

此外,值得注意的是,性别对高等教育代际传递的影响,在农村居民和城市居民中都已不再显著。这一方面说明无论是在农村居民还是城市居民家庭中,女性子代接受高等教育的机会均获得增加,高等教育代际传递中的性别不公平问题得到改善;另一方面,与高等教育不平等再生产理论相结合,可以得出结论:如果说2005年农村居民高等教育代际传递的“反再生产”培育出了“凤凰男”,那么,十年之后,高等教育代际传递的再生产则熏陶出了“学二代”。这一研究结论不仅有助于理解中国高等教育机会公平的现实情境,对于未来的高等教育公平制度设计,亦具有十分重要的政策启示意义。

六、从代际传递城乡差异的变迁中探寻高等教育机会公平实现路径

(一)为什么会发生从“凤凰男”到“学二代”的变迁?

基于两期CGSS数据的比较分析,本文发现了高等教育代际传递的城乡差异在2005-2015年间发生的变化。在高等教育大众化的前五年,虽然高等教育代际传递在城市居民中并不显著,但在农村居民中却呈现出独特的“反再生产”路径,培养出了“凤凰男”。然而,随着高等教育大众化进程的推进,这种“反再生产”路径在农村居民中已不复存在,取而代之的,是高等教育不平等的“再生产”路径。家庭文化资本占据优势的城市居民,其子女更有可能获得接受高等教育的机会,成为“学二代”。

那么,对于高等教育代际传递的城乡差异在十年间发生的变化应做何解释?我们认为,这与中国社会阶层垂直流动性的逐渐减弱、高等教育大众化的城乡非均衡性、教育成本分担机制以及传统乡村观念影响的式微有关。首先,2005年以来,中国社会结构分化进一步加剧的结果是阶层流动性的日趋弱化,呈现出“金字塔形”而非现代化社会的“橄榄形”社会结构。它在促使教育资源不断地向位于“金字塔”顶端的精英阶层集中的同时,导致农村居民的子女通过接受高等教育来实现“极度向上流动”的通道愈发狭窄,社会分层与高等教育公平之间的相互作用逐渐闭合[27]。因此,即便精英阶层的子女在高校扩招后的入学率达到85%,高等教育需求已接近饱和[28],但维持高等教育机会的最大化不平等机制仍在发挥作用。其次,尽管高等教育大众化进程不断加快,但非均衡的扩招间接扩大了城乡高等教育入学机会差距[28]。更重要的是,虽然十年间一流高校的招生规模以年均约4600人的速度增长,但在“属地化”的名额投放方式下[23],家庭文化资本相对丰厚的城市居民更有可能为其子女争取到优质高等教育机会,进而增强高等教育代际传递效应。再次,伴随高等教育大众化过程的推进,家庭成为高等教育成本分担的主体。基于CGSS2015数据的回归结果表明,只有从事非农工作的农村居民才有支付子女高等教育成本的经济能力,而绝大部分全职务农的农村居民则只能无奈地让子女放弃接受高等教育的机会,从而导致城乡身份在高等教育代际传递中发挥了“扩大效应”[29]。最后,随着经济社会的发展,在接受高等教育对改善家庭经济状况的作用不显著或不即时的情况下,传统的“跳农门”观念逐渐式微,而“读书无用论”在农村居民中的影响逐渐增强,有研究者称之为“教育观念贫困”[20]。

高等教育代际传递城乡差异的变迁反映了什么?首先,高等教育不平等的“再生产”并非一以贯之的现象。高等教育大众化初始阶段,家庭文化资本相对匮乏的农村居民子代能够通过“反再生产”脱颖而出成为“凤凰男”,表明高等教育大众化在初期能够对农村居民产生较强的激励。但是,随着高等教育大众化进程的推进,这种激励作用逐渐减弱,高等教育不平等的再生产效应开始凸显。其次,之所以出现从“反再生产”到“再生产”的路径演变,是因为高等教育机会分配的不均等,导致高等教育规模的扩张终究难以抵消城乡家庭文化资本差异的影响。正如有研究者指出的,只要高等教育机会的分配机制尚未发生改变,规模的简单扩张并不会改变高等教育机会在不同文化资本家庭中的配置比例[20]。再次,中国社会的“阶层固化”是导致“学二代”取代“凤凰男”的社会结构因素。作为社会分层的重要维度之一,家庭文化资本是影响高等教育机会公平的重要因素。阶层的固化减弱了阶层之间的流动性,甚至可能会导致流动通道的闭合。于是,家庭文化资本得以复制和再生产,“学二代”也成为继“富二代”和“官二代”之后反映社会优势阶层代际传递的新概念。

(二)基于代际传递视角的高等教育机会公平路径设计

有研究者曾指出,地区间发展不平衡和差距显著是高等教育大众化面临的主要挑战之一[30]。本文的分析表明,除此之外,起点不公平已成为高等教育大众化向普及化转变过程中一个亟待解决的重要问题,未来的政策设计需要考虑如何尽可能降低代际传递对高等教育机会获得的影响。首先,高校扩招指标应进一步向农村地区倾斜,提升农村居民子女录取比例,增加他们的高等教育入学机会。其次,加强农村地区中小学阶段的教育基础设施建设,改善教育环境,并通过积极的教育进步主义价值观引导,着力破解“教育观念贫困”,促使农村居民子女认识到高等教育是一种高雅的智识活动而非“大众化平庸”[31],进而提升他们参与高等教育的意愿和能力。再次,完善高等教育的成本分担机制,通过高等教育经费的比例调控,在加大对农村居民家庭经费支持的同时,适当减少他们需要承担的经费比例。同时,政府和高校需要遵循“扶弱原则”,为弱势群体的“极度向上流动”提供机会和保障[32],进一步增加对农村居民子女的奖助学金经费投入,并为他们就业提供更多的政策支持,从高等教育过程和结果两个层面来补偿起点的不公平。最后,政府也需要加大户籍制度改革力度,尽快推进“普惠型户籍改革”以实现城乡居民身份的平等化,在流动人口子女就地入学等关键公共服务领域取得实质性突破,帮助他们获得所在城市的优质教育资源,让他们能够真正地“生活在城市”而非仅仅“活在城市”。

参考文献:

[1]中华人民共和国国家统计局.第五次人口普查数据(2000)[EB/OL].中华人民共和国国家统计局官网.中国2000年人口普查资料第四卷.(2008-01-04)[2018-06-16].http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/5rp/index.htm.

[2]中华人民共和国国家统计局.2015年全国1%人口抽样调查主要数据公报[EB/OL].中华人民共和国国家统计局官网.统计数据.(2016-04-20)[2018-06-14].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201604/t20160420_1346151.html.

[3]董泽芳,赵玉莲.从布尔迪厄文化再生产理论看社会分层与高等教育公平[J].现代大学教育,2015(6):1.

[4]胡森,T.平等——学校和社会政策的目标[M]//张人杰,主编.国外教育社会学基本文选(修订版).上海:华东师范大学出版社,2009:159.

[5]Svallfors,S.Analyzing Inequality:Life Chances and Social Mobility in Comparative Perspective[M].California:Stanford University Press,2005:66.

[6]李煜.代际流动的模式:理论理想型与中国现实[J].社会学研究,2009(6):71.

[7]Schofer,E.,& Meyer,J.The World-Wide Expansion of Higher Education in the Twentieth Century[J].American Sociology Review,2005,70(6):905.

[8]Karabel,J.,& Halsey,A.H.Power and Ideology in Education[M].New York:Oxford University Press,1977:36.

[9]Collins,R.Functional and Conflict Theories of Educational Stratification[J].American Journal of Sociology,1971,36(6):1010.

[10]Raftery,A.,& Hout,M.Maximally Maintained Inequality:Expansion,Reform,and Opportunity in Irish Education,1921-1975[J].Sociology of Education,1993,66(6):56.

[11]Lucas,S.Effectively Maintained Inequality:Education Transitions,Track Mobility,and Social Background Effects[J].American Journal of Sociology,2001,106(6):1686.

[12]Ayalon,H.,& Shavit,Y.Educational Reforms and Inequalities in Israel:The MMI Hypothesis Revisited[J].Sociology of Education,2004,77(2):117.

[13]李煜.制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966-2003)[J].中国社会科学,2006(4):109.

[14]侯龙龙,李锋亮,郑勤华.家庭背景对高等教育数量和质量获得的影响——社会分层的视角[J].高等教育研究,2008(10):42.

[15]高树仁,宋丹.基于教育权益的高等教育公平研究——价值判断、权益失衡与制度保障[J].中国高教研究,2014(3):28.

[16]李春玲.高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查[J].社会学研究,2010(3):107.

[17]吴愈晓.中国城乡居民的教育机会不平等及其演变(1978-2008)[J].中国社会科学,2013(3):15.

[18]陈晓宇.谁更有机会进入好大学——我国不同质量高等教育机会分配的实证研究[J].高等教育研究,2012(2):24.

[19]罗立祝.高校招生考试制度对城乡子女高等教育入学机会差异的影响[J].高等教育研究,2011(1):36.

[20]魏晓燕.高等教育代际传递及其影响因素的实证研究——谁是“学二代”?[J].中国经济问题,2017(6):91.

[21]叶晓阳,丁延庆.扩张的中国高等教育:教育质量与社会分层[J].社会,2015(3):212.

[22]孙永强,颜燕.我国教育代际传递的城乡差异研究——基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证分析[J].北京师范大学学报(社会科学版),2015(6):64.

[23]张继平,董泽芳.高质量高等教育公平:理念诠释、现状分析与政策进路[J].大学教育科学,2017(1):45.

[24]林易.“凤凰男”能飞多高:中国农转非男性的晋升之路[J].社会,2010(1):105.

[25]吴晓刚.中国的户籍制度与代际职业流动[J].社会学研究,2007(6):54.

[26]魏晓燕.大学扩招是否真正推动了高等教育公平——高等教育大众化、扩招与高等教育代际传递[J].教育发展研究,2017(11):30.

[27]高耀,刘志民.机会扩展、社会分层与高等教育公平——基于高校学生调查数据的实证研究[J].教育科学,2015(1):53.

[28]路晓峰,邓峰,郭建如.高等教育扩招对入学机会均等化的影响[J].北京大学教育评论,2016(3):141.

[29]杨中超.教育扩招促进了代际流动?[J].社会,2016(6):201.

[30]李立国.中国高等教育大众化发展模式的转变[J].清华大学教育研究,2014(1):25.

[31]李海龙,王建华.作为生命生长的高等教育[J].现代大学教育,2016(1):17.