内容提要:跨境移民群体进入新的居住国后,面对巨大的生存压力和语言障碍,需要解决“入乡随俗”问题,这涉及3种语言选择策略。一是“隔外存内”策略,该群体与主流强势语言保持一定隔阂,只在封闭的本民族语言圈内生活,本文未涉及该策略。二是“顺外弃内”策略,该群体顺应并转用主流强势语言,放弃本民族语言,达到语言融入或同化的结果,笔者将其构建为语言适应—同化模式。三是“顺外传内”策略,该群体既顺应主流强势语言,也传承本民族语言,兼通主流语言和本族语,第三种策略是本文论述的重点,笔者将其构建为语言适应—传承模式。

关 键 词:语言适应—传承模式/语言适应—同化模式/跨境移民语言/东干语

标题注释:本文系国家社会科学基金项目“‘一带一路’背景下中亚五国汉语传播的国别比较研究”(17BYY083)的阶段性成果。

作者简介:周庆生,男,江苏师范大学教授,中国社会科学院研究员,主要研究方向为社会语言学、人类语言学、语言政策与规划(江苏 徐州 221116)。

跨境移民群体的语言研究,正在从传统的语言本体、语言接触问题,向新近的语言适应、语言传承方面转变。跨境移民群体进入一个全新的居住国,要在一种异质政治、异质经济、异质文化环境中生活,他们的生存压力巨大,语言适应问题凸显。

我们曾试图运用社会语言学的理论,特别是有关语言使用、语言保持、语言转用的理论,来描述并解释东干人的语言生活,但是,结果很不令人满意,该理论的解释力不大充分。于是,我们综合借鉴了国内外文化适应理论和语言适应理论,拟从适应和传承的视角,阐释东干人的语言生活,试图做出一点理论探索,并提供一个跨国移民群体长期适应异质主流语言文化环境的典型案例。

(一)语言适应问题

语言适应问题在一定意义上,也是一个“入乡随俗”问题,移民群体入境后,如何“随俗”?似乎有多种不同的选择:顺外弃内、顺外传内和隔外存内。

“顺外弃内”是指放弃本民族语言,顺应并转用主流强势语言,达到语言融入或同化的结果。“顺外传内”是指既保留本民族语言,也顺应主流强势语言,兼通本族语和主流语言。“隔外存内”是指与主流强势语言保持一定隔阂,只在封闭的本民族语言圈内生活。

“顺外传内”型移民,既能融入居住国的主流语言文化,又能保持本民族的语言文化。他们是“一带一路”建设的宝贵资源,可在中外经贸和文化交流中发挥更积极的作用。

(二)国外文化适应与语言适应理论

国外有关文化适应的理论非常丰富,其中贝利(John W.Berry)等人1992年提出的4种文化适应策略(Berry et al.1992),更令我们关注。这4种文化适应策略是:(1)整合策略。指本群体文化和主流群体文化并重,将二者整合成一种新文化。(2)同化策略。指放弃本群体文化,全面吸收并融入主流群体文化。(3)分离策略。指重视保持本群体文化,排斥主流群体文化。(4)边缘化策略。指既不保持本群体文化,又不接触主流群体。

维德(Vedder 2005)受贝利提出的4种文化适应策略的影响,构建了“语言整合”“语言同化”等3种双语模式,调查研究了荷兰移民青少年双语熟练程度与其心理和社会文化适应之间的关系。

国外的“语言适应理论”大概是20世纪70年代吉尔斯(Howard Giles)和波维斯兰德(Peter F.Powesland)提出来的(Giles et al.1975),该理论旨在解释语言风格变化中语言趋同、语言趋异和语言保持等交际策略如何受心理动机和情感因素的影响。

(三)国内相关语言适应研究

国内有关跨境少数民族移民或境内少数民族移民的语言适应研究,并不多见。毕新惠(2011:14-16)从文化适应的视角,考察了中亚东干人学习第二语言及语言借用的情况。高欢(2013:37-40)从语言调适与文化传承的视角,提供了一个语言同化的个案。迁到湖南的维吾尔族转用了汉语,日常生活语词汉化,是语言调适的表现;但其语言中的宗教词汇及经名等,则保持了本民族的文化特征。申慧淑(2011)调查研究了迁居北京的朝鲜族,由于人群、地域、性别、年龄、职业、环境的不同,在同时适应汉语普通话和韩国语的过程中,本族语朝鲜语在语音、词汇、语法、语调及书写上发生的变化,分析了各种影响因素,总结出语言适应策略。

本研究拟从语言适应和传承的视角,抽样调查吉尔吉斯斯坦东干人的语言使用状况,阐释东干人的语言适应方向、语言适应过程和语言适应结果,分析多重因素对东干语言适应的影响,提供跨境移民语言适应和传承的典型案例,构建跨境移民语言适应—传承模式。

(四)东干社会语言历史背景

东干族源自中国的回族。19世纪下半叶,今甘肃、陕西等地的回民,反抗清廷失败,遭清军追击,从今新疆,分南北两路,向西越境,到达沙皇俄国的中亚地区,分布在现今吉尔吉斯斯坦等中亚三国。苏联政府识别并承认该移民群体为东干族。

东干族使用的语言称东干语,从结构上,东干语往往被看作中国西北地区的汉语中原官话和兰银官话在中亚地区的特殊变体,尽管东干语中融入了不少俄语、阿拉伯语、波斯语和突厥语族语言词汇,近年来还吸收了一些普通话词汇。现在使用的东干文是苏联政府帮助创制的,用斯拉夫字母来拼写,是世界上唯一一种用拼音文字书写的汉语方言文字。

东干族大多分布在楚河流域,最初有1万多人,现今已有5万多人,占今吉尔吉斯斯坦东干族总人口的88%。该流域90%以上的东干族的第一语言仍是东干语,多数东干人会说东干语和俄语,部分人还兼说吉尔吉斯语等。东干族通常不与外族通婚。在东干语区的集体农庄里,东干人与哈萨克人、吉尔吉斯人友好相处,东干语通常是该语区的一种通用语言。

东干族先民(中国回民)移居中亚后,大多数东干族采用的是语言整合策略,而不是语言同化策略。他们适应主流语言,适应主流文化,适应国家政策,经过140年的语言适应,其语言生活发生重大变迁,全民接受主流语言学习和教育,其语言结构与主流语言结构出现趋同变化,多数人成为双语或多语人,其文字所用的字母与主流文字字母保持一致,人名姓氏改用主流社会的俄罗斯式命名,等等。然而,也有始终不变的重要因素,这就是家庭使用母语,代际相传,薪火不断。换句话说,东干族的语言适应和语言传承并行不悖,未做偏废。关于东干族语言传承,另有专文(周庆生2018)发表,本文不再赘述。

东干族的语言适应和语言生活变化主要表现为以下5个方面:(1)学习主流文化语言;(2)与主流语言结构趋同;(3)双语现象普遍;(4)改用俄罗斯文字母;(5)改用俄罗斯式姓名。

一、学习主流文化语言

140年前,吉尔吉斯斯坦东干族先民(回族)从中国迁入沙皇俄国的中亚地区,他们当时只会说汉语陕西甘肃方言,绝大多数都是文盲,只有几个秀才认得一些汉字。至1895年,东干先民中的识字人数,包括识汉字、阿拉伯文和俄文的人数,还不足其人口总数的2%(Шинло 1965:259)。但是,他们在各种正式场合,都需要使用国家主流语言俄语;在跟周边民族交往时,则会经常接触吉尔吉斯语、哈萨克语或乌兹别克语等。东干族先民跟俄罗斯族、吉尔吉斯族、哈萨克族或乌兹别克族之间的交往,存在着巨大的语言障碍,给东干族先民带来了巨大的生存压力和生活困难。

当时沙俄政府推行“俄罗斯化”政策,教育实行“义务国语制”,各类学校只能学习使用俄语,不能学习使用当地民族语言。

为了适应全新语言环境需求,缓解移民生存压力,顺应国家语言政策,更好地融入主流社会,东干族先民集资办学,从娃娃抓起,传授俄语。1884年在今哈萨克斯坦营盘乡,开办了东干族第一所俄语正规学校。1919年在比什凯克和托克马克举办师范班,有10名东干青年参加学习,他们毕业后成为东干族师范教育第一批教师。1923年在今吉尔吉斯斯坦的比什凯克、托克马克等地创办了东干乡庄新学校(王超2010:97)。至1937年底,中亚东干族里已经有70%的人脱掉了文盲帽子(王国杰1997:330)。

由于掌握了主流文化语言俄语,东干人的文化教育水平大幅度提升。据1976年苏联人口普查,4万东干族中,有副博士学位的36人,博士学位的4人,这种比例在苏联120个民族中名列第一(王国杰1997:329-338)。“东干族各种专业人才遍及苏联各地,但主要集中在东干乡庄……如在马三青农庄,1972年就有90名大学毕业的东干农业专家在那里工作。90年代初,东干乡庄的大学毕业生已达500多名,占劳动力总数的四分之一(丁宏1999:48-49)。”

二、与主流语言结构趋同

东干族的语言适应过程也是东干语的语言变化过程。东干语是移民语言、非主流语言和弱势语言,俄语是官方语言、主流语言和强势语言。弱势语言长期接触强势语言,往往会主动适应强势语言的结构,吸收强势语言的结构元素,发生语言趋同的变化。经过几十年的东干-俄罗斯语言接触,东干语词汇中出现了一批俄语借词,语音中增加了一个俄语音位[r],语法中出现了一些俄语语序。

借用俄语词汇。东干语中的俄语词汇借用最多,几乎涉及社会文化各领域,如社会制度、意识形态、学术理论、哲学、宗教、科学技术、生活方式和文学艺术等(丁宏1998)。在不同种类的东干语文章作品中,俄语借词比例差别较大。在口传文学如“口歌”“口溜”中,几乎没有俄语借词;而科技、政治类文章,则会高过7%(常文昌2010:6)。譬如:巴尔基阿(партия,党)、考拉号子(колхоз,集体农庄)、玛什乃(машина,机车/汽车)、根诺(кино,电影院、电影)、康比尤特(компьютер,电脑)、基万(диван,沙发)、布拉基(платье,连衣裙)、合列巴(хлеб,面包)、乌哈(уха,鲜鱼汤)、伏特加(водка,烈性酒)、阿尔申(

东-俄、东-突混合词组。还有一些由两种或多种民族语言词汇组合而成的混合词组。如“吆машинэ”(开汽车)、“联合щтат”(联邦)、“姑姑чка”(小姑姑)等都是由东干语词和俄语词组合而成的。大巴扎(大的集市)、油馕(和油、鸡蛋做成的小馕)、卡拉湖(热湖)等是由东干语词和突厥语族语言词组合而成的。

增加俄语[r]音位。俄语中有个舌尖中浊颤音[r],东干语中没有,如果用东干语拼写带[r]音的俄语借词,很不方便。另外东干语还适当吸收阿拉伯语、波斯语、吉尔吉斯语和哈萨克语等语言的借词,这些语言都有[r]音,东干语增加了一个[r]音位后,拼写上述语言的相关借词时,就得心应手了。

改用俄语等语序。东干语经常借用外来语的语序。表示年月日,有时采用俄语“先小后大”的时间顺序,代替汉语“先大后小”的排列顺序,比如将“正月初一”说成“初一的正月”。表示钟点数目时,则会采用吉尔吉斯语的数量表示法,把数词放在量词的后面。譬如,把“两点钟”说成“小时二”。一篇文章中,把“列宁博物馆两点钟开放”,写成“列宁的母杰依(博物馆)撒哈特(小时)两个上开的呢”(林涛2011:39-40)。

三、双语现象普遍

在东干族的语言适应过程中,弱势语言东干语除了发生向强势语言俄语趋同的变化外,东干族社会还出现了双语和多语现象,产生了一批双语人和多语人。

(一)双语人口增多

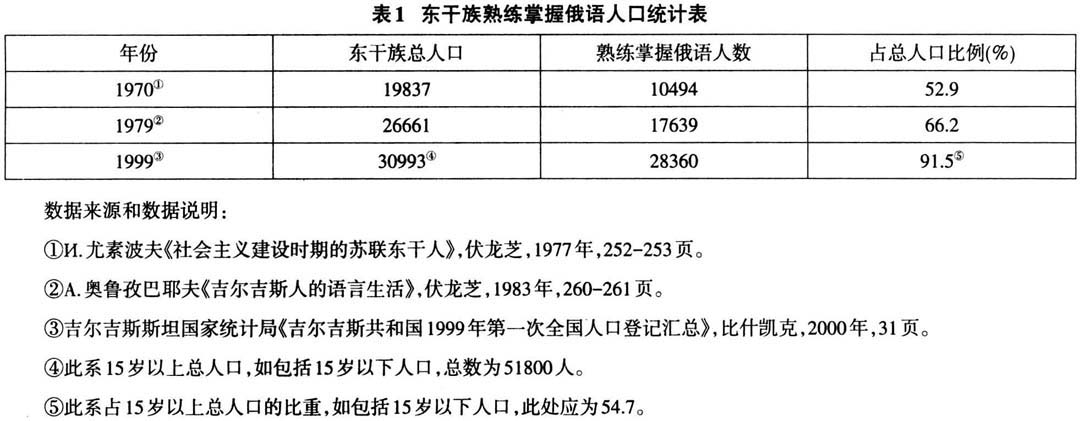

根据近40多年来官方公布的统计数据,吉尔吉斯斯坦东干-俄罗斯双语人占该民族总人口52%以上,如果在15岁以上人口范围内统计,东-俄双语人的比重已超过91%。见表1。

根据我们2013年的抽样调查,在503个样本中,双语人316人,占样本总数的62.8%;三语人147人,占总数的29.2%;四语人40人,占总数的8.0%。见表2。

从表2可以看出,不同居住形式的调查点,双语三语分布情况既有相似性,又有差异性。相似性表现为,不论是聚居村、杂居村还是散居市,各个调查点的双语、三语和四语使用人数,均呈递减趋势。差异性表现为,散居市的数据跟聚居村和杂居村之间差别较大。聚居村、杂居村的双语人比例都在65%以上,三语人比例在21%以上;双语人的比重高,三语人比重低,“双高三低”,双语人跟三语人之间相差40个百分点。但散居市的双语人比重还不到样本总数的一半,双语人跟三语人之间的差距也不悬殊,不到10个百分点。

(二)双语生活丰富

根据我们2013年的抽样调查,东干族社会生活的方方面面都在使用双语或多语。

1.工作、学校和农贸集市

在工作中,东干人使用俄语的人次比重为51.5%;使用东干语的为39.0%;使用吉尔吉斯语的很少,只占9.5%。

在学校课堂及课后,东干入主要使用俄语,人次比重过半,占56.7%;东干语使用较少,占29.0%;吉尔吉斯语使用更少,占14.3%。

在农贸集市,东干族主要使用俄语和东干语,使用俄语的,占50.1%;使用东干语的占35.2%;使用吉尔吉斯语的较少,占14.7%。

2.家庭、本族人之间和清真寺

在家庭和本族人之间,东干族主要使用东干语和俄语,相对而言,东干语的使用比例比俄语高一些,使用东干语的分别为52.8%和57.3%;使用俄语的分别为41.1%和37.9%。

在清真寺,东干族主要使用东干语,使用比达74.8%;俄语使用很少,占19.8%;吉尔吉斯语用得更少,仅占5.4%。

3.大众传播媒介和书刊

对于广播、电视、电影等传播媒介,东干族选用俄语收听收视的人次比重分别为67.3%、69.7%和69.3%,选用吉尔吉斯语的分别为26.8%、18.9%和17.6%,选用英语的分别为4.5%、8.6%和9.9%,选用汉语的分别为1.4%、2.8%和3.2%。

对于网络,选用俄语的占80.9%,选用吉尔吉斯语的占14.4%,选用英语及其他语言的均在3.6%以下。

关于报纸,选读俄文的,占47.8%;选读东干文的,占41.1%;选读吉尔吉斯文的,只占11.1%。

对于杂志和书刊,选读俄文的,占55.9%和56.5%;选读东干文的,分别为34.2%和29.3%;选读吉尔吉斯文的,分别为9.9%和14.2%。

四、改用俄罗斯文字母

东干族在学习适应主流语言的同时,积极响应政府的号召,创制了阿拉伯字母的东干文,后将阿拉伯字母改换成拉丁字母,最终将拉丁字母改换成斯拉夫字母(或称基里尔字母),从而使东干文字母跟主流语言的俄文字母保持一致,形成了以主流语言的文字字母拼写的东干文。

20世纪30年代,苏联语言文字政策发生变化。一方面,要把拉丁字母体系的少数民族文字变为俄文字母体系,发布了《关于把北方各民族的语言改为基里尔字母的决议》(1935年);另一方面,强制推行俄语,做出了《关于民族共和国和州立学校必须学习俄语的决议》(1938年)(阿尔托夫1994:20)。

1952年苏联科学院东方学研究所成立了一个创制俄文字母东干文的委员会,龙果夫任委员会主席,桑席耶夫、谢尔久琴柯以及东干人卡里莫夫、杨善新、宗娃子和十娃子等任委员。该委员会决定以甘肃方言作为东干族标准语的基础(谢尔久琴柯1956:122),研究制订了东干文的俄罗斯字母新方案,除了使用全部俄罗斯字母外,又创立了5个新字母,以解决东干语言中的特殊问题。

东干俄罗斯字母方案于1953年正式公布。东干人十娃子和杨善新编写了新东干文识字课本。1957年东干文报纸《东火星》复刊,刊名改为《十月的旗》,文字改用新东干文。该报是东干语言文学发展的重要阵地。(丁宏1999:136-140)

该时期,俄语在苏联基本普及,多数东干人认识俄文。改革后的东干文,采用俄文字母而不是阿拉伯字母或拉丁字母来拼写,更易于东干族群众采纳和接受,更方便东干族学习和使用,同时也进一步促进东干人适应主流语言和主流文化。

五、改用俄罗斯式姓名

吉尔吉斯斯坦东干族的语言适应过程,也是东干族学习使用主流语言的过程,是东干语发生语言趋同变化的过程,是东干族大量出现双语人、多语人的过程,同时也是东干族的人名姓氏改用俄罗斯名的过程。

19世纪末,东干族先民在进入沙皇俄国中亚地区前后,东干族先民仍在使用官名(汉名:姓+名)、经名和小名。《东干族:人物与命运》中收录了162个东干人的姓氏,其中以经名为姓的有121个,用汉姓汉名的有41个(海峰2005)。在俄国境内,东干族社会生活的方方面面,诸如儿童上学、社会谋职、人口登记甚至与陌生人接触,都要使用俄罗斯姓名,俄式姓名犹如进入社会大剧院的一张入场券,没有俄名,就难以步入俄罗斯的社会大门,更谈不上在俄罗斯社会生存发展和融入。

面对社会生存的巨大压力,为了适应主流文化发展的大环境,顺应各民族社会交往互动的需求,东干族终于抛弃“汉式官名”,改用“俄式姓名”(名+父名+家族名),获得了俄罗斯主流社会文化及其他民族的认可。譬如,东干族作家尔利·尔撒佐维奇·阿布都的姓名中,“尔利”是本人名字,“尔撒佐维奇”是父名,“阿布都”是家族名,即第一代迁居中亚的先辈的名字,也可看作家族姓。

东干族的姓名制度经过几代人的演变,发生了较大的变化,特别是东干族的汉式官名已经彻底放弃使用了,取而代之的是俄式姓名;但是,东干族的经名并未废弃,迄今仍在使用。从历史上看,过往的双名是“经名+汉式官名”,也可称为“回汉双名”;今日的双名则是“经名+俄式姓名”,亦可称作“回俄双名”。东干族从“回汉”双名到“回俄”双名的演变过程,也是东干族对俄罗斯文化适应与对东干伊斯兰文化传承的过程。

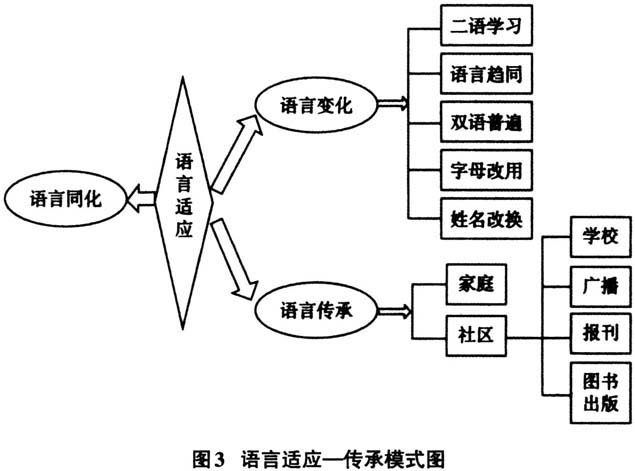

跨境移民群体的语言适应问题实质上是一个“入乡随俗”问题。跨境移民群体进入新的居住国后,如何面对巨大的生存压力和突出的语言问题,如何“随俗”,如何“顺应”,往往面临“顺外弃内”“顺外传内”和“隔外存内”3种不同取向的选择。

“顺外弃内”是指顺应并转用主流强势语言,放弃本民族语言,达到语言融入或同化的结果。本文将这种选择构建为语言适应—同化模式。

“顺外传内”是指既顺应主流强势语言,也保留本民族语言,兼通本族语和主流语言。“顺外传内”型移民,既能融入居住国的主流语言文化,又能保持本民族的语言文化。本文将这种选择构建为语言适应—传承模式。

“隔外存内”是指与主流强势语言保持一定隔阂,只在封闭的本民族语言圈内生活。本文没有涉及该种选择。请看图3。

(一)语言适应—同化模式

语言同化是指弱势语言在适应强势语言的过程中,不断放弃本民族语言的使用和传承,儿童母语转用强势语言,完全融入强势语言之中。19世纪从沙皇俄国迁入中国的俄罗斯族,经过100多年的移入生活和语言适应,母语濒危,语言转用大量出现,我们称此为语言适应—同化模式。

当年从南路进入今吉尔吉斯斯坦奥什地区的东干先民的后裔,已经不再使用东干语了,他们大多数人的母语转用乌兹别克语,少数人转用俄语。

(二)语言适应—传承模式

140年前从中国甘肃、陕西迁入今吉尔吉斯斯坦的回族,后称东干族,在中亚异质语言文化大环境中,历经四五代人的演变,多数人掌握了两种或多种语言,少数人母语丢失,大多数人母语保持,且代代相传,我们称此现象为语言适应—传承模式。该模式包括语言变化和语言传承两种取向。

1.语言变化取向

弱势移民语言在适应强势主流语言的过程中,为了顺应强势语言文化和主流社会的需要,弱势移民语言使用者和语言结构均发生诸多变化。譬如东干族全民学习第二语言或主流语言,接受主流语言文化教育;东干语言结构与强势语言俄语趋同,出现较多强势语言的借词以及一些语音语法借用形式,丰富了弱势语言东干语的词汇及语音语法表现形式。弱势民族东干族熟练掌握本族语和强势语言俄罗斯语,东干族的东-俄双语人口占该民族总人口的半数以上;东干族正式姓名改用俄罗斯式命名。

2.语言传承取向

语言传承是指,弱势群体一方面能够较好地适应强势语言文化要求,能够跨越语言交际障碍,融入主流语言文化之中;另一方面,能够一代一代不中断地习得母语,保持母语传递畅通。语言传承涉及传承的径向、主体、对象、环境、心理等诸多要素(周庆生2018),图3只列举了传承的径向:家庭、社区、学校、广播、报刊、图书出版,其中家庭和社区更重要。

随着全球化和经济一体化的到来,随着“一带一路”倡议的传播,吉尔吉斯斯坦也受到世界多元文化的冲击,吉尔吉斯斯坦东干人的语言适应不再局限于适应本国国语或官方语言,开始接受并学习英语和现代汉语的东干人越来越多,东干人的语言适应也呈现多元化趋向。

参考文献:

[1]B.M.阿尔帕托夫1994《苏联20、30年代的语言政策:空想与现实》,陈鹏译,《民族译丛》第6期。

[2]毕新惠2011《从中亚东干人语言的变迁看文化适应》,《中国穆斯林》第4期。

[3]常文昌2010《中亚东干文学简论》,《华文文学》第3期。

[4]丁宏1998《试论东干人语言使用特点——兼论东干语与东干文化传承》,《民族研究》第4期。

[5]丁宏1999《东干文化研究》,北京:中央民族大学出版社。

[6]高欢2013《语言调试与民族文化传承——以湖南维吾尔族方言词汇为例》,《民族论坛》第10期。

[7]海峰2005《中亚东干族姓氏演变探略》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)第3期。

[8]李鑫2014《吉尔吉斯斯坦米粮川东干族语言使用问卷分析》,《文化学刊》第3期。

[9]林涛2011《中亚东干语及其发展状况》,《北方语言论丛》(年刊)。

[10]马磊,周庆生2015《吉尔吉斯斯坦哨葫芦村东干人语言使用情况调查研究》,《双语教育研究》第3期。

[11]申慧淑2011《城市朝鲜族语言适应研究》,中央民族大学博士学位论文。

[12]王超2010《跨国民族文化适应与传承研究——以中亚东干人为例》,陕西师范大学博士学位论文。

[13]王国杰1997《东干族形成发展史》,西安:陕西人民出版社。

[14]谢尔久琴柯1956《关于创立民族文字和建立标准语的问题》,刘涌泉、阮西湖等译,北京:民族出版社(内部发行)。

[15]杨景2015《东干语借词研究》,中国社会科学院博士学位论文。

[16]尹春梅,周庆生2016《吉尔吉斯斯坦比什凯克市东干族语言使用情况调查研究》,《回族研究》第3期。

[17]周庆生2015《语言生活与语言政策——中国少数民族研究》,北京:社会科学文献出版社。

[18]周庆生2016《语言保护论纲》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)第2期。

[19]周庆生2017《东干语案例可以作为语言传承畅通与中断的典型》,《语言战略研究》第3期。

[20]周庆生2018《论东干语言传承》,《民族语文》第2期。

[21]Berry,J.W.,Y.H.Poortinga,M.H.Segall,et al.1992.Cross-cultural Psychology:Research and Applications.Cambridge,MA:Cambridge University Press.

[22]Giles,H.and P.F.Powesland.1975.Speech Style and Social Evaluation.New York:Academic Press.

[23]Vedder,P.2005.Language,ethnic identity,and the adaptation of immigrant youth in the Netherlands.Journal of Adolescent Research 20(3),396-416.