作者简介:李璐,女,博士,北京教育科学研究院教育发展研究中心助理研究员,从事教育经济与管理研究。北京 100045

内容提要:基于2011-2015年京津冀高校科技统计数据,采用数据包络分析中产出导向的SBM模型和Malmquist生产率分解指数法探究京津冀高校科技资源配置现状、模式和科技创新效率,研究发现京津冀高校科技资源配置规模和科技创新产出存在以北京为中心的极化效应,三地高校科技创新资源配置结构和模式存在差异。京津冀高校科技创新效率较高,高校科技创新效率提升的根本动力来源于技术进步和科技创新资源配置结构的优化。未来需提升津、冀高校科技资源配置规模,逐步构建京津冀高校“原始创新-研发转化-推广应用”错位发展的科技创新协同机制,不断优化高校科技资源配置结构。

关 键 词:京津冀 高校 科技创新效率 SBM模型 Malmquist指数

标题注释:2017年北京市优秀人才培养资助青年骨干人才项目“京津冀政产学研用协同创新的模式与机制研究”(0601221830101)。

中图分类号:G40-054 文献标志码:A 文章编号:1674-2311(2019)2-0044-10

一、引言

作为创新体系中的生力军,高校在知识创新[1]、人才培养和科技服务[2]方面发挥了举足轻重的作用[3],科技成果占据全国的70%以上①。京津冀地区高等教育资源丰富,优质高等教育资源集中[4],也是高素质人力资源密集、知识创新产出丰富和高科技产业发展迅速的典型地区[5]。分析京津冀高校的科技资源配置情况、模式及科技创新效率,对促进高等教育融入区域创新体系、发现高校科技创新能力提升着力点[6],促进京津冀教育协同创新具有重要意义。

目前,学术界对科技创新的效率问题的理论探讨相对较少,部分实证研究是基于效率测度方面的方法积累[7]。效率测度有非参数方法和参数方法两种,非参数方法以Charnes(1978)等提出的数据包络分析法(DEA)为代表[8]。参数方法以Schmidt(1977)[9]和Meeuser等(1977)[10]分别提出的随机前沿分析法(SFA)为代表。关于科技创新效率的实证研究多采用非参数方法(DEA)。在DEA模型中,多投入变量主要纳入了资源投入规模方面的相关指标,实证研究多选取人力资源投入和科技经费投入作为反映科技资源配置的投入指标,集中反映资源配置规模。然而,这些研究既未考虑资源配置结构的相关变量,也未考虑到诸多实证研究已经证实的科技交流合作对科研创新的正向影响作用[11-13]。科技创新产出指标以科技成果、技术转让和科技获奖为代表。相关研究主要采用论文著作、专利授权数、专利出售合同当年收入数和获国家级奖励总数等指标衡量[14]。既有研究在三方面有待改进:(1)缺乏对城市群层面高校科技创新效率的理论分析和实证研究;(2)对科技资源配置的内涵界定窄化,仅考虑了资源投入规模,没有考虑投入结构,研究思路需从追求规模效益的外延式投入产出模式向优化供给侧结构的内涵式发展模式转变;(3)对京津冀高校科技资源配置模式的分析不足,欠缺高校科技资源配置多维度视角下科技创新效率的研究。

因此,本文将基于京津冀高校科技统计数据,采用SBM模型和Malmquist生产率分解指数法探究京津冀高校科技资源配置现状、模式和科技创新效率。同时,将北京高校与上海高校的科技资源配置和科技创新效率情况进行比较分析,了解两者的共性与差异。

二、理论假设

研究京津冀高校科技创新效率问题涉及三对关系的处理及相关理论。

首先,京津冀作为中国快速发展的城市群,研究城市群科技创新问题涉及区域创新理论,需要明确地域环境与科技创新之间的逻辑关系。区域创新是在特定区域范围内发生的所有创新活动和创新成果的总称[15]。不同区域资源条件、经济和文化特色不同,区域创新会呈现路径依赖和锁定特征,形成创新的区域差异性或地理分布的不均衡性,这一特点已在发达国家和发展中国家得到普遍验证,表现为创新活动高度集中在少数地区[16]。不同地区创新体系的差别表现在创新战略目标特性、资源配置、创新模式、创新效益、创新政策和环境等不同方面。据此提出理论假设1。

理论假设1:京津冀高校科技资源配置的规模、结构、模式和产出存在差异。

其次,高校科技创新效率分析需要明确投入要素与产出要素之间的关系,以知识创新理论作为支撑。知识创新研究模型反映的是知识创新过程中投入与产出的功能关系,分析对象可以是知识生产机构或地理区域(如国家、区域或城市等)。因变量一般为创新产出,自变量为一组复杂变量,包括人财物等投入要素。较为经典的函数是格里利谢斯-贾菲(Griliches-Jaffe)知识创新函数,强调投入质量对于研发效率的影响[17]。本研究将科技创新资源配置结构作为衡量投入质量的指标纳入知识创新生产模型。据此提出理论假设2。

理论假设2:京津冀高校科技资源配置结构对科技创新效率产生影响。

第三,高校科技创新效率提升与科技创新效率的影响因素可能存在差异。孙绪华(2011)和王珍珍等(2013)的研究均验证了技术进步对科技创新效率提升的正向作用[18][19]。索洛将技术进步作为外生变量,论证了技术进步对区域经济可持续增长的作用[20]。罗默和卢卡斯提出了内生增长理论,强调技术要素作为内生变量对区域经济增长及均衡程度的贡献[21][22]。据此可以提出技术进步对科技创新效率提升产生影响的假设。在此假设基础上,增加验证科技资源配置结构是否对科技创新效率提升产生影响。提出理论假设3和理论假设4。

理论假设3:技术进步对京津冀高校科技创新效率提升产生正向影响。

理论假设4:科技资源配置结构对京津冀高校科技创新效率提升产生影响。

三、研究方法

(一)变量选择与数据来源

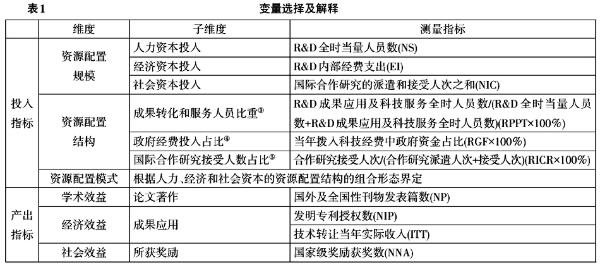

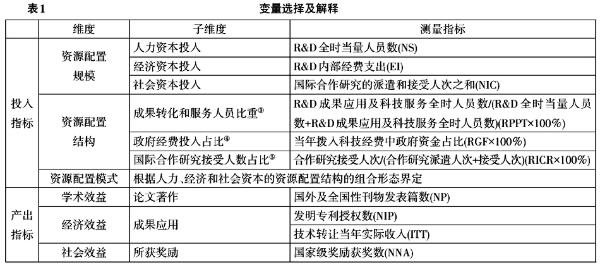

本文从高校科技投入和产出两方面构建高校科技资源配置和科技创新产出的测度指标,分为区域和省际两个层面讨论。高校科技资源配置指的是高校科技人力、科技经费、国际科技交流等各类资源的配置规模、结构和模式②。高校科技创新是指高等学校进行的所有创造和应用新知识、新技术的科学技术活动。本文将资源配置规模和结构的6个变量作为投入变量纳入科技创新效率的分析模型之中,资源配置模式可能在京津冀三地呈现异质性,所以不纳入实证数据分析的模型。统计分析数据来源于2007-2016年出版的高等学校科技统计资料汇编。

(二)分析模型

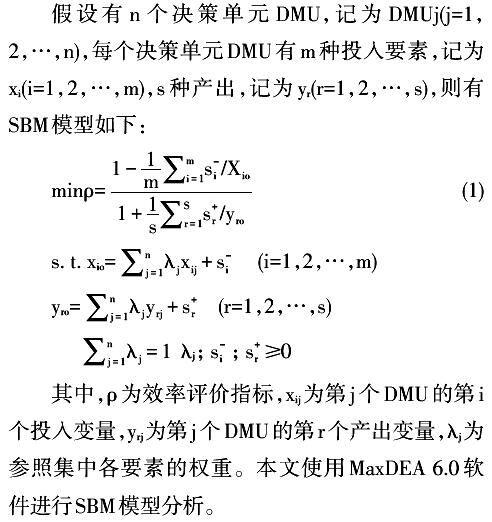

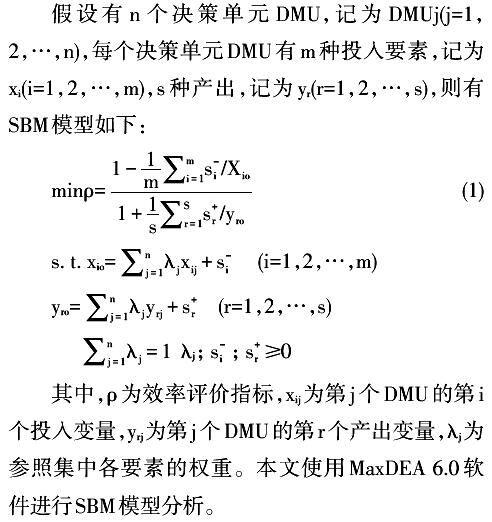

1.产出导向的SBM模型。基于产出导向的SBM模型是在现有投入相对稳定的前提下扩大产出[23],优势在于它将松弛变量纳入目标函数,以各项投入可缩减和各项产出可增加的平均比例测算无效率,使效率测算更为精确,更强调高校科技生产的利润最大化,这与高校科技创新资源配置追求效率提升的初衷更为相符。

2.DEA-Malmquist生产率分解指数法。Fare等(1994)提出了考察两个不同时期全要素生产率增长(TFPch)的Malmquist生产率指数,用于面板数据和多投入多产出分析,反映整体生产率变化情况[24],适用于科技资源配置全要素生产率的投入产出效率分析。

当规模报酬不变时,TFPch是技术效率变动指数(Effch)和技术进步变动指数(Techch)的乘积。技术效率变动指数(Effch)反映对现有资源有效利用的能力,体现决策单元组织管理水平的变化;技术进步变动指数(Techch)测量技术效率的进步情况。即:

TFPch=Effch×Techch

(2)

当规模报酬可变时,技术效率变动指数(Effch)可分解为纯技术效率变动指数(Pech)和规模效率变动指数(Sech)的乘积。纯技术效率变动指数(Pech)反映管理、制度体系等因素对生产率的影响;规模效率变动指数(Sech)反映现有规模与最优规模的差异。公式:

Effch=Pech×Sech

(3)

若TFPch>1,表示从第t期到t+1期的全要素生产率提高,反之则为下降趋势,TFPch=1,则表明效率没有变化。Techch、Pech和Sech指数变化的解释与TFPch类似,若其大于1,表明该要素为全要素生产率增长的源泉,小于1,则显示其为全要素生产率降低的原因。

本文选取DEA-Malmquist生产率分解指数法,使用DEAP Version 2.1来分析高等学校创新能力提升“2011计划”提出以后(2011-2015年)五个年度京津冀高校科技创新的资源配置效率变化。

3.科技创新产出滞后期的确定。科技创新投入和产出之间存在时滞效应。不同学者对滞后期的选定存在三阶[25]、四阶[26]和一阶[27]的差异。结合国内高校科研活动的实际规律,本文采用三阶滞后期,即第t年的高校科技资源配置作为投入要素,影响第t+3年的科技创新成果产出。

四、实证分析

(一)京津冀高校科技资源配置

1.资源配置规模。从资源配置均衡性来看,京津冀地区的高校科技资源配置存在以北京为中心的极化效应。北京的人员、经费和合作交流人次在区域内的占比均超过了60%,天津其次,河北最低。值得注意的是,天津和河北两个省份在京津冀地区中三个维度的科技资源配置总量占比均不超过20%,尤其是河北的R&D经费内部支出在三地中的占比小于10%。

将北京高校与上海高校的情况作对比发现,北京高校科技人员和经费投入规模高于上海,但上海高校国际化研究水平更高。2015年,北京高校R&D全时当量人员数比上海高校多9573人,是上海高校的1.44倍。北京高校R&D内部经费支出规模也高于上海高校,是其2.11倍。但是北京高校的国际合作研究交流低于上海高校338人次,上海高校科技活动的国际化水平要略高于北京高校。

2.资源配置结构。京津冀高校的科技资源配置结构整体表现为重视原始研发人员投入、政府经费投入占比高、赴外国际合作研究比例高的特点。

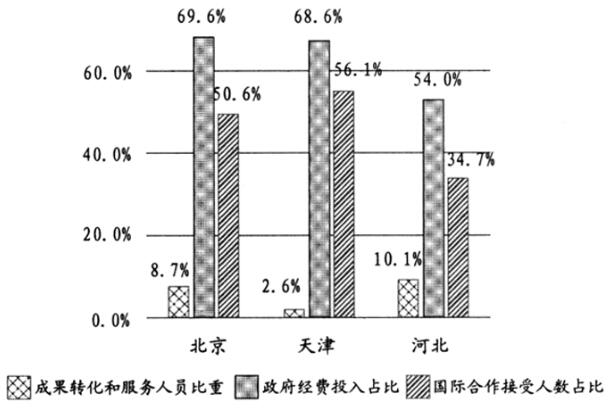

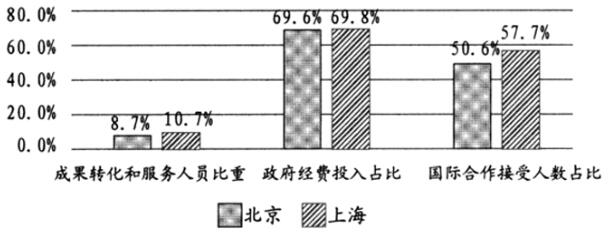

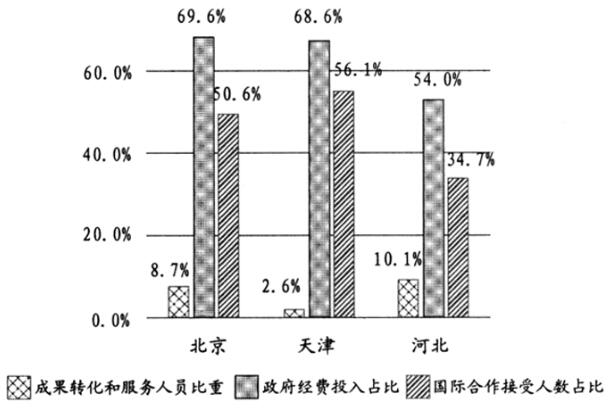

在人员投入结构方面,从成果转化和服务人员比重看,北京高校和天津高校更重视研发环节的人员投入,河北高校的成果转化和服务人员比重较高(10.1%),北京高校以8.7%列居第二,天津高校仅有2.6%。在经费投入结构方面,京、津、冀高校科技创新对政府经费投入的依赖度依次降低。北京高校科技创新最依赖政府经费投入,政府经费比例高达69.6%,天津高校其次(68.6%),河北高校的比例最低(54.0%),科技创新的其他经费来源占比相对较高。在高校科技创国际化方面,天津高校和北京高校表现突出,高于河北高校。从高校国际合作研究接受人数占比方面看,天津高校比例最高,为56.1%,北京高校居中,比例为50.6%,河北高校相对较低,为34.7%,一定程度上反映了天津高校科技创新的在地国际化水平相对较高。

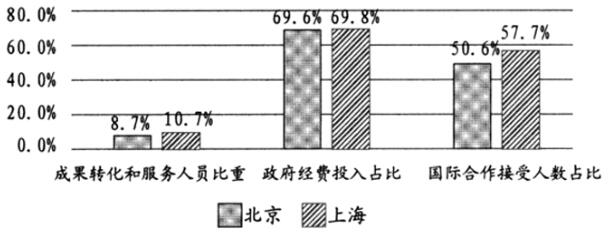

从图1反映的北京和上海高校的情况来看,北京高校在三个子维度科技资源配置方面的比例值均略低于上海,即成果转化和服务人员比重相对较低(8.7%),政府经费投入比例与上海基本持平,国际合作接受人数比例略低于上海,上海为57.7%,北京为50.6%。由此可见,北京高校更重视对原始创新的人员投入和赴外合作研究交流,上海更重视对科技成果转化方面的人员投入和国际合作研究交流。

图1 2015年北京和上海高校科技资源配置结构

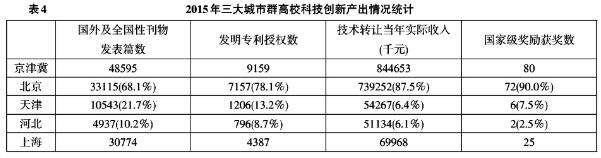

3.资源配置模式。根据图2,京津冀三地高校科技资源配置模式存在差异。北京高校呈现出政府主导的科技资源投入模式,其政府经费投入占比位列三个地区中首位;天津高校表现为聚焦原始研发和在地国际化的科技资源投入模式,因其国际合作研究接受人次占比三地最高,而成果转化和服务人员比重三地最低;河北高校为成果导向的多元经费投入模式,其成果转化和服务人员比重最高,而政府经费投入比例和在地国际化水平相对较低。

图2 2015年京、津、冀高校科技资源配置模式

《京津冀协同发展规划纲要》中,对北京、天津和河北三个省市的科技创新定位为北京原始创新、天津研发转化、河北推广应用的衔接。鉴于京津冀地区高校科技资源分布具有一定的极化特点,所以表现为原始创新的特点较为突出,天津研发转化(RPPT=2.6%)和河北推广应用(RPPT=10.1%)方面的人员投入显得相对不足。

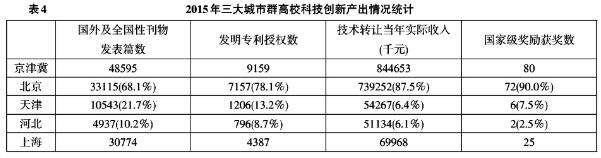

(二)京津冀高校科技创新产出

从高校科技产出的均衡程度来看,京津冀高校科技产出区域内分布不均衡,存在极化效应。从省际数据比较情况来看,北京高校贡献了京津冀地区高校科技创新产出的主体,平均贡献率在70%以上,而且贡献程度按照学术效益、经济效益和社会效益的顺序递增,产出效益在区域内分布极不均衡。

北京高校科技创新产出的综合效益高于上海。代表学术效益的论文发表篇数相差不大,但是代表经济效益的发明专利授权数和技术转让收益以及代表社会效益的国家级奖励获奖数均明显高于上海。2015年,北京高校发明专利授权数是上海的2.6倍,技术转让当年实际收益是上海高校的10.6倍,国家级奖励获奖数是上海的2.9倍。综合(一)和(二)部分的实证分析,理论假设1得以验证。

(三)基于产出导向的SBM效率测算

SBM模型测算发现,京津冀高校科技创新效率较高,SBM效率值均为1。是否包括结构性投入要素对京津冀高校科技创新效率没有影响,但对上海高校科技创新效率有一定的影响。当将三个资源配置结构的要素均纳入模型,北京、天津、河北和上海高校科技创新效率均为1,不存在投入要素冗余和产出要素不足,高校科技创新效率较高。然而,若将三个结构性要素从模型中去除后,上海高校的科技创新效率发生了变化,从原来的1下降至0.593。换言之,上海高校的科技创新效率中,资源配置结构贡献了40.7%的作用,这充分说明资源配置结构对高校科技创新效率是具有重要意义的。以2015年的数据为例,上海高校仍存在人力资本、社会资本投入的冗余,R&D全市当量人员数可以再下降3382.4人,国际合作研究交流人次可减少348.2人次;上海高校的成果应用产出和所获奖励方面的产出应该进一步提升,发明专利授权数还应该增加2975.9项,技术转让当年实际收入尚需增加14242.6万元,国家级奖励获奖数应当再提升0.88项。综上,理论假设2中京津冀高校科技资源配置结构对科技创新效率的影响没有得到检验,但是上海高校科技创新资源配置结构对效率的影响机制得以验证。

(四)基于Malmquist指数的效率变化分析

在分析高校科技资源配置和科技产出的变量时,本文参照既有研究对“技术转让当年实际收入”和“R&D内部经费支出”这两个经费相关变量进行了贴现处理,按照中国国有企业通常采用的8%的贴现率进行折算。由于文中科技创新产出变量和高校科技资源配置之间存在3年的时滞期,与未贴现处理相比,贴现处理会相应提高科技资源配置中成本的比重,故全要素生产率变化情况的测量数值会比未贴现处理的略低。

1.区域层面的科技创新效率变化情况。京津冀高校科技创新效率在2012-2013年度小幅下降后稳步提升,科技创新效率提升的主要驱动力来自技术进步。从表5中全要素生产率的统计数据来看,2011-2012年度京津冀地区高校科技创新的TFPch值为1.150,大于1,故2012年度京津冀高校科技创新效率较之2011年度有所提升,效率提升的主要来源为技术进步。随后,2013年度的TFPch值为0.908,小于1,说明在2013年度,京津冀高校的科技创新效率有所下降,下降的主要影响因素为技术进步,随后逐年增幅提升。

值得注意的是,若将模型中教育资源投入结构的3个变量去掉之后,京津冀高校科技创新的全要素生产率较之原模型的结果有所下降,2011-2015年的TFPch值由1.032下降至0.937,趋势变化的结论从原模型的效率增加变为效率下降。由此可见,五年间京津冀高校科技创新的效率增加的根本动力源于教育资源投入结构的优化,侧面反映了教育资源投入的结构性调整对提升高校科技创新效率的重要贡献和意义。从科技创新效率的年均变化情况来看,2012年到2014年的年均TFPch值均小于1,年均高校科技创新效率呈现下降趋势,但下降的幅度逐年减小,2015年开始,京津冀高校科技创新效率开始提升。综上,理论假设4中京津冀高校科技资源配置结构对科技创新效率提升的影响得以验证。

2.省际层面的科技创新效率变化情况。从2011-2015年北京、天津、河北三省市高校科技创新效率的整体变化情况来看,除河北高校科技创新效率有所下降之外,北京和天津高校均呈现上升态势,天津高校科技创新效率增长的幅度高于北京高校,北京高校科技创新效率增长幅度高于上海高校(见表6)。从年均全要素生产率的变化趋势来看,北京高校科技创新效率在2013年度经历了小幅下降,后逐年提升;天津高校科技创新效率在2011-2014年保持了增长态势,但2015年有所下降;河北高校科技创新效率不甚稳定,除在2014年较之2013年有所上升之外,其他年份均呈现下降趋势。上海高校的科技创新效率降低出现在2012年度,之后稳步上升。

五年间,北京、天津、河北高校科技创新效率变化的影响要素和机制存在差异性。从表7的统计数据来看,北京高校科技创新效率的提升主要影响因素为技术进步。天津高校科技创新效率提升的主要影响因素有技术效率提高和技术进步两方面,技术效率提高说明对现有资源的有效利用度更高,天津高校科技创新资源的有效利用表现在规模效率方面,即现有资源配置规模更贴近最优规模。河北高校科技创新效率的降低主要源于技术进步方面的差距,虽然技术效率方面有小幅提升,规模效率的贡献有所体现,但无法弥补技术进步不足带来的效率下降。上海高校科技创新效率提升的主要影响因素与天津高校类似,有技术效率提升和技术进步两方面的贡献。综上,技术进步对高校科技创新效率提升的正向影响得以验证,即理论假设3成立。

另外,从逆向思维的角度出发,若去掉原模型中3个科技资源配置结构方面的变量再观察高校科技创新效率的变化情况,可以发现科技资源配置结构对北京、天津和河北高校科技创新效率变化的不同影响作用。北京高校的科技创新效率从原来的提升(TFPch=1.052>1)变为下降(TFPch=0.94<1);天津高校科技创新效率提升幅度比原模型略低,TFPch值从原模型的1.111下降至1.029;河北高校科技创新效率的下降趋势和幅度均没有变化,TFPch值均为0.918。由此可见,科技创新资源配置结构对北京高校的科技创新效率提升发挥了较大的正向影响。天津高校科技创新资源配置的结构对科技创新效率提升产生正向影响。然而,河北高校尚未发挥科技资源配置结构对提升高校科技创新效率提升的潜力,未来在高校科技资源配置结构性调整方面有较大的挖潜空间。上海高校同北京高校情况类似,科技创新资源配置结构对科技创新效率提升发挥了积极正向的影响。理论假设4在京、津、冀三地高校得到不同程度的验证。

五、结论及讨论

本文利用数据包络分析的SBM模型和Malmquist生产率指数分析法,探讨了京津冀区域和区域内三个省市高校科技创新资源配置现状(包括规模、结构、模式和产出)和科技创新效率及效率变化情况。得出以下三个主要结论:

第一,京津冀高校科技资源配置规模和科技创新产出存在以北京为中心的极化效应,三地高校科技创新资源配置结构和模式存在差异。京津冀高校原始创新投入的特点较为突出,天津高校的研发转化和河北高校的推广应用方面的人员投入相对不足。京、津、冀高校科技创新对政府经费投入的依赖度依次降低。天津和北京高校科技创新在地国际化程度较高。北京高校呈现出政府主导的科技资源投入模式,天津高校表现为聚焦原始研发和在地国际化的科技资源投入模式,河北高校为成果导向的多元经费投入模式。京津冀高校科技资源配置与产出的极化效应这一结论与本文理论假设1和王蓓等(2013)的研究结论一致。这种区域内不平衡的情况可以通过缪尔达尔的循环累积因果原理[28]和赫希曼的不平衡增长理论[29]获得合理解释,区域科技创新增长的不平衡性具有集聚效应,积聚效应会锁定最初增长点的优势并借助极化效应和涓滴效应逐步扩大区域间差距。因此京津冀三地高校科技创新资源配置、结构和模式方面的差异具有合理性,而且科技创新增长的差距在短时间内难以快速改变。

第二,京津冀高校科技创新效率较高,其创新效率没有因是否包括高校科技资源配置结构要素而发生变化,但资源配置结构对上海高校科技创新效率有一定影响。上海高校的科技资源配置结构对创新效率的贡献度为40.7%,表明资源配置结构对部分发达城市高校科技创新效率发挥重要作用。这一点与李清贤等(2014)对教育部直属高校教师科技创新效率影响因素的研究结论相呼应[30],侧面验证了科技资源配置结构对科技创新效率的影响。

第三,近五年间京津冀高校科技创新的效率提升的根本动力源于技术进步和科技创新资源配置结构的优化。北京、天津、河北高校科技创新效率变化的影响要素虽然存在差异,但共性在于技术进步对三地的高校科技创新效率变化均产生决定性影响。这一结论既与孙绪华(2011)和王珍珍等(2013)的研究结论一致,也与罗默和卢卡斯提出的内生增长理论中技术要素对区域经济增长及均衡有重要影响的思想吻合。高校科技资源配置结构对北京、天津和河北高校科技创新效率变化影响作用不同,但资源配置结构对发达城市如北京、上海高校科技创新效率提升的贡献程度更高,天津和河北高校在优化资源配置结构方面仍有较大优化和挖潜空间。总体可以观察到高校科技资源配置结构对科技创新效率提升的影响程度存在由发达城市向欠发达城市逐步衰减的变化规律。换言之,越发达的城市越充分地发挥了高校科技资源配置结构对创新效率提升的积极影响作用。

尽管京津冀高校科技创新效率水平已经相对较高,但建设具有全球影响力的科技创新中心的战略使命和高等教育内涵式发展的改革进程,都对未来京津冀高校科技创新的规模、结构、质量、效益协调发展提出了更高的要求。针对以上研究结论,本文提出如下政策建议:

首先,提升津、冀高校科技资源配置规模。上文研究显示,天津和河北高校科技资源配置的规模效率在不同程度上得以体现,表明津冀高校仍然可以通过科技创新资源配置的规模提升,进一步发挥规模效益,提高高校科技创新产出的效益与效率。因此,天津和河北高校应进一步加大在科技创新方面的人员、经费投入规模。北京高校在移除科技资源配置结构要素后创新效率下降的情况反映了北京高校科技创新资源没有充分有效地得以利用,可以通过与天津、河北高校的科技创新平台或资源的共享共建,发挥首都高校科技创新的辐射和带动效应,进一步提升科技创新的资源利用率和产出效率,提升京津冀区域内高校科技创新资源配置的均衡水平。

其次,逐步构建京津冀高校“原始创新-研发转化-推广应用”错位发展的科技创新协同机制。区域创新理论和技术不完全扩散理论有如下启示:区域内增长极的先发优势和差异化格局将是一种常态,区域知识创新链的分布存在圈层结构,知识溢出也存在距离衰减效应。因此,三地高校科技创新不可走模仿复制的道路。京津冀区域发展规划和城市规划对三地科技创新发展的功能有“原始创新-研发转化-推广应用”的明确定位,结合以上理论分析,三地定位具有合理性。未来要进一步明确三地高校科技创新发展的着力点和发力环节,从而提高资源配置的针对性和有效性,减少重复性投入。北京的“985”和“211工程”院校集中,优质科技创新资源丰富,高校需充分发挥高等教育及拔尖创新人才资源聚集的优势,强化原始创新投入。天津高校要发挥独特的地域优势和京、冀桥梁作用,重点加强在研发转化方面的人员和经费投入规模,与北京高校密切合作,最大限度地利用好既有原始创新成果,在技术研发和转化方面进行突破。河北高校可在北京和天津高校科技研发成果的基础上,紧密对接市场和产业发展需求,在成果的市场推广和应用方面下足功夫,逐步提升高校科技创新成果的市场价值,从而拓宽高校科技创新的筹资渠道,用市场力量提升高校科技创新的资源配置规模,形成创新成果服务经济发展,市场资源支撑高校科研的良性循环回路。

最后也是最重要的一点,要不断优化高校科技资源配置结构。上文已经验证了高校科技资源配置结构对上海这类发达城市高校科技创新效率的贡献度,也论证了资源配置结构对提升创新效率的正向影响。换言之,高校科技资源配置结构既是解释科技创新效率的必要要素,也是促进效率提升的可持续发展要素。目前,天津、河北高校科技资源配置结构的生产力和影响力尚未发挥出来,未来它将成为提升高校科技创新效率的重要驱动力。高校科技创新资源配置结构主要体现在基础研究与应用研发人员投入的比例结构、政府经费投入的比例结构和在地国际化研究交流的程度三个方面。京津冀高校需要结合“原始创新-研发转化-推广应用”的错位发展定位,因时因地制宜,合理调整人员配置结构、经费投入结构和国际化发展战略,实现战略定位与资源配置体制机制的无缝对接,达到高校科技人力资本、经济资本和社会资本配置的帕累托最优状态。

本研究运用实证研究方法在京津冀区域和区域内两个层面讨论了京津冀高校科技资源配置现状、模式和科技创新效率问题,虽然一定程度上弥补了既有研究对三地高校科技资源配置和创新效率讨论的不足,但仍然存在三方面的局限性:(1)模型中未纳入对科技创新效率有所影响的制度和创新文化等因素,在制度经济学和区域创新理论中,制度或文化因素对于经济产出效率和效益的影响已经得到了相应的关注,鉴于资料获取和分析的困难,本文没有纳入制度或文化要素作为投入要素进行讨论;(2)采用数据包络分析法中的DEAMalmquist来讨论高校科技创新效率变化的影响因素,虽然得出了技术进步和资源配置结构要素对效率提升具有重要作用,但是无法进一步细化究竟是何种技术进步或资源配置结构要素中的哪项要素以何种机制影响科技创新效率,需要在未来的研究中运用其他统计学方法实现进一步的机制分析;(3)鉴于目前三地高校科技创新协同体制机制尚不健全,未考虑北京、天津和河北三地高校之间的技术溢出和转移对高校科技创新带来的外部效益,可在未来的研究中单独进行分析。

注释:

①参见教育部官网http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2015n/xwfb_151204/151204_sfcl/201512/t20151204_222891.html。

②科技交流合作也可视为社会资本的一种表现形式,本文增加了国际科技交流(合作研究的派遣和接受人次)这一变量,来衡量静态资本投入之外,资本流动作为一种社会资本投入要素对科技创新的贡献度。

③衡量高校科技人员配置对成果转化和科技创新经济效益的侧重程度。

④反映高校科技创新吸纳政府资金投入的能力或对政府资金的依赖程度。

⑤反映高校科技创新研究在地国际化水平。

参考文献:

[1][26]金怀玉,菅利荣.考虑滞后效应的我国区域科技创新效率及影响因素分析[J].系统工程,2013,(9):98-106.

[2]王蓓,刘卫东,陆大道.中国大都市区科技资源配置效率研究——以京津冀、长三角和珠三角地区为例[J].地理科学进展,2011,(10):1233-1239.

[3]尤丹君.京津冀区域科技创新能力评价研究[D].河北经贸大学,2014.

[4]王俊,郭伟.深化高等教育综改助力北京新发展——访北京教育科学研究院副院长桑锦龙[J].世界教育信息,2015,(21):7-9+71.

[5]孙瑜康,李国平.京津冀协同创新水平评价及提升对策研究[J].地理科学进展,2017,(1):78-86.

[6]朱强,赵飞,廖三三,刘素清.资源配置对高校战略性新兴产业科技产出的影响实证分析——以新能源汽车产业为例[J].图书情报工作,2017,(08):81-88.

[7]Farrell,M.J.(1957).The measurement of productive efficiency.Journal of the Royal Statistical Society,120(3),253-290.

[8]Charnes,A.,Cooper,W.W.,& Rhodes,E.(1978).Measuring the efficiency of decision making units.European Journal of Operational Research,2(6),429-444.

[9]Vasylenko,S.,Aigner,D.,lovell,C.,Schmidt,P.(1977).Formulation and estimation of stochastic frontier production function.Journal of Econometrics,6(1),21-37.

[10]Meeusen,W.,& Broeck,J.V.D.(1977).Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error.International Economic Review,18(2),435-444.

[11]Goldstein,E.(1979).Effect of same-sex and cross-sex role models on the subsequent academic productivity of scholars.American Psychologist,34(5),407-410.

[12]Shin,J.C.,& Cummings,W.K.(2010).Multilevel analysis of academic publishing across disciplines:research preference,collaboration,and time on research.Scientometrics,85(2),581-594.

[13]Smeby,J.C.,& Try,S.(2005).Departmental contexts and faculty research activity in Norway.Research in Higher Education,46(6),593-619.

[14]董友.地方高校科技创新协同机制与政府宏观管理研究[D].河北工业大学,2007.

[15]丁焕峰.区域创新理论的形成与发展[J].科技管理研究,2007,(9):18-21.

[16]刘志彪,吴福象.现代经济学大典:区域经济学分册[M].北京:经济科学出版社,2016:70.

[17]胡彩梅.知识溢出影响区域知识创新的理论与实证研究[M].北京:经济科学出版社,2016:19.

[18][27]孙绪华.我国科技资源配置的实证分析与效率评价[D].华中农业大学,2011.

[19]王珍珍,黄茂兴.我国科技创新效率的实证研究——基于DEA-Malmquist模型和中国省际面板数据[J].技术经济,2013,32(10):55-61.

[20]Solow R M.(1956).A contribution to the theory of economic growth.Quarterly Journal of Economics,70(1):65-94.

[21]Romer,P.M.(1986).Increasing returns and long-run growth.Journal of Political Economy,94(5),1002-1037.

[22]Lucas Jr.,R.E(1988).On the mechanics of economic development.Journal of Monetary Economics,22:2-42.

[23]Tone,K.(2001).A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis.European Journal of Operational Research,130(3),498-509.

[24]Rolf Fare,Shawna Grosskopf,& Knoxlovell,C.A.(1994).Production frontiers.Cambridge University Press.

[25]胡振华,刘笃池.我国区域科技投入促进经济增长绩效评价——基于滞后性的绩效分析[J].中国软科学,2009,(08):94-100.

[28]尹伯成.缪尔达尔和他的循环积累因果原理[J].世界经济文汇,1987,(5):71-73.

[29]朱军献.区域不平衡发展研究的区域史视角与经济学视角[J].地域研究与开发,2011,30(3):157-160.

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号