内容提要:语言态度反映语言使用者对某一种语言的吸引力、社会优越性和发展动力的认识和评价,这些观念和评价支配他们在家庭生活中语言使用和习得的实践。而对非主流语言的使用群体来说,家庭中父母的语言态度对孩子的语言态度和实践有深刻的影响,这些影响又关系到语言的保持。本文以居住在新疆察布查尔锡伯自治县的锡伯族为调查对象,对148个中小学生及其家长分别进行了问卷调查,力图了解两代人对锡伯语的语言态度所呈现出来的特征。调查发现,两代人的语言态度从对语言本身的态度、语言社会优越性的评价到语言发展动力的评价呈现递减的趋势,表明两代人对锡伯语的态度在不同层次上有显著的差异。研究发现,坚持广义的语言观和创新的话语方式能够增加语言的吸引力并维持其社会优越性,帮助语言使用者降低语言忧患;家庭语言规划的意识能维持语言的发展动力,采用动态、连续的双语意识不仅能帮助两代人全面认识双语的经济效益和认知过程,还能充分调动各成员的积极性,促成各机构的合作。

关 键 词:锡伯族/语言态度/代际差异/家庭语言规划

标题注释:本文是教育部人文社会科学研究规划基金一般项目“新疆少数民族的家庭语言规划研究”(15YJA740059)阶段性成果。

作者简介:尹小荣,女,新疆师范大学副教授,新疆维吾尔自治区普通高校人文社会科学重点研究基地中亚汉语国际教育研究中心研究员,主要研究方向为社会语言学和语言规划学,(新疆 乌鲁木齐 830000);李国芳,女,加拿大不列颠哥伦比亚大学教授,加拿大首席科学家,主要研究方向为少数族裔语言教育和英语作为第二语言习得研究,(加拿大 温哥华 V6S1Z2)。

语言态度是一个复杂的概念,而且在不同的场合有不同的描写方式,80多年来认知心理学、社会心理学和社会语言学等各学科都展开了相关的研究(Albarracin et al.2005:6)。尽管不同的学者从不同的侧面对其进行了定义,但大家都一致认为语言态度具有多维的特征。例如:有学者(Liang 2015:38)认为语言态度具有工具性和融合性,具有精神建构性和话语实践性等;也有学者(Bradac & Mulac1984)认为语言态度包括语言使用者对某一种语言的吸引力、社会优越性和发展动力的认识和评价。个人对不同语言吸引力的看法,可以反映出该语言的审美性、情感性和认知性特征。多语者对不同语言的社会优越性所做出的评价,可以折射出该语言在整个社会环境中所享有的权利和声望。而且,在弱势语言和强势语言的竞争中,社区成员是否认可其语言的发展力,运用开放的态度来对待双语和双文,也是该社区弱势语言能否长期保持活力,并维持和谐双语或“双言”社会的重要因素(Fishman 1967)。因此,这些对语言或变体不同角度的观念和评价,支配着人们使用和习得语言的实践。从语言生态的角度看,要了解一种语言资源在发展过程中能否保持生机和活力,必须首先了解语言使用者的语言态度。

个体对特定语言的态度和认同不是与生俱来的,而是在不同的情景之下,在从事社会文化活动时不断塑造而成的。个体对语言的态度在不同层次上还有不同的体现。在多语环境下成长起来的儿童尤其如此,他们对不同语言的评价很大程度上受到了家庭、学校和社区的影响。而且,家庭是儿童语言社会化的第一个场域,家长的语言使用是儿童语言输入的最初环境。父母的语言态度与子女的语言态度是否存在异同,两代人之间在哪些方面互相有影响以及如何影响,这些影响是家长有意识的规划还是无意识的传承,这些问题都值得进一步讨论。

早期的学者把家庭作为儿童语言习得的外部条件来加以研究,探索双语家庭中孩子的认知特性。后来,人们开始比较双语和单语家庭儿童的语言发展轨迹,探索儿童习得两种语言时发生的迁移,或者其他的认知特征和功能。到了20世纪90年代中期,学者们开始关注社会文化理论、语言社会化理论、情境学习理论以及社会关系论等。这些理论有助于了解父母的语言态度和语言意识如何随时间的变化在家庭中应用、实现和协商,同时也有助于观察家庭语言规划在子女语言发展上的短期和长期效应。伴随着应用语言学与其他学科的交叉,越来越多的研究开始关注家庭语言规划的动力、家庭成员间语言态度的相互影响以及子女的语言能动性(尹小荣,李国芳2017;King 2016)。如今的信息社会使经济贸易和人际交往的疆界变得越来越模糊,很多跨国人士、少数民族、原住民和移民都生活在多种语言共存的社区,他们对家庭语言规划的意识和对语言的态度也变得越来越复杂。有的家庭愿意保持祖裔语,有的家庭却支持孩子转用主流语言。单语的家庭凭借强烈的意愿培养出了具有双语能力的孩子,而双语家庭的孩子却最终长成了单语者(Curdt-Christiansen 2018:1~24)。可见,无论从儿童语言习得的角度,还是从家庭语言规划的角度,我们都需要了解家庭成员的语言态度是何现状,不同成员间的语言态度是否存在差异以及相互间如何影响。我们以居住在***察布查尔锡伯自治县(以下简称察县)的锡伯族为调查对象,对中小学生及其家长分别进行了问卷调查,力图了解两代人对锡伯语的语言态度所呈现出来的特征。

锡伯语属阿尔泰语系满-通古斯语族满语支。在满-通古斯语族的活态语言中,只有锡伯语还存在相应的文字。锡伯文是在满文基础上略加改动的拼音文字。在字形结构、字母数目、拼写规则和书写形式等方面同满文都是一致的(李树兰,仲谦1986)。现代锡伯语的书面语和口语差异非常大,具体表现为语法结构的差异、词义的演变和语音的脱落等。从20世纪80年代到现在,锡伯语的研究在语言描写、语言的历史比较研究、语言的社会表现等方面都涌现出了大量成果。学者们从语言文字的规范化和信息化、民族和国家认同、语言文字保护和传承、语言使用调查等方面展开了研究(佟加·庆夫2009;李云霞2013;贺元秀2014;尹小荣,佟福2017)。费什曼(Fishman1964)认为全面了解语言使用现状应当考虑说话人的语言习惯、具体的语言使用场合和谈论的话题,研究的语域不仅包括私人领域,如家庭域和朋友域,也包括公共领域,如教育、工作、民族文化活动场所和大众传媒等。但关键性领域家庭域对弱势语言的保持有着至关重要的作用(张治国,邵蒙蒙2018)。当前锡伯语的相关研究,除了广泛意义上的语言使用和语言态度的调查之外,对锡伯族家庭的语言使用调查却寥寥无几(安成山2009;刘宏宇,李琰2010;王远新2011;尹小荣,刘静2013;尹小荣2013);深入分析锡伯族家庭成员语言态度或语言意识形态的文章则更少见。

二、文献回顾

认知科学、心理学和社会语言学分别采用了不同的方法和范式来研究语言态度。认知科学认为语言态度是一种话语实践,它可以通过社会话语和互动来得以体现。认知科学通常采用交际民族志等质性研究的方法来对话语进行内容分析、话轮转换或语用分析以及交际分析等。心理学则把语言态度当作一种相对一致和持久的心理建构,认为语言态度是一定时期内人们对特定语言的一种喜好或厌恶的心理倾向。心理学通常采用语言态度心理结构模式(affective,behavioral and cognitive aspects,简称ABC)和配对语装实验模式(matchedguise techniue,简称MGT)来展开研究。前者将语言态度分成情感、认知和行为3个部分,运用问卷调查或访谈的方法对被调查者进行调查和询问;后者利用不同语言变体的转换诱导出听话者对不同变体的偏见或倾向性的看法(Baker1992)。

在认知科学和心理学的研究中,无论将语言态度看作话语实践还是稳定的心理建构,都主要体现了被调查者个体的心理和行为特征。虽然社会语言学也是以考察个体的价值判断为出发点,但其终极目标是要通过大量个体的心理表现来揭示某些社会群体的具有共性的精神特征,或者通过调查个别言语社区的价值观变化来探索具有普遍类型特征的变化机制。换句话说,社会语言学不仅关注个体的话语实践,还描写整个社会的语言现实和语言生态;不仅描写一定时期个体的心理倾向,还运用显像时间的方法将共时和历时研究相结合,透视语言态度的历时和代际演进。因此,我们认为社会语言学所研究的语言态度是说话人在考虑到一种语言(或变体)与其他语言(或变体)的共存关系之后,从不同维度建构出的对这种语言(或变体)的整体观念,包括不同时代的说话人对该语言的吸引力、社会优越性以及未来发展动力等方面的认识和评价(Santello 2015)。

首先,木拉克在口语方言态度量表(speech dialect attitudinal scale,简称SDAS)中界定了个体对语言吸引力评价的研究框架。他认为语言的吸引力取决于语言自身的知识和审美特征(Mulac & Louisa 1982)。我们引用这一理论并对其进行了具体化和补充,列出了个体对语言的亲切、好听、有用和习得的难易程度等看法的指标(Xu et al.2005;Sallabank 2013;Bullock&Toribio 2014;Ghimenton 2014)。其次,个体对语言社会优越性的界定是指个体把一种语言与其他语言进行比较,确定该语言是否具有更高的声望、社会地位和受重视程度等。科林·贝克(Baker 2011)认为:语言在日常生活和经济发展中的支配或从属地位,能够象征语言背后的财富和权力;一个国家或地区内各机构对弱势语言的支持程度会对语言的社会功能产生影响;如何理解语言中所蕴含的文化价值和精神财富,能够确定主流语言与非主流语言在社会上的功能分布。以上便是个体对某语言优越性评价的构成。最后,语言的发展动力是指语言在社会中持续发展的驱动力(Zahn & Hopper 1985),包括该语言的生存动力和潜在动力(Gibbons&Ramirez 2004:196)。语言的生存动力是指语言系统对其内外部的新生语言元素进行选择和协同的过程中,对新生语言事实接受和吸收的速率,也就是语言系统的适应力(尹小荣,等2013)。我们认为使用者对混合语码和新词术语的态度能够反映出他们对语言本体活力的预期和规划意识。由于察县目前是国家通用语普及率较好的静态保持双语社区(尹小荣,崔巍2013),两代人对弱势语言锡伯语的教育期望以及对该语言扩张的预期能反映锡伯语的长期潜在动力。他们如何看待双语双文的必要性,双语在经济活动和职场就业时的功能性以及双语在个人认知能力和知识储备上的作用,能够反映出弱势语言的短期潜在动力。

综上,国内学者对弱势语言在家庭方面的调查还不够。家庭领域是语言保持的最后堡垒,也是不同语言和谐与竞争的场所。家庭成员如何评价语言并在代际间传递情感和认知,如何理解不同语言的功能和地位并预测语言的发展动力,这些都将是本文希望解决的问题。同时,本文还将深入观察语言态度中所蕴含的家庭语言意识形态。

三、调查设计

(一)调查点

据第六次人口普查,中国共有锡伯族190481人,①大部分居住在中国的东北地区。只有居住在***的察县、巩留县、霍城县伊车嘎善锡伯自治乡、塔城市喀拉哈巴克锡伯自治乡以及伊宁市等地的锡伯族还在使用锡伯语。近年来,仍然将锡伯语作为公共交际用语的只有察县的不足两万锡伯族人口。他们具有良好的国家通用语能力,同时还可以在特定场合使用锡伯语。这里有中国唯一的锡伯语电视台和广播电台。电视台每周播放两次锡伯语的《察布查尔新闻》,每次半个小时。广播电台每天播放15分钟锡伯语的《察布查尔新闻》。由察县主办的锡伯文报纸《察布查尔报》每周发行两期,是目前全世界唯一一家连续发行的满-通古斯语言文字平面媒体。察县的一些知识分子自发在网上成立了专门的学习、交流锡伯语的论坛、QQ群和微信群,对有兴趣学习满语满文、锡伯文的人进行远程指导。截至本文调查之时,察县的锡伯族中小学每周设有4小时的锡伯文课程,并且每周有两小时的锡伯文化课,如锡伯文书法、锡伯族音乐和传统射箭等课程。该县一共有8个乡,其中6个乡有锡伯族小学,3个乡有锡伯族初中,县城有锡伯族小学、初中和高中各1所。本次大规模调查将其中1个乡的小学作为预调查的调查点,在研究方案修订之后并未进行重复调查。因此,本次调查涉及6所小学、4所初中和1所高中学校。由于低龄儿童对问卷内容的理解和认知存在一定困难,因此小学只从四年级开始调查。学生问卷采用穷尽式发放,共发放612份,有效回收599份,有效率97.9%。家长问卷共发放176份,有效回收148份,有效率为84.1%。本文的数据来自这148份家长卷及其对应家庭的148份学生卷。

(二)调查方法

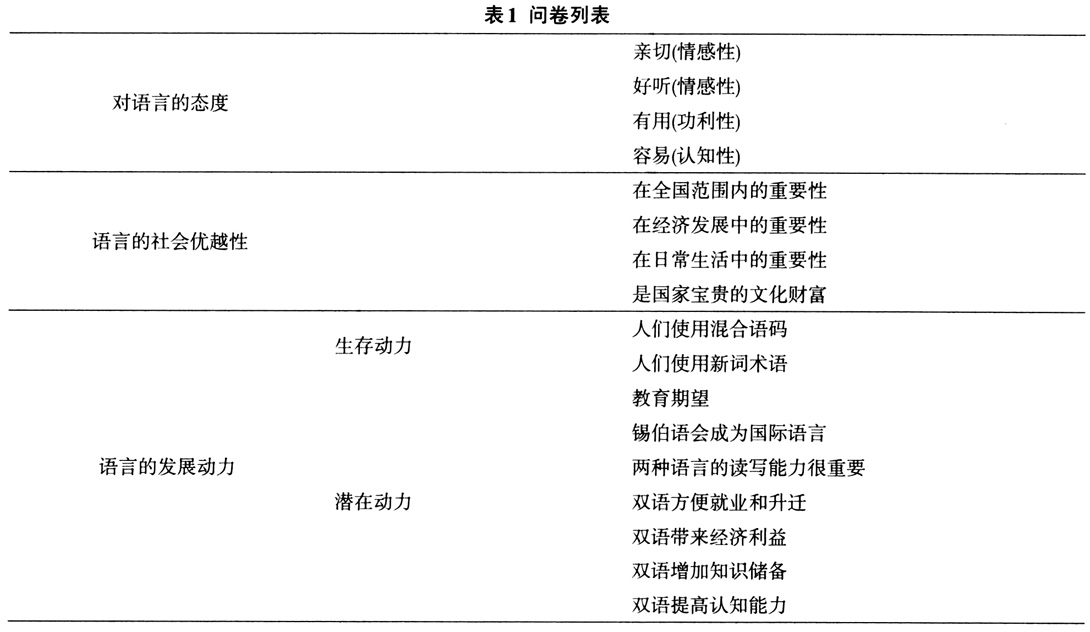

本研究使用学生问卷和家长问卷分别对两代人进行调查,问卷语言为汉语。问卷包含17道题,由对语言本身的态度、语言的社会优越性和语言的发展动力3个部分构成。问卷答案均采取五级量表的形式要求被调查者进行勾选。问卷首先以被调查者是否觉得锡伯语“亲切”和“好听”来考察被调查者的情感性评价,以是否“容易”来代表认知性评价,以是否“有用”来代表功利性评价。锡伯语的社会优越性也通过4个问题来反映,即询问被调查者所感受到的锡伯语在全国范围内、在社会经济发展中、在日常生活中的地位,并请他们评价锡伯语的文化价值。问卷将语言的发展动力分成了语言的生存动力和潜在动力。语言使用者对语码混合、新词术语等的态度代表了语言现实的生存动力,对锡伯语未来的国际地位和双语双文的态度象征了锡伯语的潜在动力。至于数据分析,我们运用SPSS23.0软件进行描述统计、t检验和卡方检验。问卷列表见表1。

(三)样本信息

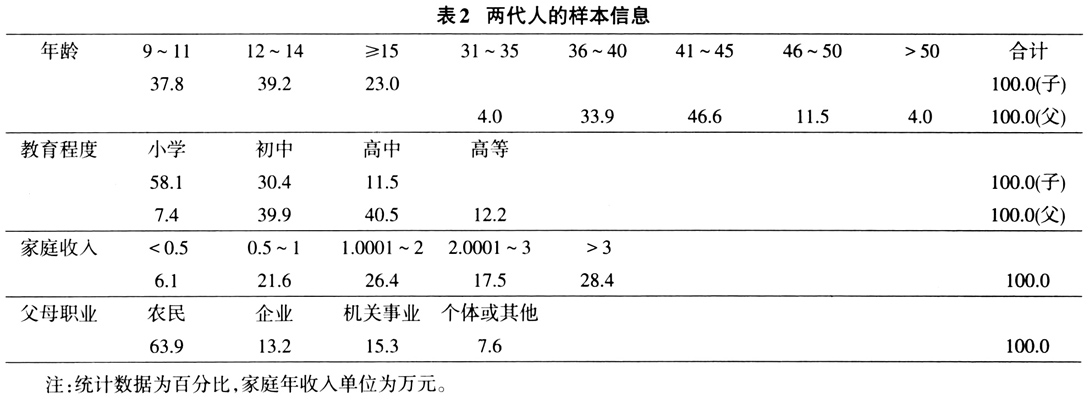

本研究预调查的时间是2012年12月15日至30日,正式的调查时间是2013年1月3日至2月7日。在148份有效的学生问卷当中,男生65人,占学生总人数的43.9%;女生83人,占总人数的56.1%。在被调查的148位家长中,父亲62人,占41.9%;母亲86人,占58.1%。具体样本信息见下页表2。

四、调查结果

本研究运用单因素重复测量方差分析方法分别检验了父母和子女语言态度的3个维度是否存在显著性差异。我们首先进行了正态分布检验,结果显示,数据并没有违背重复测量方差分析的假设条件。描述统计表明,两代人的语言态度从对语言本身的态度、语言社会优越性的评价到语言的发展动力的评价呈现递减的趋势(父母的均值分别为4.6、4.0和3.8,学生的均值分别为4.3、4.1和3.5)。被调查者内效应结果达到了显著水平(家长卡方值F=89.823,sig=.000;学生卡方值F=96.414,sig=.000),表明了锡伯族的语言态度在不同层次上有显著的差异。对比两代人的语言态度,子女对锡伯语本身及其发展动力的评价较之父母有了显著的下降(t值为t=-4.409,df=147,sig=.000;t值为t=-4.713,df=147,sig=.000),但是两代人对锡伯语社会优越性的评价并没有出现显著差异。下文就分别阐释3个维度之下不同变量所体现出的异同。

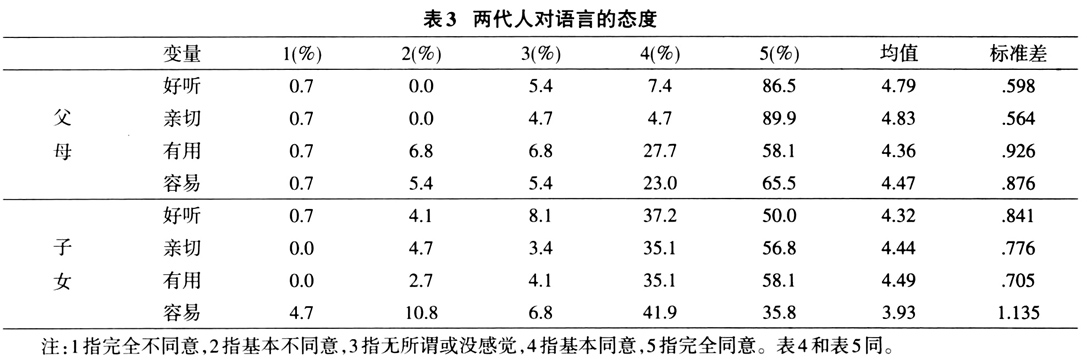

(一)对语言的态度

经过描述统计发现,两代人对锡伯语的态度总体较为积极,能够体现出民族共同的精神风貌和文化心理。父母对锡伯语的情感性评价很高,对语言的心理距离和美感都有较一致的积极体验,但在锡伯语的有用性方面认识就显著低于情感性评价。子女的情感性评价虽然与父母呈现了显著性差异(亲切的t值为t=-5.084,df=147,sig=.000;好听的t值为t=-5.756,df=147,sig=.000),但均值仍然较高,体现了两代人的语言情感“存小异,趋大同”。至于语言习得的难易程度,两代人的评价也呈现了显著性差异,具体表现在子女的评价明显低于父母的评价(t=-4.582,df=147,sig=.000)。子女之间的情况也大相径庭。两代人对语言的有用性评价都较为积极,且并未出现显著差异。

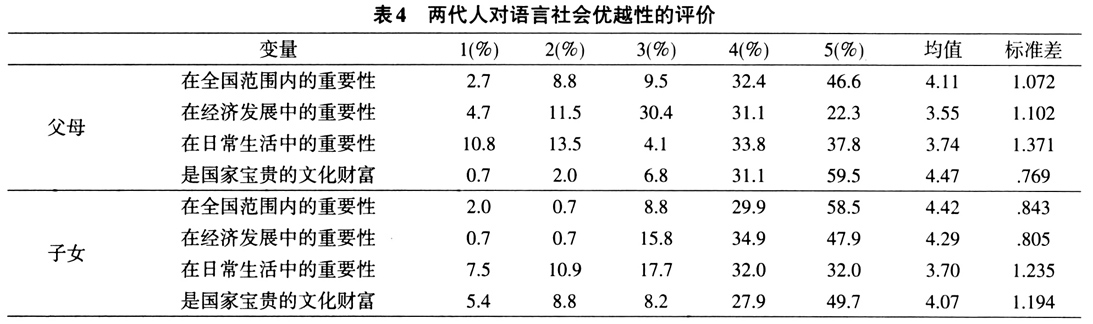

(二)对语言社会优越性的评价

父母肯定了国家对锡伯语的重视程度,而且成年人对锡伯语的文化价值认同度也比较高。但是,作为弱势语言的使用者,父母并不认为锡伯语在国家经济发展或日常生活中占有重要地位,且被调查者的看法也有较大的个体差异;子女则认为国家比较重视锡伯语的发展,同时也认为锡伯语在社会经济发展中的作用较大(国家重视程度的t值为t=2.754,df=147,sig=.007;经济发展重要性的t值为t=-7.479,df=147,sig=.000)。只是子女对锡伯语的文化价值没有很高的认识(t值为t=-3.439,df=147,sig=.001)。两代人的相似之处在于他们都不认为锡伯语在日常生活中很重要。

(三)对语言发展动力的评价

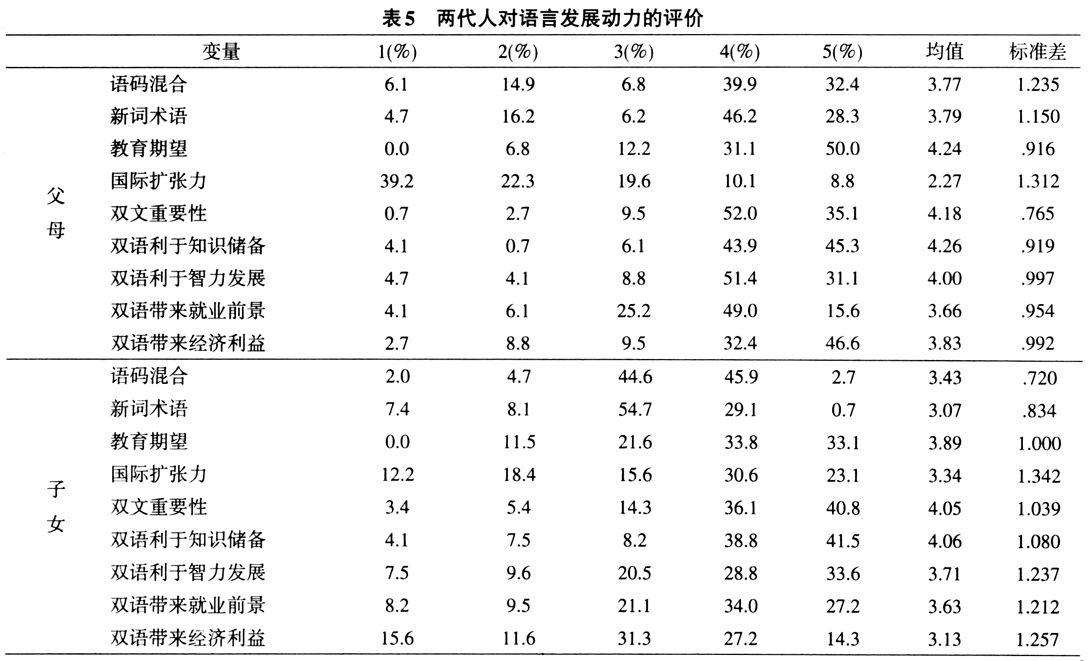

调查结果表明,父母对锡伯语的国际扩张力持否定的态度,不认为自己的母语有朝一日能发展成为国际语言。而且他们对语言的生存动力也不置可否,对锡伯人使用的混合语码或新词术语持无所谓的态度。但是,他们对子女的语言教育期望却比较高,希望子女能够学好锡伯语言文字。在对待双语双文的态度上,他们肯定双文的重要性,也同意双语能力能够增加人的知识储备并提高认知能力。但在他们的眼里,成为一个同时掌握国家通用语和锡伯语的人并不必然带来更好的职场升迁和更大的经济利益。和父母一样,子女也不认为锡伯语有成为国际语言的可能,尽管子女的评价显著高于父母(t值为t=7.102,df=147,sig=.000)。子女对语言的生存动力评价更是显著低于父母(语码混合的t值为t=-2.900,df=147,sig=.004;新词术语的t值为t=-3.203,df=147,sig=.002)。他们对语言教育的自我期望也显著低于父母对他们的期望(t值为t=-3.203,df=147,sig=.002)。至于双语双文,子女肯定两种文字读写能力的重要性,也认为双语能力能给他们带来更多的知识。但是他们不像父母那样肯定双语能力对智力发展的推动作用(t值为t=-2.001,df=147,sig=.047)。在经济生活方面,他们不认为双语能力会带来职场升迁的机会和经济利益,而且子女在双语可能带来的经济利益方面的看法比父母还要悲观(经济能力的t值为t=-5.166,df=147,sig=.000)。

(一)语言态度结构上呈现层次性

上文已经提到,锡伯族父母和子女对本族语的语言态度在语言本身、语言社会优越性和语言发展动力3个维度上都有显著的特征,这符合前人所研究的语言态度的结构性(Garrett 2010:19)。而两代人在3个方面的数据又都出现了递减的趋势,体现了心理结构的内部层次性。语言具有情感功能和指示功能,这两种功能的分化导致了人们语言态度的结构化和层次化。锡伯族父母和孩子对锡伯语本身的情感体现了语言态度中的浪漫主义,像其他多语者一样,他们在第一语言上倾注了浓厚的民族情感和认知努力,并把语言当作认同的象征(Norton 2011:318~330)。他们对该语言的社会地位评价不如对语言本身的评价,体现了多语社区中弱势语言使用者的矛盾和挣扎(Shohamy 2006)。社会优越性评价还能反映出家庭成员的语言态度受到家庭与社区、国家语言意识形态的共同影响(Li 2010);而语言发展动力的评价则反映了两代锡伯族人在语言态度这个边缘的层次上,奉行着语言的纯洁主义和正确主义理念,他们不能接受混合语码和新词术语。在家庭成员的语言意识形态上还有单语主义的痕迹,他们还没有全面认识到,两种语言能力能够增加个人的知识储备并促进其智力发展,同时使用多种语言能够为他们提供更多的就业前景和经济收益(Xu 2016)。

(二)绝对的语言忠诚导致语言忧患

当语言与民族认同一一对应时,人们就会对语言的发展动力产生忧患意识。人们忧患的内容包括民族语能否在世界语言系统中继续生存和发展,民族语能否作为族群语言继续使用或发展,以及民族语能否在文化传承和民族凝聚方面发挥重大作用,等等(冯广艺2013)。这种忧患意识来自非通用语言使用者的宿命意识,是他们将狭义的语言观与狭隘的民族认同进行机械对应的结果。狭义的语言观把语言当作一种纯洁的、静态的、有绝对规则和固定边界的实体。在这种规则之下,子女在语言习得过程中出现的混合语码或新词术语都被视为不可接受。这样弱势语言的保持者就会认为只有能独立使用并完全掌握民族语的人才称得上是该语言的保持者。这种观念无疑会给语言保持和习得者带来了更大的挫败感。

纵观一个族群的过去和未来,本民族的语言和文化固然可以寄托怀旧之情和民族认同,但是,现代信息化社会是一个国界和疆域模糊的社会,语言接触和语言混合已成了一种自然的现象,跨国和跨地域的移民越来越多,他们的语言实践逐渐演变为超语实践(translanguaging)。人们所使用的语言变体也越来越难以划定清晰的界限。在这样的语言生态环境中,人们可以采取3种适应性的策略:转用其他语言、创新话语方式、通过政治变化来增加传统语言的地位(Simpson 2013)。锡伯族显然对母语忠诚,不情愿转用其他语言。他们也不可能通过政治制度或政治权力的变更来增加传统语言的地位。因此,他们最好的适应策略就是创新话语方式,提升语言的创造力和适应力。同时,扩展民族认同的象征标志,不再使用传统单一、纯洁的语言来象征本族群体,而是使用发展、动态和包容的语言观念来象征民族认同和语言忠诚。这样,父母就能避免将纯洁的语言作为象征标识,而导致狭隘的语言忧患。锡伯语的保持者就能在现有的社区环境中,在家庭里更好地保持一定的语言能力,并通过亲子之间的语言传承,发挥家庭语言的能动性,最终实现家庭、学校、社区的相互作用和影响。

(三)双语与双言的理解更需全面

弗格森(Ferguson 1959)认为拥有大量书面文学作品、基本通过正式教育习得、用于大多数书面语和正式场合的变体是高变体,而用于日常对话的变体为低变体。在精英统治的社会中,高、低变体在意识形态、符号象征和价值基础等方面的代表力都有质的不同。由于语言技能的提高具有复杂性,我们可以将双语者的口语和书面语能力区别开来。现代民主社会的进步带来了大众读写能力的提高,也增加了不同地理环境和不同言语社区成员的交往。在人口流动的社会中,语言如同其他的文化要素,产生自人民大众。低变体可以向上变化发展,高变体也可以向下渗透,两者的关系出现了使用功能和规范程度的均衡化。这就是现代社会的动态双语和双言制模型(Hudson 2002)。

但关于双语研究,国内第二语言习得和少数民族语言的研究者各自为政。前者多关注个人习得外语时的心理、认知和语言能力的成长,而后者多关注各民族的社会双语状况、双语政策的执行等宏观问题。在察县这个静态保持式的双语社区中,我们可以看到外部双语和内部双语两种不同的分布。前者指在普通话和锡伯语之间,普通话在政府、教育、银行、邮局、集市、餐厅等公共场合占有主要位置,是高变体。后者指在锡伯语的书面语和口语内部,书面语是高变体,而口语是低变体。按照双语和双言的动态模型理论,锡伯语口语变体可以用在书面语的功能和语体中,而其口语和书面语也可以向上对公共领域的通用语使用域进行渗透。因此,从弱势语言保持的角度来看,我们需要运用动态的、发展的观点来看待双语。相信多语社会的高、低变体有朝一日都能带来更好的经济收益和就业前景。同时,我们也不应割裂宏观和微观的两种双语研究,将社会双语和个人的语言习得相结合,解释个人习得过程中的社会作用,如家庭、社区或教育领域的语言实践对个人语言能力发展的影响。

(四)家庭语言规划意识有待加强

博纳德·斯波斯基(2016:38)认为家庭语言规划可以分为家庭语言管理、家庭语言意识形态和家庭语言实践。家庭语言意识形态既是进行家庭语言管理的动机,也是改变家庭语言实践的驱动力。家庭语言意识能够决定家庭成员实施语言管理的特定目的,以及对其他家庭成员所实施的直接或间接的干预活动。如同其他领域的语言意识形态一样,家庭语言意识形态具有标识功能,因为它能代表一个家庭对语言的态度和信念,也就是说,家庭语言意识形态能反映出一个家庭是奉行维护主流语言或母语的单语主义,还是珍视语言资源和语言权利的多语主义;家庭语言意识形态还能反映出家庭语言与其所在的社区语言或社区教学语言之间的和谐与互动关系。

从个人对语言的态度来看,锡伯族的两代人在普遍使用汉语普通话的同时,奉行汉语和母语共同使用的双语主义。但是,父母对锡伯族浓厚的语言和文化亲近感没有在子女身上得到很好的传承,父母的语言教育期望与子女的自我期望之间也存在差距。家庭关系具有亲密性和私隐性,家长与子女情感交流的深度和广度比社区、学校或同伴等领域都要高。两代人之间的语言态度差异一定程度上可以反映出家庭语言规划意识的薄弱。另外,两代人语言教育期望的差距也反映出了子女在语言传承的问题上缺乏能动性。

本文通过对实证数据的分析,描述了锡伯族家庭的语言态度。首先,家庭是独立的社会终端组织,但也会不可避免地受到国家和社区的经济、交通、文化和科技等发展的影响。因此家庭的语言规划会有微观和宏观两方面的影响因素(Curdt-Christiansen 2009)。微观来看,父母的语言态度、教育期望和他们的双语意识等都会影响子女的态度。但如果父母没有进行合理的规划和传承,子女的态度也不会理所当然地和父母保持一致。宏观上一个家庭不仅需要传承自身的民族、历史、文化和语言特征,还要积极适应现代社会的发展和变化。移民、原住民、少数民族、特殊儿童等各种类型的家庭需要因时因地做出不同的规划,以适应社会发展的潮流。其次,在家庭、学校和社区领域内,我们需要采取动态、包容的语言观。各个机构和主体都不应以语言的绝对纯洁和准确作为测量语言习得和语言能力的唯一标准,这样既不利于亲子间的情感传递也不利于语言习得者树立信心(Smith-Christmas 2014)。而且,动态、包容的语言教育观也能够更好地促进家校沟通,发挥子女的中介作用和语言能动性(Tse 1996)。再次,中国最大的现实是城市化,城市化带来了人口迁移的日益频繁(徐大明,王玲2010)。语言接触和语言混合就成了必然的语言现象。如今的言语社区已然无法严格区别哪一种或哪一些语言一定是高变体,或一定能带来更多的社会和经济收益。因此,无论城市家庭还是农村家庭,都应拓宽并更新他们以往对双语和双言的认识。珍视每一种语言资源的社会价值、文化价值和经济价值。最后,语言规划是一个集宏观、中观和微观为一体的立体化格局。国家和超国家的宏观规划固然重要,但像家庭、企业、行业等微观的语言规划也必不可少。因此,生活在多语社区的家庭成员应当更加充分地认识到自己在语言规划中的作用和影响。

①参见http://www.stats.gov.cn。

参考文献:

[1]安成山2009《新疆锡伯族语言态度探析——城市锡伯族语言使用状况》,《满语研究》第1期.

[2]博纳德·斯波斯基2016《语言管理》,张治国译,北京:商务印书馆.

[3]冯广艺2013《论语言态度的三种表现》,《语言研究》第2期.

[4]贺元秀2014《论新疆锡伯族文学古籍文献的传承与保护》,《伊犁师范学院学报》(社会科学版)第1期.

[5]李树兰,仲谦1986《锡伯语简志》,北京:民族出版社.

[6]李云霞2013《从满语到锡伯语:传承境遇与思考》,《满语研究》第2期.

[7]刘宏宇,李琰2010《家庭网络与少数民族语言使用——以新疆察布查尔锡伯族自治县锡伯语为例》,《新疆社会科学》(汉文版)第3期.

[8]佟加·庆夫2009《锡伯文与满文信息技术应用研究》,《满语研究》第1期.

[9]王远新2011《新疆锡伯族聚居区的语言生活——察布查尔锡伯自治县乌珠牛录居民语言使用、语言态度调查》,《语言与翻译》第2期.

[10]徐大明,王玲2010《城市语言调查》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)第6期.

[11]尹小荣2013《家庭语言规划与民族语言保持:新疆察布查尔县锡伯语社区调查研究》,南京大学博士学位论文.

[12]尹小荣,崔巍2013《双语教学模式:察布查尔锡伯语保持影响因素调查》,《新疆大学学报》(哲学·人文社会科学版)第1期.

[13]尹小荣,李国芳2017《国外家庭语言规划研究综述(2000~2016)》,《语言战略研究》第6期.

[14]尹小荣,李学民,靳焱2013《言语社区理论下的语言资源价值评估》,《江汉学术》第5期.

[15]尹小荣,刘静2013《锡伯族家庭语言保持现状透析》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)第6期.

[16]尹小荣,佟福2017《锡伯族语言群体认同的变化机制研究》,《新疆社会科学》(汉文版)第1期.

[17]张治国,邵蒙蒙2018《家庭语言政策调查研究——以山东济宁为例》,《语言文字应用》第1期.

[18]Albarracin,Dolores,Blair T.Johnson,and Mark P.Zanna.2005.The Handbook of Attitudes.New York:Psychology Press.

[19]Baker,Colin.1992.Attitudes and Language.Clevedon & Philadelphia:Multilingual Matters.

[20]Baker,Colin.2011.Foundations of Bilingual Education and Bilingualism Bristol:Multilingual Matter.

[21]Bradac,James and Anthony Mulac.1984.Attributional consequences of powerful and powerless speech styles in a cnsisintervention context.Journal of Language and Social Psychology 3(1),1-19.

[22]Bullock,Barbara E.and Almeida Jacqueline Toribio.2014.From trujillo to the terremoto:The effect of language ideologies on the language attitudes and behaviors of the rural youth of the northem dominican border.International Journal of the Sociology of Language 227,83-100.

[23]Curdt-Christiansen,X.L.2009.Invisible and visible language planning:Ideological factors in the family language policy of Chinese immigrant families in Quebec.Language Policy 8(4),351-375.

[24]Curdt-Christiansen,X.L.2018.Family language policy.In W.Tollefson and Miguel Pérez-Milans(eds.),Oxford Handbook of Language Policy and Planning.New York:Oxford University Press.

[25]Ferguson,Charles A.1959.Diglossia.Word 15(2),325-340.

[26]Fishman,J.A.1964.Language maintenance and language shift as a field of inquiry:A definition of the field and suggestions for its further development.Linguistics 2(9),32-70.

[27]Fishman,J.A.1967.Bilingualism with and without diglossia:Diglossia with and without bilingualism.Journal of SocialIssues 23(2),29-38.

[28]Garrett,Peter.2010.Attitudes to Language.New York:Cambridge University Press.

[29]Ghimenton,A.2014.Reading between the code choices:Discrepancies between expressions of language attitudes and usage in a contact situation.International Journal of Bilingualism 19(1),115-136.

[30]Gibbons,J.and E.Ramirez.2004.Maintaining a Minorty Language:A Case Study of Hispanic Teenagers.Clevedon:Multilingual Matters.

[31]Hudson,Alan.2002.Outline of a theory of diglossia International Journal of the Sociology of Language 157:1-48.

[32]King,Kendall A.2016.Language policy,multilingual encounters,and transnational families.Journal of Multilingual and Multicultural Development 37(7),726-733.

[33]Li,Guofang.2010.Race,class,and schooling:Multicultural families doing the hard work of home literacy in America's inner city.Reading and Writing Quarterly 26(2),140-165.

[34]Liang,Sihua.2015.Language Attitudes and Identities in Multilingual China:A Linguistic Ethnography.Switzerland:Springer.

[35]Mulac,Anthony and Lundell Torborg Louisa.1982.An empirical test of the gender-linked language effect in a public speaking setting.Language & Speech 25(3),243-256.

[36]Norton,Bonny.2011.Identity.In James Simpson(ed.),The Routledge Handbook of Applied Linguistics.New York:Taylor &Francis Group.

[37]Sallabank,Julia.2013.Can majority support save an endangered language? A case study of language attitudes in guernsey.Journal of Multilingual and Multicultural Development 34(4),332-347.

[38]Santello,Marco.2015.Bilingual idiosyncratic dimensions of language attitudes.International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 18(1),1-25.

[39]Shohamy,Elana.2006.Language Policy:Hidden Agendas and New Approaches.New York:Routledge.

[40]Simpson,Jane.2013.What's done and what's said:Language attitudes,public language activities and everyday talk in the northern territory of Australia.Journal of Mulilingual and Multicultural Development 34(4),383-398.

[41]Smith-Christmas,Cassie.2014.Being socialised into language shift:The impact of extended family members on family language policy.Journal of Multilingual and Multicultural Development 35(5),511-526.

[42]Tse,L.1996.Language brokering in linguistic minority communities:The case of Chinese-and Vietnamese-American students.Bilingual Research Journal 20(3 & 4),485-498.

[43]Xu,Daming.2016.Speech community theory and the language/dialect debate.Journal of Asian Pacific Communication 26(1),8-31.

[44]Xu,Daming,Chenghai Chew and Songcen Chen.2005.A Survey of Language Use and Language Attitudes in the Singapore Chinese Community.Nanjing:Nanjing University Press.