三、物与人连结:林百货修复概况

2005年国际古迹遗址理事会(ICOMOS)在第15届大会上通过的《西安宣言》,重申了文物与其原生态环境不可分割之关系[10]。即古迹遗址、文物建筑借由与其原生态环境产生连结而得到其在社会历史文化上的存在价值。也就是说,若将文物古迹抽离出曾经与它发生关联的人、事、物,则文物古迹本身也会失去内在的文化价值。因为文物古迹除具有历史、文化的意义外,更重要的是承载了与人的互动和记忆。所以对于文物古迹的再利用不应只是保存其静态的躯壳,更应活化其内在的历史文化价值并与庶民(普通民众)的生活结合[11]。因此,林百货的保护从一开始即非以复原或重建原有形式为唯一目的,负责修复的建筑师徐裕健为它拟定的保护理念为“在现代中为历史价值寻找适合的用途、场所和环境”[12],期待林百货的活化再利用能与民众日常生活产生联系,并进一步提出“修复,是文化意义的再现”,不仅要复原其外观躯壳,更要修复其内在灵魂[13]。

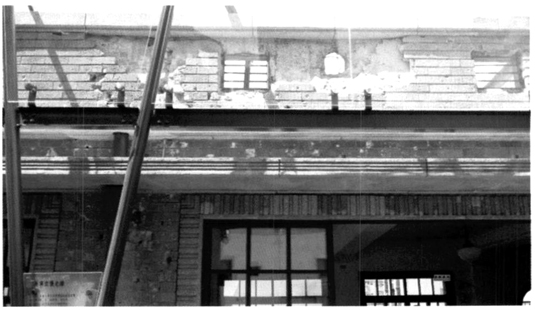

林百货登录“台南市定古迹”的理由为“该建筑为南台湾第一栋百货公司,亦为第一栋有商用电梯之建筑,对本市商业发展历史有莫大意义”;其评定基准则为“具有历史、文化、艺术价值,且具建筑史上之意义、再利用之价值与潜力,及具稀少性,不易再现”等特点⑩。因此林百货的保护依据台湾《文化资产保存法》第27条进行(11),其修复重点主要可分为三个部分:首先是对主体建筑结构的补强;其次是复原建筑外部的抓纹砖及洗石子饰材;第三则是修复建筑内部的磨石子彩色地坪、电梯、顶楼神社、空袭弹痕遗迹等。

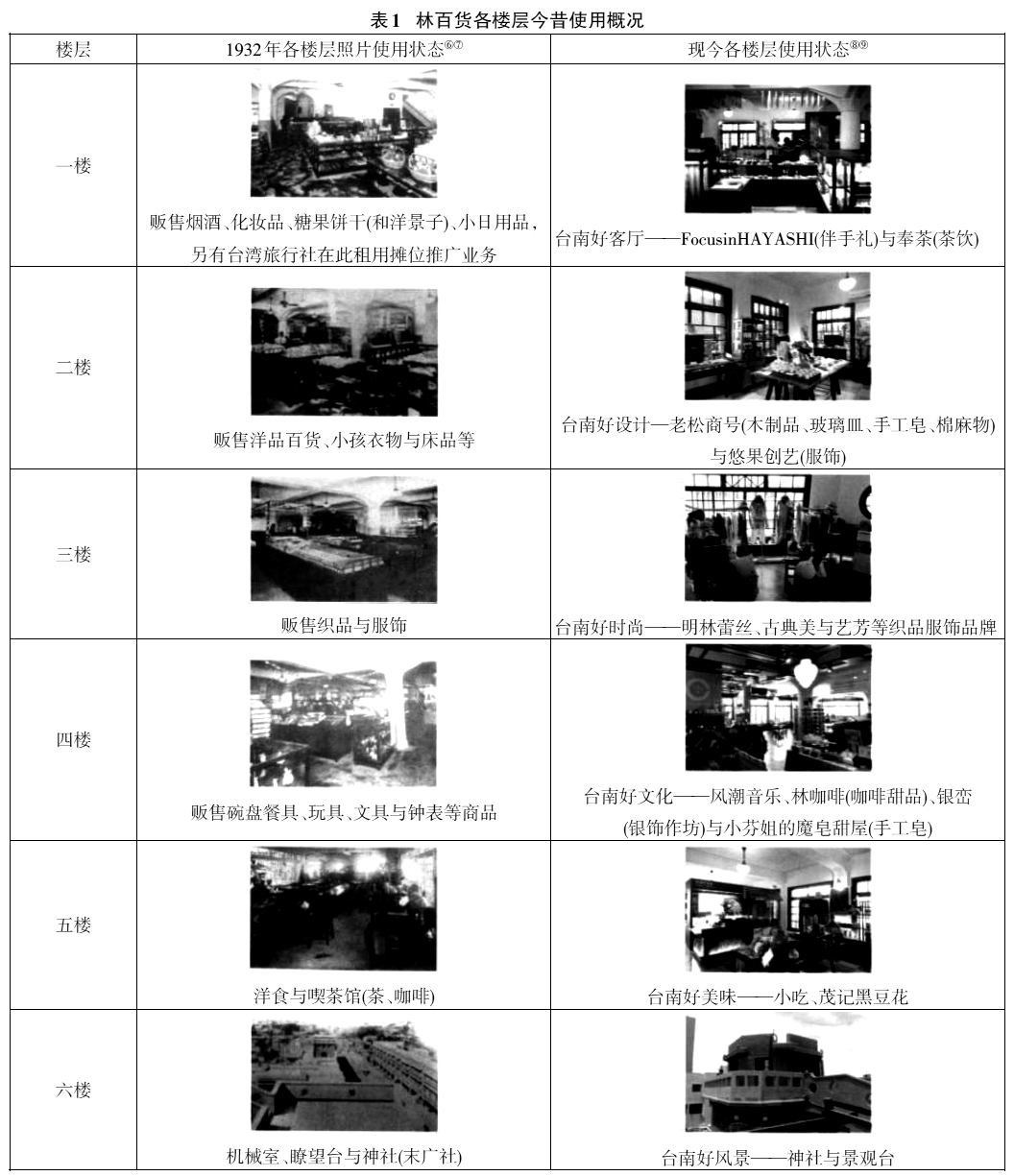

图5 林百货建筑外部的抓纹砖及二战时期遗留的弹痕(摄影:林孟怜)

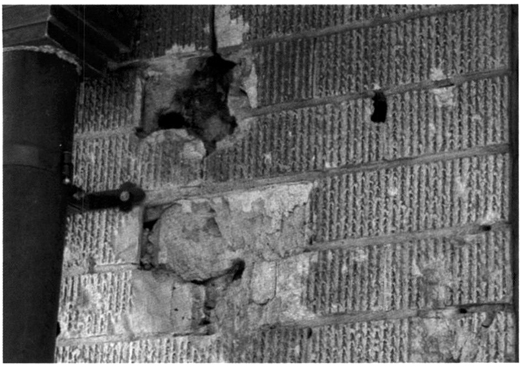

图6 林百货内展示的抓纹砖制作方法(摄影林孟怜)

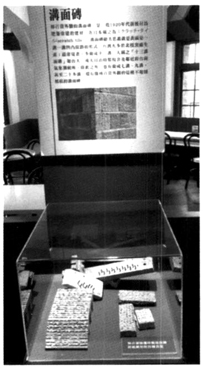

图7 林百货的彩色地坪新旧对比(摄影林孟怜)

在主体建筑结构补强方面,主要措施是在“电梯间铺设剪力墙,加强其耐震性,以及梁柱以钢板包覆补强”。另外,结构补强的部分也重新思考以美学的方式呈现,将林百货原有的设计图样融入到“耐震壁”中,弥补以往修复中只重视结构加强而忽视美感的缺点。至于建筑外部抓纹砖的复原则是将“状况较好的抓纹砖剥除清洗后再重贴,不足者再加以仿制”(图5)[14]。由于没有相关资料提到林百货的抓纹砖出自于何处,以及如何制作,因此只能参考日据时期的相关资料,如《台湾建筑会志》等文献,以实验方式不断地测试抓纹砖的原料、纹路及颜色,最终才烧制出理想的抓纹砖(图6)。由于林百货外观立面包含着当地居民共同的情感记忆,因此在修复上期望能达到“历史原貌”情境的重现。虽然当前业界对于文物建筑保护的思想普遍倾向于“尽可能地保护文物建筑所承载的历史信息之真实性,也就是保护它们作为历史的实物见证之价值,而非将完整、统一、和谐等审美价值置于首位”[15],但是徐建筑师认为林百货与当地民众的互动及教育意义价值远大于文化遗产保护中体现新旧差异性的“可辨识性”原则,因此对于抓纹砖的仿制要求为寻求新旧间的最大相似性。他认为“可辨识性”是可通过修复报告中的图像记录及新仿制抓纹砖的背沟差异来达成[16]。此举也体现了《威尼斯宪章》第12条的核心:“尽管整补部分必须与原作有所区别,不产生史实或艺术伪造的效果,但也必须与整体保持和谐”。显示该宪章并不鼓励会使整体形象产生剧烈差异的过分“可辨识性”措施,这恰恰也是切萨雷·布兰迪(Cesare Brandi)所提倡的:“在整补效果中远看时要具有整体性;近看时要具有差异性”[17]。只是徐建筑师将这个“差异性”巧妙地隐藏于抓纹砖的背沟之中,以追求最大化的整体性来满足当地民众的共同情感记忆需求。

至于建筑内部磨石子彩色地坪的修复,主要是将其“做最大程度的保留”。但是由于地坪毁损面积过大,再加上软式地坪的原料及工法在现今皆无法实现复原,因此徐建筑师将二层东北角最完整的软式地坪区域部分保留[18],并将周围已毁损无法复原的地坪做新的仿制(图7),刻意展现出新旧不同的风格,也间接体现了“可辨识性”原则。陈志华先生提到他曾经去欧洲参观一座由《威尼斯宪章》的主要起草人所修复的拿破仑兵营,其在修补楼板时为达到“可辨识性”原则,使修复前后的两者具有明显差异,后来补足的地板便横向铺设,不同于原来的顺向铺设,但是这样如同补丁效果的复原其实并不美观。当时他便向西方的文保专家请益:“这样的历史真实性有什么意义?”而他们所给予的回答则为:“我们没有权力也没有能力包办后代子孙们的选择,我们的责任只是把历史的实物见证真实地传递给他们”[19]。上述这段对话充分地显示出在文化遗产修复中为达到“可辨识性”原则所可能产生的美观问题,以及部分西方学者对于“可辨识性”原则的坚持。然而,徐建筑师并不固守于如此的原则,他认为在外观立面修复上应该是先以当地居民的直观感受为主,应以“审美”为优先,将外观立面复原做“完整、统一、和谐”的修复,并弹性地将“可辨识性”原则融入到保护之中即可;而对于室内的地坪保护则认为,由于室内地坪已脱离民众直面外观的范围,反而在发现其已无法实现“最小干预性”原则下,可发掘其“教育功能”,将新旧地坪修复前后的差异明显地标示出来,让参观民众可以直接分辨这种差别,进而完成教育民众及达到“可辨识性”原则的效果。

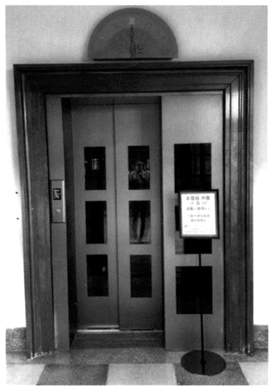

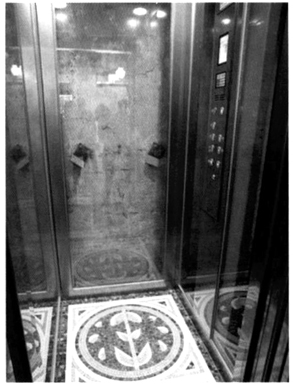

电梯的修复理念则是以“民众来林百货都会想要搭乘电梯”的想法进行复原。由于电梯门及相关设施已非常破旧且不堪使用,如实修复或许会使电梯日后无法再发挥其原始功能,或是功能减弱,最后可能还是沦为博物馆中的标本。因此对其修复的重点不在于“修旧如旧”及对“原真性”的坚持,而是期望修复后的电梯能与民众产生互动。所以将原电梯可容纳12人的空间,缩小为只能承载6人的大小(仅使用电梯内部空间),并将电梯轿厢四面改为透明玻璃,让民众借此直视原电梯的内部构造,如电梯井、导轨、托架、按钮等古老设施(图8、9)[20],见证近现代工业史的发展。拆卸下的电梯门原件则在稍作清理后,将其放置于四层的展示空间中(图10),反而适得其所,如此便让“标本”回归展厅,“电梯”则重返民众生活之中。

图8 修复后使用空间压缩了的林百货电梯(摄影:林孟怜)

图9 林百货透明电梯轿厢内部,可见原电梯的内部零件。(摄影林孟怜)

图10 林百货旧电梯门被作为一件展品单独予以展示(摄影:林孟怜)

图11 林百货顶楼神社及鸟居遗存(摄影:林孟怜)

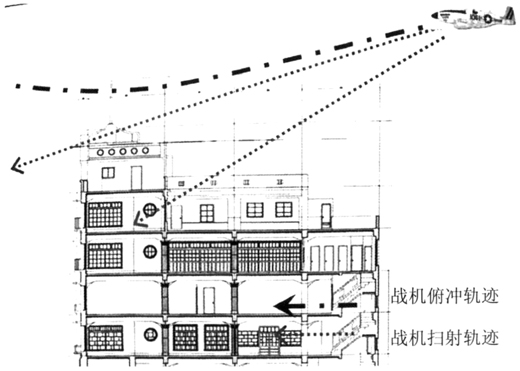

顶楼的空中神社修复原则是以“未知原状则不予复原”的理念来进行修复。二战结束后,国民政府接收在台的日产,出于爱国主义心理因素,代表日本传统神道教的神社基本被破坏或拆除,林百货的空中神社也未幸免。虽然目前并无确切资料可证实该神社于何时被拆除,但是在1974年台湾内政部曾颁布《清除台湾日据时代表现日本帝国主义优越感之殖民统治纪念遗迹要点》,内容中即有清除日本神社遗迹的要求。因此可以确定该神社之拆除时间大致是在1970年代左右[21],只留下代表人(世俗)与神(神圣)的分界——缺少一根横梁的鸟居以及毁损的石灯笼及神社平台(图11)。由于鸟居上缺失的横梁最后未能查明其原始形状,因此此次修复选择暂时不予复原,此举也体现了文化遗产保护中对于“原真性”的考量。另外,由于林百货在当时为台南地区最高的建筑物,因此国民政府也在顶楼的神社平台上架设了对空机枪的枪座以作防御使用。徐建筑师认为此地点在不同时期的用途,有其历史上的价值与意义,因此应保存这栋建筑物所有的历史轨迹,所以只对神社原物进行简单的修整,并保留与神社氛围相反的对空机枪枪座。此举不仅反映出对历史过程遗留物的尊重,更可让民众反思,不同时期政治思维及时代趋势下,所产生之截然不同的遗迹。顶楼二战时期空袭弹痕的修复则是以其“具时代意义价值”之理念进行保护,不做弹痕的回填修补,仅做简单的清理及安全加固,在外围罩上玻璃以保护弹痕遗迹(图12),并辅以LED灯光模拟重现当年美军空袭的弹道(图13)[22]。

这段二战时期的历史痕迹不只是林百货受创的实体见证,也是当地居民共同的历史记忆。民众有其建构自身生活存在意义的需要,对于历史的解读也会有其各自不同的观点,这样的碰撞也必然导致对客观史实的尊重,也唯有如此才能捍卫不同个体对于历史解读的自由构建权利[24]。换言之,这是地景在长期的历史发展中所逐渐形构出的人文内涵。当“地景”与“事件”连结时,未亲身经历过二战的民众在回想起这段记忆时,依靠的是其历史知识;而亲历过二战的民众则是由其生活体验重建及丰富了自身的个体记忆。正如贝奈戴托·克罗齐(Benedetto Croce)所说:“历史是活的编年史,编年史是死的历史……一切历史当其不再是思想而只是用抽象的字句记录下来时,它就变成了编年史……当生活的发展需要它们时,死历史就会复活,过去史就会再变成现在的”[25]。而墙上的弹痕正是唤醒过去“死历史”的关键实物,使“死历史”经由活人重组而再度复活,回到民众的记忆之中。在不同的政治背景之下,个人有其独具个性的记忆,且个人记忆会随着主观意识产生筛选、重组,如此也建构出城市的集体记忆,并成为凝聚居民及使其产生“认同感”(identity)的泉源(12)。

图12 林百货顶楼墙面遗留的二战时期弹痕被简单清理后,加罩保护和展示(摄影:林孟怜)

图13 林百货顶楼遗留的二战时期机枪扫射范围示意图[23]

四、记忆与失忆:林百货复原价值

台南市在规划古城保护时即倾向以“生态博物馆”的方式,以保护人与物的互动及互动过程中所形成的环境变迁为主,将整体环境中的物质(地景)与非物质(文化)共同保存以唤醒民众的集体记忆,并借此达到对整体城市的认同[26]。林百货再开业的事件已然成为唤醒民众个人记忆与城市集体记忆的触发器。城市的物质文化遗产保存透过修复工程的细节和空间的叙事性排列,将原来被民众遗忘的残迹遗构,再次深刻地彰显于地景之中,使其再度成为民众集体记忆的载体[27]。莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)提出,我们习以为常的个人记忆,事实上是一种集体的社会行为。一个社会都有与其相对应的集体记忆(collective memory),其可由制度(如仪式)或物体(如地景)来实践或运作。而记忆的另一面则为失忆,当人群与集体记忆的人、事、物产生断离时,原有的集体记忆也会被逐渐遗忘[28][29]。

在台南老居民对林百货的记忆中,几乎都会记得林百货每年在节日或庆典时,会沿街摆放菊花及祭品,并会从楼上向民众抛洒铜钱和日式点心,这样的祭典在当时是台南地区的重要大事,所有邻近的居民几乎都会赶赴参与盛会。林百货再开业后,上述相关回忆亦重新返回至民众的记忆之中,所以在对台南老居民蔡心正的访谈中,他也提到了以下的童年记忆:“到台南神社祭拜后绕大街游行,上午游街完,结束庆祝,中午过后则在神社左侧的林百货(全省最高的百货公司)六层楼仔,主办单位会做日本麻糬丢下来,让参加的学生捡回去吃平安……”[30]从以上的叙述中可以发现,当地老居民对于祭典(仪式)及林百货(地景)的记忆有很强烈的连结,在其个人记忆中可以清楚地记得林百货是栋六层楼的建筑,而其实当时由于林百货第六层面积内缩,因此在外观上常被误认为是栋五层楼的建筑;但在最高建筑的认定上,他却误认林百货为当时全台最高的百货公司,而事实上当时全台最高的百货公司为台北的菊元百货(七层楼)。然而,无论当地老居民是由于记忆错误,抑或是主观认定林百货就是当时全台最高的百货公司,在其今天的表述之中,明确地显示出对于林百货这栋建筑物的自豪感。这也说明民众可以借由古迹残构修复后所呈现的丰富文化表征,进而产生对它的认同与骄傲,也间接地达到对这座城市历史文化内涵的集体认同。

曾经在林百货工作过的李锡铨于二战后转行,开设南兴委托行,专门贩售洋货及杂货,并向当时已停业的林百货购入两件展示商品的玻璃柜。但由于后来其子女并无人继承家业,其子李建畿将这两件玻璃柜捐赠给台湾历史博物馆。随后,两件柜子进入博物馆的库房之中尘封,直至林百货再开业,才由台南市政府文化局出面将其迎回至原属之地(图14)[31]。这两件柜子在被捐赠后即脱离其原生态环境,也因此失去其原始历史文化脉络及价值。而脱离其“语境”(空间)后,它也被产生“失语”(失忆)现象,无法与后置环境对话(连结),只能被当成标本弃置于博物馆一隅。此后,文物失去“灵魂”,徒存“形体”。尔后,直至这两件柜子再次被迎回至林百货这个原生态空间,重返居民集体记忆之后,才再度开启对话,与民众产生连结,重新复活。这也呼应王明珂所言,当某物与我们过去的记忆产生连结时,我们会因为物的“存在”及“可见性”唤醒对过去的相关记忆,而过去也因物而更真实,并由此再强化了整体社会的集体记忆[32]。

奇美博物馆的潘元石顾问则是由一次整理母亲遗物的过程中寻回对林百货的记忆。他记得童年时有一次母亲带他去林百货购买制服,他哭闹着想要用来展示衣服的手绘人形木牌,后来店员将一对男女人形木牌赠与他。之后,这两只人形木牌被他的母亲收至老皮箱中保存,并一直跟随着他四处迁徙,但由于未曾取出过,因此也脱离了他的个人记忆,直至整理母亲遗物时,他才回想起这件往事[34]。

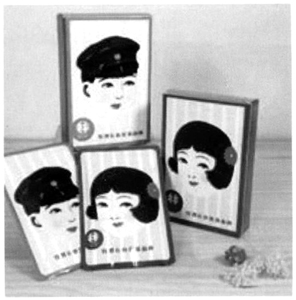

这样的回忆事件也反映了贝奈戴托·克罗齐(Benedetto Croce)所认为的“一件事实只有当它被人想起时才是一件历史的事实,思想之外什么也不存在……一件非历史的事实将是一件没有被思想过的事实,因而是不存在的”[36]。而这两只人形木牌的故事也在潘元石顾问的“回想”及“诉说”下,重返林百货的相关历史叙事之中,成为实际的“存在”,并被作为林百货的代表物证之一进入民众的记忆。原来仅属于个人记忆的收藏转而进入公众视野,唤醒民众的集体记忆(图15、16)。通过上述几个案例可以发现林百货与当地居民的关系,从结合、分离到再次结合的过程中,能清楚地理解族群认同是如何借由对共同之物品、事件、地景的共同集体记忆来完成;同样地,认同的改变亦是借由历史失忆来达到。

图14 旧玻璃柜回归林百货发布会,左2为捐赠者李建畿,左4为前台南市长赖清德,玻璃柜里展示了林百货的衍生纪念品[33]。

图15 林百货复刻的手绘人形木牌(摄影:林孟怜)

图16 林百货手绘人形木牌形象面膜商品[35]

大卫·罗温索(David Lowenthal)对于遗产的看法为:“我们要保留地对待过去,向它学习、汲取灵感及迁就它,但要从中走出来”。他指出遗产保护存在着一种危险,忽视遗产保护绝对是错误的,但过于规范地看待它们及学习它们,并对当下的景观有贬低的思维也并非是正确的[37]。台湾的物质文化遗产保护已从“残迹”及“原物”的保存,走向“活化”和“再利用”的应用,这样的保护方式已然跳脱传统物质文化遗产保护的旧有思维,欲在古迹保存与城市发展中间找到适性的平衡点。林百货在这样的理念之下延伸出它的再利用目标,其内容重点是以“彰显古迹建筑保存及商业活络的功能;承载并延续其作为社区族群凝聚及社交互动的功能;可作为一重点游憩及参访的文化地景”为目标[38]。诚如李军先生所言,每一种物质文化形态都会有其相应的非物质文化形态,有些物质文化形态上附着的非物质文化形态“已死”;而有些则依然“存活”。他分别以教堂和孔庙两种著名的东西方文化遗产为例,指出罗马的圣彼得大教堂因其保有天主教的文化空间,可与信众频繁地接触,使得该物质文化遗产维持“活着”的状态;反观曲阜的儒家圣地孔庙,尽管每年举行盛大的祭孔典礼,却依旧掩饰不住其“死亡”的事实,这是由于该物质文化遗产已失去信众,只徒存空壳行揽客旅游之实[39]。林百货的历史虽然短暂,无法与上述二类古老的文化遗产相提并论,但也更因为如此,在这样较低层级的文化遗产保护中能较弹性地运用文化遗产保护原则,对其作最适性的保护。其保护方案试图从“人”的需求为出发点,并弹性地兼顾文化遗产保护原则,将此“庶民古迹”重新修复返回至民众生活之中,也呼应了其原始功能——民众的百货公司。林百货的保护并不企图在物质文化修复上达到完美的“修旧如旧”;而是期盼在非物质文化上继续城市的“历史文化传承”,让这样一座原来已经“死亡”的文化遗产在重返公众生活之后,与人群交织进而能够重新“活起来”,并借此唤醒民众的集体记忆,从而产生对整体城市的自豪感与认同感。

①林百货事实上为六层楼建筑,但因第六层面积缩小,从外观上仅能辨认出为五层楼的高度。上述说明引自:徐裕健,林正雄,吕俊仪.市定古迹原林百货修复工程施工记录工作报告书[R]台南:台南市立文化资产管理处,2013:6。

②关于林百货初建时期的资料引自:台湾文化资产资料库“台湾文化部文化资产局—文化资产个案导览—原林百货”[DB/OL].(2017-08-23)https://nchdbbochgov.tw/assets/advanceSearch/monument/19980626000004。

③1坪约相当于3 0378平方米。

④图片来源:台湾文化资产资料库“财团法人台南市文化基金会老照片”[DB/OL](2018-03-05)http//www.tncf.org.tw/archives/indexphp?rn2=35&years=&kd=林百&x=0&y=0。

⑤资料来源:台湾文化资产资料库“台湾文化部文化资产局—文化资产个案导览—原林百货”[DB/OL](2017-08-23)https://nchdb.bochgov.tw/assets/advanceSearch/monument/19980626000004。

⑥关于林百货原使用状态的内容引自:徐裕健,林正雄,吕俊仪.市定古迹原林百货修复工程施工记录工作报告书[R].台南:台南市立文化资产管理处,2013:285。

⑦图片来源:林百货官方网站“楼层介绍”[DB/OL](2018 04 02)http://www.hayashicomtw/pageasp?nsub=A8A600&lang。

⑧资料引自:林百货官方网站“建筑特色”[DB/OL](2018 04 02)http://www.hayashi.comtw/。

⑨图片来源:林百货官方网站“楼层介绍”[DB/OL](2018 04 02)http://www.hayashi.com.tw/page.asp?nsub=A8A600&lang。

⑩资料来源:台湾文化资产资料库“台湾文化部文化资产局—文化资产个案导览—原林百货”[DB/OL](2017-08-23)https://nchdbbochgovtw/assets/advanceSearch/monument/19980626000004。

(11)台湾《文化资产保存法》第27条:公有及接受政府补助之私有古迹、历史建筑及聚落,应适度开放大众参观。依前项规定开放参观之古迹、历史建筑及聚落,得酌收费用;其费额,由所有人、使用人或管理人拟订,报经主管机关核定。公有者,并应依规费法相关规定程序办理。上述条文引自台湾文化部网站[EB/OL].(2017 08 23)http://www.boch.gov.tw/information_16051530.html。

(12)西方对于个体性存在的强调,也使得“identity”从基于国家历史主义的传统集体需要,转化为个体建构其有意义存在的本质需要。二战后,“identity”变异为一种非常个人化、私密化的生活建构需要。上述解释引自:陆地走向“生活世界”的建构:建筑遗产价值观的转变与建筑遗产再生[J]时代建筑,2013(3):30.

参考文献:

[1][14][38]徐裕健,林正雄,吕俊仪.市定古迹原林百货修复工程施工记录工作报告书[R].台南:台南市立文化资产管理处,2013:4-6,22-23,284.

[2][4][9][13][18][20][22][31][34][35][38]陈秀琍,姚岚龄.林百货:台南银座摩登五栈楼[M].台北前卫出版社,2015:100-103,162-163,172-189,195,198,202,208,210-212.216,226-233,252-257.

[3][6][12]中华民国地区发展学会.原林百货古迹再生招商营运管理维护计画[Z].台南:台南市政府都市发展局,2004:1-1,1-13.

[5][7]王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2015:145-146,165.

[8]陈志华.建筑与社会生活[J].新建筑,1988(1).

[10]陈志华.文物建筑保护是一门专业[J].世界建筑,2006(8):105.

[11][23]徐裕健.市定古迹原林百货(文创百货)委托民间经营OT案前置作业计画报告书[R].台南:台南市立文化资产管理处,2013.1-2,2-16.

[15][19]陈志华.文物建筑保护中的价值观问题[J].世界建筑,2003(7).

[16][27]林正雄.集体记忆与城市遗产保存的叙事性:以台南市定古迹林百货保存活化为例[J].建筑师,2015(12):106,109-110.

[17]陆地.真非真,假非假:建筑遗产真实性的内在逻辑及其表现[J].中国文化遗产,2015(3).

[21]林会承.台湾文化资产保存史纲[M].台北:远流出版社,2011:69-70.

[24]陆地.走向“生活世界”的建构:建筑遗产价值观的转变与建筑遗产再生[J].时代建筑,2013(3).

[25][36](意)贝奈戴托·克罗齐.历史学的理论和实际[M].傅任敢,译北京:商务印书馆,2009:8,12,83.

[26]徐明福.台南市孔庙文化园区之规划:台南市旧街区保存与再生之契机[J].建筑师,1998(7):100-101.

[28](法)莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭华,译.上海:上海人民出版社,2002:43,70.

[29][32]王明珂.反思史学与史学反思 文本与表征分析[M].台北:允晨文化,2015:110,138.

[30]蔡蕙如.从世代论集体记忆的变迁:以台南神社和林百货屋顶神社的传讲为讨论场域[J].台阳文史研究,2016(创刊号).

[33]台南文创林百货14日开幕.中时电子报网站[EB/OL](2014-06-11)[2018-03-17]http://www.chinatimes.com/realtimenews/20140611003580-260405.

[37]David Lowenthal and Marcus Binney.Our Past Before Us:Why We Save it?[M].London:Maurice Temple Smith,Ltd,1981:254.