作者简介:周明星(1957- ),男,湖北荆门人,湖南农业大学公共管理与法学学院教授,博士生导师,主要从事职业教育基本理论研究;隋梦园(1995- ),女,山东日照人,湖南农业大学教育学院硕士研究生;丁梓仪(1989- ),女,湖南常德人,湖南农业大学教育学院硕士研究生,主要从事职业教育管理等方面的研究。湖南 长沙 410128

内容提要:新时代中国职业教育理论以及新时代职业教育本质及其规律是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,经过逻辑论证和实践检验并由一系列概念、判断和推理表达的认知体系。但这一理论还不完善,表现为:基本概念尚未达成共识,话语体系尚未科学构建,研究方法尚未扎根本土,学术回应尚未针砭时弊。需要厘清新时代中国职业教育理论的概念体系,梳理新时代中国职业教育理论的逻辑体系,构勒新时代中国职业教育理论的范畴体系,从而形成中国特色职业教育的本真理论。

关 键 词:新时代职业教育 概念体系 逻辑体系 范畴体系

标题注释:国家社会科学基金“十二五”规划2013年度(教育学)一般课题“中国现代职业教育理论体系:概念、范畴与逻辑”(项目编号:BJA130096)主持人:周明星

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1009-413X(2019)02-0025-07

恩格斯曾经说过,一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维[1](P467)。因此,对新时代中国职业教育理论深刻反思与话语重构具有重要的现实意义。理论上,新时代职业教育迫切需要我们对其概念、范畴和基本规律等关键问题加以解释、概括与提升,从而有助于厘清新时代职业教育发展理论;实践上,新时代职业教育理论体系有助于中国特色的职业教育学科建设和事业发展。本文试图回答什么是新时代中国职业教育理论之体系、新时代中国职业教育理论之困惑以及新时代中国职业教育理论体系重构,从总体上把握新时代中国职业教育理论体系的宏观架构。

一、新时代中国职业教育理论意涵

回答新时代中国职业教育理论宏观架构问题的前提是厘清理论、理论体系、新时代中国职业教育理论体系等相关概念及其相关关系。

何为理论?西方学术界认为,“理论”产生于闲暇[2]。有人对古希腊词源的深度考察和勘探中发现,“理论”(Theory,Theoria)一词来自古希腊语,它是动词“Theorein”(观看)的阴性名词形式。这表明,理论的原始本义就是“观看”或曰“观赏”。那么,“观看”的意象是如何转化为理论概念的呢?用胡塞尔的话说,就是从自然态度向现象学态度的转变是如何进行的研究发现,这一过程在柏拉图著名的“洞穴譬喻”理论解释中曾有过描述。这个描述呈现出基于“观看”的理论图景:观看念头(冲动)、观看方式(视域)和观看态度(理论)。亦是说,理论是自在“黑暗”世界被“照亮”,它具有“洞明”的思想品质。进一步来说,这种理论之“观看”不仅是在事物和现象中的居留和沉浸,同时是一种回忆,一种返归本原的后窥与前瞻。在爱因斯坦看来,这种具有“观看”特征的理论本质就是思想,就是“寻求我们感觉经验之间规律性关系的有条理的思想”[3](P238)。经过借鉴与演绎,我国语境中的理论是指人们关于事物知识的理解和论述;也指辩论是非、争论和讲道理,是一个组织起来的概念集合,可以用来解释一种现象或一系列现象[4](P1121)。通常认为是借助一系列概念、判断、推理表达出来的关于事物的本质及其规律性的知识体系。由此,我们认为理论是系统化的学问,是关于事物本质及其规律的正确的认识,是经过逻辑论证和实践检验并由一系列概念、名词、术语、判断、命题所组成的知识体系。这样的理论一般应有三个特征:其一,实践的验证性。即在生活中可以举证,而不是子虚乌有。正如毛泽东在《整顿党的作风》一文中指出:“真正的理论在世界上只有一种,就是从客观实际抽出来,又在客观实际中得到了证明的理论。”[5](p817)其二,逻辑的自洽性。即言之有理、持之有故;理论不能有破绽,逻辑不能有错误。其三,现实的生成性。黑格尔曾说:“凡是合乎理性的东西都是现实的,凡是现实的东西都是合乎理性的。”[6]即是说任何一种理论都是环境的产物,也就是说它的产生应具备一定的条件,如果还不能说明这一点,就应该知道问题仍悬置在那里。

何为理论体系?所谓体系,一般认为是若干有关事物在相互联系与互相制约中而构成的一个整体。如理论体系;语法体系;工业体系。这里的关键词是“整体”,决定性元素是“若干有关事物”和“互相联系互相制约”。所谓理论体系,有人认为“理论体系是在经验基础上经过理论和知识的加工而得到的,是从客体的内在联系和运动规律性方面反映客体内在的逻辑关系的概念体系”[7](P45)。还有人认为“理论体系是在实践的基础之上通过对经验知识进行理性思维加工而形成的,是由概念和原理构成的,是概念和原理体系。理论体系又分为学科知识体系、学科著作体系和学科教学体系”[8](p123)。我们认为,一个相对完备的理论体系始于抽象的范畴,而且这个抽象的范畴既能上升又能扩展,最终能够展现这个对象的整体。正如马克思在描述政治经济学理论体系形成过程时的现象,这就是“在第一条道路上,完整的表象蒸发为抽象的规定;在第二条道路上,抽象的规定在思维行程中导致具体的再现”[9](p103)。在这里,马克思说的抽象规定,就是指能规定对象性质的最抽象范畴。也就是说,理论体系无非是从这个最抽象范畴开始将对象的丰富具体性充分展开而已。由此看来,一个完整的理论体系应该包括该理论的基本内容和逻辑结构。从理论体系的基本内容来看,即该理论能够系统而正确地回答它所研究的领域,并提出一系列基本问题,分析、解决这些基本问题的立场、观点和方法;从理论体系的逻辑结构来看,即构成该理论体系的立场、观点和方法,是彼此联系的生态系统,它们既是理论体系的一个组成部分,在整个理论生态系统中有自己特定的生态位,同时又自成系统,独立成章。综合上述分析,当某一学说已经形成了自己的理论体系时,就意味着:一是具有基本链条。该理论或学说有科学的世界观和方法论作为其哲学基础或贯串各个理论观点的基本脉络。二是具有主旨问题。该理论有自己所要解决和阐述的中心问题或基本理论问题。三是具有独特范畴。该理论所阐述的每一方面的基本理论观点,除与其他方面的理论观点构成有机整体外,又独立成章,自成系统。四是具有生态系统。该理论所阐述的一系列基本理论观点之间是彼此相互联系、不可分割的有机统一整体。上述四点,应是“理论体系”的基本内涵或“理论体系法则”。

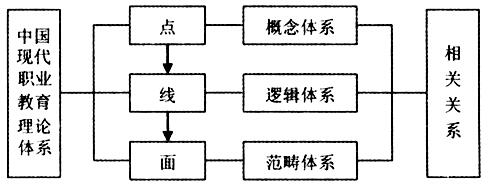

何为新时代中国职业教育理论体系?埃德加·莫兰(Edgar Morin)说过,合理的认识应是能够把任何信息放在其背景中和其所属的整体中加以定位[10](p27)。新时代中国职业教育是社会的子系统,其理论体系必然受到政治、社会、经济、文化、产业等多种环境因素的影响。因而,新时代中国职业教育理论体系必须融合“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,从外部环境不断汲取物质、能量和信息,多元化塑造其学术形象。第一,就属性而言,新时代中国职业教育理论总体上属于新时代人文社会科学,按一般规律也需要回答“新时代中国职业教育是什么?新时代中国职业教育应该是什么和新时代中国职业教育应该怎么办?”等基本问题。第二,就内涵而言,新时代中国职业教育理论是经过理论编码而形成的职业教育系统化的科学知识,亦是关于新时代职业教育一系列概念、判断和推理表达出来的认知体系,泛指对新时代中国职业教育活动的理性思考和理论解释活动的总称。第三,就空间而言,新时代中国职业教育理论体系亦指在总结改革开放40年以来职业教育发展的“中国经验”的基础上,在党的十八大特别是十九大以来初步形成的职业教育理论体系。第四,就结构而言,新时代中国职业教育理论体系“是人们根据已经认识的一些规律及规律间的联系建立起来的由职业教育概念、公理或规律所构成的系统”[11]。主要由概念体系、逻辑体系和范畴体系这三个相互关联的体系构成了新时代中国职业教育理论体系框架。

图1 新时代中国职业教育概念、逻辑与范畴理论体系结构图

二、新时代中国职业教育理论反思

在探讨新时代中国职业教育理论意涵的基础上,有必要对其理论现象作进一步检视。一般来说,所谓理论现象主要涉及本质论、价值论和方法论等几个基本哲学问题。因而,为更好地加快发展新时代职业教育,一方面需要不断地挖掘新时代职业教育理论的科学内涵,另一方面也需要对新时代职业教育理论建构过程中所产生的本质论、价值论和方法论上的误区进行反思。

第一,从本质论来看,对新时代中国职业教育“是什么”尚未达成共识。职业教育本体论反映人们对职业教育本质的理解和认识,这是构建新时代职业教育理论体系的根本性问题。任何一门事物,如果首先不澄清其本质,那么无论它具有多么丰富的范畴体系,归根到底仍然认知盲目。从国际上看,“职业教育”作为一个概念充满歧义和纷争,其本身可以说是模棱两可。比如,国际公认的联合国教科文组织在1974年发布的《关于技术和职业教育建议的修正意见》(Revised Recommendation Concerning Technical and Vocational Education),并于2001年对其进行修订。文件指出,技术和职业教育应当被进一步理解为:(1)是普通教育的有机组成部分;(2)是为在职业场所和工作世界中进行有效工作而准备的一种方式;(3)是终生学习的一个方面并且是成为尽责公民必要的途径;(4)是推进环境健康可持续发展的手段;(5)是促进贫穷得以缓解的方法[12]。在这份文件中,技术和职业教育(Technical and Vocational Education)被看作为一个具有多元内涵的术语,是指在教育进程中,除了普通教育之外的对技术和相关科学的学习,旨在获得从事经济与社会生活中不同职业而必须具备的实践能力、态度、知识和对此职业的认知和理解,这就显得包罗万象和十分宽泛。从国内来看,新中国七十年特别是近四十年的发展,我国职业教育理论已经初步形成了一些相对独立的体系,然而还存在核心概念模糊、基本问题不清、尚未形成共识等问题。职教前辈杨金土先生曾指出:“直至今日,职教系统仍然普遍感觉理论的贫困,从而使现在的职教工作不能不存在一定的盲目性,不能不常常受到随意提出的概念的困扰。”[13](P3)当下,学者们经常诟病的大多是对职业教育指代不明。比如,关于职业教育称谓至今仍不统一,国家法律法规使用“职业教育”,官方依据各自职能分别使用“职业教育”和“技工教育”,学术界却交替使用“职业教育”和“职业技术教育”。正如德国学者布列钦卡(W.Brezinka)在论及教育学研究时,曾单刀直入地指出:“在世界范围内,教育学文献普遍存在缺乏明确性。与其他大多数学科相比,教育学被模糊的概念及不准确和内容空泛的假设或论点充斥着。”[14](P15)我国学者也认为中国教育学核心概念存在四个方面的问题,即:用术语冒充概念、在科学的语境下构造伪概念、习惯于概念泛化以及构造虚假的概念分类体系[15]。新时代中国职业教育理论同样如此。

第二,从价值论来看,对新时代中国职业教育“为什么”尚未科学认知。职业教育认识论(又称知识论)是探讨职业教育价值的学说。当前,在加快发展新时代职业教育过程中所产生的认识论误区主要表现在以下两个方面:第一,把职业教育片面理解成为一种“就业教育”。一段时间来,职业教育即就业教育的论调时有出现,常常见诸媒体报端和学术文章,在当前就业形势十分严峻的情势下,对此观点举国上下发出的是一片诺诺之声,导致理论误区。首先,从概念范畴来看,“职业教育”与“就业教育”不是同一概念,二者不能等量齐观。在外延上职业教育包含就业教育,就业教育虽然是职业教育的应有之义,但促进就业只是职业教育的功能之一,职业教育还具有立德树人、产教融合、传播先进工业文化等功能;其次,从历史发展视角看,就业教育是计划经济的产物,是直接面向就业岗位的教育,具有明确的针对性和指向性,要求整个教育过程都要围绕胜任就业岗位所需要的素质、知识和技能来实施,实现毕业生与就业岗位对应。第二,把职业教育片面理解成为一种技能教育。所谓技能教育是学生通过技能考核,可以得到国家认可的技能证书的教育。和学历教育有些不同,技能教育忽视学生综合素质养成而注重某项技能的提高。比如,电脑技能培训,软件开发技能培训,汽修技能培训,厨师技能培训等等。实践证明,长期单一机械的技能训练熄灭了学生的创造性火花,这种教育培养不了幸福的职业人。技能教育的理论依据是能力本位,是从分工理论出发构建它的课程体系,即把每一种工艺分成各种精细的程序,每种工序分给每个工人作为终身的职业,使工人终身束缚于一定的局部的操作和一定的工具之上。马克思把这种分工称为“旧的分工”,并说:“把一种手艺分成各种精细的工序,把每种工序分给个别工人作为终身职业,从而使他一生束缚于一定的操作和一定的工具之上”,这样“每一个人都只能发展自己能力的一个方面而偏废了其他各方面,只熟悉整个生产中的某一个部门或者某一部分的一部分”,其结果是工人的发展更加畸形化、片面化[16](P331)。20世纪西方文明表明,推崇轻精神重物质的能力本位,倘若驾驭能力的其他力量制约它,必然引起社会和自我的迷失。

第三,从方法论来看,对新时代中国职业教育“怎么做”尚未及时应答。方法论解决的主要是职业教育发展及改革的方向与对策问题,它在一定意义和程度上决定着加快新时代职业教育发展的成败。改革开放以来,特别是党的十八大提出“加快发展新时代职业教育”重大命题后,我国新时代职业教育取得了令人瞩目的成绩。然而,实践却急需回答“为什么要加快发展现代职业教育?”,“如何加快发展新时代职业教育?”,“加快发展新时代职业教育适切路径是什么?”等方法的本土基本理论问题。新时代中国职业教育理论本土构建究竟应该采取何种方法论理路,如何根据上述理路选择适宜的方法论。前者为方法论奠定了合理性的基础,后者则为方法论提供了具体进路。新时代职业教育理论在社会科学知识谱系中所处的位置与学科逻辑起点以及对这些方面的论证,成为制约理论发展的瓶颈。主要有两大方面:一是排斥世界。认为国外职业教育方法水土不服,还是祖宗的好,不断将清朝、民国时期职业教育拾出来使用。二是缺乏解释。未能密切关注全球化因素所带来的一种新的解释学循环,即以一种将双方同时带入视野的方法,将最为本土化的世界与最为全球化的结构辩证地联结起来。例如,2015年联合国教科文组织通过了为今后15年全球教育确立新目标的《仁川宣言》,提出2030年教育发展愿景:“确保包容和公平的优质教育,让全民享有终身学习机会”[17]。学界有人据此就将“全纳、公平、优质”照搬过来作为中国职业教育2030年发展目标[18]。这一目标是否适切?这一目标的本土依据是什么?如何实现这一目标?都缺乏科学方法论基础和解释学循环。也就是说,只有当本土理解与世界眼光紧密地结合在一起,本土的意义才能彰显,才有发出本土声音的可能性。

三、新时代中国职业教育理论构建

反观新时代中国职业教育理论现象,它涉及学习世界、生活世界、职业世界和技术世界等多重世界,因而必须持一种“生态”观“跨界”去构建其理论体系。我们研究认为,这个理论体系主要由概念体系(生态点)、逻辑体系(生态链)和范畴体系(生态面)构成的新时代中国职业教育理论生态系统。

(一)厘清新时代中国职业教育理论的概念体系

英国文化史家彼得·伯克(Peter Burke)认为:“如果没有一个多少有些融贯的概念体系,我们就既不能理解我们自己的文化,也不能理解别的文化。”[19](P171)彼得所指的概念体系,在我国的语义是“根据概念间相互关系建立的结构化的概念的集合”[20]。据此,新时代中国职业教育理论的概念体系,指新中国成立以后使用的职业教育概念之间的关系而建构形成的一套职业教育概念集合。那么,如何基于本土实践来构建新时代中国职业教育理论的概念体系?我们认为有三条路径:

第一,明确新时代中国职业教育理论的概念体系定位。按照定位理论之父艾·里斯(Al Ries)和杰克·特劳特(Jack Trout)的观点,所谓定位就是让一件产品、一项服务、一个机构或一个人等在潜在客户的心智中与众不同[21](P3)。换句话说,定位其实就是确立这一概念体系独一无二的地位。那么,新时代中国职业教育理论的概念体系应该如何定位?在我们的研究过程中遇到一个常见的定位问题:即“职业教育理论”的概念体系与“职业教育学科”的概念体系有什么区别?我们认为,理论体系即思想体系,即观念体系,属于认识的范畴;学科体系即学术分类,即知识体系,属于实践的范畴。显然,我们研究的是“职业教育理论”的概念体系而非“职业教育学科”的概念体系。

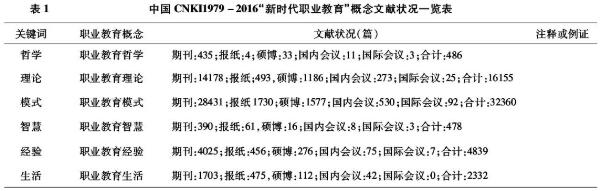

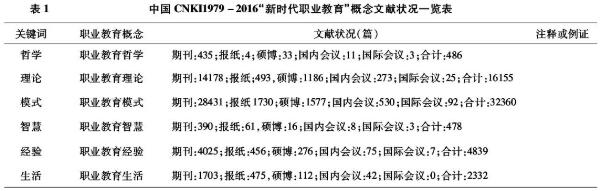

第二,搭建新时代中国职业教育理论的概念体系框架。即组分新时代中国职业教育理论的概念体系类型、层次和结构。与国际比较,中国现代职业教育具有类型最多、规模最大、范围最广的多样性特征。根据我们对人大复印资料《职业技术教育》2010-2015年转载论文统计,出现概念频次最多的主要包括现代职业教育哲学、理论、模式、智慧、经验、亲身感受和职业实践七个类型,这应该代表新时代中国职业教育不同的层次。实际上,每种类型、层次之间的边界并非一清二楚。为了分析方便,我们划定最高的层次是“职业教育哲学”;第二层次是狭义“职业教育理论”;第三层次是各类“职业教育模式”;第四层次是有益的“职业教育智慧”;第五层次是丰富的“职业教育经验”;第六层次是个人“亲身体验”;最基础层面是广义的“职业实践”。由此,构成一个由低向高、由里及表、由内到外的矩阵结构体系。主要运用CNKI检索系统,检索结果发现:1979-2016年间,中国学术界、理论界、知识界与传媒界核心话语的使用现状和理论取向。

第三,建立新时代中国职业教育理论的概念语库。基于上述七层次概念结构框架,运用文献分类法和聚类分析法,初步建立新时代中国职业教育理论的概念体系,通过通讯的方式发给职业教育理论与实践领域的20位权威专家学者。经过多轮征询专家学者的意见,趋于一致后,对初稿进行修改和完善,最终得到新时代中国职业教育理论的主要概念体系,包括6个模块,15个领域和80个主要概念,尝试构建出新时代中国职业教育理论的概念体系[22]。

(二)梳理新时代中国职业教育理论的逻辑体系

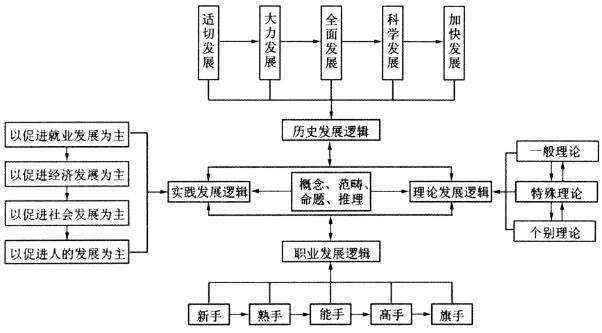

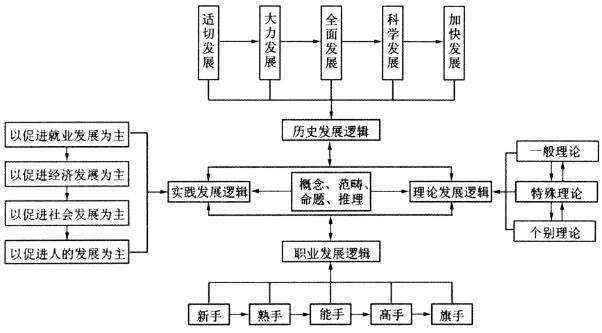

历史表明,一个科学的思想理论体系必须具有逻辑。马克思指出,理论的逻辑是指“理性中的系列即范畴的逻辑顺序”[23](P121-113)。即是说,理论的逻辑是现实的历史逻辑在理论形态上的主观反映和逻辑再现。黑格尔认为,“逻辑的体系是阴影的王国,是单纯本质性的世界,摆脱了一切感性的具体性”[24](P42)。简言之,逻辑体系就是思维认知的本质性批判体系。综合来说,所谓新时代中国职业教育理论的逻辑体系即新时代中国职业教育理论在理论与实践的互动过程中生成的概念、判断、推理等严密思维形式的反映系统或体系。这个体系,对于梳理其发展脉络、理清其生成规律和指明其未来发展方向具有重要的现实意义。那么,新时代中国职业教育理论是一个怎样的逻辑体系?依据历史与逻辑相统一的方法和新时代职业教育特性,从历史发展逻辑、实践发展逻辑、理论发展逻辑和职业发展逻辑等四个方面,建构出新时代中国职业教育理论的“四维结构”逻辑体系。一是历史发展逻辑。历史发展逻辑是指思维在历史发展过程中形成的高度概括和抽象的反映,即在发展过程中形成的概念、理念和思想,构成新时代中国职业教育理论逻辑的主线。比如,新中国职业教育经历了适度发展阶段(1949-1978年)、大力发展阶段(1978-1989年)、全面发展阶段(1989-2006年)、科学发展阶段(2006-2014年)和加快发展阶段(2014-)。二是实践发展逻辑。实践发展逻辑是指人们在生产、生活等实践劳动过程中所形成的精神本质。新时代中国职业教育凸显了与社会经济发展有内在关联的“目的本位”的发展特色,亦即新时代中国职业教育“事实”的关联。比如,中华人民共和国成立初期至改革开放前以促进就业发展为主的职业教育,改革开放初期以促进经济发展为主的职业教育,改革开放中期以促进社会发展为主的职业教育,全面深化改革以来以促进人的发展为主的职业教育。这四种“实践特色”又形成各自的科学决策、典型实验、规范操作、信息反馈和主体直觉等生态系统。三是理论发展逻辑。理论发展逻辑是指在对理论研究过程中所形成的思维本真,表现为由一定的概念、判断(命题)和推理构成的关于新时代中国职业教育的理论化、系统化的理论形态,具有三个互相关联层次的逻辑推演关系,即新时代中国职业教育一般理论(技术技能人才培养)、特殊理论(产教融合、校企合作和工学结合)和个别理论(现代学徒制、半工半读、顶岗实习)。四是职业发展逻辑。职业发展逻辑是指人们在从事的职业活动中使其技术、技能、技艺等不断发展和成长的逻辑规律。按照德雷福斯模型分为“新手—高级新手—精通者—胜任者—专家”五个阶段,即从培养新手(入门和概念性知识:该职业的本质是什么?如初级工),到熟手(关联性知识:为什么是这样而不是那样的?如中级工),到能手(具体和功能性知识:关于工作细节和设备功能知识,如高级工),到高手(经验基础上的学科系统化知识:关于如何科学地解释并解决实际问题,如技师)的由低到高的螺旋发展过程。由上可知,新时代中国职业教育理论体系的产生,其历史逻辑是新时代中国职业教育的发展进程,其实践逻辑是中国特色社会主义改革实践,其理论逻辑是新时代中国职业教育思想的抽象,其职业逻辑是技术技能人才的知识、技能、态度的层次结构(见图2)。

图2 新时代中国职业教育理论逻辑体系“四维结构”图

(三)勾勒新时代中国职业教育理论的范畴体系

“范畴”这一概念是希腊语Kategoria的译名,它是各门学科科学体系的脉络和骨骼,能反映出一个理论体系完整的概貌,是帮助我们认识自然现象之网的纽结。最早由古希腊哲学家亚里士多德提出,并将其分为“本质、数量、性质、关系、地点、时间、姿势、状态、活动、遭受”十个范畴[25](P9-42)。一般指某一事物的种类、类目、部属与等级[26](P2)。而范畴体系则是指科学领域里的范畴群落的结构形态,它是由一系列范畴和影响范畴的环境组成的生态系统。由此推论,新时代中国职业教育理论的范畴体系,是指抽象和概括新时代职业教育领域中各种现象之间最本质的特性和关系的基本范畴群落结构形态。由上可知,范畴体系的形成犹如马克思描述的那样:“正如简单范畴的辩证运动中产生群一样,从群的辩证动动中产生系列,从系列的辩证运动中又产生整个体系。”[27](P107)从我国的实践来看,马克思的范畴体系理论在教育理论体系构建中主要体现为三个基本环节:第一,把握构建方法。通过人为抽象法,即运用科学思维活动,揭示教育质的规定性,从而提炼其基本范畴框架[28];通过语义分析和历史分析法明晰每一范畴所涵盖的内容,并论证这些范畴是否真实全面地反映了新时代中国职业教育现象;通过逻辑分析法,厘清各个层面范畴之间的逻辑关系,从而帮助认识范畴体系的内在联系。第二,探寻范畴结构。依据上述分析,基于区别其他学科的立体场域,我们初步探寻出新时代中国职业教育理论“网结”,并分为纵向范畴、横向范畴和外向范畴。所谓纵向范畴即职业教育活动展开的纵向轨迹,包括始项范畴——技术技能、中项范畴——产教合作教育和终项范畴——生态职业人;所谓横向范畴是指以在某一时段内某一单位职业教育活动的横向范围,包括主体范畴——职业教育授受个体、群体和整体,介质范畴——职业教育物质循环、能量流动、信息交流和环境范畴——职业教育地理环境、物理环境、生理环境和事理环境;所谓外向范畴就是新时代中国职业教育理论内在本质的外延,亦即新时代职业教育思想所能达到关涉的范围,包括新时代职业教育知识圈,新时代职业教育技能圈和新时代职业教育智慧圈。第三,厘清核心问题。一般来说,一种理论范畴体系的形成是基于一种应然性认知,具有普遍性和可通约性,新时代中国职业教育理论体系也不例外。目前,新时代中国职业教育到底应该如何发展?应该有哪些作为?我们还需要对理论“硬核”开展实然性的深度反思。正如著名科学哲学家拉卡托斯(Lakatos)所言,理论的核心就是“硬核”[29](P66)。如果说理论范畴的建构是对新时代中国职业教育的静态“解剖”和事实抽象,带有鲜明的对象化研究倾向。那么,把握新时代中国职业教育理论的核心问题则是基于“问题逻辑”的动态探索,是一种价值性的观察视角。何为新时代中国职业教育核心问题?我们认为“产业标准中职业态度、知识和技能适切授受”应是新时代中国职业教育理论的核心问题。这一问题不仅讨论的是中国特色社会主义语境下新时代职业教育的理论“内核”,更是寻找中国特色职业教育理论安身立命之“居所”。

参考文献:

[1]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[2]一行.何为“理论”?[Z].在海南举办的哲学研讨会上的讲话稿,2002(12).

[3]爱因斯坦.爱因斯坦文选(第3卷)[M].许良英,张宣三,译.北京:商务印书馆.1979.

[4]辞书委员会.辞海(第6版)[M].上海:上海辞书出版社,2010.

[5]毛泽东.毛泽东选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1991.

[6][德]黑格尔.小逻辑[M].北京:商务印书馆.2010.

[7]薛天祥.高等教育管理学[M].上海:华东师范大学出版社,1997.

[8]安文铸.现代教育管理学引论[M].北京:北京师范大学出版社,1995.

[9]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[10][法]埃德加·莫兰著.复杂性理论与教育问题[M].陈一壮,译.北京:北京大学出版社,2004.

[11]周明星,唐林伟.职业教育学科论初探[J].教育研究,2006(9).

[12]UNESCO.Revised Recommendation Concerning Technical and Vocational Education.Paris,2000.

[13]欧阳河.职业教育基本问题研究[M].北京:教育科学出版社,2006.

[14][德]沃尔夫冈·布列钦卡.教育科学的基本概念:分析、批判和建议[M].胡劲松,译.上海:华东师范大学出版社,2003.

[15]杨开城.教育学的坏理论研究之一:教育学的核心概念体系[J].现代远程教育研究,2013(5).

[16]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[17]Education 2030:Incheon Declaration and Framework for Action towards Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All(Final draft for adoption)[EB/OL].http://www.waarn2015.org/sites/default/files/incheon_declaration_en.pdf.

[18]欧阳河.2030新愿景:建成职教发达国家[N].中国教育报,2016-04-12(5).

[19][英]玛利亚·露西娅·帕拉雷丝—帕克著.新史学:自由与对话[M].彭刚,译.北京;北京大学出版社,2006.

[20]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.术语工作概念体系的建立(GB/T19100-2003)[Z].北京:中国标准出版社,2003.

[21][美]艾·里斯,杰克·特劳特著.定位:有史以来对美国营销影响最大的观念[M].谢伟山,苑爱冬,译.北京:机械工业出版社,2011.

[22]周明星.中国现代职业教育理论体系研究报告(内部资料)[R].湖南农业大学教育学院,2017(4):131.

[23]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[24][德]黑格尔著.逻辑学(上卷)[M].杨一之,译.北京:商务印书馆,2004.

[25][古希腊]亚里士多德.范畴篇[M].上海:上海三联书店,2011.

[26]王振贞.中国美术范畴史[M].太原:山西教育出版社.2006.

[27]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[28]孙锦涛.教育现象的基本范畴研究[J].教育研究,2014,(9).

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号