【摘要】20世纪20年代至40年代,我国学术界、政界和舆论界等各界人士对边疆问题极为关注,积极参与“边疆”及相关问题的讨论,但是他们的“边疆”概念、内涵有一定的差别,对于中国“边疆”地域范围的认知也有显著差异。这种差异化的认知使“边政学”构建缺少共同的理论“起点”,又在百家争鸣的讨论中促使边疆研究逐步深化。这为今天“中国边疆学”学科建设提供了历史的借鉴。

【关键词】边疆;概念;范畴;认知

【作者简介】孙宏年,男,山东兖州人,中国社会科学院研究员,博士生导师,研究方向西南边疆史地。

近代以来,中国边疆研究经历了3次研究高潮,其中20世纪20年代至40年代“边政学的提出与展开,是第二次中国边疆研究高潮的突出成就”。对于20世纪20~40年代这一时期的中国边疆研究,我国学术界已进行较为深入的研究,马大正、刘逖、段金生、汪洪亮等出版了相关学术研究专著,韦清风、房建昌、孙懿、娄贵品、马玉华、杨思机等发表过数十篇专题论文。这些研究成果都有重要的学术价值,但同时还有着一些相关问题的研究仍需深化,比如这一时期国内各界对“边疆”概念的认知、分歧及其与实践的关系,就需要做进一步探讨。本文拟梳理20世纪20年代至40年代各界人士“边疆”概念,分析当时的“边疆”认知及启示,请方家指正。

一

对于“边疆”概念,这一时期国民政府及有关部门官方文件中多次提到“边疆”,蒙藏委员会委员长石青阳、黄慕松和教育部长朱家骅,从事边疆事务的高长柱、周昆田等都发表过相关意见,学界、政界等人士从不同角度发表过意见,如黄奋生、吴文藻、张廷休、凌纯声、李安宅、陶云逵、思慕等学者,但他们的观点有一定分歧。对此,汪洪亮、方素梅、娄贵品、马玉华、刘琪、高旭斌等学者已有论述,在此不再赘述。总体而言,这一时期“边疆”概念大致可以分为三个层面,一是国内学界学理上的“边疆”概念,主要是学术界所阐述的概念;二是政府及各部门“边疆工作”实践中的“边疆”概念;三是中外学术交流互动中的“边疆”概念。

(一)国内学界学理层面的“边疆”概念

从学理上看,这一时期学术界所论述的“边疆”内涵比较丰富,但学者们对“边疆”概念的内涵、外延、研究范畴的认识有很大差别,有的对“边疆”内涵、外延、影响因素等进行静态的“平面分析”,如吴文藻的《边政学发凡》具有代表性;有的把时间、空间、影响因素结合起来进行动态“立体展示”,思慕、徐益棠很有代表性;有的是在中外学术交流中产生的“东西融合”概念,欧文·拉铁摩尔(Owen Lattimore)就具有代表性。

1.“边疆”概念的静态“平面分析”

吴文藻在1942年1月发表《边政学发凡》,他指出“边政有广、狭二义之不同:边疆政治,系边政之广义;边疆行政,系边政之狭义”“边政学就是研究关于边疆民族政治思想、事实、制度及行政的科学”。他强调,“研究边政学的观点有二:一是政治学的观点,一是人类学的观点”。他认为“国人之谈边疆者,主要不出两种用义:一是政治上的边疆,一是文化上的边疆”“政治上的边疆,是指一国的国界或边界言,所以亦是地理上的边疆”,中国现在的国界,三面是陆界,一面是海界。“文化上的边疆”是从“国内许多语言,风俗,信仰,以及生活方式不同的民族”角度定义的,也就是“民族上的边疆”。边政学是从政治学、人类学的视角研究边疆问题,所以边疆的定义也是“同时包括政治上及文化上两种意义”,比如“蒙疆”“藏疆”“回疆”“苗疆”都包含双重含义,“一面是国界上的边疆,一面是民族上的边疆”。《边政学发凡》在当时有很大影响,文中的观点反映了一部分学者的认识,即“边疆”有多重含义,既是“政治上的边疆”“地理上的边疆”,又是“文化上的边疆”“民族上的边疆”。

2.“边疆”概念的动态“立体展示”

这一时期,“九一八事变”“七七事变”先后发生,日本军国主义铁蹄蹂躏中国大好河山,学者注意到“边疆”概念受时间、形势变化而“动态演变”。思慕在《中国边疆问题讲话》中以通俗易懂的语言,论述“中国边疆问题的本质”和东北边疆、内蒙、外蒙、新疆、西藏、云南等内容,就对“边疆”进行“动态分析”“立体展示”。对于“边疆”,思慕提出与别人不同的两个观点:(1)人们通常把“本部”与“边疆”对立,而“中国的本部往时是指十八行省的,说十八行省以外才是边疆,那当然不符事实,因为至少云南也是边疆”。(2)有人认为“中国的四境中除了东南滨海外,陆路边疆包含东北三省、外蒙、新疆、西藏及云南、广东、广西”。思慕认为,“从表面上看来,这种说法是对的”,但“自从外蒙独立,满洲、热河沦陷于日本,内蒙便事实上是中国北部的最前的防卫线”;西康与西藏接壤,“西藏事实上沦为英的保护国,与西康发生种种纠纷,中英藏问题便波及西康”,因此内蒙、西康也应包括在“边疆”范围内。因此,他强调“满洲、外蒙、内蒙、新疆、西藏、西康、云南”总计800 万平方公里,约占当时中国国土的70%,对于保卫中国内地非常重要,如果绥远、察哈尔再被日本侵占,西康被英国蚕食,华北、西北、四川各省都将“沦为边疆,整个国家恐也不能苟延残喘了”。

思慕从动态演变、影响要素的角度,对“中国边疆”概念进行“立体分析”。他认为,20 世纪30 年代问题中国的“边疆问题”是“世界分割问题的一部分”,“中国差不多自有历史以来,就有所谓边疆问题,或因汉民族对外的武力征服,或因四周的经济较落后的民族的入侵、冲突、接触发生,但惹起较严重的边疆问题”,但“那时的问题是民族间的关系,征服者与被征服者,剥削者与被剥削者的关系的问题”,而“现在的边疆问题却不是那样的简单”,“现代中国的边疆问题”与帝国主义有关,是世界“分割”与再“分割”问题的一部分。17世纪末期沙俄侵占雅克萨和后来“中俄间缔结的恰克图等条约”是“现代中国边疆问题的前奏曲”,19世纪中叶起“欧西列强对东方的蚕食骤见紧迫”,从鸦片战争开始帝国主义对中国发动多场侵略战争,“中国的藩属缅甸、安南、朝鲜次第丧失,现代的中国的边疆问题便开始发生,并且一天比一天紧急严重了”。中国边疆问题有其“内在因素”,如边疆地区“地理上经济上的特殊性”、各民族间的矛盾和冲突,但“现在的中国边疆问题之所以异于过去的,却不在于这些内在的因素,它的特性实由帝国主义所赋予”,比如“回民族的暴动,在清朝时便有好几次(例如乾隆朝的大小和卓之乱,嘉庆朝的张格尔之乱,同治朝的东干回和阿左柏伯克之乱)”,到1871年的“东干回乱”,沙俄乘机侵占中国伊犁,“显然有帝国主义百慕大魔手直接的开与,不是单纯的民族间的冲突了”。

徐益棠也注意到“边疆”概念的动态演变。他在1942年撰文指出:1931至1937年我国“边疆问题”极为严重,东北边疆在九一八事变后“辽吉失守”,海南出现“西沙群岛之下被占”;西南有“康藏之争”“回康之争”“川康之争”,云南发生“班洪事件”;西北“初则因考察团而发生中法学术界之争执,继则因政治问题而发生金马之冲突,终则因国际之牵引而造成南疆之独立”;内蒙因德王等要求“高度自治”而形势紧张。与此同时,“各边区”出现骚动,包括1932、1932 年广西兴安、龙胜等地的“瑶民之变”,1936至1938年湖南省境内发生苗民抗租事件。当时中国边疆问题受到“帝国主义之挑拨”,根本原因为“民族的因子实居其重心,文化之低落”。这说明,徐氏所说的“边疆问题”既包括地理上靠近国境的陆地边疆、海疆的问题,又包含湖南苗民、广西瑶族的居住区的问题。

(二)政府部门“边疆工作”中的“边疆”概念

这一时期,边疆治理成为民国中央政府关注、重视的重要事务。1927年以前北京民国政府主要由蒙藏院管理西藏、蒙古地区及相关的边疆民族事务,国民政府在1928年设立蒙藏委员会管理蒙古、西藏地区事务,蒙藏委员会和教育部、交通部、军令部等部门分别管理边疆地区相关事务。在边疆治理的实践中,各部门“边疆工作”中的“边疆”概念逐步明确。曾任蒙藏委员会委员长石青阳、黄慕松和教育部长朱家骅等及在相关部门任职的高长柱、黄奋生、张廷休、凌纯声等都有相关论述,但他们“边疆”概念差别很大,黄慕松、朱家骅就是例证。

黄慕松在1936年指出“边疆两字,普通多指四周接近邻国之地域,其广义,而在本题则仅指远离中原,既接强邻,又与内地情形稍有差别之领土。如地带、气候、民族、语文、政俗、诸端,均与中原相同,则虽在极边而不视之为边疆,如闽粤诸省是。否则虽不在边檄,亦可视为边疆,如青康诸省是”,如果“本此意义以定我国之边疆,自当以蒙古、西藏、新疆、西康为主,察、绥、宁、青等省次之,此外如东三省、云南、两广及沿海诸省,虽处边疆,民情风俗,一如中原,法令规章,普遍使用,已无特殊行政区域之性质,故不能与边疆同视”。朱家骅在1947年则提出“边疆”有3个涵义,即地理的边疆、政治的边疆、文化的边疆,指出“国境之边界或边缘地带,谓之地理的边疆,地理的边疆兼指海疆与陆疆而言”“地理的边疆,常视国势之隆替为伸缩,一方为国防之边缘,一方又为经济的对象”“政治制度或其组织与内地一般所行政制不同者,谓之政治的边疆”“政治的边疆,为边政的对象,边政措施之得宜与否,常决定政治的边疆之内向与外倾”“文化的边疆,系指语言文化具有特殊性质者而言。如谓地理的边疆基于属地主义,则文化的边疆可谓基于属人主义”,“文化的边疆”包括“内边”“外边”两层,“蒙古人、西藏人、南疆之维,康滇之夷,湘黔之苗,两粤之瑶,台湾之高砂,均使用特殊之语文,形成特殊之文化型,统称内边”,而越南、缅甸、琉球、朝鲜等地“向受中华文化之孵育,其后让割分隶,致文化稍稍变质,然其基本生活,仍不脱中土情调,姑称之为外边”。

(三)中外学术界交流中的“中国边疆”概念

这一时期,中国学术界与国外同行在中国边疆研究上进行过较为深入的交流,一方面英、俄等国探险者、“学者”到中国边疆“考察”,如1927~1933年中国学者袁复礼、黄文弼等与瑞典探险家斯文·赫定组成“西北科学考察团”在新疆等地开展了6年的联合考察。另一方面,中外学者在中国边疆研究方面有过较为深入的交流,中国学者就与美国的边疆学派和欧文·拉铁摩尔(Owen Lattimore)进行过一定的互动。

1893年,美国学者特纳(FrederickJacksonTurner,1861~1932)宣读了著名的论文《边疆在美国历史上的重要性》(TheSignificanceoftheFrontierin American History),提出著名的“边疆假说”,由此开创“边疆学派”。20世纪上半叶,“边疆史学”成为美国历史学中的热门领域。美国学者还以边疆的角度、观点和理论研究别国历史,其中欧文·拉铁摩尔(Owen Lattimore)就对中国边疆史进行过研究,《亚洲腹地的中国边疆》(InnerAsianFrontiersof China)就是他在“边疆史”理论和地缘政治理论等指导下研究中国历史的重要学术著作。

《中国在亚洲腹地的边疆》为美国地理学会研究丛书(American GeographicalSociety ResearchSeries)的第21种,1940年由该学会在纽约首次出版。该书共4篇、16章,纵横结合,论述中国“边疆”的理论性问题,论证中反映了美国“边疆学派”某些理论的影响。对于“边疆”概念,拉铁摩尔在第8章《“蓄水池”与边缘地带》中指出,在讨论中国在亚洲腹地的边疆时,“边界”(boundary)与“边疆”(frontier)的差别是值得注意的,因为地理和历史的边界在地图上通常画成线,但边疆通常表现为一个地带。他强调“长城的边境地带”(the Great WarFrontier)本身就是一个例证,这是通过多个世纪的政治上的努力,极力保持的一个界线,以此划分包括在中国“天下”以内的土地和蛮夷之邦。这可以证明这种界线的信念,却不能成为地理上的事实。

《中国在亚洲腹地的边疆》出版后就受到中国学术界的重视,赵敏求翻译成中文,书名为《中国的边疆》,1941年12月由正中书局在重庆出版,1946年4月在上海再版。对于书中所强调的边疆理论、观点,赵敏求在中文译本的《引言》中进行了阐发。他首先介绍了美国历史学界以历史的“边疆观”论证该国历史的学术史和现状,第一次世界大战后“美国历史界形成了一个新的风气,以‘边疆’为历史现象的典型,用边疆去解释整个历史过程。第一位美国历史家采用这种历史的‘边疆观’的是邓勒”,这是第一次世界大战之前,而“这二十年来,历史的‘边疆观’差不多支配了整个的美国历史界。近年来出版的美国历史,都以在最初即行存在的‘边疆’影响,来解释各州的发展”。赵氏所说的美国第一位“采用这种历史的‘边疆观’的”历史学家邓勒,似应为特纳(FrederickJackson Turner)姓名中“Turner”的音译。

赵氏在《引言》中还指出:所谓“边疆”,是两个不相等形式的文化,互相接触,因而产生相互的影响,造成许多行动及反动,形成特殊的势力,并从中发展出新的观点来。美国最后的一个地理边疆于1898年左右消灭,但是美国人民的边疆心理至今仍然存在。在某种意义上,“中华民族也是一个深具边疆心理的民族。每一个边疆社会——两个文化的接触——必然有其力求发展、超越另一种文化的企图,这是一个很自然的现象。由于这种现象的存在,就发生中国的边疆问题”。拉铁摩尔写此书“就是企图以‘边疆观’解释历史,由于‘边疆’的存在”,作者“用边疆现象作为根据,以经济社会的观点,去解释中国边疆问题的历史的形成”。这篇《引言》表明,译者对特纳和美国的“边疆学派”有一定了解,简介该书时又引发出许多新的观念和思想,主要集中在“边疆”“边疆社会”和中国历史上的边疆方面,反映了中美两国学者在边疆研究中的交流与互动。

二

20世纪20年代至40年代,中国各界关注边疆问题,但人们对“边疆”范围有不同的认识,总体上看也存在着两个范畴,一是学理上的范围,即学术界讨论中提出的范围,思慕、徐益棠、柯象峰等学者都提出各自的看法;二是政府各部门“边疆工作”实践的范围。这些范围既有交叉,又有显著的差异。

(一)学理上的“边疆”范围

思慕、徐益棠论著中“边疆”范围是动态变化的,其范围为中国靠近边界的“地理边疆”,即随着时局的变化,由于“帝国主义之挑拨”侵略,中国“边疆”的空间范围有所变动。而柯象峰提出地理范围更大、内容更为丰富的“大边疆”。柯氏在《中国边疆研究计划与方法之商榷》中指出边疆研究应该有3 个方面:一是“在中国而言边疆之研究,盖不仅以与邻国接壤之区为限也。东南沿海之区,已全为文化进步之国民所据,自不在边疆研究范围之内”;东三省、内外蒙古、新疆、西藏“邻接异国,且拥有数量广大之边区民众,与本部人民间尚未臻人同文车同轨之境地,且时有隔阂,固为边疆研究之主要对象”。二是西南各省“文化不同之民众”,如“川西北之羌戎,川西西康之西番,川西南及云贵之罗罗,川南湘西云南之苗,云南西南之摆夷,广西之瑶,海南岛之黎人等族”,他们虽然“不尽在边疆,而与汉族相处极其错综复杂,且时时发生冲突,引起边患,隐忧堪虞”“研究边疆者,固不容忽视者也”。三是“再推而广之,西北至中亚细亚,南至南洋群岛以及东南沿海之岛屿,凡具有远大之眼光者,谅亦注意及之也”。所以“我国边疆之研究,应为一较广之范畴,即除边区各广大之民众外,边省内地,未尽同化之民众,以及在可能范围内,邻近有关之各地民族,均可以加以研究”。他兼顾地理因素与民族因素,按照“地域的分区法”和“民族的分类法”,列出了“边疆研究”的内容,也就是他所说“边疆”范围。

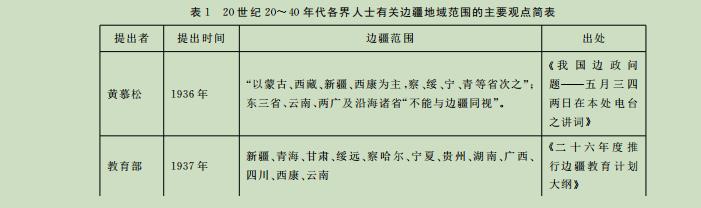

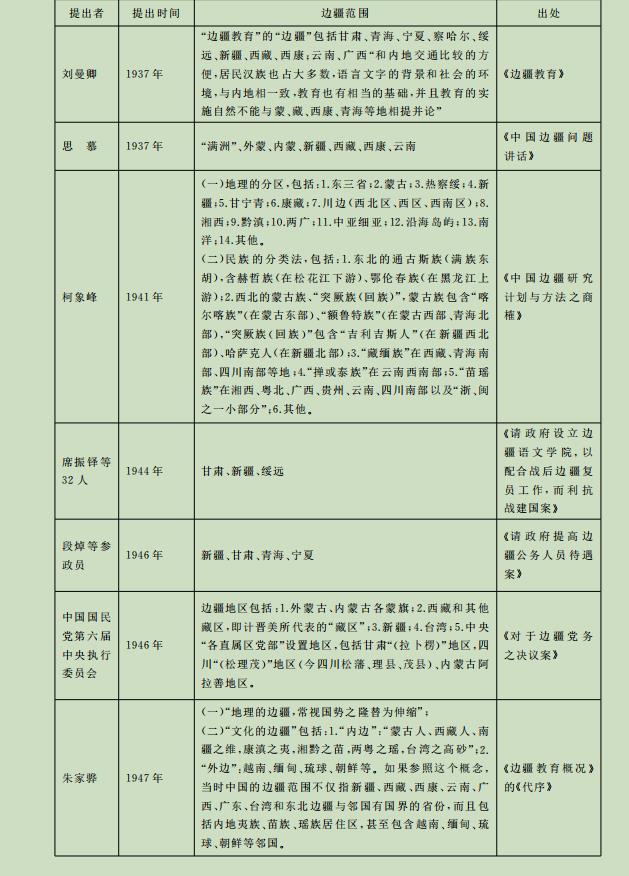

如果按照柯氏列出的范围,他主张的“边疆研究”涉及的“边疆”就包括3 个方面,一是东三省、内外蒙古、新疆、西藏、西康、云南等地处边境的省份,而东南沿海“已全为文化进步之国民所据,自不在边疆研究范围之内”;二是热河、察哈尔、绥远、甘肃、宁夏、青海、东南沿海岛屿和中国南部、西南居住的“文化不同之民众”及其区域,如“羌戎”“罗罗”、苗族、“摆夷”、瑶族、黎族和他们居住的川边(西北区、西区、西南区)、湘西、贵州、广东、广西部分地区;三是中亚、南洋。(详见表1)

(二)政府部门“边疆工作”实践中的“边疆”范围

这一时期,国民政府及蒙藏委员会、教育部、交通部和中国国民党中央执行委员会等党政部门分别管理边疆地区相关事务,它们所涉及“边疆”范围也有各自的表述。

在边疆地区党务方面,中国国民党中央执行委员会有自己的“边疆”地域规定,这在中国国民党第六次全国代表大会上就有体现。1945年5 月,中国国民党召开第六次全国代表大会,出席代表中既有西康、广西、云南、青海、新疆、热河、察哈尔、绥远、辽宁、吉林、黑龙江等28 个省和重庆、南京、上海9 个市的代表,又有“边疆党部”代表19人,即外蒙3人、内蒙7人、西藏5人和“各边疆直属区党部”代表4人,西藏5人为“计晋美藏区”和土丹参烈、图登生格、冯云仙、格桑泽仁,“各边疆直属区党部”4 人为“黄正清(拉卜楞)”“高文辉(松理茂)”“达理扎雅(阿拉善)”和“谢东闵(台湾)”。1946年3月,中国国民党第六届中央执行委员会第二次全体会议通过《对于边疆党务之决议案》,该决议案提出“为发展边疆党务,应根据当地人民生活情况采取各种适当之活动方式,尤应注重经济、文化、卫生及社会事业之发展”,并强调“由中央宽筹经费,以为边疆党部兴办生产及合作之基金,其分配单位”包括:(1)各蒙旗党部;(2)西藏党部;(3)新疆党部;(4)各直属区党部。从中国国民党第六次全国代表大会的代表构成和会后确定的经费分配方案看,1946年前后中国国民党中央执行委员会所确认的边疆地区包括:(1)外蒙古、内蒙古各蒙旗;(2)西藏和其他藏区,即计晋美所代表的“藏区”;(3)新疆;(4)台湾;(5)中央“各直属区党部”设置的其他地区,包括黄正清所代表的甘肃“(拉卜楞)”地区,高文辉代表的四川“(松理茂)”地区(今四川松藩、理县、茂县)、达理扎雅代表的阿拉善地区。如果从今天的地理视角看,1945年前后国民政府所确定的边疆范围包括了今天蒙古、西藏、新疆、台湾等边疆地区,同时包括甘肃拉卜楞地区、四川松理茂地区和阿拉善地区等民族地区,却不包含西康、云南、广西、青海、辽宁、吉林、黑龙江等边疆省份。1946年,外蒙古通过“公投”脱离中国,此后与外蒙相邻的热河、察哈尔、绥远等省随之成为边疆省份。

在边疆文化教育事业方面,政府主管部门、国民参政会的议案都多次提出发展“边疆教育”,但覆盖的地理范围却各有不同。1937年,教育部出台《二十六年度推行边疆教育计划大纲》,涉及新疆、青海、甘肃、绥远、察哈尔、宁夏、贵州、湖南、广西、四川、西康、云南。1937 年1 月,刘曼卿出版《边疆教育》,指出近代教育名词中有“国防教育”“蒙藏教育”,实际上“边疆教育”是“国防教育”的中心,“蒙藏教育”又是“边疆教育”的原动力。对于“边疆教育”的地域范围,刘氏在《边疆教育》中论及甘肃、青海、宁夏、察哈尔、绥远、新疆、西藏、西康8个省级政区,强调“蒙藏教育”是“边疆教育”的原动力,“蒙”的范围“包括东四省以西至新疆,南界长城,北抵外蒙,占有宁夏、察哈尔、绥远等省”,西藏、甘肃、青海、西康、新疆“也占重要的地位”;“外蒙宣布独立,东北四省因版图已变色、非复我有”;云南、广西“和内地交通比较的方便,居民汉族也占大多数,语言文字的背景和社会的环境,与内地相一致,教育也有相当的基础,并且教育的实施自然不能与蒙、藏、西康、青海等地相提并论”。

在边疆地区文化教育、行政管理方面,国民参政会是1938年至1948年国民政府认可的最高咨询机关,共召开了4届,每届都有来自西藏、新疆、蒙古等边疆地区的代表,他们都提交了很多有关边疆治理的议案,这些议案受到国民政府不同程度的重视,并在国民政府治理边疆的政策中有所反映。在这些议案中,“边疆”出现频率很高,可哪些地区属于边疆地区,甘肃、青海、绥远、热河、察哈尔及西藏以外的藏区、民族地区是否也属于“边疆”地区? 在各个时期的议案中有不同观点。1944年9月,国民参政会第三届第三次大会召开,席振铎等32位参议员提交《请政府设立边疆语文学院,以配合战后边疆复员工作,而利抗战建国案》,指出“抗战以来,国人对边疆问题日趋注意。建国开始,一切边疆事务更形重要”,近年来“边疆对国家人力、物力、财力”贡献很大,但仍不能“完全做到人尽其才、地尽其利”,原因就在于“边疆教育之落后”和“一般工作人员之不通边疆语言文字,不明边疆民情风俗”,因此建议“在甘、新、绥三省范围内”设立“边疆语文学院”,招收“边疆及内地有志男女青年”,进行3年及以上的严格培训,为边疆收复后各项工作培养人才。9月15日,第十四次会议审查该议案,确定“本案办法删去,原则通过,请政府注意”。这些参政员强调发展边疆教育、培养通晓“边疆语言文字”的人才的重要性,又提出在甘肃、新疆、绥远设边疆语文学院,表明甘肃、新疆、绥远都是他们认为的边疆省份。

1946年3月20日至4月2日,在国民参政会第四届第二次大会期间,段焯等参政员提交《请政府提高边疆公务人员待遇案》,强调抗战以来“西北一跃而为国防重镇,沦陷区之同胞大部集聚于此,参加抗敌工作”,现在抗战胜利,为防止人才内迁,需要“改善公务人员待遇”,为此提出“甘、青、宁、新区优待办法”的建议,包括“甘、青、宁三省比照武汉三镇电讯人员之最低要求,分别酌加十分之五”“新疆可照武汉三镇要求各项数增强一倍”。对于该议案,四届二次大会的审查意见是“本案通过,送请政府斟酌办理”。该议案把甘、青、宁、新四省都视为边疆省份,审查时也给予“通过”,说明甘肃、青海、宁夏仍是当时人们心目中的边疆地区之一。20世纪20~40年代各界人士有关边疆地域范围的主要观点见表1。

表1 20世纪20年代至40年代各界人士所涉及的“边疆”范围简表 提出者提出时间“边疆”范围出处

三

20世纪20年代至40年代,学术界、政界和舆论界等各界人士对边疆问题极为关注,对列强侵略、国土沦丧、边疆危机普遍充满忧患意识,积极参与“边疆”及相关问题的讨论,一部分人直接参与边疆治理的决策和实践,但是他们所涉及的“边疆”概念、内涵有一定的差别,对于中国“边疆”地域范围的表述也有显著差异。这些概念、认识有交叉、有联系,又存在一定的差异,折射出这一时期边疆研究的学科分野、边疆研究与“边疆工作”实践的互动等特征:

(一)“边疆”概念与学科分野关系密切。这一时期,政界、学界等各界人士参与“边疆”问题探讨,围绕“边疆”及相关的“边区”“边民”“边疆文化”“边疆教育”“边疆社会”等概念、范畴见仁见智。这些人士的教育背景、学科视角与他们的“边疆”认知关系密切,他们从历史学、政治学、社会学、人类学、地缘政治学、国际关系等不同学科的理论出发,阐明各自的观点,有的学者明确说明“边疆”概念的学科属性,如吴文藻在《边政学发凡》中就强调边政学是从政治学、人类学的视角研究边疆问题,“边疆”有“两种用义:一是政治上的边疆,一是文化上的边疆”,正是基于政治学、人类学的观点提出的。有人力图把历史学、政治学、地理学、国际关系、地缘政治学等学科的理论结合起来,如思慕、徐益棠对“边疆”形态、范围进行动态的“立体展示”,就运用了历史学、国际关系、地缘政治学等学科的理论。不仅如此,美国学者拉铁摩尔也运用历史学、地理学、地缘政治学等多学科的理论,探讨“中国边疆”问题,并与中国学术界进行交流、互动。他不仅从历史学的视角,在《中国在亚洲腹地的边疆》中论述了从“传说时代”、夏商时期到清朝的中国边疆问题,对“中国边疆”的演变进行了动态的、立体的“展示”,而且用地缘政治学某些理论解释“中国边疆”,专门论述“陆权、海权对中国历史的影响”。他认为,把陆权、海权的理论用于中国的历史并不难,哥伦布时代以前中国的“对外事务”主要与“长城的边境地带”有关,直到明代天主教传教士和葡萄牙及其西方国家商人向中国渗透,海权第一次向控制中国的陆地进行了挑战;19世纪进入中国的海上力量已势不可挡,西欧海权强国在远东按照自己的意愿形成各自的势力,这在1914~1918年的世界大战期间达到顶峰。日本侵吞中国东北和侵略中国,在某种意义上是陆权与海权的正面冲突。这些分析显然受到19世纪末以来马汉、麦金德等的地缘政治理论的影响。

(二)边疆研究的学术理念与“边疆工作”实践的互动。这一时期,各界人士关注边疆局势,在边疆研究领域著书立说,积极参与边疆问题的讨论。如果从主要活动、社会经历看,他们大致可以分为3种类型:一是长期从事文化教育、学术研究的学术界人士,如顾颉刚、吴文藻、谭其骧、胡焕庸、王桐龄、柯象峰、卫惠林、李安宅、于式玉、李有义、黄国璋、吴泽霖、方国瑜、江应樑、任乃强等学者,不少人还到边疆民族地区进行过调查;二是在国民政府担任过高级官员或重要职务的政界人士,如石青阳、黄慕松曾任蒙藏委员会委员长,朱家骅曾任国民党中央组织部长、国民政府教育部长,他们是边疆治理政策的决策者之一;三是曾在政府部门担任过一定职务又主要从事教育、科研的“政、学跨界人士”,如张廷休在教育部蒙藏教育司任职后担任贵州大学校长,凌纯声曾担任过教育部边疆教育司司长,吴文藻曾担任国防最高委员会参事,他们既是某一时期边疆治理的参与者、政策执行者,又把学术研究与实践紧密联系。由于职业、职务、经历的差异,他们有的主要是“坐而论道”式的学术研究,有的则是当时“边疆工作”决策者、政策执行者,有的既有理论研究又参与边疆治理的实践,这种差异或多或少影响了他们有关“边疆”涵义、范围的认知。不仅如此,当时边疆民族研究者还受到“派系”“派性”的某些影响,各界人士在边疆问题的研究、实践上进一步多元化,有关“边疆”概念的认知也随之复杂化。

20世纪20年代至40年代,我国各界人士对“边疆”涵义、范围各抒己见,众多成果不断发表,这些差异化的认识无疑促使边疆研究在百家齐鸣中逐步深化,从而使“边政学”得以提出与展开。与此同时,事实上当时“边政学”并没有一个确切的定义,“边政学”成为一个无所不包的学科,“与边疆有关的都可以被纳入进来”,各个学科都可以从各自的方面来研究边疆问题。各界在“边疆”及相关概念上的差异,也使一些讨论缺少了共同的“理论起点”,对于其资政作用产生“发散式效应”——而非“聚焦式效应”,使新兴的“边政学”很难获得普遍认同的基础,以致有学者认为民国时期的“边政学”并没有确切的定义,“边政学”事实上成为一个涉及边疆地区无所不包的学科,各个学科都可以从各自的方面来研究边疆问题。这种“无所不包的学科”,如果缺少深度的整合,在某种程度上就会对“边政学”学科建设产生消极影响。

今天,我们关注这一时期各界人士对“边疆”及相关概念认识的异同,既要分析其成因,继承、吸收前辈们边疆研究的成果,肯定见仁见智、百家争鸣的积极作用,又要总结“边政学”曾经“无所不包”后来渐渐销于无形的教训。当前,我国学术界普遍关注中国边疆研究,构筑中国边疆学的呼声持续高涨,围绕中国边疆学学科建设的讨论方兴未艾。需要指出的是,“边疆”概念是中国边疆研究、中国边疆学学科建设的“原点”,可是专家们对“边疆”概念认知存在着明显的差异,而且相互之间的交流、互动不够深入,这和20世纪20~40年代各界人士对“边疆”内涵、范围各抒己见、缺少共识的状态有某些惊人的相似。笔者认为,由于学科背景、学术经历等方面的差异,专家们从历史学、政治学、民族学、社会学、国家安全学、经济学、国际关系等多种学科的理论出发,就“边疆”概念及相关问题各抒己见,百家齐鸣,这是学术研究的正常现象,也有利于中国边疆研究的日益深化。与此同时,今天我国学术界构筑中国边疆学,又不能仅仅停留于见仁见智、百家争鸣的阶段:一方面要继承千百年来边疆研究的成果,借鉴中国边疆研究的经验、教训——包括20世纪20~40年代我国边疆研究的成果、经验、教训;另一方面,学界同仁需要加强交流,共同梳理“边疆”概念,凝聚在基本概念这个“理论起点”上的共识,并把历史研究与现状研究、基础研究与应用研究、学术研究与边疆治理的实践有机结合,逐步形成各领域共识,从而稳步推进“中国边疆学”学科建设,进而构建中国边疆学学科体系、学术体系、话语体系。

注:出于阅读方便,参考文献从略