最新修订公布的沅陵虎溪山汉简《计簿》(原名《黄簿》)(湖南省文物考古研究所编著:《沅陵虎溪山一号汉墓》上,文物出版社2020年版。以下凡引该书,均不再注明),是西汉文帝时沅陵侯国上计文书的底本。目前,作为同类简牍年代最早的《计簿》,其中详细记录了沅陵侯国的里聚、口算、赋役、土地、物产、行政设置、吏员爵级、交通邮驿等,对研究西汉前期的基层社会运作具有非常珍贵的史料价值。特别是关于户籍和口算的统计方式、赋税和徭役的征发与减免等,为澄清和解决一些聚讼纷纭的疑难问题提供了新的依据。笔者结合相关论述,对《计簿》中的人口与“事算”问题作一初步讨论。

沅陵《计簿》中的人口统计

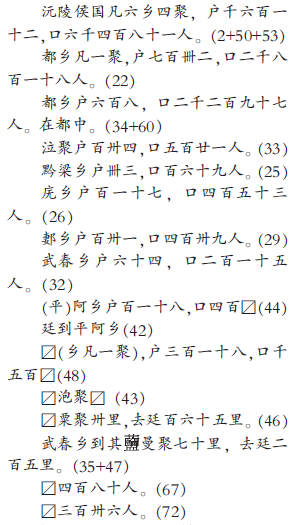

沅陵《计簿》有一组关于侯国人口的统计数据,是研究汉初南方地区人口问题最直接的珍贵史料。为便于讨论和行文,兹摘引如下:

据此可知,沅陵侯国辖六乡四聚(引文中所加“()”字乃笔者根据文意所补),总户口数是1612户6481口,户均人数约4.02人(6481÷1612≈4.02)。其中都乡、黔梁乡、庑乡、郪乡和武春乡的户口数据完整,而平阿乡则户数完整,但口数在十位和个位上残缺(取450人的近似值)。故合计六乡户口共1081户(608+64+131+117+43+118)约4023口(2297+215+439+453+169+450),户均人数约3.72人(4023÷1081≈3.72)。因之亦可以算出,四聚共有531户(1612-1081)约2458人(6481-4023),其户均人数约为4.63人(2458÷531≈4.63)。但四聚只有泣聚的户口数据完整,还有简48所记名称不明聚的户数完整(因六乡均已记录总户数,此户数即必与某聚户数有关),而口数在十位和个位上残缺。值得注意的是,在“都乡凡一聚,户七百卌二,口二千八百一十八人”中,若减去“都乡户六百八,口二千二百九十七人”,则恰好等于“泣聚户百卅四,口五百廿一人”(742-608=134;2818-2297=521)。这说明在都乡是把乡聚的户口数合并登记的,其聚名实际上就是泣聚。同理,简48所记户口数也应存在乡聚户口合计的情况。该聚的户口数明显过高,户均4.72人以上,即1501÷318>4.72。而另外两聚的户数又明显过低,仅有79户(531-318-134)。从图版照片看,简中“五”字残缺一半,字前还有过涂抹,颇疑“口千五百”当为“口千三百”。由此亦可推测,简67的480人和简72的336人可能就是另外两聚的人口数。

案沅陵侯国始封于吕后元年(前187),至文帝中后期已有人口1612户之多。证诸《史记·惠景间侯者年表》对惠帝二年(前193)轪侯利仓“长沙相,侯,七百户”的记载,这在经济比较落后的南方应算人口较多的侯国了。《史记·高祖功臣侯者年表》明确记述:“天下初定,故大城名都散亡,户口可得而数者十二三,是以大侯不过万家,小者五六百户。后数世,民咸归乡里,户益息,萧、曹、绛、灌之属或至四万,小侯自倍,富厚如之。”当然,和北方地区通常说的“五口之家”(《汉书·食货志上》)相比,西汉前期南方地区的户均人数还普遍较少。天长纪庄汉墓木牍《户口簿》的户均4.47人亦可证明。

沅陵《计簿》中的“事算”记录

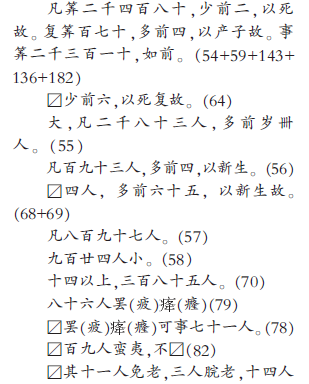

沅陵《计簿》还有一组人口统计数据,涉及西汉前期的“算”和“事算”“复算”问题。笔者亦摘引如下:

本组数据有五点需要讨论。

其一,简54等5简缀合记录,涉及沅陵侯国的定算数据。按六乡四聚共有1612户6481 口计算,此定算数约占总人口的38.3%(2480÷6481),平均每户约1.54算(2480÷1612)。再用“事筭二千三百一十”算,其实际定算数更低,约占总人口的35.64%(2310÷6481),平均每户约1.43算(2310÷1612)。就同类《算簿》而言,这显然都有些过低。故根据简64“少前六,以死复故”,多于“少前二,以死故”,我们便可以断定,简54等应是六乡合计的定算记录。那么按六乡共有1081户约4023口计算,其定算数约占总人口的61.65%,平均每户约2.29算;而实际定算数约占总人口的57.42%,平均每户约2.14算。这与六乡户均人口约3.72人是基本吻合的。

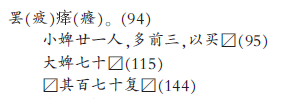

其二,本组数据既有“筭”的统计,又有“事筭”的统计,还有“复筭”和“复”的统计。可见“事”“筭”虽然均可指算赋和徭役,“复”指免除算赋徭役,如“复筭百七十”,“其百七十复”(144)等,但分别记录时却应当是单指徭役或算赋。尤其简78所载“疲癃可事七十一人”,更充分说明轻微残疾人仍有承担徭役(轻体力劳动)的义务。证诸张家山汉简《傅律》:“当傅,高不盈六尺二寸以下,及天乌者,以为罢(疲) (癃)。”(363)松柏汉简《南郡疲癃簿》:“凡罢(疲)癃二千七百八人,其二千二百廿八人可事,四百八十人不可事。”这就无可争辩地表明:至少从汉初开始,对“疲癃”的统计都按病残程度分为“可事”和“不可事”者。而完全丧失劳动能力的人是不可能承担徭役的。所谓“疲癃可事”,即单指徭役。

(癃)。”(363)松柏汉简《南郡疲癃簿》:“凡罢(疲)癃二千七百八人,其二千二百廿八人可事,四百八十人不可事。”这就无可争辩地表明:至少从汉初开始,对“疲癃”的统计都按病残程度分为“可事”和“不可事”者。而完全丧失劳动能力的人是不可能承担徭役的。所谓“疲癃可事”,即单指徭役。

其三,“复筭”数皆包括在总“筭”数之中,复“事筭”数也当然包括在总“事筭”数之中。简54等便说明了这一点。而简55“大,凡二千八十三人,多前岁卌人”,则应当是总计六乡承担赋役的成年人数(未包括脘老和“疲癃可事”者)。按六乡总计约4023人算,约占其总人口的51.78%(2083÷4023)。这与西汉时期应承担赋役的成年人数占总人口的一半左右是基本吻合的。此外,简70“十四以上,三百八十五人”的记录,亦证明承担赋役的成年人在汉初就是从15岁开始算口的。

其四,本组数据既有1—3岁婴幼儿的统计,又有4—14岁的儿童和少年的统计。其中193人的简56记录应为沅陵侯国六乡的婴幼儿统计。这从“多前四,以新生”要远远低于“多前六十五,以新生故”的人数中可得到证实。他(她)都是1—3岁的未成年人,按规定不需要缴纳口钱。而简58“九百廿四人小”,则为4—14岁的儿童和少年,按规定他(她)们须缴纳口钱。但必须说明的是,简58的统计应为沅陵侯国缴纳口钱的所有未成年人数。这从924人是193人的约4.8倍亦可以得到证实。按总计6481人算,约占总人口的14.26%。此外,根据简95“小婢廿一人,多前三,以买 ”,以及简115“大婢七十”,在沅陵侯国的人口统计和“事筭”中还存在数量较多的大小奴婢。

”,以及简115“大婢七十”,在沅陵侯国的人口统计和“事筭”中还存在数量较多的大小奴婢。

其五,对特殊人群皆免除赋税和徭役。除正常免老和半免老的脘老外,《计簿》还记录了三类人应免除赋役。一是生活不能自理的重病患者和残疾人,亦即疲癃,如简94“其十一人免老,三人脘老,十四人罢(疲) (癃)”;二是有新生儿即“产子”的家庭,如简59“复筭百七十,多前四,以产子故”;三是编入户籍的少数民族,即“归义蛮夷”,如简82“

(癃)”;二是有新生儿即“产子”的家庭,如简59“复筭百七十,多前四,以产子故”;三是编入户籍的少数民族,即“归义蛮夷”,如简82“ 百九人蛮夷,不

百九人蛮夷,不 ”。其中残缺的“不

”。其中残缺的“不 ”二字,可能是“不筭”,也可能是“不事”或“不租”,但都应和免除赋役有关。《后汉书·南蛮传》:“复夷人顷田不租,十妻不筭。”以及走马楼西汉简《都乡七年垦田租簿》:“出田十三顷四十五亩半,租百八十四石七斗,临湘蛮夷归义民田不出租。”可证。

”二字,可能是“不筭”,也可能是“不事”或“不租”,但都应和免除赋役有关。《后汉书·南蛮传》:“复夷人顷田不租,十妻不筭。”以及走马楼西汉简《都乡七年垦田租簿》:“出田十三顷四十五亩半,租百八十四石七斗,临湘蛮夷归义民田不出租。”可证。

“事算”若干争议与沅陵《计簿》新证

《计簿》对这些争议问题的新证主要有三个方面。

首先,《计簿》为澄清“事算”的概念提供了可信依据。关于汉代“事算”的概念问题,以往根据出土《算簿》,如天长纪庄西汉木牍、松柏西汉木牍和凤凰山西汉简牍等,曾形成了三种不同看法。一是认为“事算”当单指算赋,“复算”或“复事”即免除算赋;二是认为“事算”当单指徭役,“事”指徭役,“算”亦指徭役,“复算”或“复事”即免除徭役;三是认为“事算”当指实际服“算”义务的口数,“事”指赋税徭役,“算”亦指赋税徭役,“复算”或“复事”即免除赋役,或单免赋税和单免徭役。而《计簿》则明确记载,“事”指赋税徭役,“算”亦指赋税徭役,“复”指免除算赋徭役,亦可单指免除算赋或徭役,证明了第三种看法的准确。参证最近公布的《堂邑元寿二年要具簿》和《元寿二年十一月见钱及逋簿》(《山东青岛土山屯墓群四号封土与墓葬的发掘》,《考古学报》2019年第3期),比如:“口十三万二千一百四,其(三千)三百卅奴婢,少前千六百八。复口三万三千九十四。定事口九万九千一十,少前五百卌四。凡筭(算)六万八千五百六十八,其千七百七十九奴婢。复除罢(疲) (癃)筭(算)二万四千五百六十五。定事筭(算)四万四千三,多前六百廿二。”(M147:25-1正)又如:“逋二年所收事它郡国民秋赋钱八百。逋二年所收事它郡国民口钱四百八十三。”(M147:25-1背)这就无可争辩地证明:从汉初到西汉末年,“事算”都始终是指承担赋税和徭役,“事”的概念既可单指人头税(算赋或口钱),单指徭役,亦可作为赋税徭役的统称,包含了算赋、口钱和徭役;“算”的概念既指算赋又指徭役的定算,通常亦包含算赋。

(癃)筭(算)二万四千五百六十五。定事筭(算)四万四千三,多前六百廿二。”(M147:25-1正)又如:“逋二年所收事它郡国民秋赋钱八百。逋二年所收事它郡国民口钱四百八十三。”(M147:25-1背)这就无可争辩地证明:从汉初到西汉末年,“事算”都始终是指承担赋税和徭役,“事”的概念既可单指人头税(算赋或口钱),单指徭役,亦可作为赋税徭役的统称,包含了算赋、口钱和徭役;“算”的概念既指算赋又指徭役的定算,通常亦包含算赋。

其次,《计簿》为“事算”数究竟包括不包括“复算”数提供了确切依据。这一争议主要集中在对天长纪庄《算簿》和《户口簿》的解读上。案《算簿》记载:“集八月事算二万九,复算二千卌五。”“集九月事算万九千九百八十八,复算二千六十五。”又《户口簿》记载:“户凡九千一百六十九,少前;口四万九百七十,少前。”(《安徽天长西汉墓发掘简报》,《文物》2006年第11期)关于西汉东阳县的每户平均“事算”数有两种差别较大的推算。一种是“事算”数包括“复算”数,其八月、九月每户平均“事算”均为约2.18算,即20009÷9169≈2.18或19988÷9169≈2.18,平均应纳算赋或承担徭役的人数约占全县总人口的48.8%(20009÷40970≈48.8%或19988÷40970≈48.8%),实际缴纳算赋或承担徭役的人数平均约占总人口的43.8%或43.7%,亦即(20009-2045)÷40970≈43.8%或(19988-2065)÷40970≈43.7%。另一种是不包括“复算”数,其八月和九月每户平均“事算”均为约2.4算,即(20009+2045)÷9169≈2.405或(19988+2065)÷9169≈2.405,应纳算赋或承担徭役的人数平均约占全县总人口的53.8%(22054÷40970≈53.8%或22053÷40970≈53.8%),实际缴纳算赋或承担徭役的人数平均约占总人数的48.8%。而《计簿》则证明,“事算”数实际是包括了“复算”数,如简54等“凡筭二千四百八十,少前二,以死故。复筭百七十,多前四,以产子故。事筭二千三百一十”。证诸《堂邑元寿二年要具簿》:“凡筭(算)六万八千五百六十八……定事筭(算)四万四千三,多前六百廿二。”亦充分说明,从汉初到西汉末年,其“事算”数均包括了“复算”数。

最后,《计簿》为解决西汉前期的口钱从满3岁还是满7岁起征的问题提供了依据。在这一问题上,国内外学界的争议主要体现在两个方面。一是西汉前期有没有口钱的征收。传统观点认为,西汉前期即有口赋或口钱的征收,但由于凤凰山十号汉墓木牍《算簿》的出土,许多学者都据此提出,西汉前期并没有向未成年人征收20钱的口赋制度,尽管仍有一些学者执传统看法(《江陵凤凰山汉墓简牍及其在历史地理研究上的价值》,《文物》1974年第6期)。二是口钱在西汉前期从满3岁还是满7岁起征。根据凤凰山汉墓简牍,笔者亦曾提出口钱(口赋)当始于汉初,每人每年20钱是从满3岁开始起征的。沅陵《计簿》中的口钱即为满3岁起征。因为按口钱满7岁起征算,前揭“凡百九十三人,多前四,以新生”的记录,不符合沅陵侯国任何一个乡、聚的人口条件。以人口最多的都乡为例,都乡共有2297人,按满7岁起征,1—7岁的儿童仅占总人口约8.4%,完全违背了出生率和死亡率。而名称残缺聚的占比又显然过高。根据简48记录,即使按“口千五百五十”来算,若减去某乡的户口数,比如庑乡或平阿乡等,该聚1—7岁的儿童亦将多达其总人口的17.5%左右(193÷1100≈0.175),遑论“口千三百五十”的21.4%。再从六乡和六乡四聚的占比来看,若以满3岁计,193个婴幼儿约占六乡4023人的4.80%和侯国6481人的2.98%。后者的占比又明显过低,只有六乡的4.80%占比最符合条件。按“人生七十古来稀”算,总和略大于100%(4.8×70÷3=112),呈现出比较正常、合理的百分比。因此,沅陵《计簿》的统计也足以证明:口钱即为口赋,并始于汉初,是从满3岁而不是满7岁起征的。

(本文系国家社科基金重大项目“秦汉三国简牍经济史料汇编与研究”(19ZDA196)、国家社科基金重大委托项目“中华思想通史”(20@ZH026)阶段性成果)

(作者系南京师范大学历史系特聘教授、中国农民战争史研究会副会长、中国秦汉史研究会常务理事)