|

(伏)羲 |

(女)娲 |

|

(后)羿 |

(嫦)娥 |

|

(女)匽/英 |

娥(皇) |

|

(大)禹 |

(女)娲/涂山 |

伏羲女娲、后羿嫦娥、大禹女娲(涂山)、娥皇女英(匽)等配偶或姊妹神名称都能与yi-wo这两个音对应,而yi和wo都是第一人称代词的读音。wo是“我”的读音,大家每天都在用,很熟悉。在汉语的第一人称代词中,也有一个读yi的词,即“台”,[29]《尚书·汤誓》云:“非台小子,敢行称乱,有夏多罪,天命殛之。”[30] 这里的“台”读yi,解为“我”,“台小子”是对自己的谦称,整个句子的意思是:不是我小子大胆发难,是因为夏国犯下许多罪行,上天命令我去讨伐它。我们再来看禹、匽的读音yu、yan,也有对应的第一人称代词,即“余”“言”。既然yi与wo都是第一人称代词的读音,而其他日月神名又都是yi与wo的变异,这就意味着这些神名的语音与汉语第一人称代词是重合的,是同一个系统。至此,这些日月神名称与第一人称代词的语音可对应如下:

|

后羿yi |

嫦娥wo |

禹yu |

女英(匽)yan |

伏羲yi |

女娲wo、 gua |

|

台yi |

我wo |

余yu |

言yan |

台yi |

我wo 寡gua |

值得注意的是,汉字不是表音文字,文献留下来的这些第一人称代词,在不同的历史时期都有不同的读音。我们现在做这种对比,既要查找古音,也要看现在的读音;既要看普通话的读音,也要参考各地方言。

“羿”读yi,作为第一人称代词的“台”也读yi。通过“怡”“贻”“饴”等以“台”为声符的字,可以知道yi与tai的转变关系,所以“羿”与“台”对应。

“娥”读e,但它以“我”为声符,曾经与“我”是同音的。目前西南官话“娥”“我”都读wo或者[ŋo],所以“娥”与“我”对应。

“禹”读yu,与“余”对应。[31]

“女英”也记为“女匽”,“匽”读为yan,与“言”对应。

“羲”读xi,《说文解字》云:“从兮義声。”“義”读yi,“台”也读yi,故对应。

“娲”读wa,但其声符“呙”是个多音字,其中两个读音为wo、gua,与“我”“寡”对应。

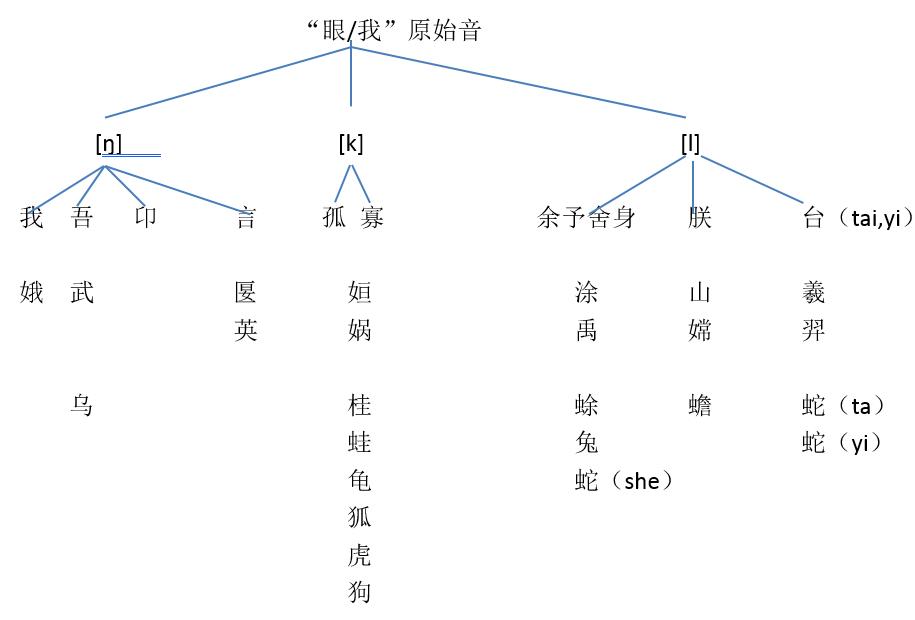

文献中出现的第一人称代词不止以上所提及,还有吾、卬、予、舍、身、朕、孤等等,这些字各个时期的读音,比如“吾”上古时期的[ŋaː]与目前的读音wu,加上目前各地方言的一些读音,比如川方言的[ŋo],上海话的la,西北方言的[an]或[ŋan],一起构成了第一人称代词的语音体系。既然日月神祇名称与汉语第一人称代词是同一系统,我们便可以借助第一人称代词这个小系统作为中介,对由日、月发展而来的其他神祇名称做一些研究。

三、日月神名与第一人称系统的共同来源

按照上古音声母分类,音韵学家们把以上这些第一人称代词的上古音分为[ŋ]、[l]、[32][k]三个系列,即我、吾、卬、言为[ŋ]系列,余、予、舍、身、朕、台为[l]系列,孤、寡为k系列。

[ŋ]系列的上古音构拟如下:

我,[ŋaːlʔ]

吾,[ŋaː]或[ŋraː]

卬,[ŋaːŋ]或[ŋaŋʔ]

言,[ŋan]

[l]系的上古音构拟如下:

余,[la]或[djag][33]

予,[la]或[laʔ]

舍,[hljaːʔ]或[hljaːs]

身,[qʰjin]

朕,[l'ɯmʔ]

台,[l̥ʰɯː]、[l'ɯː]、[l'ɯː]或[lɯ]

[k]系的上古音构拟如下:

孤,[kʷaː]

寡,[kʷraːʔ]

所谓汉语上古音,是指周秦至两汉时期的汉语语音系统,主要指《诗经》时代的音系。从上文的罗列可以看到,在上古音时期,汉语的第一人称已经分为三个系列了,这三个系列内部,各个词读音相同或相近,差别不大,比较容易看出其同源性。但系列与系列之间,已经有比较大的差别了。不过我们知道,汉语不是从周秦时候才有,在这之前还有相当漫长的演变过程,那么,在这之前,这三个系列是否有一个共同的来源呢?下文我们通过一些文字的分析,可以看出[ŋ]、[l]、[k]这三个系列也具有同源性。

[ŋ]系与[l]系。首先,“吾”有两个读音,即wu与yu,这本身就可以证明[ŋ]、[l]系列同源。其次,从“语yu”与“吾wu”、“娱yu”与“吴wu”可推论 [ŋ]、[l]系列同源。以“吾”、“吴”这两个字为声符的“语”“娱”目前都读yu,与[l]的第一人称代词“余”同音。再次,“於菟”是一古词,是虎的别称。其中的“於”读wu,同时这个字也读yu。另外,从“抑yi”与“卬ang”也可看到[ŋ]、[l]两个系列的转变关系,“抑”以“卬”为声符,说明两者以前同音,但目前“抑”读yi,与[l]系的“台yi”同音。

[ŋ]系与[k]系。“孤”以“瓜”为声旁,“瓜”读gua,与“寡”目前同音。韵母u与o经常出现互变,所以,gu[ku](孤)与go[ko](戈)可互变,而“戈”是“我”字的声旁,[34] 可证“孤”与“我”具有共同的语源。目前苗语西部方言紫云话第一人称代词依然读gu,把苗语东部方言念we,可以证明从g[k]到w的转变。可见[ŋ]系列与[k]系列也是同源的。

[k]系与[l]系。“窊”读yu,但它以“瓜”(gua)为声符,可见yu与gua(寡)的转变关系,也证明了[k]系与[l]系的同源性。

与第一人称代词的四对神的名称都对应着yi wo这两个音,而这两个音也是同源的。从“義”这个字便可知道,“義”目前读yi,但它的声符是“我”,读wo。这说明yi与wo这两个音一定同源。

既然第一人称代词都具有一个共同的源头,那么这个源头是什么呢?目前音韵学家们只构拟出了每个第一人称代词的上古音,再往上是怎样一种情形就不知道了。第一人称代词与日月神名具有对应关系,那么可以猜想,第一人称代词的共同来源应当与这些日月神名的共同来源是一样的。

在人类的早期,太阳与月亮都被视为人的眼睛,也就是说,无论是太阳还是月亮,都叫“眼”,[35]“眼”的原始音后来才演化为“日”“月”。宋金兰在《汉藏语“日”“月”语源考》中提出:“汉语和藏缅语言的‘日’和‘月’均来源于‘眼睛’一词。”[36] 既如此,第一人称代词与这些神名对应,其最早的原始音也当与“眼”的原始音一样。有意思的是,“眼”目前读yan,第一人称的“言”目前也读yan; “眼”在西南官话中读[ŋɛn],而西北方言第一人称代词“俺”也读[ŋɛn],可算是一种平行发展。

至于为什么古人会将太阳与月亮都称为眼,宋金兰认为可能是隐喻所致,古人将天拟人化。这在神话中有所体现:汉族神话中,有盘古“左眼为日,右眼为月”的说法;拉枯族的《牡帕密帕》则说天神厄莎用自己的双眼做成了太阳和月亮;彝族创世史诗《梅葛》中说日月是老虎的眼睛变成的;哈尼族的创世史诗《奥色密色》则说日月是由牛的双眼化生而成的。在国外的神话与语言也有表现,鄢卓、曾晓渝在《壮语“太阳”的地理语言学分析》一文中即有:“刘宝俊(1999)观察到在世界许多民族的神话传说和语言中,都把‘太阳’当成是白天或天神的‘眼睛’;在古代印度神话中,太阳被说成是‘天眼’,是日神mita、天神varuna或火神angi的‘眼睛’。八木坚二(2015)也指出,把‘太阳’视为天上的眼,这种思考方式有人类共通的普遍性。印尼语的“太阳”matahari是mata‘眼睛’和hari‘日’的结合。吴安其(2009)认为喻‘太阳’为‘天的眼睛’是古南岛文化的遗存,黎、壮傣、侗水语普遍采用南岛语‘天的眼睛’语义构词,是古代沿海南岛语与侗台语的接触关系留在侗台共同语中的底层词。”[37] “眼”的语音在不断的演变过程中,形成了“日”“月”等不同的词汇,日、月也慢慢地被区分开来。

认识到这些与日月有关的神名具有同一个源头,便不再难以理解同一神名有时其神格为太阳,而有时其神格又为月亮,比如同是“羲”,伏羲(yi)是太阳神,而《山海经》里的常羲[38](yi)又是月神:“有女子方浴月。帝俊妻常羲,生月十有二,此始浴之。”[39]这便是早期日月不分造成的结果。

四、桂、蟾蜍(蛙)、兔、乌与日月神名系统的对应

上文论证了“眼”的原始音发展出诸多不同的音来,共同组成了第一人称代词的小系统,日月神名也与这个系统重合。下文我们将证明,之所以神话里说月亮里有兔、蟾蜍、桂树,太阳里有乌,是因为这些动植物的名称与这个小系统中的语音雷同,即曾经与日月名称语音雷同,从而提供了神话形成的基础。

先来看看神话为什么说月亮上有兔。按以往使用语音比较的做法,我们需查看“兔”与“月”的上古音是否相同。“兔”上古音构拟为[la],而“月”的上古音为[ŋod],显然差别很大。但我们可以通过查找tu这个音与日月神名系统即第一人称系统的音有什么关联来推测“兔”与日月的关系。

在第一人称中有一个“余”字。以“余”字为偏旁的很多字都读tu,如涂、途、荼、捈、凃、酴、嵞、唋、峹、梌、庩、悇、稌、筡、駼、㻌、鵌、䣄。关于“涂”,《说文解字》解释为“从水余声”。[40]关于“峹”,《说文解字》也说“从屾余聲”。[41]“兔”上古音构拟为[la],而“余”上古音构拟也为[la],可见“兔”“余”上古同音,都读[la],后来“兔”的读音演变为tu,“余”的读音演变为yu,但有一些以“余”为声旁的字也演变为tu。目前上海话第一人称为“阿拉”,其实就是保留了“余”的读音[la]。

“兔”在上古时期与第一人称的“余”同音,而“月”在上古时期与第一人称的“我”同音,“余”“我”是同源的,由此推测“兔”“月”也应该同源。也有一些证据可证明这一点,比如“兔”上古音构拟为[la],与汉语属于同一语系的湖南湘西苗语“兔子”就保留[la]的读音,而其“月”的发音为[l̥a],只是声母轻化了。“兔”上古拟音[la]与目前“蜡”的读音一样,关于“蜡”,《说文解字》说:“从虫昔聲。”[42]可见xi与la有转变关系,xi是“夕”的读音,而“夕”与“月”具有同源关系。[43]这也是“兔”与“月”古音同音的辅证。另外,“迌”读tu,它以“月”为组成部分,但没有任何与月亮有关的含义,它很可能是以“月”为声符,但由于资料缺失,《说文解字》等文献都未收入,这里只能做一推测,以作tu与yue两个音关系的参考。

关于月亮上为什么有蟾蜍,也可以通过“余”来分析。我们来看蟾蜍的“蜍”。“蜍”与“蟾”一样,也是“蟾蜍”的省称,清代陈维崧《风流子》有“天边蜍兔,去我堂堂”[44]之句。“蜍”以“余”为声符,它的上古音构拟是[la],[45]可见“蜍”在上古音的时候与“兔”“余”同音,也在日月神名与第一人称系统之中。

再来看蟾蜍的“蟾”。“蟾”的上古音构拟为[djam],与第一人称代词“余”的上古拟音[[djag]][46]非常接近。另外,“蟾”以“詹”为声符,同样以“詹”为声符的“檐”字目前读yan,与第一人称代词“言”目前的读音一样,所以“蟾”可纳入到第一人称代词与日月神名系统语音之中。“言”的上古音构拟为[ŋan],而“月”上古音构拟为[ŋod],虽有区别,但相差不远了,正是第一人称代词“俺”西北话读音与第一人称代词“我”川方言读音的差别。再往上追溯,不难推测其同源性。

可见“蟾”与“蜍”在语音上也是同源的,所以蟾、蜍都是指同一种动物,只不过分化为不同的音之后,人们才将两个音组合成一个双音节词,依然指同一种动物。也正是这一原因,“蟾蜍”可以倒过来称为“蜍蟾”,并被记为涂山,这就是大禹妻子既是女娲又是涂山的根本原因:女娲即女娥,也就是嫦娥,涂山即蜍蟾,也是嫦娥。

这里顺便说说嫦娥的“嫦”与“蟾”的关系。嫦娥也称为姮娥,大多学者认为“嫦”是为了避讳汉文帝刘恒的名字而由“姮娥”的“姮”改的,其实不然。这其实只是前鼻音与后鼻音区别的关系,目前有很多地区依然chan、chang不分,比如晋语不区分,南方很多地方也不区分,chan即chang,“蟾”的上古音构拟为[djam],而“嫦”的上古音构拟为[djaŋ],嫦即蟾,所以“嫦”不是从“姮”改过来的。那么“姮”是什么意思呢?依然不出这个第一人称系统,“姮”的上古音构拟为[ɡɯːŋ],与第一人称各个代词的上古音都有一点差距,最接近的是“孤”的上古音[kʷaː],不过,与这个系统的起始点“眼”的声符“艮”的上古音[kɯːns]很接近,ɡ是k的浊音。“眼”“姮”的声符“艮”“亘”目前同音,都读gen。所以说,这个“姮”在语音上曾经与“月”同音,是对月亮的称呼。

既然说到蟾蜍,不能不说说蛙。神话中一般都说月亮上有蟾蜍,没说月亮里有蛙,目前人们认为蟾蜍是蛙的一种。但从语音上来看,wa音与“yue月”可转换或同源:“䚴”字读wa,但它以“月”为声符,关于“䚴”,《集韻》云:“魚厥切,音月。”[47] 另外,wa与第一人称代词“我”“寡”都具有演变关系:wa与wo(我)的关系从“呙”的读音可证,它既可念wa也可念wo。“女娲”也可写成“女絓”,四川简阳鬼头山汉代崖墓中的伏羲女娲画像上,在右上方的榜题便将女娲写作“女絓”,[48]可见女娲的“娲”不仅目前与“蛙”同音,汉代的时候读音也应该相同。wa(蛙)与gua(寡)的演变关系可以通过以下的过渡看出:

Gua(卦) kua(絓) hua(砉) ua蛙[49]

Gua(剐) kua(䯞) hua(諣) ua娲

可见ua(蛙)也可以纳入日月神名系统。蛙的名称一定与它的叫声有关系,即呱呱(gua gua)声,后来才演变为wa。由此可见,“wa蛙”与“chan蟾”“chu蜍”是同源的,古人一开始没有区分蛙与蟾蜍,至少在名称上没有区分,只是后来才将蟾蜍指身上长有疙瘩的蛙。

再来看关于月亮上有桂树的神话。既然“蛙”与“月”以前同音,那么与“蛙”同声符的“桂”也就与“月”具有同音的可能性了。另外,还可通过第一人称代词“我”作为中介来证明gui(桂)这个音与月亮的关系。“桂”是g声母,这个声母的变异往往在g、k、h之间,再到零声母。比如“鬼”系列的gui(鬼)、 kui(愧)、hui(廆)、wei/[ui](嵬);再如“危”系列的gui(跪)、kui(尯)、hui(硊)、wei/[ui](危)。从以上这些演变可以看出gui(桂)与wei的联系,而wei与wo音又有演变关系,如:委wei/[ui]、倭wo;唯wei/[ui]、瓁wo。wo是第一人称代词“我”的读音,wo(我)音与yue(月)具有演变关系,从以下这三个字的读音可得到证明:

枂wo 月yue

仴wo 月yue

雘wo 彟yue

“枂”“仴”读wo,但其声符“月”读yue,“雘”“彟”同声符,一个读wo,一个读yue,可见wo与yue的演变关系。

与月亮上有兔、蟾蜍、桂的神话相对应,是太阳里有三足乌、踆乌。乌,目前与第一人称的“吾”同音,都读wu,所以“乌”可纳入到日月神名与第一人称代词系统语音之中。wu与wo(我)的转变在“渥”“楃”“握”等字可体现。这些字目前读wo,但其声符“屋”读wu。如果把wo与嫦娥的“娥”联系起来,我们容易联想起月亮,但月亮与太阳在早期是不分的,所以wo音既可指月亮也可指太阳。日本在中国的东边,在中国人看来,这里是太阳升起的地方,所以称其为日本。日本人被称为倭,读wo,这个音指太阳。日本人又称大和,“和”其实是“倭”的不同文字记录,原来读音一样。“和”以“禾”为声符,这个字在汉语西南官话读wo。由此可证,“乌”是太阳的称呼,说太阳里有乌,首先是“日”与“乌”同音,“乌”早期只是太阳的名称,到了后来,人们便将其与乌鸦的“乌”联系起来了。

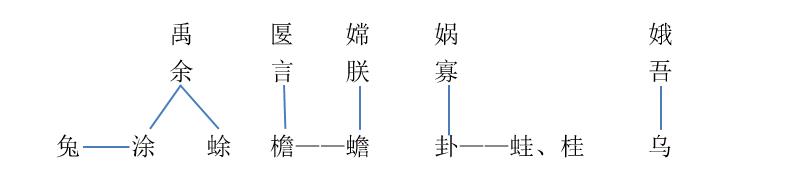

兔、蟾蜍(蛙)、桂、乌与日月名称系统即第一人称代词系统的关系可图示如下:

从这个图示比较容易看出兔、蟾蜍、桂、乌几种神物的来源,而且不难看出其相互间的关联,因为它们都处于第一人称代词语音小系统之中,比如通过第一人称代词“余”到“涂”“蜍”的演变,便能轻松看到兔与蟾蜍的关联,通过gua音与“蛙”“桂”的关系,也很容易看到蟾蜍与桂的关联。再通过第一人称代词与日月神名的重叠关系,就可证明这些神物与日月的语音关系。

由是观之,无论是月亮上有兔、蟾蜍(蛙)、桂的神话,还是太阳上有乌的神话,都是因为这些名称与日月的名称曾经同音的缘故。

余论

除了桂、蟾蜍(蛙)、兔、乌,日月的语音演变过程中其实还与其他一些动植物同音,包括龟、狐、虎、蛇、蜥蜴、狗[50]等等。龟的情况可参考“桂”,虎、狐是由gu(孤)音演变的,“孤”“狐”都是相同的声符。蛇可以从与“余/舍”同音看出,[51]虽然没有说在月亮上或太阳里有蛇,但表现在伏羲女娲是蛇尾。蜥蜴的情况可参考第一人称“台yi”,这也主要表现在伏羲女娲的形象,伏羲女娲除了被说成蛇尾之外,在汉画像上也被画成蜥蜴尾巴,因为画上是有爪的,而蛇没有爪。蛇除了表现在伏羲女娲形象之外,还与龟一起组成北方的玄武,玄武的“武”与“乌”一样,也与太阳有关。玄武的龟蛇组合,其实是伏羲女娲组合的变异。这些都属于另外的议题,这里就不展开讨论了。我们将和日月神名与第一人称代词系统所对应的动植物名称图示如下:

在日月语音演变的过程中,与日月同音的动植物不止桂、蟾蜍(蛙)、兔、乌(鸦),但最后只说日月上有这些动植物,这只能说是一种偶然的选择,或者有什么其他的社会外部因素。无论是什么外部因素促使了这些说法的形成,首先都是语音提供了基础,这就像基因一样,基因是内部条件,至于一种动植物最后演变发展成什么样子,是掺和了外部因素的结果,前人提出的那些观点,或许就是这些外部因素。

作 者:吴晓东,中国社会科学院民族文学研究所研究员。

本文原载《中原文化研究》2021年第2期。文中注释从略,请参见原刊。

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号