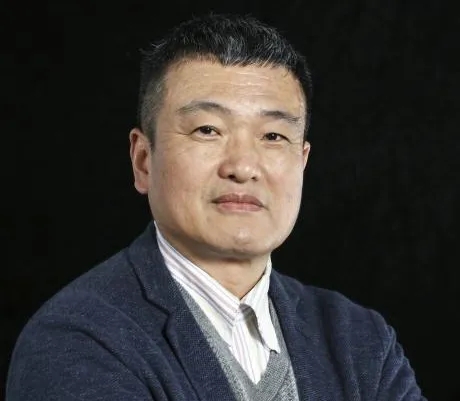

作者简介:王杰,中华美学学会副会长,浙江大学人文学部副主任,教育部“长江学者”特聘教授,《马克思主义美学研究》集刊主编。

在我们这个时代,审美问题和审美品位问题至关重要,是与我们的日常生活和社会发展都直接相关的问题。在文化经济时代中,消费主义文化泛滥,审美品位的纯正和审美能力的提高对于从事学术研究、社会治理和教书育人工作而言,是一项十分重要的素养和能力。按照世界美学发展的潮流,马克思主义美学是现代社会中极具当代性和面向未来的美学理论。当然,对于许多深受康德美学和形式美学理论模式影响的青年人来说,马克思主义美学的诸多概念是不易准确把握的。在这里,我想从与付德根教授、麦永雄教授合作翻译的特里·伊格尔顿《美学意识形态》一书的小故事谈起,谈谈在当代社会传统之下,认真研读原著、理解原著是多么不易,同时又是多么重要。

1990年,英国著名马克思主义文学批评家特里·伊格尔顿在英国布莱克威尔出版社出版了重要的美学著作《美学意识形态》(The Ideology of the Aesthetic)。当时的社会背景是苏联刚刚解体和柏林墙倒塌,“冷战”经过长期的发展进入到一个新的阶段,马克思主义及马克思主义美学也在世界范围内进入到一种低潮状态。不久后,我在国际美学界的权威刊物《美学与艺术批评》上读到了关于该书的长篇书评,书评对《美学意识形态》给予了很高的评价,认为该书建立了一种以身体为基础的历史唯物主义美学。1992年,我在河南大学参加中国中外文艺理论学会第一次高端会议时,遇到了曾经的同事现复旦大学陆扬教授。陆扬教授告诉我,他不久前从校图书馆借到了特里·伊格尔顿的《美学意识形态》一书,因为他得知我当时正从事一项与此书相关的国家社科基金青年项目,便复印了一本给我。在收到陆扬教授的复印稿后,我马上给在牛津大学文学系担任英文讲习教授的特里·伊格尔顿写信,希望他给予该书版权的授权并支持我的翻译工作。我很快就收到了伊格尔顿教授的回信和祝福。于是,我与付德根、麦永雄三个年轻人开始了艰难的翻译工作。大约也是在这个时期,国内学术界开始了关于是否将文学的本质定义为审美意识形态,以及审美意识形态概念的理论依据的广泛讨论。1996年,该书译成后,我请在桂林编辑《马克思主义美学研究》集刊的刘纲纪教授作序,并与他讨论了该书书名应如何表述的问题,刘纲纪教授认为,该书从头到尾谈的都是美学,理应译为《美学意识形态》。这本书译于中国学术界关于审美意识形态理论的讨论和建设时期,因此期间不断有学界同仁给我建议将译著书名改为《审美意识形态》。2005年,中国美学界和文艺理论界出现了关于审美意识形态理论的学理基础的激烈论争,在新版译著改名为《审美意识形态》的后记中,我简单说明了我们对书名进行改动的原因,但这份说明似乎并没有得到学术界的普遍认可。

2008年2月至8月,在国家留学基金委的支持下,我以国家留学基金高级研究学者身份赴英国曼彻斯特大学从事为期6个月的访问研究。在曼大工作期间,我就“审美意识形态问题研究”请教了特里·伊格尔顿教授。伊格尔顿首先指出,我们不应该在康德美学的理论框架中讨论审美与意识形态的关系问题,艺术与意识形态的关系问题是在阿尔都塞讨论的马克思主义意识形态理论的基础上提出和讨论的,将这个后现代时代的理论问题放到启蒙主义时代的美学框架中去讨论,自然会产生一些不同的理论理解,造成不必要的理论歧义。伊格尔顿随后讲道,在英语学术界,aesthetic也可以是美学理论,对于不同的美学理论,可以用the aesthetic来表达,而复数的aesthetics是指美学理论的总称,因为在现实社会中有不同的美学立场、不同的理论方法,也有不同的意识形态,他的这本著作就是要分析和讨论这种现象,所以他才将此书命名为“The Ideology of the Aesthetic”。听了伊格尔顿教授的论述,我对《美学意识形态》一书有了更深入的了解,回国后,当中央编译出版社建议我出版该书的修订版时,我又将书名重新改为《美学意识形态》。这的确是个有趣但值得关注的故事。

我最近在阅读萨米尔·甘德萨教授主编的《美学马克思》(Aesthetic Marx)一书,该书作者将《美学意识形态》和托尼·本尼特的《文学之外》都作为马克思主义美学的“关键文本”。放眼世界美学的角度,中国的马克思主义美学和21世纪马克思主义美学的建设与发展应该寄希望于年轻一代的学者。因此,在五四青年节这个特殊的日子里,我开了这份学习马克思主义美学的入门书单,并附上了这个小故事,希望马克思主义美学的学习和研究能够引起更多青年学者的关注。在“百年未有之大变局”的时代,围绕“审美品位关系到整个工业文明的未来”的重要问题研究,也希望能够唤起广大青年学人的学习兴趣和理论热情,将传承和弘扬中华美学精神这个重要事业,变成当代青年学人的自觉使命。

给青年读者推荐的马克思主义美学入门书单:

1. 卡尔•马克思:《1844年经济学哲学手稿》;《致斐迪南•拉萨尔》(1859年4月19日)。

2. 瓦尔特•本雅明:《发达资本主义时代的抒情诗人》;《机械复制时代的艺术作品》。

3. 特里•伊格尔顿:《马克思主义与文学批评》;《美学意识形态》。

4. 托尼•本尼特:《文学之外》。

5. 雷蒙德•威廉斯:《文化与社会》;《现代悲剧》。

6. 奥利维耶•阿苏利:《审美资本主义:品味的工业化》。