本文摘自

《亚欧合作研究:实践与创新》

李兴 著

扫码进入【中国社会科学文库】试读

随着北极地区地缘价值凸显,中俄两国政府高度重视北极地区的发展。俄罗斯政府早在2013年颁布了《2020年前俄罗斯联邦北极地区发展和国家安全保障战略》,首次系统阐述了北极战略,确定了北极发展的优先方向,指出要完善北方海航道的基础设施。2014年发布《2020年前俄罗斯联邦北极地区社会经济发展规划》,但由于2014—2016年间经济低迷,政府财政预算不足的原因,项目进展受到影响,2017年,俄罗斯对该规划进行了调整,将完成时间延长到了2025年。在欧美经济制裁、中俄关系密切发展的背景下,俄罗斯希望加强和中国在北极地区的合作,促进北方海航道的开发,完善基础设施。2017年5月,俄罗斯总统普京在“一带一路”国际合作高峰论坛上明确表示,“希望中国能利用北极航道,把北极航道同‘一带一路’连接起来”,中方对此予以积极回应。同年6月份,中国政府发布了《“一带一路”建设海上合作设想》,阐明21世纪“海上丝绸之路”的三个重要方向,其中包括“积极推动共建经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道”。2017年7月,中俄发表了《关于进一步深化全面战略协作伙伴关系的联合声明》,指出要加强中俄在北方海航道开发建设、资源勘探、联合科考、环境保护、极地旅游等方面的合作。2017年12月,俄罗斯总统普京正式邀请中国参与建设“冰上丝绸之路”,打造北极的交通走廊。2018年《中国的北极政策》白皮书明确指出“中国愿依托北极航道的开发利用,与各方共建‘冰上丝绸之路’”。2019年6月,中俄发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》,再次强调“扩大北极航道开发利用以及北极地区基础设施、资源开发、旅游、生态环保等领域合作”。2021年6月,两国发表《中华人民共和国与俄罗斯联邦睦邻友好合作条约》签署20周年的联合声明,明确指出“在互利和尊重沿线国家利益基础上就利用北方海航道加强协作,推动北极可持续发展”。

结合中俄官方文件和声明,“冰上丝绸之路”概念逐渐明晰。在本书中,“冰上丝绸之路”是指以北极东北航道的开发利用为依托,以中俄共建为特点,与沿岸国家进行航道开发、基础设施建设、资源开发、科学考察、生态环保等领域合作,共同建设从中国出发经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道。近年来,中俄在沿线基础设施建设、港口建设、以亚马尔为代表的项目建设、能源合作、旅游开发,以及北极科学研究方面取得了重要进展。2021年7月中国第12次北极科学考察队搭乘“雪龙2”号出征北极,旨在应对气候变化、保护北极生态环境,在北极公海区域开展海洋、海冰、大气以及微塑料、海洋酸化等监测,获取北极海洋水文、气象、生物等数据资料,同时聚焦国际科学前沿问题,进一步提高我国对北极自然环境的认知。

北冰洋沿岸5个国家(俄罗斯、美国、加拿大、挪威、丹麦),北极地区8个国家(俄罗斯、美国、加拿大、挪威、冰岛、丹麦、芬兰、瑞典),如果以北极点为核心,就可以看出,环北冰洋其实是全球最发达的经济圈。而俄罗斯环北冰洋海岸线漫长,正处于发达的欧洲经济圈和北美经济圈之间。随着全球气候变暖、冰山融化,资源丰富而又几乎没有遭到开发的北极和北冰洋地区经济发展前景可期。

中俄山水相连,睦邻友好,两国同为亚欧巨型国家,海陆复合,幅员辽阔,共同的边境线漫长,相邻地区自然地理条件很多相似。随着北极冰川的融化,东北航道的窗口期逐渐延长,东北航道航行船舶增多,相比传统航线,航程数将明显缩短,地缘安全性更高。同时,东北航道及其沿线能源资源丰富,为“冰上丝绸之路”的航行运输提供了动力。

从航行角度来说,在窗口期从亚洲沿着东北航道到达欧洲,相比于传统航线,航程数将会明显缩短。据专家统计,从中国上海以北的港口出发,沿着东北航道,到达俄罗斯摩尔曼斯克港要比经过苏伊士运河、印度洋、马六甲海峡的传统航线减少4000—7000海里航程,是传统航线航程数的45%—64%,到达冰岛、波罗底海则会减少1370—4600海里航程,到葡萄牙首都里斯本会节省400—1900海里。结合远洋运输过程中的燃油、人员薪酬、管理费用、轮船折旧费以及各项附加费等,按照北极航道全线通进行估算的话,北极航道节约的经济成本十分可观,预计会比传统航线降低11.6%—27.7%。同“陆上丝绸之路”的铁路运输相比,以中欧班列为例,目前陆上货物运输时间约为16天,运输时间短,但成本较高,是传统海洋航线的两倍,运输成本明显高于北极航线。与“海上丝绸之路”相比,利用马六甲海峡、印度洋和苏伊士运河的路线,中国与西欧距离12500海里,需要时间33昼夜。而利用北方“冰上丝绸之路”,中国与西欧距离7300海里,时间只需要20昼夜。同时北极航道可以降低对马六甲海峡的过度依赖,北极航道沿线国家相对较少,环节相对简单,地缘安全性更高,能更好保障来往国家的能源供给和运输安全。

从资源角度来看,北极地区被称为“地球最后宝库”“新中东”,油气等能源十分丰富。根据2008年美国地质勘探局(United States Geological Survey)公布的北极油气资源的报告,北极地区已经探明的能源储量是:石油1599.27亿桶,天然气46.84万亿立方米。根据美国地质勘探局预计,北极地区未开发的天然气1669万亿立方英尺,未开发石油900亿桶。2017年联合国公开声明,北极地区石油、天然气的储量约占世界的22%。2009年已探明北极地区有454个油气田,其中俄罗斯有264个,占58.15%,挪威北部有40个油气田,占8.81%。康托罗维奇(Kontorovich)院士指出,俄罗斯北极地区预计有2860亿吨油气资源储量,包含2058.5亿立方米天然气,429亿吨石油和凝析油。2021年1月,俄罗斯总统普京批准了《2035年前俄罗斯联邦北极地区发展和国家安全保障战略》。根据该战略,2024年俄罗斯北极地区的LNG产量将达到4300万吨/年,2030年—6400万吨/年,2035年—9100万吨/年。俄罗斯北极地区能源资源丰富,为“冰上丝绸之路”的推进提供了动力。

北冰洋沿岸5个国家(俄罗斯、美国、加拿大、挪威、丹麦),北极地区8个国家(俄罗斯、美国、加拿大、挪威、冰岛、丹麦、芬兰、瑞典),如果以北极点为核心,就可以看出,环北冰洋其实是全球最发达的经济圈。而俄罗斯环北冰洋海岸线漫长,正处于发达的欧洲经济圈和北美经济圈之间。随着全球气候变暖、冰山融化,资源丰富而又几乎没有遭到开发的北极和北冰洋地区经济发展前景可期。

中俄山水相连,睦邻友好,两国同为亚欧巨型国家,海陆复合,幅员辽阔,共同的边境线漫长,相邻地区自然地理条件很多相似。随着北极冰川的融化,东北航道的窗口期逐渐延长,东北航道航行船舶增多,相比传统航线,航程数将明显缩短,地缘安全性更高。同时,东北航道及其沿线能源资源丰富,为“冰上丝绸之路”的航行运输提供了动力。

从航行角度来说,在窗口期从亚洲沿着东北航道到达欧洲,相比于传统航线,航程数将会明显缩短。据专家统计,从中国上海以北的港口出发,沿着东北航道,到达俄罗斯摩尔曼斯克港要比经过苏伊士运河、印度洋、马六甲海峡的传统航线减少4000—7000海里航程,是传统航线航程数的45%—64%,到达冰岛、波罗底海则会减少1370—4600海里航程,到葡萄牙首都里斯本会节省400—1900海里。结合远洋运输过程中的燃油、人员薪酬、管理费用、轮船折旧费以及各项附加费等,按照北极航道全线通进行估算的话,北极航道节约的经济成本十分可观,预计会比传统航线降低11.6%—27.7%。同“陆上丝绸之路”的铁路运输相比,以中欧班列为例,目前陆上货物运输时间约为16天,运输时间短,但成本较高,是传统海洋航线的两倍,运输成本明显高于北极航线。与“海上丝绸之路”相比,利用马六甲海峡、印度洋和苏伊士运河的路线,中国与西欧距离12500海里,需要时间33昼夜。而利用北方“冰上丝绸之路”,中国与西欧距离7300海里,时间只需要20昼夜。同时北极航道可以降低对马六甲海峡的过度依赖,北极航道沿线国家相对较少,环节相对简单,地缘安全性更高,能更好保障来往国家的能源供给和运输安全。

从资源角度来看,北极地区被称为“地球最后宝库”“新中东”,油气等能源十分丰富。根据2008年美国地质勘探局(United States Geological Survey)公布的北极油气资源的报告,北极地区已经探明的能源储量是:石油1599.27亿桶,天然气46.84万亿立方米。根据美国地质勘探局预计,北极地区未开发的天然气1669万亿立方英尺,未开发石油900亿桶。2017年联合国公开声明,北极地区石油、天然气的储量约占世界的22%。2009年已探明北极地区有454个油气田,其中俄罗斯有264个,占58.15%,挪威北部有40个油气田,占8.81%。康托罗维奇(Kontorovich)院士指出,俄罗斯北极地区预计有2860亿吨油气资源储量,包含2058.5亿立方米天然气,429亿吨石油和凝析油。2021年1月,俄罗斯总统普京批准了《2035年前俄罗斯联邦北极地区发展和国家安全保障战略》。根据该战略,2024年俄罗斯北极地区的LNG产量将达到4300万吨/年,2030年—6400万吨/年,2035年—9100万吨/年。俄罗斯北极地区能源资源丰富,为“冰上丝绸之路”的推进提供了动力。

中俄共建“冰上丝绸之路”,符合中俄两国的地缘政治战略及定位。俄罗斯作为世界上面积最大的北极国家,中国作为近北极国家,两国国内都高度重视北极地区的发展,加大了对北极地区的投入。中俄两国都制定了相应的北极政策,具有广泛的共同利益。近年来,中俄关系密切发展,政治互信程度不断增强,进入全面战略协作伙伴关系新时代。作为两国之间最重要的法律文件,《中华人民共和国与俄罗斯联邦睦邻友好合作条约》签署期满20周年。2021年6月,中俄两国元首正式宣布《中华人民共和国与俄罗斯联邦睦邻友好合作条约》有效期延长5年。这就为“冰上丝绸之路”建设的开展奠定了政治基石。

从地理区位来看,俄罗斯是北极国家,中国是“近北极国家”,两国政府国内都高度关注北极地区发展。俄罗斯是世界上面积最大的北极国家,北极地区面积约300万平方公里,其中陆地领土约220万平方公里,领水面积约20万平方公里,此外,还有专属经济区和大陆架等区域。俄罗斯北极地区能源丰富,开采的天然气占全国总开采量的80%,石油占全国总开采量的60%。北极地区的GDP总量占俄罗斯的15%,出口总量达到全国的25%,对国家的经济发展至关重要。另外,中国是“近北极国家”,是积极的“参与者、建设者和贡献者”,是“北极利益攸关者”。北极的自然、生态等方面的变化会直接影响中国的气候系统,进而影响农业、林业等经济效益。同时,中国作为世界能源进口大国、世界贸易大国,北极的航道开发、资源勘探等同样对中国航运事业、经济发展影响深远。

从北极战略、北极政策来看,中俄两国都制定了相应的北极战略和政策,而且存在广泛的共同利益。中俄两国都认可俄罗斯政府北极地理位置优越,重视北极地区的发展。2013年颁布《2020年前俄罗斯联邦北极地区发展和国家安全保障战略》,首次系统阐释北极战略,确定了北极发展的优先方向,指出要完善北方海航道的基础设施。2014年发布《2020年俄罗斯联邦北极地区社会经济发展》规划,在2014—2016年间因经济形势低迷,政府财政预算不足,项目进展受到影响,2017年则对该规划的时间进行了调整,延长到了2025年。自2014年乌克兰危机、在欧美对俄经济制裁的背景下,俄罗斯希望在北极地区加强和中国的合作。同时中国也积极参与北极事务,2013年中国成为北极理事会观察国,享有生态保护、科学考察等权益,承认北极国家按照国际海洋法在北极地区的领土主权。2018年《中国的北极政策》白皮书,指出依托北极航道的开发利用,与各方共建“冰上丝绸之路”。中俄两国政府都重视北极地区的发展,都致力于推动北极航道的建设,目标存在一致性,有利于两国的北极合作。

从中俄两国关系来看,中俄两国近年来密切发展,互信程度不断增强,中俄两国的全面战略协作伙伴关系是共建“冰上丝绸之路”的政治基石。2013年中俄签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于合作共赢、深化全面战略协作伙伴关系的联合声明》,指出中俄要推动两国的高水平政治关系优势转化为经济、人文等领域的务实合作成果。2014年乌克兰危机爆发后,欧美对俄罗斯进行经济制裁,俄罗斯实行“转向东方”,与中国在经济、政治等诸多领域的合作不断深化,战略协作程度不断增强。2015年,中俄签署了《中华人民共和国与俄罗斯联邦关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》,中俄在经济合作领域的战略协作进一步增强。2019年中俄建交70周年之际,习近平主席和普京总统共同签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》,中俄关系继续朝着守望相助、高度融通、开拓创新、普惠共赢的方向发展。中俄两国政治互信的不断增强,全面战略协作伙伴关系的不断深化,推动了“冰上丝绸之路”大型项目的顺利开展,促进了项目的落地和实施。中俄传统上同是陆权国家,围绕自己的周边沿海(主要是欧亚大陆的北端)建设“冰上丝绸之路”,风险相对较小,困难相对较少,可行性和操作性较强。共建“冰上丝绸之路”,是对“一带一盟”对接合作的创新,也是中俄关系新的增长点和出彩点。

中俄在北极合作中存在很强的经济互补性。一方面,中俄在能源领域存在较强互补性,积极进行能源合作,满足了两国经济需要。中国是能源进口大国,俄罗斯是世界能源生产和出口大国,能源领域互补性强。俄罗斯各部门发展不平衡,经济发展对能源产业的依赖性强,能源出口是重要的国民收入。俄罗斯北极地区石油、天然气等能源资源丰富,开发前景广阔,但在欧洲国家可再生能源发展迅速,欧美经济制裁的背景下,俄罗斯需要开辟、扩大出口市场,保证出口收入。中国经济迅速发展,能源消耗量持续上升,国内石油、天然气持续供不应求,是世界上石油、天然气进口大国。中国为保障国内能源供应安全,也在积极拓宽天然气、石油等进口渠道,争取参与天然气勘探、加工等环节。中国资金充足,国内勘探技术成熟,市场广阔,能够满足俄罗斯在资源开发和出口等领域的需求。从地理位置来看,中俄两国是邻国,在进行能源合作中,海陆运输、管道运输方式快速、便捷,在一定程度上节省了运输的时间和成本,两国能源领域合作的优势明显。

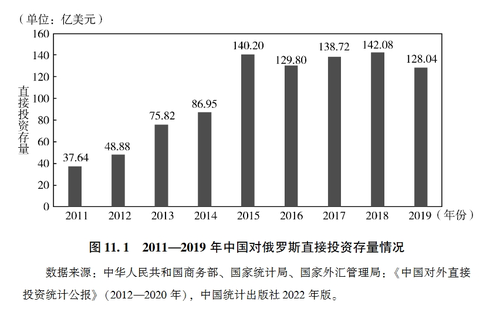

另一方面,中俄两国在项目融资领域的合作,为“冰上丝绸之路”项目开展提供了资金。俄罗斯在北极开发中面临资金短缺的困境,中国外汇储备丰富,是世界上投资大国,中俄在金融投资领域互补性强。近年来,中国对外投资不断增多。2019年,中国是世界上第二大对外投资国,对外直接投资达到1369.1亿美元,略低于日本,居世界第二位。2019年,中国对外直接投资存量是2.19万亿美元,仅低于美国、荷兰。克里米亚公投入俄后,俄罗斯遭受西方国家的金融、能源、技术等方面的制裁,国民经济下滑明显,金融机构融资困难,企业生产资金链紧张。同时由于欧美的合作伙伴纷纷撤资,很多北极项目陷入困境。俄罗斯北极项目的开展、北极航道的运营维护需要大量的资金,成本高昂,俄罗斯国内难以满足其资金缺口,资金需求量大,而中国经济平稳发展,资金充足,对外投资能力强,中国对俄罗斯直接投资存量自2015年以来超过100亿美元,2018达到142.08亿美元(见图11.1)。

总之,中俄在北极地区经济互补性强,中国为俄罗斯提供资金的支持,是俄罗斯重要的能源出口市场,同时,俄罗斯满足了中国对于能源、航运等方面的需求,拓展了中国能源进口渠道,中俄经济的互补性推动了“冰上丝绸之路”的深入发展。中俄共建“冰上丝绸之路”,地理上还具有天然的便捷性,也有利于弥补中俄关系“政热经冷”的短板,促进“一带一盟”地缘经贸合作。

亚欧合作研究:实践与创新

李兴 著

内容简介

本书以中国倡议的丝绸之路经济带与俄罗斯主导的欧亚经济联盟在经济、贸易、金融、能源、地方、教育、旅游以及人文、政党交流、相互认知等诸领域的“五通”合作(政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通)为重点,运用了多学科的方法,进行了具体、深入、细致的剖析,综合与专题研究相结合,实践与理论研究相结合,现实与历史研究相结合,国别与区域研究相结合,案例分析与比较研究相结合,以“一带一路”为框架,立体地探讨中俄在亚欧大陆上对接合作所取得的巨大成就、存在的主要问题与解决的可选方案。尽管存在很多困难和障碍,中俄对接合作“一带一盟”建设、共同推进亚欧区域协调与创新发展,前景广阔,任重道远。

本书内容丰富,适用于外交与国际关系、区域国别研究、世界历史、区域经济、国际法和国家安全等专业和对国际事务、亚欧研究、大国关系感兴趣的所有人士。

作者简介

李兴,北京师范大学历史学院二级教授,国际关系和世界历史专业博士生(后)导师。教育部新世纪优秀人才。教育部区域与国别研究基地—北京师范大学俄罗斯中心学术委员会主任。国家社科基金重大项目主持人和首席专家。北京市高等教育学会国际政治研究分会副理事长。在国内外发表学术论文约300篇,出版著作18部。主要从事俄罗斯与亚欧问题研究、世界历史与大国关系研究、“一带一路”与中国外交研究、区域国别与中西文明比较研究。

本文为第十一章《中俄共建“冰上丝绸之路”的地缘政治经济分析》

第二节《中俄共建“冰上丝绸之路”地缘政治经济优势》