内容提要:义补是东巴经中普遍运用的一种记录手段,其作用是提示、补充和强调语义。东巴文义补的语义类别有方位、动作、性状、数量、否定、领属、并列等;补义范围包括文中义补和文外义补,涉及语词义、语法义和语境义三类;补义的方式分为无字义补和有字义补,并通过字组和字序两种形式来实现。义补对于研究东巴文的性质及演变有重要价值。

关 键 词:东巴文;东巴经;字词关系

标题注释:基金项目本文系莫俊主持的教育部人文社会科学研究项目“纳西东巴经字组整理及研究”(项目编号:14YJC740067)成果之一。

作者简介:莫俊(1983-),男(壮族),广西南丹人,暨南大学图书馆副研究馆员,研究方向为古文字与古文献(广东 广州 510632)。

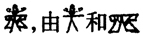

原始文字阶段,文字记录语言的能力尚未成熟,某些语义难以通过文字记录,而是以其他方式进行补充、提示或强调,称为“义补”。文字进一步发展时,那些不敷记录的语义在得到文字记录后,又有意通过某种方式来提示或强调,形成语义的重复,称作“有字义补”。东巴经中的东巴文在字形风貌和记录语言的方式上仍保留较为原始的状态,提供了有关义补的丰富材料。义补在东巴经中是普遍存在的一种文字现象和记录手段,是体现东巴文原始文字性质的重要特征,并反映纳西人造字、用字的思维和心理。近几十年来的东巴文研究对义补现象已有关注,但缺乏专题性的探讨。笔者基于经书材料,从补义类别、补义范围、补义方式、补义形式和补义原因等方面对义补进行讨论,为东巴文研究提供新的视角。

一、学界对义补的讨论

关于义补学界尚未有统一概念来指称,但对于这种文字现象已有论及:(1)裘锡圭:东巴文“虽然已经使用了假借字和形声字,但很多意思仍然是用文字画的手法表示出来的”。[1](P.7)即通过“文字画的手法”对文字之外的“很多意思”进行补充。(2)傅懋勣:“利用几个形象合成字组,这种字组内部各成分之间一般有互相依赖的关系”。[2](P.4)“在复合字体中单字的上下偏正,仍利用形象化的原则表达意义”。[3](P6)所说的“互相依赖的关系”和“形象化的原则”即指字组(也称复合字体)中字符的位置关系和组合关系,通过这种关系补充字形本义之外的语义。(3)王元鹿:复合字形“以好几个字或符号的组合来记录语段”并“凭借字和符号的方位表达和区别意义”。[4](p.142-144)(4)喻遂生:“东巴文一般作图画式排列,字的位置关系要表示意义。”[5](p4)(5)邓章应:东巴文“有时按照现实中的客观情况安排字的位置,字序或字的位置要体现事物在客观现实中的顺序或位置”。[6](P.14)当文字的布局与事物在现实中的顺序或位置等客观情况相符时,某些语义实际就暗藏其中。(6)黄思贤:多体图画表意的构形部件在表达本身意义时,还表达组合过程中产生的抽象意义,例如“空间”“数量”“动作”等。[7](P.195)(7)李静:字组和复合字形构件的排列反映实际事物之间的位置或动作关系。[8](p.86,152)(8)白小丽:准合文由两个或两个以上可以独立成字的构符组成,准合文部件组合的规则符合客观事物的实际情况,所传达的语义蕴含于符号的表意组合中。[9](P.70,74)

二、补义类别

东巴文义补在运用中涉及的语义类别大概如下:

(一)方位

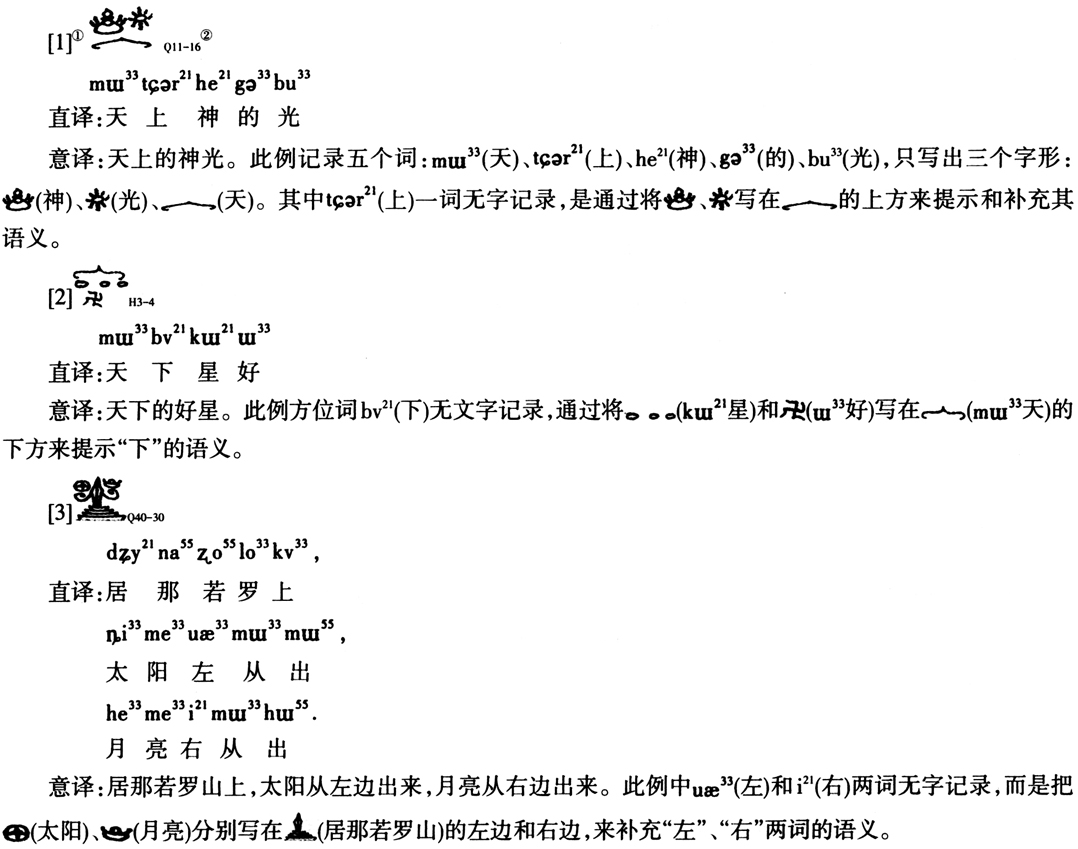

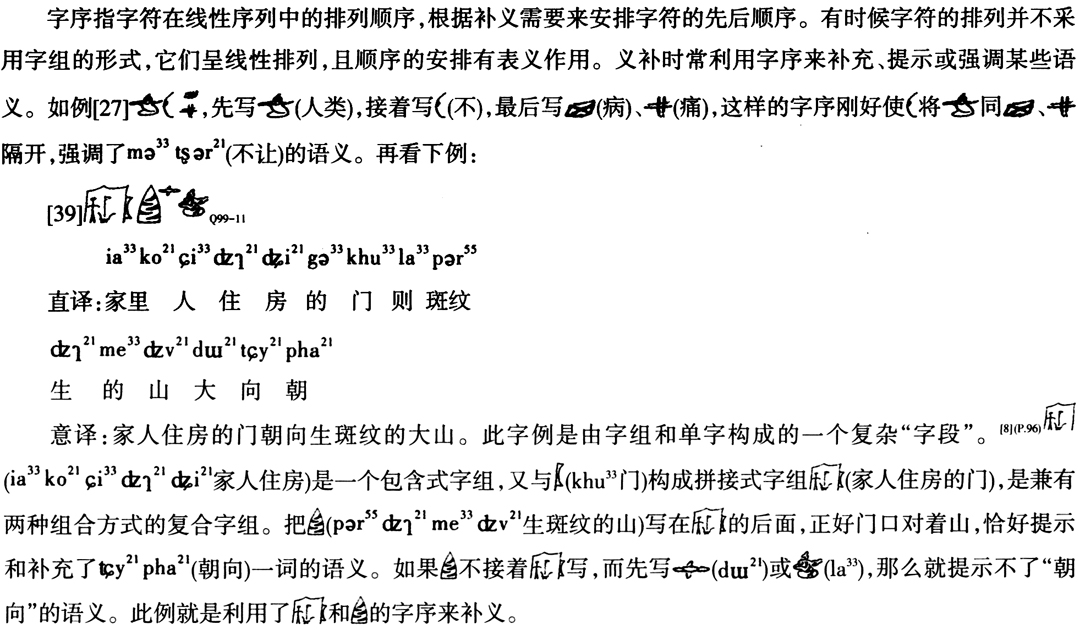

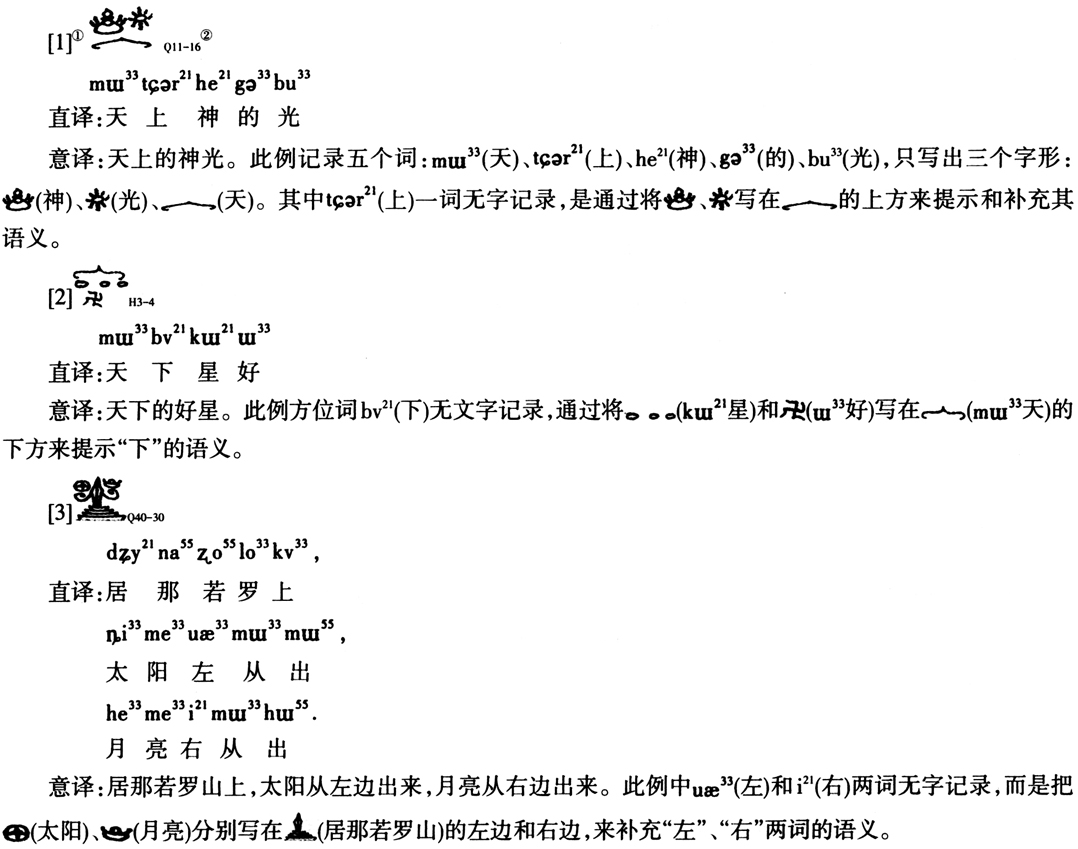

记录方位类语义时,方位词不写出,通过几个字符在书写时排列的方位关系来提示和补充语义。

(二)动作

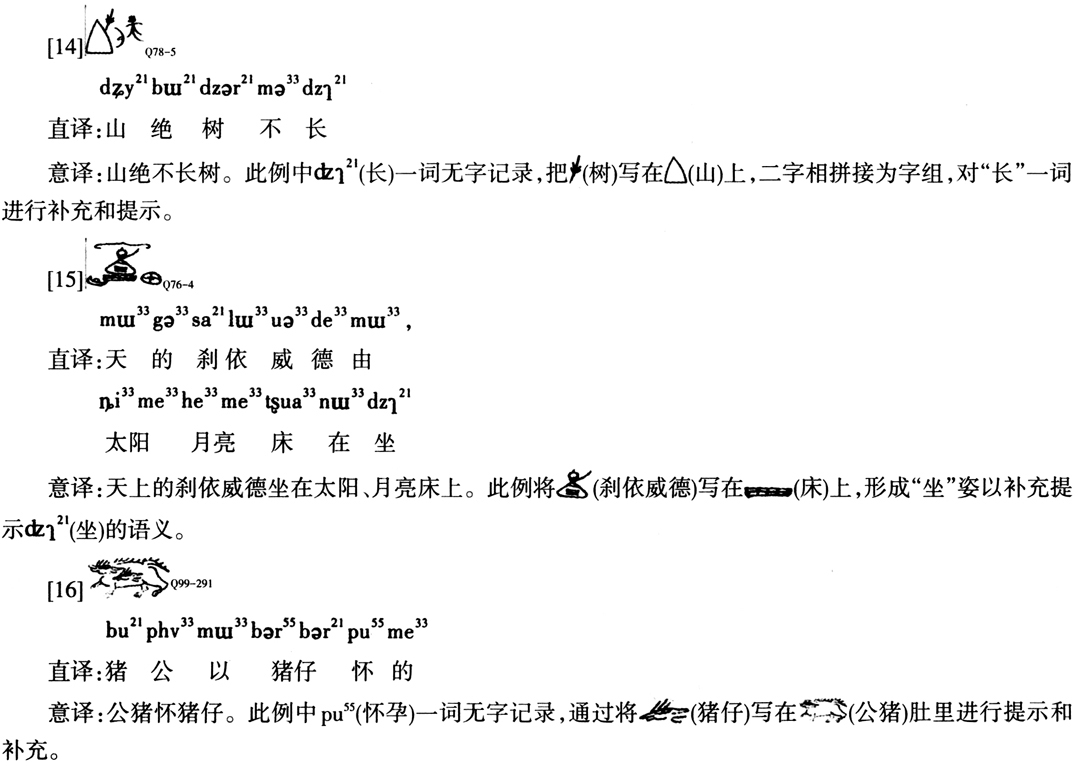

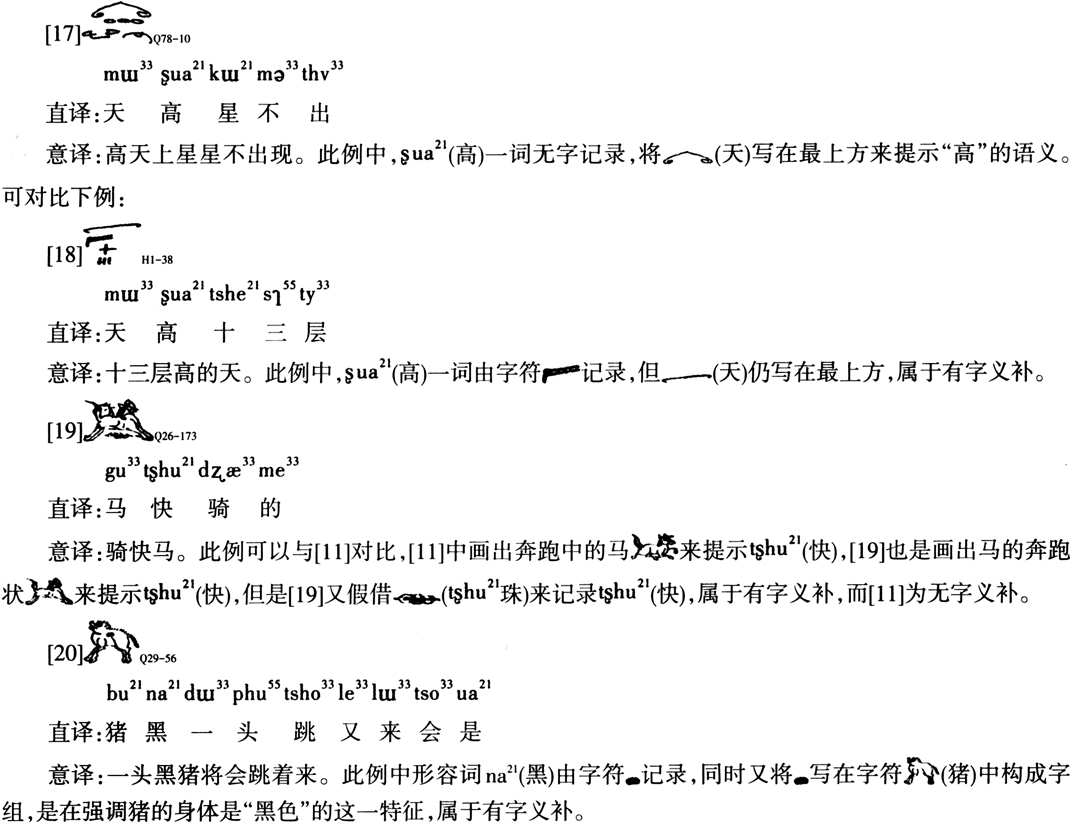

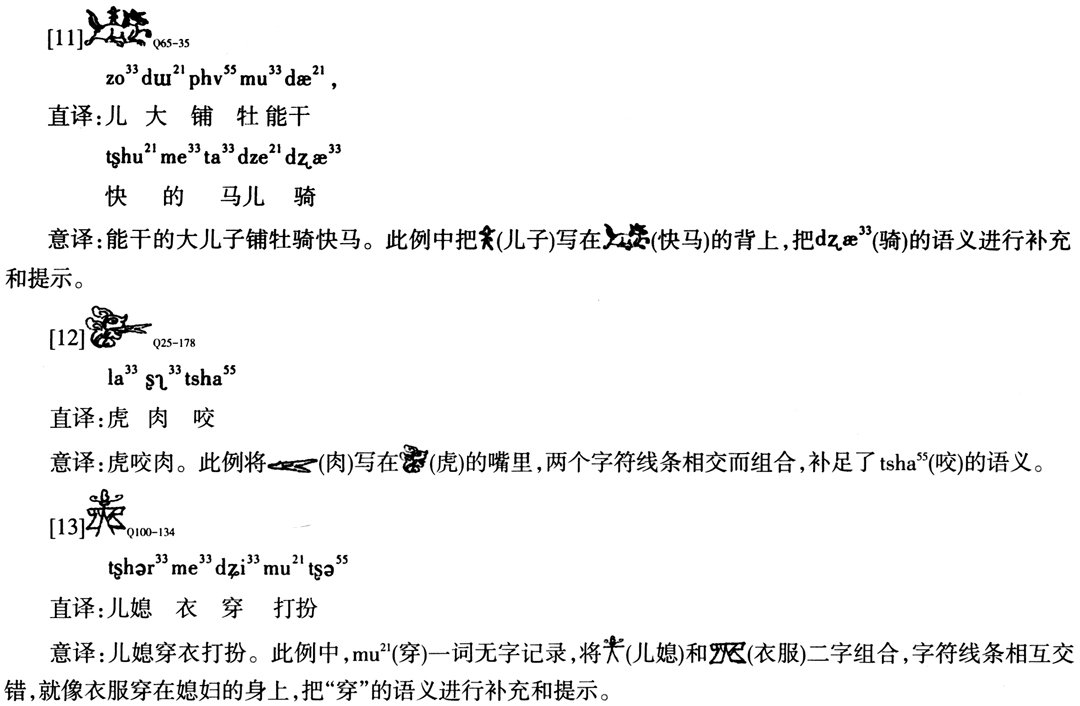

记录动作行为类词时,写出表示施动、受动或相关事物的文字,通过文字的变形、组合或排列关系模拟动作发生的实际情形来补充和提示语义。

(三)性状

记录性状特征类词时,通过描摹状态、组合字符、改变字形等方式来提示和补充语义。

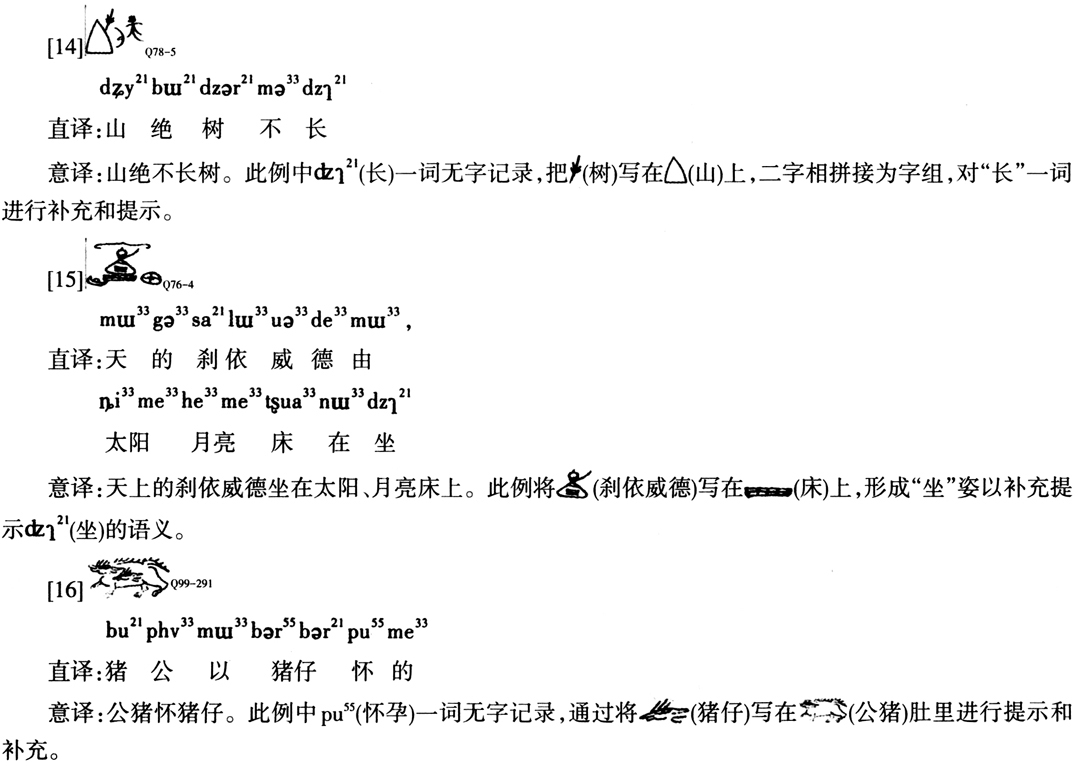

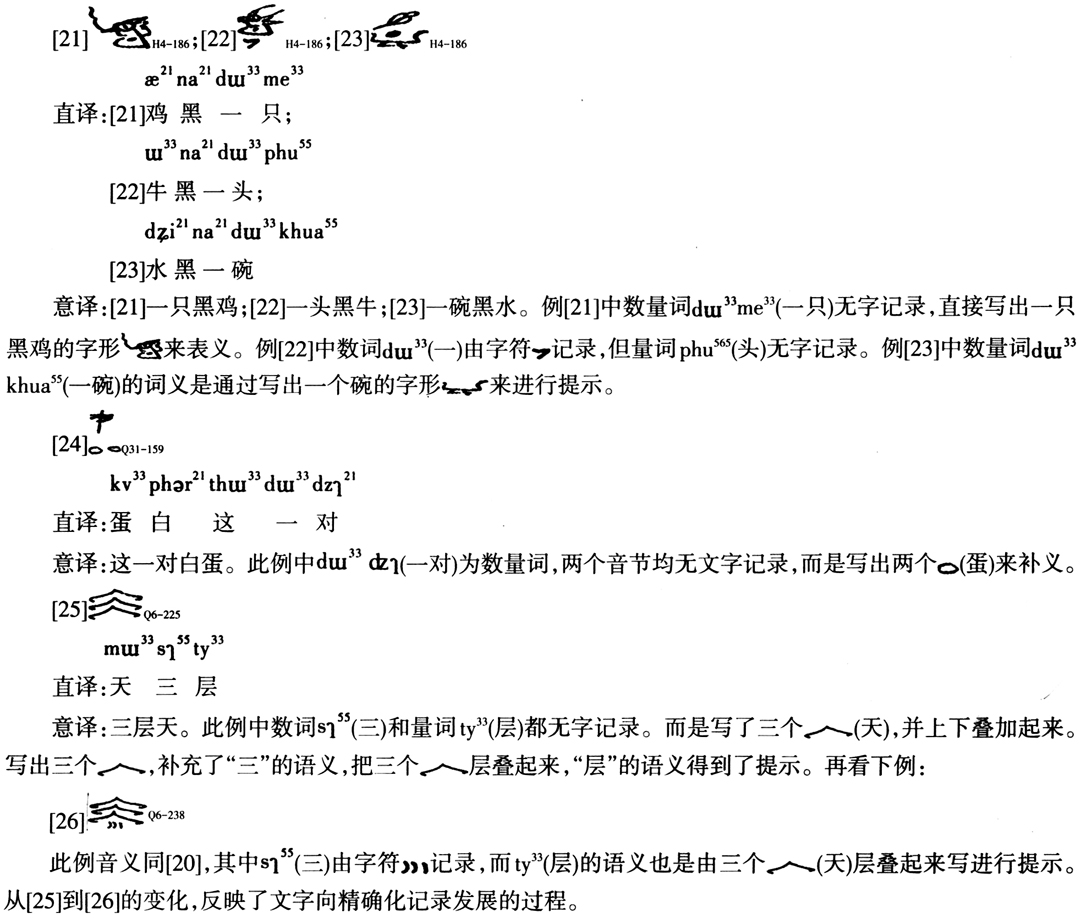

(四)数量

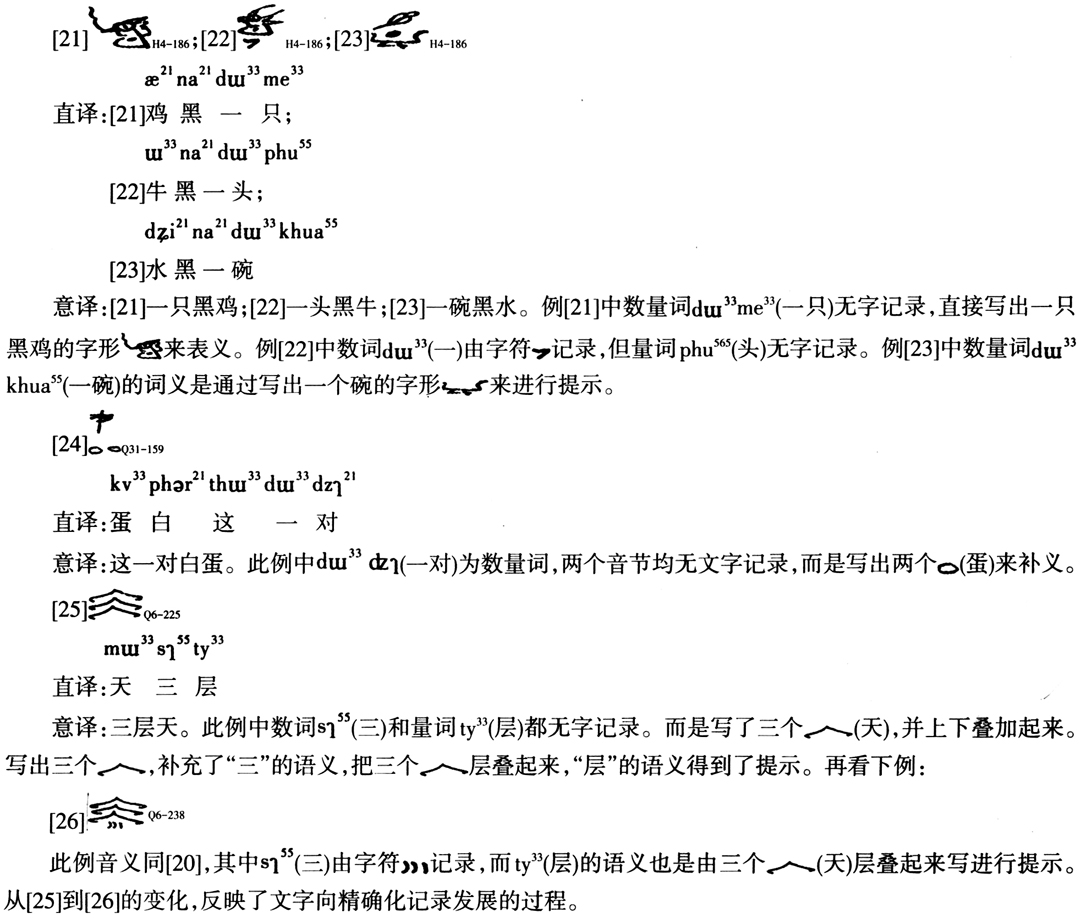

表示数量时,数量词无字记录,而是直接写出相应数量的人或物并进行特定的文字排列来补义。

比较下面三例:

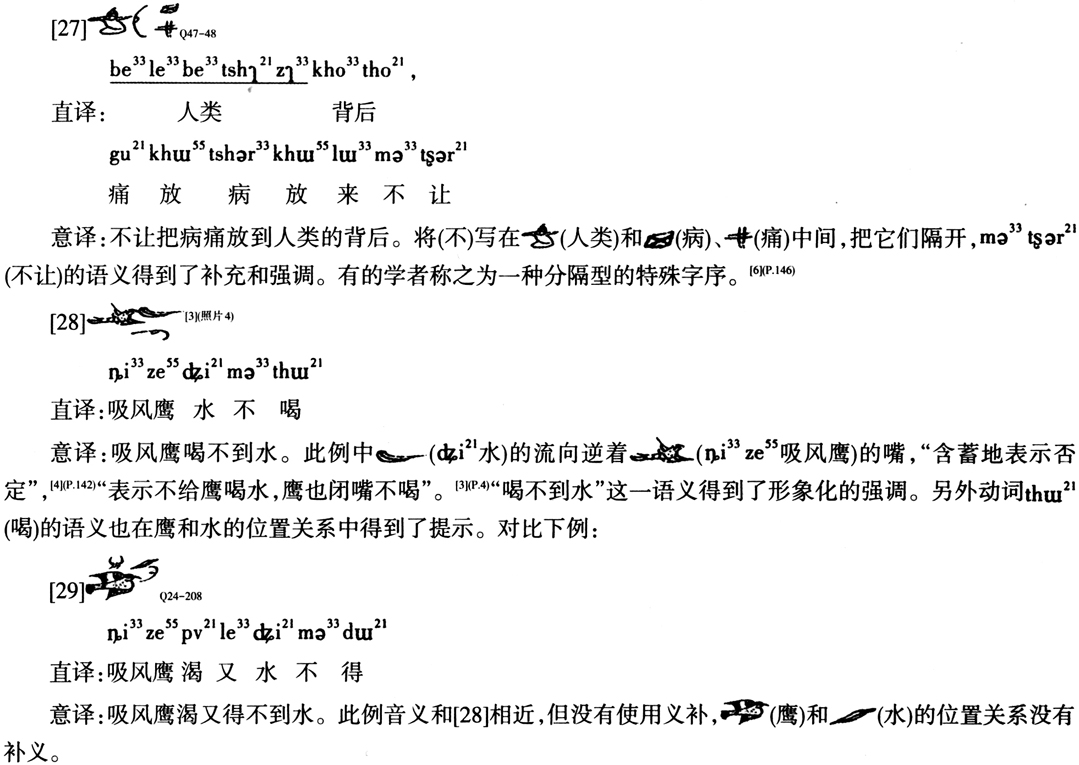

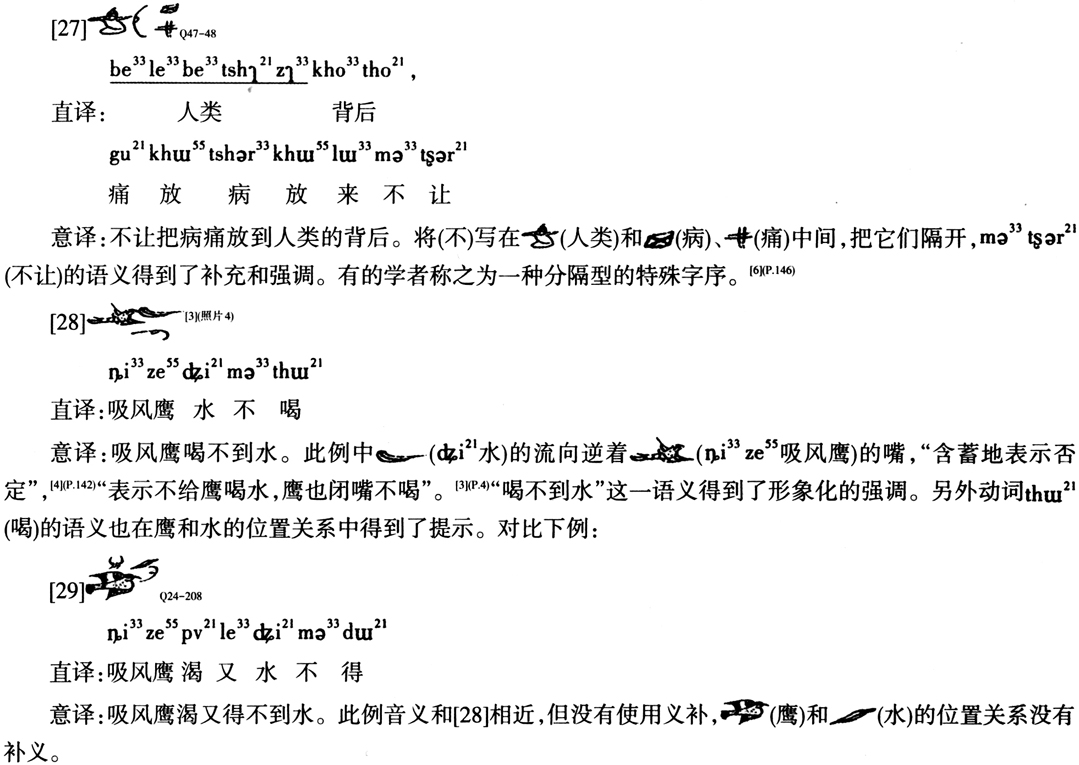

(五)否定

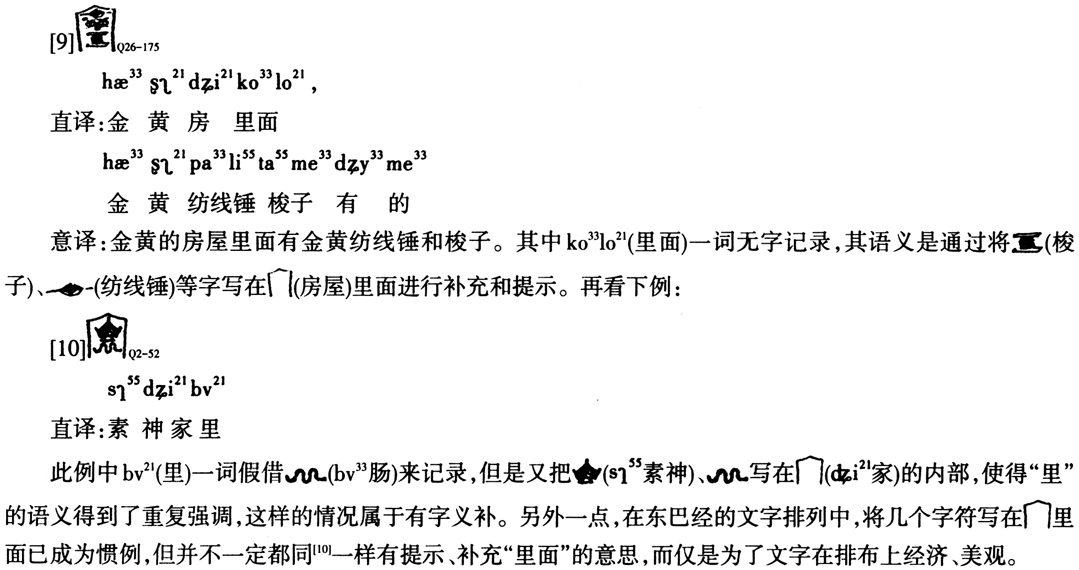

表达否定的语义时,通过文字的排列顺序或字形的方向变化来提示、补充或强调。

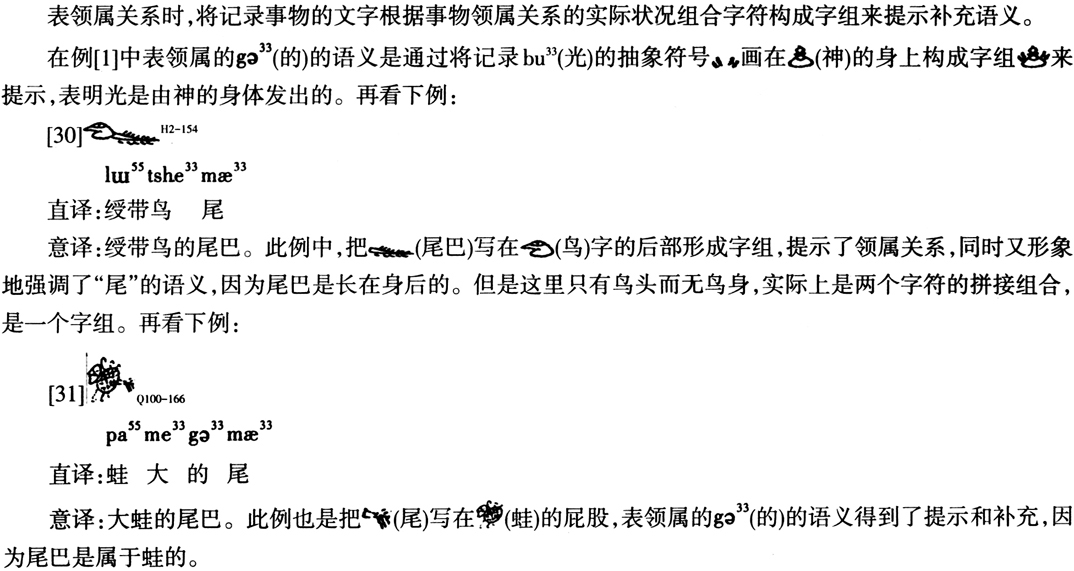

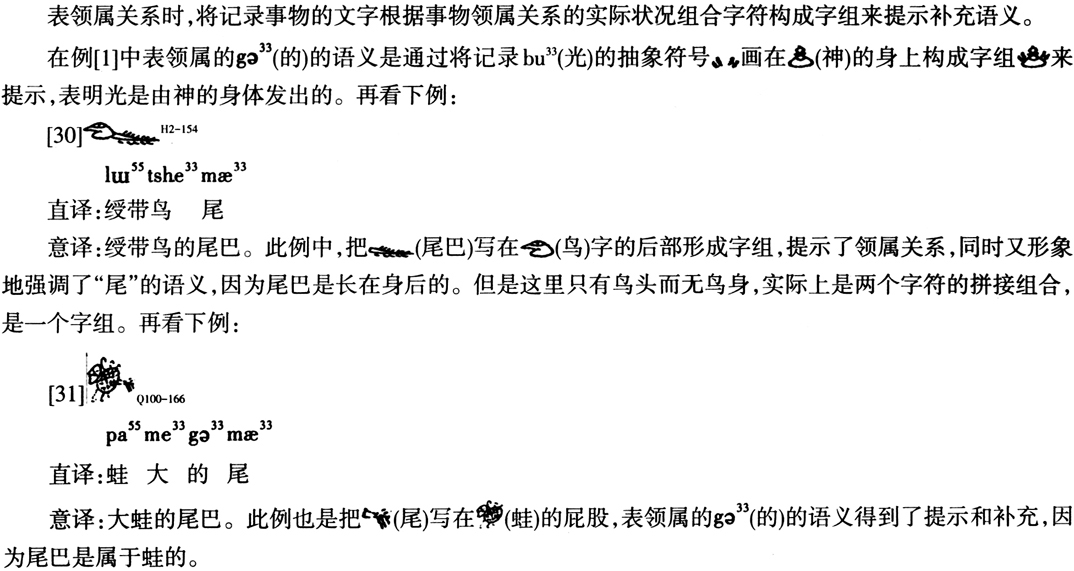

(六)领属

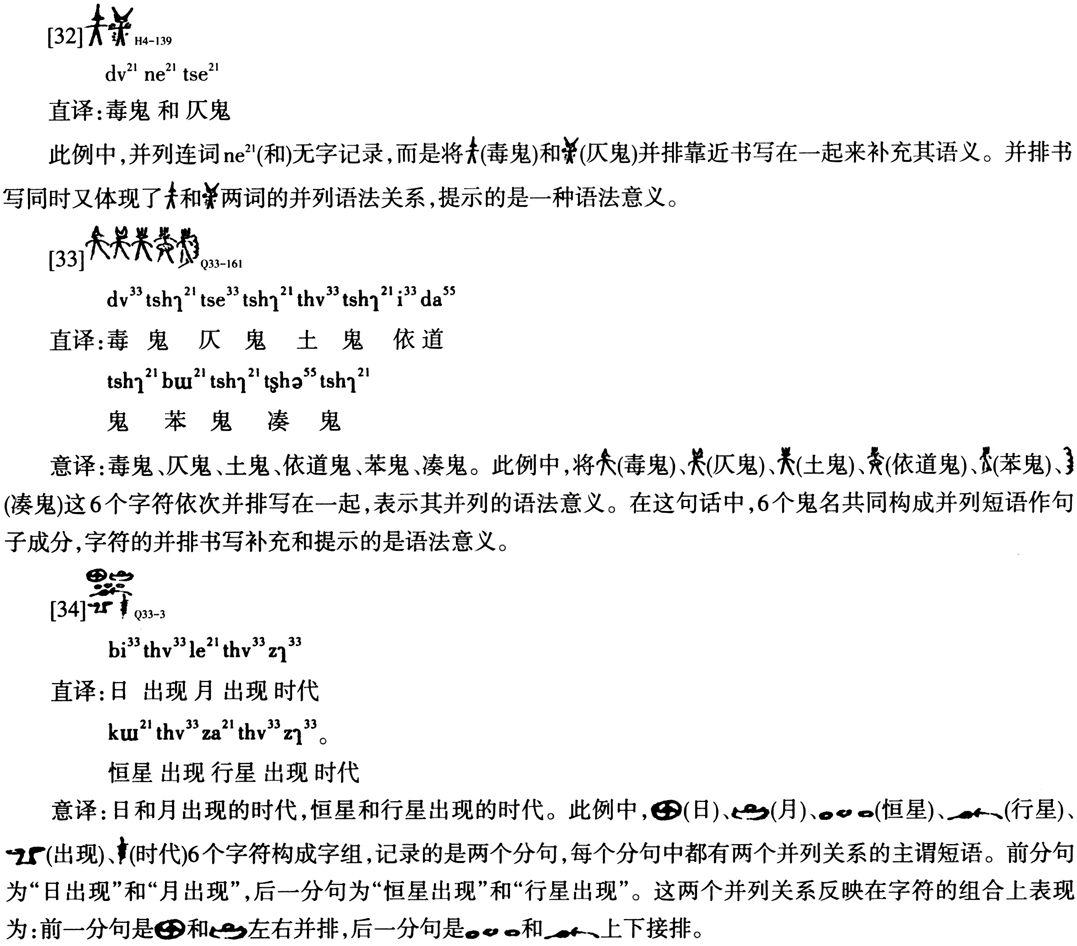

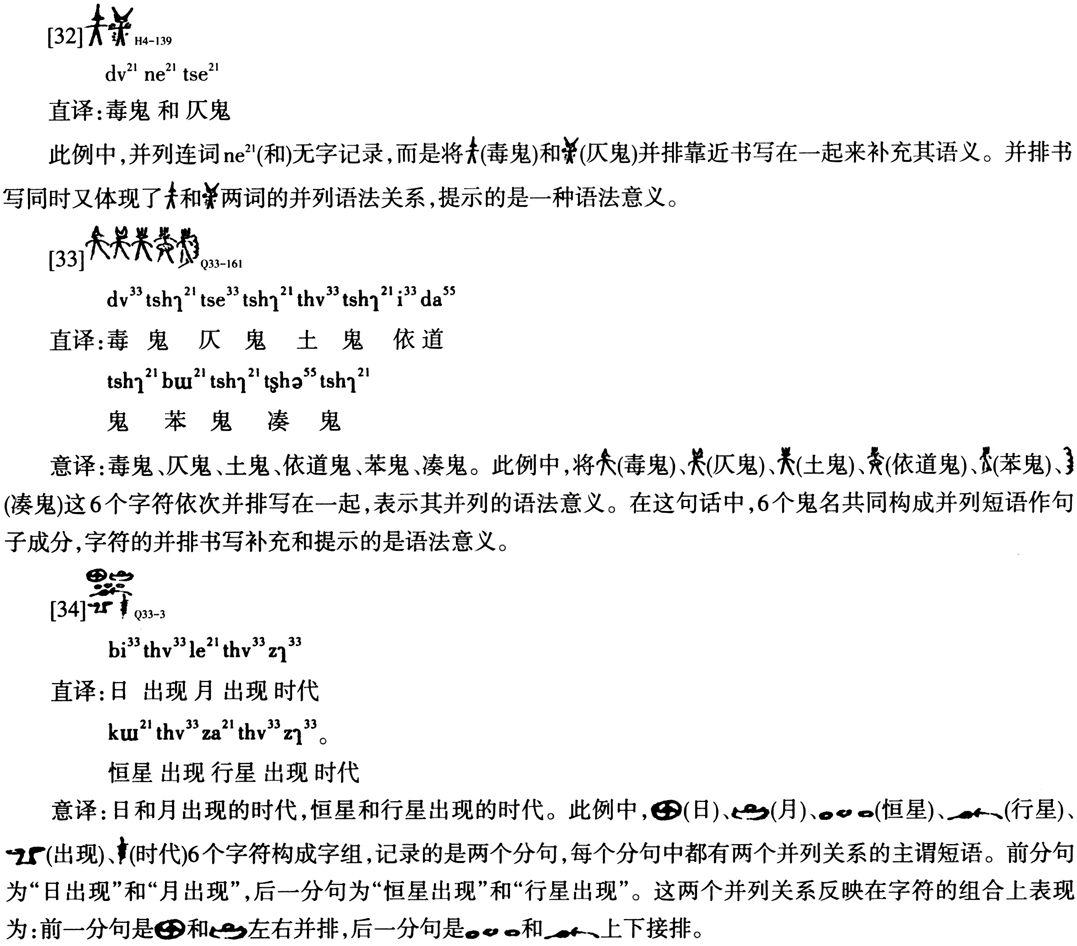

(七)并列

表并列语义时,一般通过将记录两个和多个人或物的字符进行横向并排或竖向接排来提示补充语义。

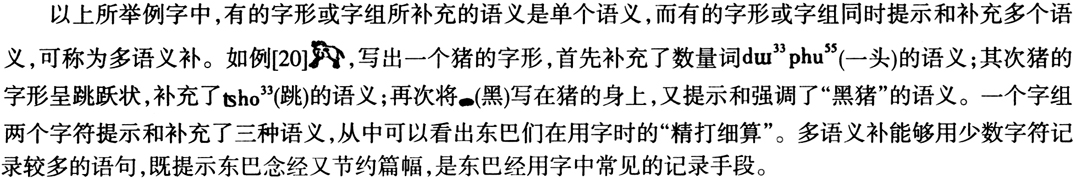

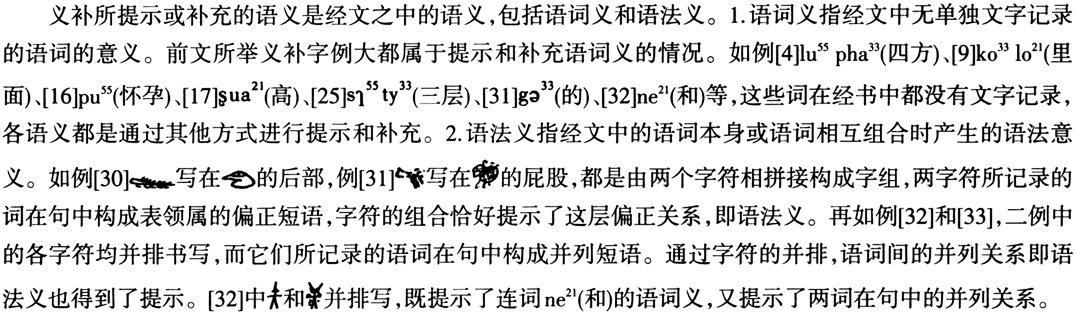

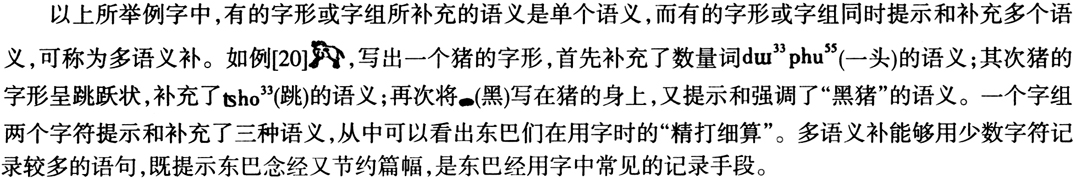

(八)多语义补

三、补义范围

从义补所提示或补充的语义的范围上可分为文中义补和文外义补。

(一)文中义补

(二)文外义补

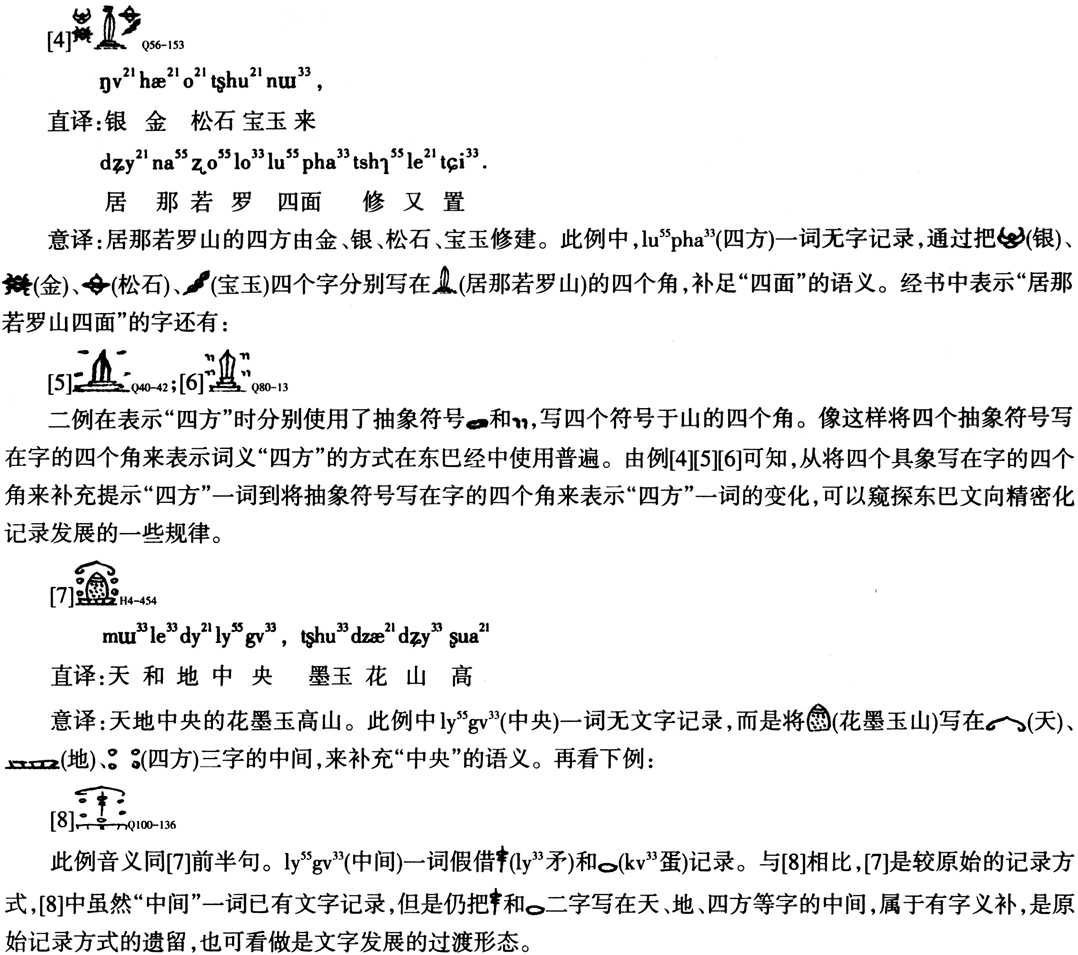

义补所提示或补充的语义是经文之外的语境义。这种语境是广义的,涉及纳西族的历史文化,涵盖了纳西人对自然和世界的认识以及在生产生活中形成的知识与经验。如:例[7] 和[8]

和[8] ,在文字排列上,天字都写在最上方,地字都写在最下方,天、地在经文中的字符位置关系是纳西族人对自然天地关系的一种认识和反映。天、地二字的上下安排虽然没有涉及语词义和语法义,与经文内容无关,但是体现了一种纳西族人的自然观,提示的是语境义。

,在文字排列上,天字都写在最上方,地字都写在最下方,天、地在经文中的字符位置关系是纳西族人对自然天地关系的一种认识和反映。天、地二字的上下安排虽然没有涉及语词义和语法义,与经文内容无关,但是体现了一种纳西族人的自然观,提示的是语境义。

四、补义方式

从补义的方式来看,义补可以分为无字义补和有字义补。

(一)无字义补

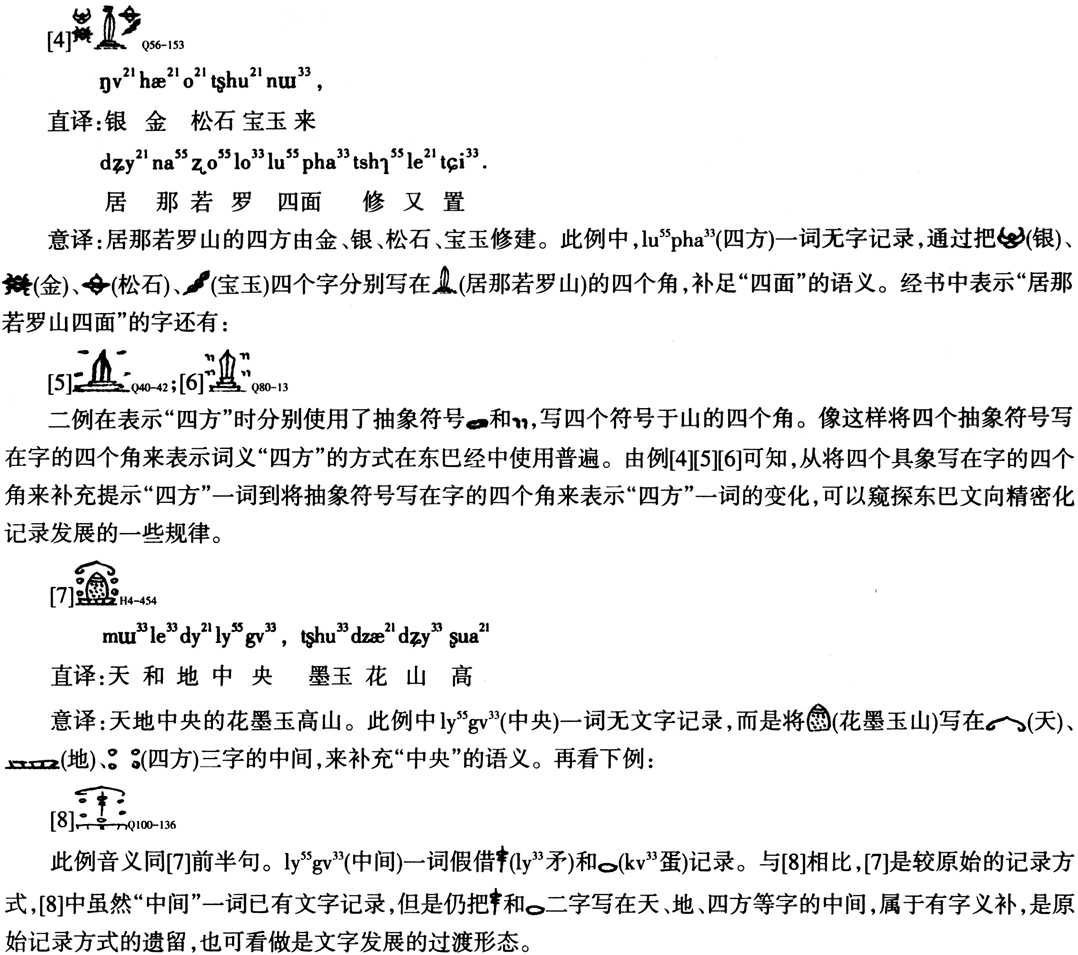

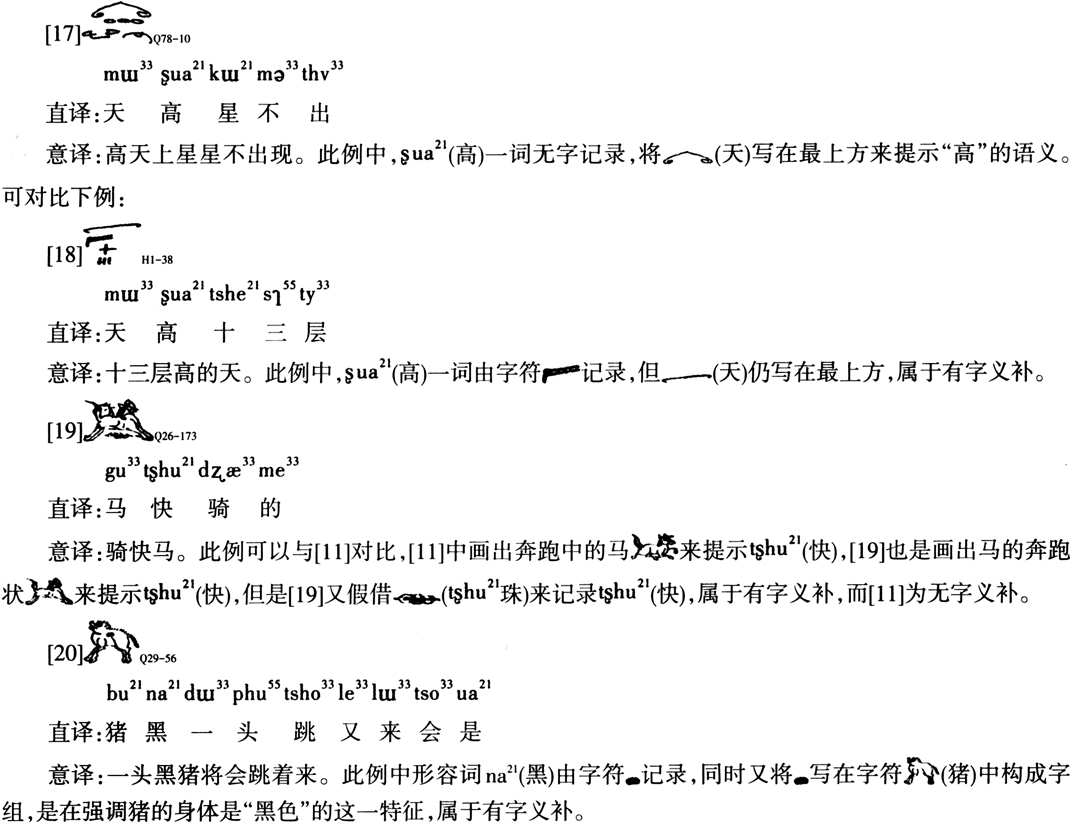

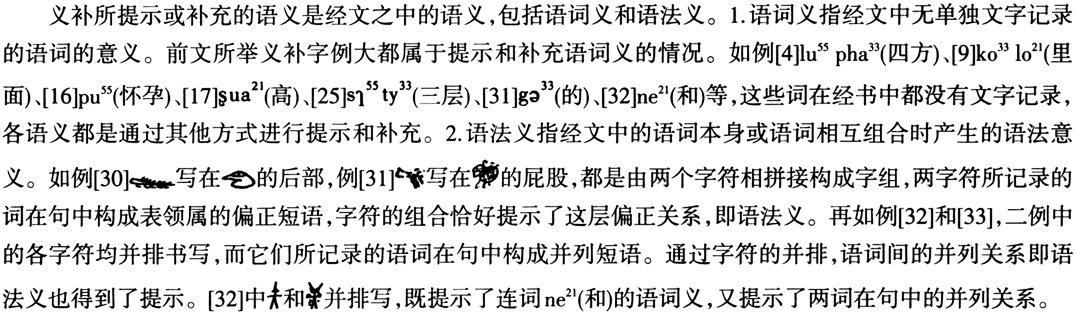

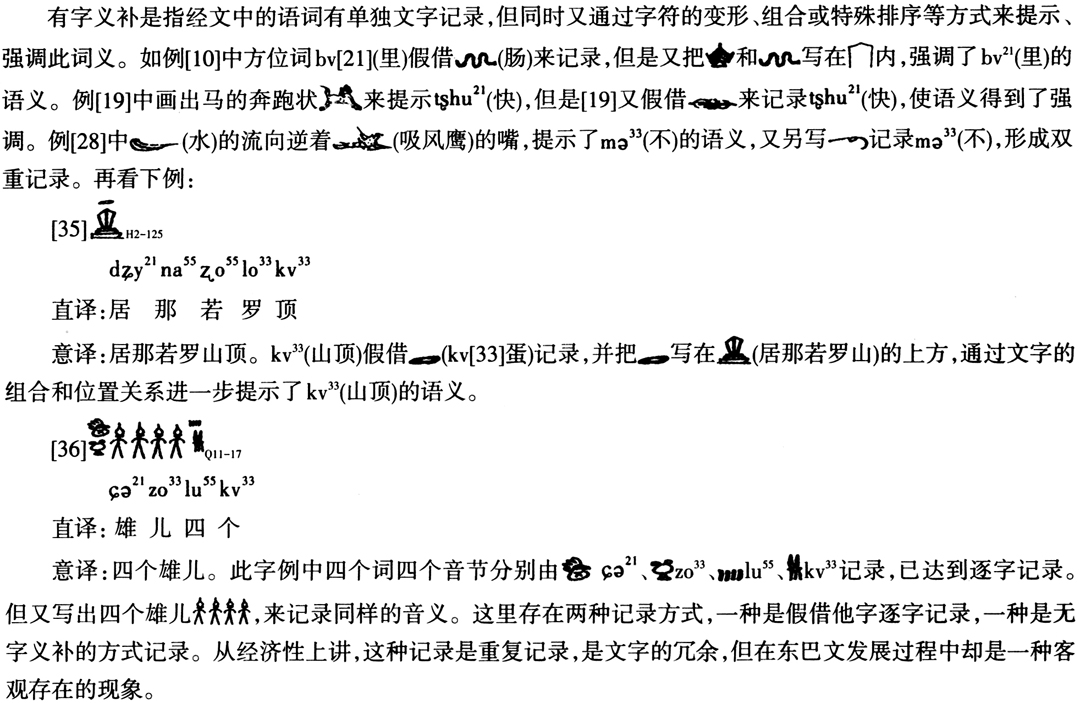

无字义补指经文语句中某些语词无单独的文字记录,其语义由其他文字通过变形、组合或特殊排序等方式来提示和补充。记录方位类语义时,方位词不写出,通过几个字符在书写时的方位关系来提示和补充其语义,如例[1][2][3][4][7][9];记录动作类语义时,动词不写出,通过将记录施事、受事及其他与动作发生相关的事物的字符进行变形或组合,模拟动作发生的实际情形来提示补充其语义,如例[11]至[16];记录性状类语义时,性状词不写出,通过画出事物所呈现的状态和特征、构成字组或改变字形等来提示和补充语义,如例[17][19];记录人、物数量时,数量词不写出,而是写出相应数量的人或物的字符并进行特定的排列来提示补充语义,如例[21][23][24][25];记录领属关系时,将记录事物的文字根据事物领属关系的实际状况组合字符构成字组来提示补充语义,如例[1][31];表并列语义时,将记录两个和多个人或物的字符进行横向并排或竖向接排来提示补充语义,如例[32]。

无字义补是原始文字用字有限和记录能力不足的产物,体现了东巴文原始文字性质及原始表意功能。东巴经的保守性使得这种文字手段能够长期应用于经书,形成东巴文用字鲜明的原始特点。

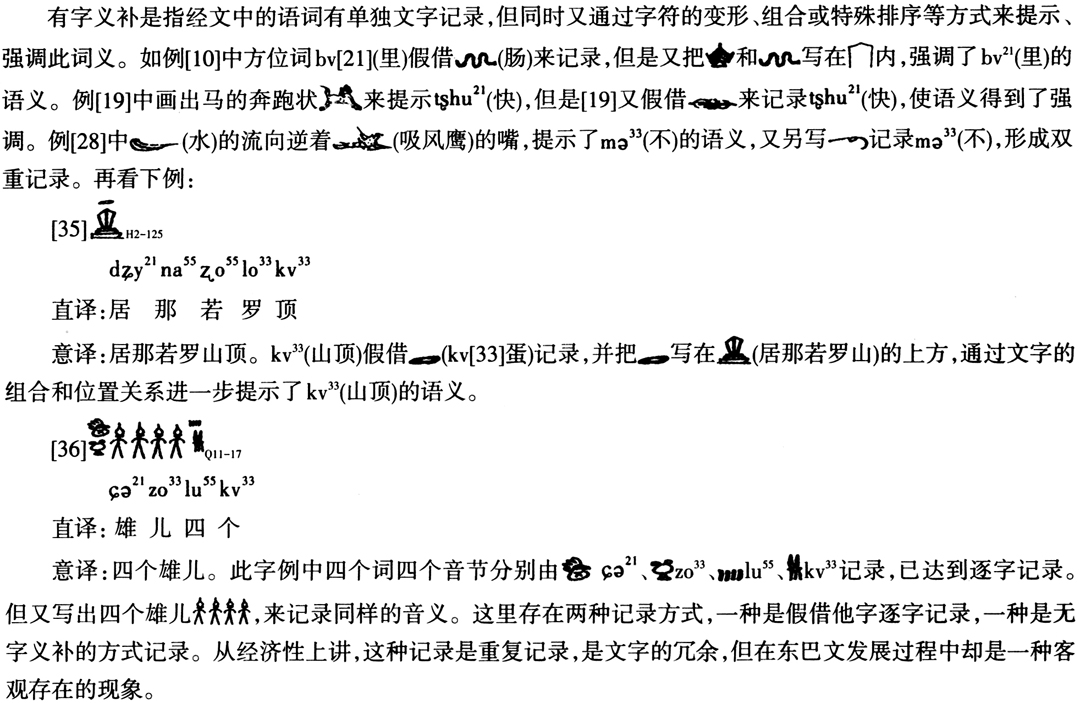

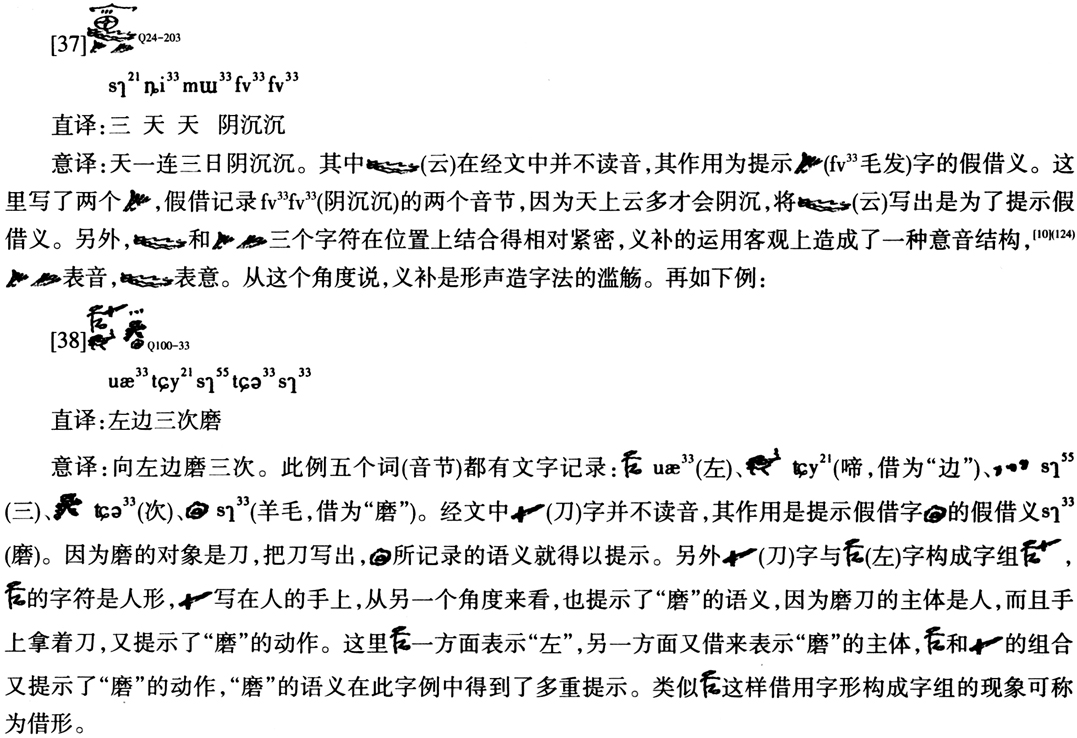

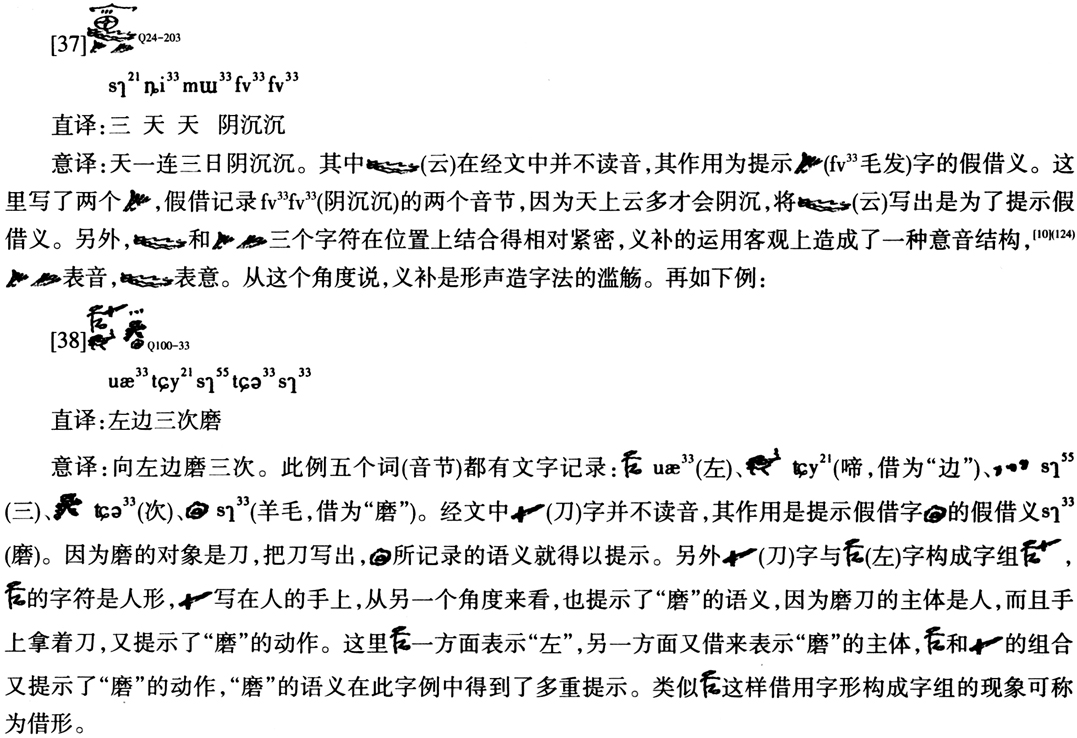

(二)有字义补

在有字义补中,有时写出的字符并不在经文中读出,但是又起到提示语义的作用。如:

有字义补客观上造成了字符的冗余和字义的重复,是无字义补向逐词记录发展过程中的一种过渡性质的文字形态。文字使用者在创造新的记录方法时,或许是一种尝试性的,或许担心表意不清,或许是为了保留文字的原始性和图画意味,在使用新的记录方式时,又保留旧的用字。有字义补的运用,多是为了提示假借义,客观上会造成意音结构的出现,从而为形声字的产生创造条件。无字义补到有字义补的变化,反映了东巴文演进的过程和方式。通过考察无字义补到有字义补的变化,可以了解东巴文演变的规律。

五、补义的形式

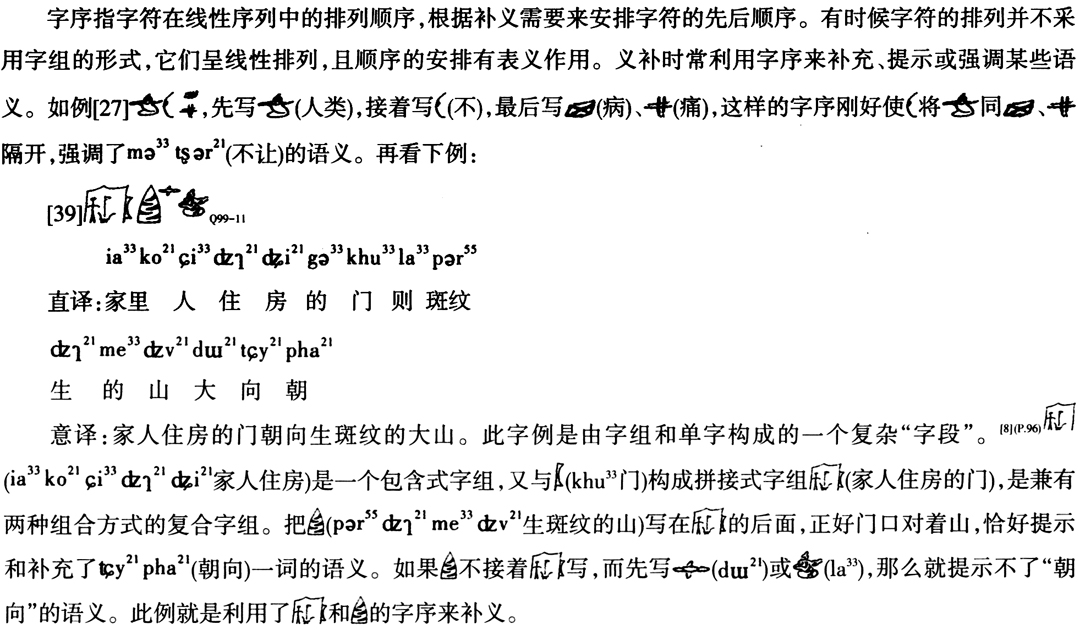

通过对前文字例的分析,可知义补实际上是通过文字的组合关系和排列顺序来实现的,其表现形式分为字组和字序两种。

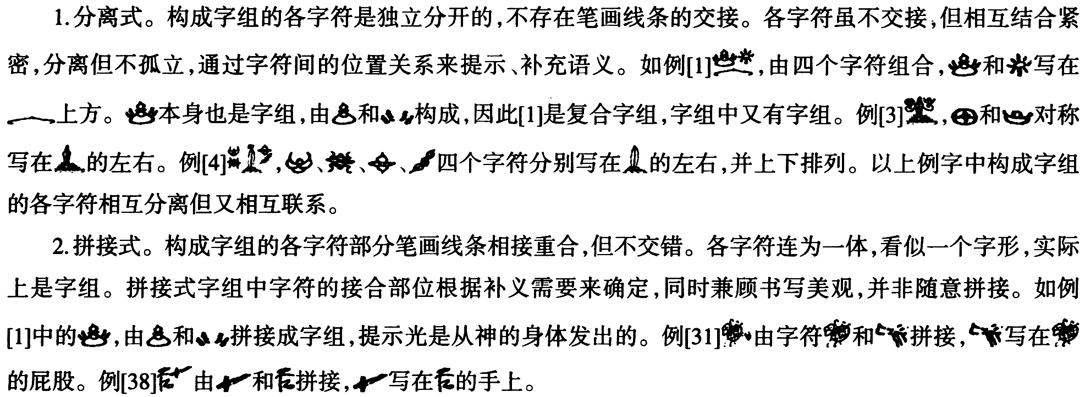

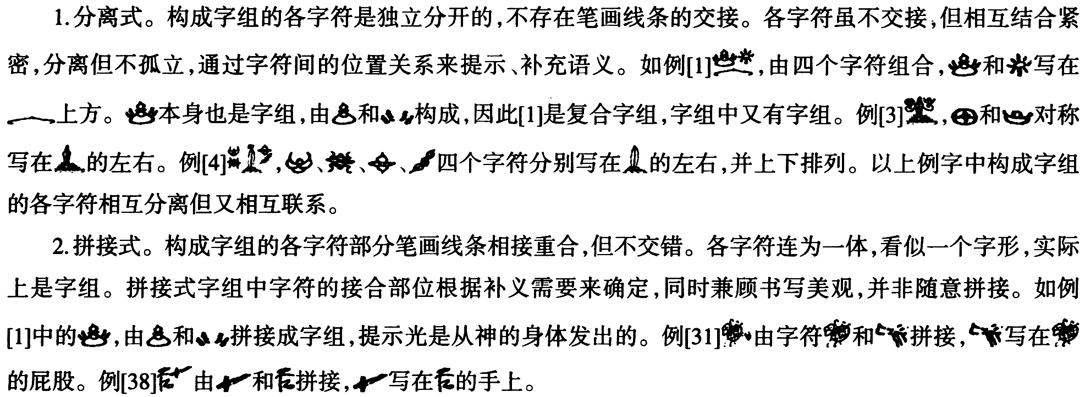

(一)字组

东巴经用字的一个鲜明的特点就是字符经常组合起来写,构成字组。“字组是东巴经文字排列的基本形式,是由图画、文字、抽象符号等组合而成”。“字组通过其构成部件各自的形、音、义及部件间的组合关系进行表意,是原始文字向成熟文字过渡过程中文字的基本形态”。[11](P.67)字组是义补的基本表现形式。根据补义需要,利用字符间的某种联系进行组合,通过组合关系来提示、补充和强调语义。义补所涉及的语义隐含在字符的组合关系和组合方式当中。下面就结合前文字例,根据字组的组合方式进行分类讨论。

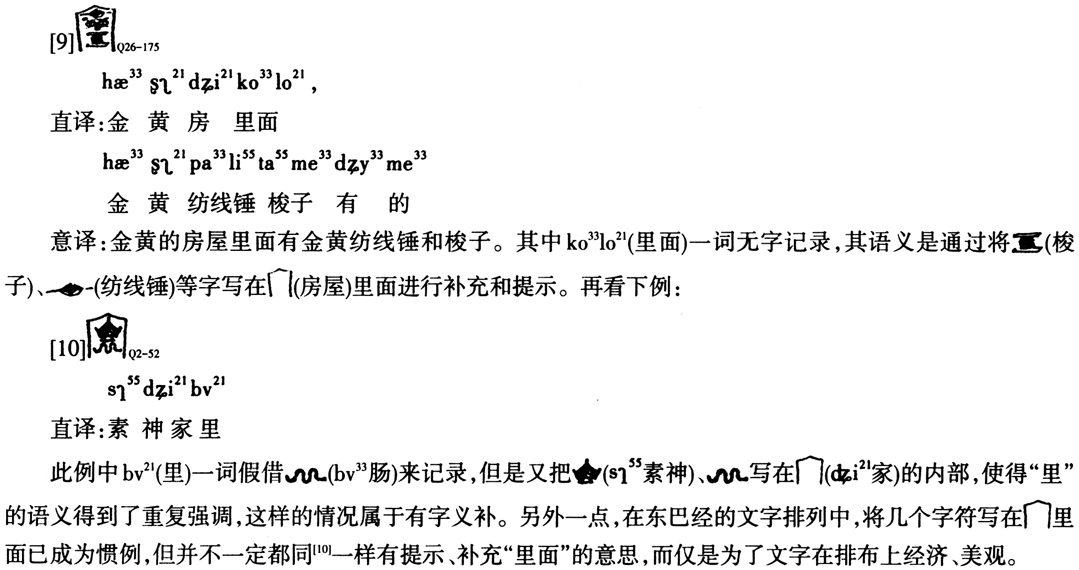

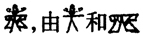

3.交错式。构成字组的各字符笔画线条相互交错,各字符融合为一体,看似一个字形,实际上是字组。构成交错式字组的字符在组合时其字符的写法可能与其独立运用时的写法有所变化,以便对字符进行组合。如例[13] 进行组合,两字符笔画线条相互交错,融为一体。

进行组合,两字符笔画线条相互交错,融为一体。

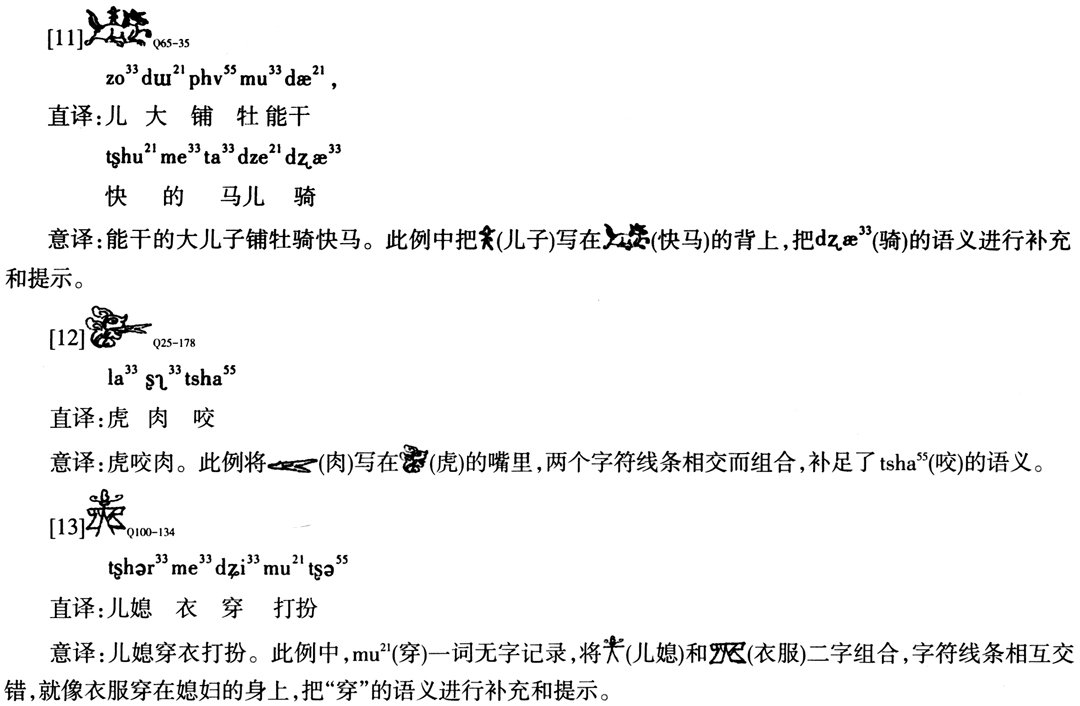

4.包含式。构成字组的各字符有包含与被包含关系。或一个字符写在另一个字符之中,或几个字符写在一个字符之中,通过字符的包含关系提示、补充语义。如例[9] 中。[16]

中。[16] ,将

,将 写在

写在 肚中。

肚中。

(二)字序

六、义补原因

1.表意文字产生早期,文字数量有限,记录能力不成熟,很多语词不敷记录,文字的使用者就会思考如何用有限的文字来记录丰富的语言。在长期的摸索和实践中,总结出:在现有文字的基础上通过字符组合构成字组,通过字符的排序形成字序,以字组和字序两种形式对那些无字记录的语词进行提示、补充和强调,从而创造了义补的记录手段。字组和字序的运用会造成新的文字结构,这些结构经过类化和定形又衍生出新字,形成文字发展的良性循环,推动文字的演变。

2.东巴经是东巴作法时用以提示吟唱的文献,因而东巴文是一种提示性的文字。“对于东巴来说,只要写出一些关键词语,提示主要情节,就足以帮助他们‘看图说话’”。[12](P.1)义补的作用是提示、补充和强调语义,恰好契合东巴文的“提示性”功能。也可以说,义补是东巴在长期的经书记录活动中探索出的一种具有提示读经功能的记录手段,字符的组合方式与排列次序都是本着方便提示读经的原则。东巴就是利用义补把语义隐藏在字符的组合关系和排列顺序中,从而达到提示念经的目的。

3.作为宗教经典,东巴经具有神圣性。东巴们认为“经书是丁巴什罗创造的,祖先传下来的,要照着写,一字也不能改”。[13](P.70)在经书传承过程中,经书内容和文字写法不会有太大变化,具有保守性。义补的记录手段产生于文字早期阶段,伴随东巴经的保守传承得以延续使用,广泛存在于早、晚期的经书中。在东巴经传承的保守性与文字发展开放性的冲突中,义补也并非一成不变,从无字义补到有字义补的变化足可说明,但是逐词记录不会也不可能取代义补成为东巴经用字的主流。

4.东巴经一般为家传,师徒多有亲属关系,传经具有一定的私密性,会形成不同传承派系的书写风格。各流派间会相互比较和斗法,也会互防被“偷师”。“逐词记录的经书极容易被人‘偷师’,不完全记录的经书就算被拿走,也未必能被‘破译’”。[13](P.70)为了避免逐词记录,东巴在写经时会大量使用义补,把经文语义隐藏在字组或字序中,只有自己才能看懂并读出。因此同一内容的经书由不同流派的东巴来写,用字上会存在很大的差异。

5.东巴经用纸都是人造纸,受自然条件限制,东巴纸产量低,制作成本高。经书用字过多会增加用纸、用墨和书写的时间、精力。另外“携带、保管上的负担会大大加重,诵读时翻书的频率也会大大增加,如果再手持法器,翻书就更为不便”。[13](P.70)采用义补的方法,可以用相对少的文字来记录经文,从而降低写经和读经的成本。

①此序号表示本文所举字例在文中出现的先后次序。

②字例右下脚的字母和数字表示其出处。Q表示《纳西东巴古籍译注全集》,H表示《哈佛燕京学社藏纳西东巴经书》。字母后“-”前的数字表示册次,“-”后的数字表示页码。

参考文献:

[1]裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,1988.

[2]傅懋勣.纳西族图画文字和象形文字的区别[J].民族语文,1982,(1).

[3]傅懋勣.纳西族图画文字《白蝙蝠取经记》研究[M].北京:商务印书馆,2012.

[4]王元鹿.汉古文字与纳西东巴文字比较研究[M].上海:华东师范大学出版社,1988.

[5]喻遂生.纳西东巴文研究丛稿(第二辑)[M].成都:巴蜀书社,2008.

[6]邓章应,常丽丽.纳西东巴经特殊字序研究[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2014,(4).

[7]黄思贤.纳西东巴文献用字研究——以《崇搬图》和《古事记》为例[M].北京:民族出版社,2010.

[8]李静.纳西东巴文非单字结构研究[D].华东师范大学博士学位论文,2009.

[9]白小丽.纳西东巴文文字单位与语言单位对应关系演变研究[D].华东师范大学博士学位论文,2013.

[10]白小丽.东巴文意音结构中的双声符现象[J].纳西学研究,2015,(1).

[11]莫俊.论纳西东巴经书写特点[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2015,(4).

[12]喻遂生.东巴经的解读已成为学科发展瓶颈[N].中国社会科学报,2014-07-11(A04).

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

和[8]

和[8] ,在文字排列上,天字都写在最上方,地字都写在最下方,天、地在经文中的字符位置关系是纳西族人对自然天地关系的一种认识和反映。天、地二字的上下安排虽然没有涉及语词义和语法义,与经文内容无关,但是体现了一种纳西族人的自然观,提示的是语境义。

,在文字排列上,天字都写在最上方,地字都写在最下方,天、地在经文中的字符位置关系是纳西族人对自然天地关系的一种认识和反映。天、地二字的上下安排虽然没有涉及语词义和语法义,与经文内容无关,但是体现了一种纳西族人的自然观,提示的是语境义。

进行组合,两字符笔画线条相互交错,融为一体。

进行组合,两字符笔画线条相互交错,融为一体。 中。[16]

中。[16] ,将

,将 写在

写在 肚中。

肚中。

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号