作者简介:陈伟,湖南邵阳人,华南师范大学职业教育学院院长,华南职业教育研究中心主任,教育科学学院教授,研究方向为高等教育,比较教育,职业教育的基本理论。广东 广州 510631

内容提要:近半个多世纪以来,西方学术界运用学术概念Academic Profession,主要从国际调查和比较研究、“冲击、危机及变革”等角度,持续开展大学教师研究。基于Academic Profession的多义特征,中国学者提炼出了“学术职业”和“学术专业”两个概念。语义分析表明,“学术职业”是一个全称判断,用于客观指陈不同时空条件下的大学教师及其教职的各个方面;“学术专业”则特指经历了专业化运动、具有较高专业成熟度的大学教师,是大学教师的成熟形态和“理想类型”——拥有深厚的知识基础、具备坚实的伦理基础、享受较高的学术权利。“学术职业”和“学术专业”两个概念分别开拓了中国大学教师本土化研究的不同路径,都有其学术价值,也明证了运用分析哲学方法开展高等教育研究的必要性。

关 键 词:Academic Profession 学术职业 学术专业 学术史梳理 语义分析

标题注释:教育部人文社会科学研究规划基金项目“高等教育发展的中国逻辑研究”(17YJA880009)。

中图分类号:G451 文献标识码:A

高等教育研究的任何观点和立场都有其特定的价值旨趣和方法论支撑。约翰·S.布鲁贝克认为,从哲学层面审视高等教育研究的价值旨趣和方法论支撑,可归纳出理性主义、工具主义、存在主义、分析哲学等不同的哲学流派。①其中,理性主义、工具主义、存在主义三大哲学流派较为重视高等教育的价值旨趣,而分析哲学流派的高等教育研究更为重视学术语言的准确性及学术概念语义的适切性。综观目前已有的高等教育研究,大多可划归到前三个哲学流派之中,而基于分析哲学流派的高等教育研究声音微弱。纯粹中文语境下的高等教育研究,需要对学术概念进行必要的分析和界定;东西方之间多语言、跨文化的学术交流与借鉴,尤其需要厘清学术概念的所指和能指。鉴于此,本文以Academic Profession及其相关的大学教师研究为例,在梳理Academic Profession的学术史的基础上,运用分析哲学的语义分析方法,挖掘与之对应的不同中文概念的内涵与意义,并期望通过此个案研究,进而在学术界倡导高等教育研究的语言分析并推进高等教育的分析哲学研究。

一、Academic Profession:大学教师研究的学术史梳理

有关大学教师的研究,西方学术界使用过很多学术概念,比如有Don②、Academic Man③、Key Profession④、Faculty Development⑤,等等。其中Academic Profession的使用频率较高,且如果从“存在-变革”的线索看,则可以发现据此主要聚集了两类研究主题,一是有关它的现实状况的国际调查和比较研究,二是有关它所遭遇的冲击、危机及变革的研究。

在大学教师的国际调查和比较研究方面,较早出现且颇具开创性的成果由阿特巴赫于1977年主持完成并出版⑥;20世纪80年代,在卡内基教学促进基金会的资助下,伯顿·R.克拉克选取了英、法、美、联邦德国等“主要的国际学术中心”,从“国别、学科、院校环境”等维度,组织开展了诸国大学教师及其学术生活的比较研究⑦;20世纪90年代,卡内基教学促进基金会资助波伊尔、阿特巴赫等人主持开展14个国家的调查与比较研究⑧。作为这次国际性合作调查的后续,2004年美国、德国、荷兰、英国、法国的学者作为主要发起者,以“变革中的学术专业”为合作研究主题,进行了21国调查和比较研究,中国学者(沈红)首次参与;在2011年到2018年间,约19本研究著作由斯普林格作为丛书陆续出版。⑨

在大学教师所遭遇的冲击、危机及变革研究方面,出版了许多论文和著作,其中代表性成果有鲍恩和舒斯特的《美国教授:一种遭遇危险的民族资源》⑩、卢卡斯的《学术界中的危机:反思美国高等教育》(11)、芬克尔斯坦等人的《新一代学者:一个转折中的专业》(12)、A.H.哈尔西的《学院派统治的衰落:英国学术专业在20世纪》(13)等。为了探讨大学教师在遭遇科层制权威管理、社会商业意识和经济利润观念(成本-绩效控制、“更低投入做更多事情”)等冲击、面临终身教职特权逐渐丧失等挑战时的反应和变革,安东尼·R.韦尔奇在1997年的Higher Education、1998年的Comparative Education Review分别组织出版了一期特刊。为了探讨高等教育、大学教师遭受了问责、大众化、管理控制、公共财政缩减等影响而出现的变革,在阿特巴赫、理查德·柴的组织下,2001年Higher Education组织出版特刊,重点研究了英、法、荷、意、西班牙、美国等国学术生活中工作条件、聘任条款、工资报酬等方面的变革与调整。除了上述这些出现时间较早、参与人员较广、影响较大的研究之外,大量论文散见于相关学术期刊,竞相探讨大学教师从专业人员向“知识工人”转变甚至“堕落”的原因、表现及对策。

在强调师道尊严、尊师重教的中国,近年来受高校人事制度迅速改革、学术绩效评价日趋严苛等影响,日益重视大学教师研究,且在借鉴西方概念体系和理论解释框架的同时,也开展了富有中国特色的大学教师研究。在翻译西方著述、借鉴西方理论时,对于Academic Profession,形成了两种中文翻译方式,一为“学术专业”,其中较早的代表是滕大春和滕大生先生1983年的翻译(14),随后有李春萍(15)、陈伟(16)等人的相关研究;二为“学术职业”,以沈红及其弟子为代表,其学术成果主要发表在2004年之后。翻译的不同,不仅仅是用语的差异,更在于分别侧重强调了Academic Profession不同方面的内涵,或者说展示了学术界对Academic Profession的差异化理解。生活概念的模糊性与科学概念的精确性之间的矛盾、科学概念的稳定性与社会现实的变动性之间的矛盾、学术研究的国际性与国别情况的差异性之间的矛盾、字面含义的单一性与不同语境下语义的多样化之间的矛盾,都会导致对Academic Profession的理解及翻译出现差异(17),因此需要借助分析哲学方法及其语言分析手段,针对不同中译概念做出语义分析,具体厘定并比较鉴别不同中文译法的真实所指。

学术概念,其实也就是符号,是按照学术规则进行逻辑推理、抽象演绎从而凝练学术思想、表达学术观点的基础性符号。鲍亨斯基认为,符号学方法有三个维度:语形学(关注句法关系)、语义学、语用学;以句法结构关系为基础,依赖情境以探究符号意义则是语用学思考,不依赖情境而单纯探究符号的意义则是语义学研究。(18)本文尝试在综览大学教师发展历史和现况的基础上,基于分析哲学的精神,通过相对剥离具体的语言情境,对Academic Profession在中文语境中翻译形成的不同学术概念——“学术职业”和“学术专业”——进行语义分析。

二、Academic Profession作为“学术职业”的语义分析

在中文语境下,职业指的是“个人在社会中所从事的并以其为主要生活来源的工作”(19),是“专业的,非业余的”(20)。作为对个人从业状态的客观描述,“职业”一词具有“基于分工而产生、长期从事、为群体服务且从业者以此为生”等特征,与它对应、最少歧义的英文是Occupation。根据职业的中文内涵,Academic Profession被翻译为“学术职业”时,重在表征其两个方面的内涵:一是对某些特殊的“人”的指代,二是对某些特别的“事”的指代。

(一)学术职业对“人”的指代

从指代“人”的角度看,“学术职业”可以指陈不同时空条件下的大学教师及其教职,因此它是一个跨越时间和空间限制的全称判断。自大学产生至今,世界各国、各地区大学和学院的教师群体经历了漫长的发展历程,在逻辑上跨越了三个典型的发展阶段:从最早的松散联合体,发展成特定的“学者社群”(或译为“学术共同体”),进而在一些先发国家和地区,通过专业化运动而走向成熟,成长为“以学术为业”的专业群体。

具体而言,在学术职业的萌芽阶段,大学教师作为松散联合体而存在。在12世纪左右,作为人类有组织地传授高深知识的近代机构,Universitas和Studium Generale逐渐形成。当时盛行的Studium Generale其实并非各科学生共同学习之所,更像是接收来自不同地方学生的生活场所(21),且由于它是“学生大学”,教师在其中所从事的教学工作并未成为独立、稳定的职业,而是授课者的个人冒险:他们虽然多有教士身份,但地位低下,基本收入难以保障,常被人讥笑为“流浪汉”“花花公子”“小丑”(22);他们初具群体特征,但缺乏明确的群体意识,也尚未建立起有效的群体规范,教学人员之间关系松散,个体化特征明显。

在学术职业发展的第二阶段,大学教师作为学者社群而存在。随着教师大学逐渐取代学生大学并占据主导地位,教学虽然还没有成为一种独立、稳定的职业,但在一些地区,教学工作已经足以提供必要的生活支撑,某些教学者甚至能够同时获得教会分封的领地、国王或贵族提供的年金、学生交纳的学费和考试费,甚至因此成为土地所有主和放高利贷者(23);凭借对教学特许状的垄断,新兴的学者社群构筑起与其他群体彼此区分的排他性界标,并通过参照行会组织方式而逐渐成为垄断知识的新贵。(24)从工作任务的维度看,逐渐形成了两类学者社群:一是教学共同体,二是随着科学研究和知识创新功能在大学和学院中的体制化而逐渐形成的学术研究共同体。从时空特征看,学者社群呈现出两种组织状态:一是在特定大学和学院中,或生活在特定区域中,现实可见的学者社群;二是在特定高等教育系统中甚至全球范围内的虚拟学者社群。在虚拟学者社群中,处于时空分割状态的大学教师,借助学术通讯、通信、专业学术期刊等知识媒介,进行学术交流。

在学术职业发展的第三阶段,大学教师成长为“以学术为业”的专业群体。作为学者社群,他们虽然能够以群体的力量,借助行会组织形式构建自身的神圣性,争取自由和自治,但也存在明显的弱点:仍然缺乏构建行为规范、伦理准则并进行严格自律的意识和能力。为此,西方学者社群大概自19世纪开始,通过借鉴医生、律师的专业化经验,自觉推进自身的专业化运动,逐渐成长为“学术专业”。(25)中国在鸦片战争之后,特别是自1902年“废书院、兴学堂”、1905年“废科举”以来,以科举制度和书院组织为成熟形态的教育体系快速退出历史舞台,西方的大学组织制度和学术生活方式经移植、借鉴而在中国迅速发展。在此过程中,传统中国主要以“官学、宗师”形态存在的学术职业,被迫参照西方模式,迅速向“学者社群”过渡,进而快速向“学术专业”形态发展。(26)

(二)学术职业对“事”的指代

从指代“事”的角度看,Academic Profession被译作为“学术职业”时,能包含大学教师及其教职相关的所有内容、各个方面。比如,伯顿·R.克拉克曾从组织学的角度专门探讨了分属于“小而不同的世界”中的学术生活。(27)在多次大型的学术职业国际调查和比较研究中,涉及的具体内容非常多、领域非常广。1994年经济发展与合作组织曾赞助出版《任教于高等教育:应对新的挑战》,其中涉及的研究主题包括:高等教育规模扩张背景下经费预算趋紧、管理与评估趋严等多重压力对学术职业产生的根本性影响;学术工作任务的本质性变迁、工作方式的巨大改变(从单纯关注教学到日益强调学术研究、社会咨询、社区服务等);从事学术职业的教师队伍所发生的结构性改变(比如兼职教师日益增加);终身教职遭遇危机;教师的工资收入及其他奖励的结构性变化,等等。(28)20世纪90年代由波伊尔和阿特巴赫等人主持开展的14国调查和比较研究,重在分析和比较不同国家大学教师的态度、价值和工作模式,主要考察了七大主题:各国规范、影响教授职位的体制环境、高等教育的入学机会、教师的专业行为、教师的工作条件、学者的治理、高等教育和社会的关系、学术生活的国际比较;调查的问题及调查后的研究涉及:学术人员的工作条件和收入状况、时间投入(工作负荷和压力)、学术管理(学术人员参与学术机构管理、学者与管理者之间的关系)、学术规则(学术晋升、学术评估、对学术自由及学术道德问题的处理)、学者对国际学术交流机会与状况的评价、学术生活的满意度、对本国本地区高等教育与社会发展关系的评价,等等。(29)2004年开始的21国大学教师调查与比较研究,从学术系统、高等院校、学科领域、角色作用、个人特征等五个层面,确定了大学教师研究的18个要点:边界的变化、目标、进入、培训、学者个人成就的实现和评价、责任和工作规则、工作分配、资源、生产力状况及规律、合作、进步、奖励、管理、问责制、学术自由、职业选择、国际化、人员的性别与多样化。(30)

综上所述,Academic Profession被翻译为“学术职业”时,作为一个全称判断,意在宽泛地指陈大学和学院中以知识操作为核心特征、以教学和(或)科学研究为基本手段、以知识传承(人才培养)和(或)知识创新及服务等为主要职能的教师(人)及其与教职相关的专业实践(事)。有关学术职业的研究,已广泛涉及它的历史与现状、存在与变革、国别情况与国际比较等各个方面,以及它的客观现实与理想应然、可见的实践与抽象的逻辑等各个层面。

三、Academic Profession作为“学术专业”的语义分析

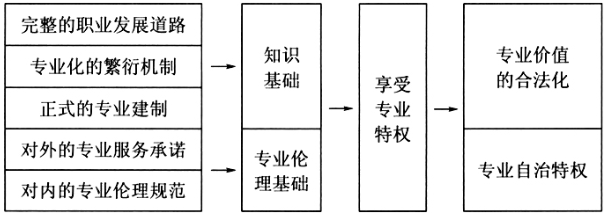

中文语境的“专业”一词,至少有三种含义:一是以学科的横向分化和专门化为基础的特定知识领域;二是大学和学院根据学科划分、社会工作岗位需要而设立的各种人才培养计划,如社会学专业、数学专业等;三是社会中不同职业通过专业化运动而达到的理想化职业状态。(31)从Academic Profession的视角看,当被译为“学术专业”时,主要是指第三种含义。对此含义,巴伯概括出了四大基本特征:基础且通用的知识、专业共同体利益的优先定向、内在的伦理规范、依据绩效提供奖酬的制度。(32)哈伊尔认为,其中暗含了如下一系列假设和推理:专业,就是担负特殊社会职能的职业;特殊社会职能的履行需要高强的技能;技能是高度程式化的,且重在创新性地处置新问题、应对新情况;专业人员必须接受长期的高等教育训练、拥有系统化的知识体系,且要接受“顾客利益至上”的专业价值观念的熏陶和专业伦理的规范;以知识为基础的技能是在非程式化环境中运用的,专业人员在专业实践中须拥有决策自由,且在与公共部门、社会公众的交往关系中保持自主、实行自治;长期且专业化的教育和训练、顾客中心主义的尽责等特质,应得到高声誉、高报酬等奖赏。(33)针对众多的专业,赖斯等人划分出了三个专业群:服务类专业群,包括牙科、医科、牧师、护理、药科、社会工作和教育;企业类专业群,包括工商、出版和法律;技术类专业群,包括建筑、工程和军事。(34)Academic Profession隶属于服务类专业组群;将它译为“学术专业”,体现了高等教育的专业性(35),意在特指经历了专业化运动、具有较强专业特性的大学教师,重在指陈大学教师在历史发展进程中的成熟形态、在理论阐释意义上的“理想类型”。具体而言,学术专业具有以下三大特征:

首先,学术专业拥有深厚的知识基础。知识操作,是学术专业的核心标识;学术专业运用教学、研究等手段,操作“深奥的学问”,“这些学问或者还处于已知与未知之间的交界处,或者虽然已知,但由于它们过于深奥神秘,常人的才智难以把握”(36)。研究高深学问、传播高深知识的使命,要求学术专业建立三项配套制度。一是建立专门的学术接班人繁衍机制,以传承学术专业日益深厚的知识基础。亚伯纳罕·弗莱克斯纳认为,“专业的本性来自理智……专业的实质是运用自由灵活的知识去理解问题。”(37)帕森斯等人认为,“学术专业就是认识论复合体——以促进、保存、传播知识以及发展认识论意义上的特别能力为首务的群体。”(38)日益宽广而精深的知识基础使得学者社群必须建立起专门的专业人员繁衍机制,对新进入者进行长期、系统化的教养和社会化,包括文化教化、文化适应以及通过大学和学院实行的体制化教育等。(39)为此目的,研究生教育自19世纪70年代以来快速发展,并成为学术接班人的关键性繁衍机制;教师的科研素养、科研能力日益受到重视,甚至不惜演变出“重科研、轻教学”的“顽疾”。二是为“以学术为业”者建构起独立、完整的职业发展道路,以度量、认可并鼓励知识操作者之间的学术等级差异。布列斯坦因认为,完整的职业发展道路意味着“按照预定日程,从明确区分、不断上升的学校教育到明确区分、不断上升的职业责任、职业声誉等,都实现向上流动。构成职业生涯发展道路的是完整、一致、具有理智特色和目标定向的人生。”(40)受美国等国的影响,“助教、讲师、副教授、教授”构成了中国大学教师主流的学术职业发展道路;在此学衔晋升制度之外,中国还设置了教授分级制度,实施了院士制度和省、国家各层次的人才项目,以保证学术发展道路具有持久的竞争性质和持续的激励作用。三是建构网络式专业协会组织,以彰显学术专业的知识交流效益。以学科、学术领域等为基础的专业协会,培育形成了众多“学术部落”和“无形学院”;以所有学科的学者为对象的综合性协会,如美国大学教授协会,旨在突显学术专业与其他行业(职业)之间的群体性差异,表达大学教职的特殊诉求。与此密切相关,大学教师形成了“双重忠诚”,即除了忠诚于工作所属的院校组织,还会且往往更加忠诚于自己所从事的学科及据此而组成的学术共同体。(41)

其次,学术专业具备坚实的伦理基础。任何正当职业都有其特殊的伦理担当;由于知识既具有神圣光环又是强大的社会生产力,学术专业的伦理责任尤其突出。一方面,它要对外做出明确的专业服务承诺。在利他主义口号下,学术专业以知识和知识操作工作的神圣性为资本,基于信用责任(42),排斥政治、行政、市场等外在监督和威权控制,通过同行评价和自我监督,承担教学、科研及直接服务社会等多项使命,自觉自愿而非基于外在强迫地落实专业服务承诺。另一方面它要对内建立起几近苛刻的专业伦理规范。知识的独特价值属性使得大学教职不仅是一种“职业-服务”,而且还可能是一种“资源-垄断”“资源-利益”机制。(43)“知识不仅是权力,它也是金钱——而且从来不是这样既是权力又是金钱……”性恶论的观点甚至认为,“‘要是人是天使,将不会需要政府。’同样,要是教授是天使,将不会需要道德规则。”(44)为了防止学术腐败、承诺自己的信用责任,学术专业内部的伦理规则和行为标准不断丰富,耳熟能详者比如有,以服务于知识为根本目的(45);坚持“价值中立”“价值无涉”(46);坚持公有性、普遍性、无私利性、独创性、怀疑主义等科学规范(47);强调学术诚实(48),反对抄袭剽窃、伪造窜改,不能委屈或偏袒学生,等等。为了保证伦理规范和行为准则的代际承传,培养下一代学术专业人员时,不但强调从事专业实践所必需的、与专业工作直接相关的本体性知识——即“为了这一专业”(for the profession)的知识体系,而且也重视传承、灌输本专业的文化、信仰、行为规范等“关于这一专业”(about the profession)的知识体系(49)。专业伦理的薪火相传,有助于大学建设成为“世俗化的教会”,有助于大学教师扮演“社会的良心”角色,进而致力于“造就公众心灵”。(50)总之,“专业”一词及其伦理特征,并不仅仅是对大学教师从业状态的客观描述,同时还突显了大学教职的价值旨趣、大学教师的理想追求——大学教职不仅仅是“长期从事、以此为生”的“职业”,更是“使命”和“天职”,可“以此为业”。拉丁文Vocatio,后衍生出英语vocation,指的就是“使命”和“天职”;马丁·路德在将拉丁文《圣经》翻译为德文时,把拉丁文Vocatio译为德语Beruf,这在著名社会学家马克斯·韦伯《学术与政治》演讲中得到频繁使用,以重点表明“以学术为业”和“以政治为业”都是在履行“使命”和“天职”。

第三,学术专业享受较高的学术权利。学术之专业,无权则不立、难持久。学术专业权利基石的建构,以赢得专业价值的合法性为前提。学术专业赢得合法性的方式不外乎三种:外部权威认可、同行评价认可、顾客评价和市场认可。深奥、复杂的认识论基础以及由此而形成的同行评价体制,是大学教师获得其合法性的本体性基础;外部权威的认同、市场的认可,则是大学教师获得合法性的外在基础;学术职业通过履行专业服务承诺、遵守专业伦理规范,则能较好地从各种社会权威、各类市场顾客赢得合法性认同,同时得到同行认可。学术专业之权利基石的建构,以享受充分的专业自治特权为标志。专业自治特权的基本特征是:“为教授们保留尽可能大的自治天地”(51),要让“教授拿的是公务员的收入,但却拥有艺术家的自由”,让他们在大学中既能享受幽雅的校园环境、享受来自教学和科研的内在满足感,还能享受“在学术工作中没有上司”的宽松和自由。(52)这是一种值得称道的“体制化的个人主义”(53)。学术专业的自治特权,主要表现在以下三个方面:一是学者社群内部事务的自治,特别是专业服务工作的自治;二是学术自由,学术专业可以决定教什么、如何教、何时教,而不必顾及其他外在因素的干扰;三是大学教师拥有终身任职的资格,只要经过特定年限的试用、考核,他们可以在不造成重大失误、没有明显过错的情况下,拥有排除任何随意开除、解聘的权力。学术专业的自治特权,以学者社群内部事务的自治为核心内容,以学术自由为精神保障,以拥有终身任职资格为制度保障;学术专业的自治特权间接但也有力地支持大学的组织自治、财务自治、人事自治以及学术自治。(54)

表1 大学教师专业化的支撑因素及其逻辑关系

不过也有观点认为,Academic Profession的专业特性及其“学术专业”称谓,有言过其实之处,因为大学教师的专业化运动具有未完成性,它与护士、社会工作者等类似,只是以技术性实践,而不是以系统化理论知识为基础的“准专业”,处于“非专业-成熟专业”所构成的连续统一体的中间某点之上。(55)勒戈特认为,由于大多数国家和地区的大学教师是从政府获得工资,而不是通过师生之间的“知识-学费”“交换”获得报酬,因此学术专业即便不是“准专业”,也是一种“官僚专业”。(56)按K.本的说法,学术专业惯常使用的是“教育权威”——这是类似于大人对小孩的人类学权威,而不是如同医生之于病人般的“专家权威”。(57)上述这些观点会激发研究者对“学术专业”在现实实践中的成熟状态的质疑,但不会否定其作为大学教师之“理想类型”的对象指陈。

四、总结与反思

首先是关于Academic Profession的两个中文概念——“学术职业”和“学术专业”——不同语义的总结与反思。如前所述,中国学术界在翻译Academic Profession时所形成的两个概念,即“学术职业”和“学术专业”,至少存在四个方面的内涵差异。从时间维度看,学术职业可以指陈高等教育发展史上处于不同发展阶段的大学教师;从空间维度看,学术职业可以指陈世界各国和各地区处于不同发展程度和水平的大学教师。由于其在时间、空间维度上具有全称判断特征,因此可以在“学术职业”概念下对大学教师的各个方面开展国际调查和比较研究。学术专业指的是19世纪以来经历了专业化运动、具有一定成熟水平的大学教师及其教学、研究实践,是学术职业发展到19世纪之后所进入的成熟阶段、所形成的“理想类型”。由于各国、各地区的大学教师专业化水平互有差异,因此并非所有国家和地区的大学教师都可以界定为“学术专业”;有观点认为,学术职业本身并不能达到完全成熟的“专业”状态,它只是一种“准专业”;更有实践表明,作为“理想类型”的“学术专业”,知识垄断地位和特权身份正在遭遇侵蚀。从内容维度看,在“学术职业”语境下,可研究大学教师以及与其教职密切相关的各类事务;而在“学术专业”的语境下,更关注大学教师群体的知识基础、精神特征和伦理规范、专业地位。换言之,学术职业重视与大学教师、大学教职相关的、客观的人和事,学术专业则较重视“以学术为业”的大学教师及其作为专业群体的精神特征。从价值维度看,“学术职业”更倾向于客观比较和写实研究,因此较少带有价值指向;“学术专业”一词高度关注人,关注人的伦理旨趣,因此更具价值关涉特征、更重视突显大学教师的“理想类型”和价值追求。

其次是关于Academic Profession的中译方式的总结与反思。对同一国际学术概念给出多种中译版本,并不涉及对错之分;事实上,这可称为富有中国特色的国际移植和借鉴方式,即中西概念“以多对一”式“转换-对译”方式,而且它从两个方面间接促进学术知识的增长和跨文化传播。一是细化,即分拆Academic Profession的不同语义,并分别运用相应的中文概念予以表征;二是“误读”,即根据特定国情和语境,有意地损益、变异概念的原初内涵。“误读”并不等同于错误;在“古为今用、洋为中用”的原则下,它往往是现代人解读古代思想和理论、国人移植与借鉴国外思想和理论不可或缺的路径。“以多对一”的中西概念“转换-对译”方式,其实广泛地存在于中国比较教育研究界。比如,对于Entrepreneurial Universities,王承绪翻译为“创业型大学”(58),而周谷平和张雁等人翻译为“创新型大学”(59),王晓阳和孙海涛等人则翻译为“自主创新型大学”(60)。

运用“以多对一”的中西概念“转换-对译”方式处理国际学术资源,小而言之,其实就是在中西方学术交流的过程中,在理论上“接受-丰富-增加”、在实践中“创新-操作-应用”(61),它有助于表征某些西方学术概念的多义特性,进而防止在中文语境下因学术语言的歧义而诱发无意义的争论、削弱思想交流的有效性和学术对话的逻辑一致性,因此是立足本土知识、积极吸收国际学术资源的合理选择,在比较高等教育研究中具有操作性价值。大而言之,恰好反映了当前中国比较高等教育研究从盲目崇拜西方理论、单纯移植西方概念、一味反刍西方理念的初创阶段,基于“古-今”“中-西”的纵横比较、借助高等教育研究的理论自主和历史自觉,探索形成“全球视野、本土行动”的思维方式和学术理路,因此是后发国家高等教育研究不断发展与进步的必经阶段,在高等教育学科发展中具有学术史价值。中西概念“以多对一”式“翻译-转换”方式体现了学术概念的发展与分化,但是,如何整合分化之后的学术概念,如何基于国情、教情及其变革,生成本土化的学术概念,则是中国比较高等教育研究界在后续研究中需要思考和斟酌的迫切问题。

最后,基于分析哲学视角推进高等教育研究的方法论反思。本文基于分析哲学视角,针对Academic Profession开展语义分析,其实是一个富有启发意义的研究个案。据此个案可以看出,分析哲学的价值在于辨析同类符号(概念、命题及学术语言)的差异,挖掘不同符号的内涵;它揭示概念、语言的真实所指,但不同于普通的下定义,更有别于教科书式的“概念界定”,它是基于特定事物的历史演变历程、现实运行状况,有时还会基于特定的语境,通过纵横比较、理论抽象等思想操作,进行语形的解剖、语用的梳理及语义的解读;它本身大多并不单独存在,但往往是理性主义、工具主义、存在主义等高等教育流派表达观点及推演逻辑的辅助性工具,且是不可或缺的工具。

由于学术概念的可通约性弱、得到检验的公理过少、学科研究方法缺乏、研究范式杂乱且不成熟,高等教育研究一直多被当作研究领域(62),而不是一个成熟、独立的学科。与此相关联,高等教育研究的不少概念不但在同一种语言环境下会存在诸多分歧,在中西方之间的跨文化对译、跨语言转换时更是歧义丛生,因此非常需要明晰概念的内涵与外延,以减少学术命题的意义漂移和文化误读,也需要通过协同推进“国际概念本土化”和“本土知识的国际概念化”(63),以保证比较高等教育研究实现有效的跨文化交流。为此,在思考、讨论特定高等教育问题之前,运用分析哲学方法,先行阐明研究对象及其关键词、核心概念“是什么”“指什么”,不但十分必要,而且非常迫切。

注释:

①约翰·S.布鲁贝克.高等教育哲学[M].王承绪等译.杭州:浙江教育出版社,1998.151-154.

②A.J.Engel,From Clergyman to Don:the Rise of the Academic Profession in 19th-century Oxford(Oxford:Clarendon Press,1983),1-13.

③Frederick Rudolph,The American College and University(New York:A Division of Random House,1962),394-416.

④Harold Perkin,Key Profession:the History of the Association of University Teachers(London:Routledge and Kegan Paul,1969),1-26.

⑤Pan Maoyuan et al.,eds.,Key to University Quality Assurance:Faculty/Staff Development in the Global Context (福州:福建教育出版社,2007),1-9.

⑥Philip G.Altbach,“Introduction:"Notes on the Study of the Academic Profession," Higher Education 6,no.2(May 1977):131-134.

⑦Burton R.Clark,ed.,The Academic Profession:National,Disciplinary,and Institutional Settings(Berkley,Los Angeles,London:University of California Press,1984),1-9.

⑧Ernest L.Boyer et al.,The Academic Profession:an International Perspective(Princeton:The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,1994),1-4.

⑨Ulrich Teichler et al.,The Changing Academic Profession:Major Findings of a Comparative Survey(Dordrecht,Heidelberg.New York,London:Springer,2013),25-35.

⑩Howard R.Bowen and Jack H.Schuster,American Professors:a National Resource Imperiled(New York,Oxford:Oxford University Press,1986),3-8.

(11)Christopher J.Lucas,Crisis in the Academy:Rethinking Higher Education in American(Griffin:St Martin's Press,1996),1-5.

(12)Martin J.Finkelstein et al.,The New Academic Generation:a Profession in Transformation(Baltimore and London:The Johns Hopkins University Press,1998),104-111.

(13)A.H.Halsey,Decline of Donnish Domination:the British Academic Profession in the 20th Century(Oxford:Clarendon Press,1992),1-19.

(14)阿什比.科技发达时代的大学教育[M].滕大春,滕大生译.北京:人民教育出版社,1983.76-89.

(15)李春萍.分工视角中的学术职业[J].高等教育研究,2002,(6):21-25.

(16)陈伟.西方学术专业比较研究——多学科视域中德、英、美大学教师的专业化运动[D].杭州:浙江大学教育学院,2004.3.

(17)张英丽,沈红.学术职业:概念界定中的困境[J].江苏高教,2007,(5):26-28.

(18)黄华新,陈宗明.符号学导论[M].上海:东方出版中心,2016.90-92.

(19)顾明远.教育大辞典(增订合编本)(下)[Z].上海:上海教育出版社,1998.2027.

(20)现代汉语词典组委会.现代汉语大词典[Z].上海:汉语大词典出版社,2000.2838.

(21)Hastings Rashdall,The Universities of Europe in the Middle Ages(Vol.Ⅰ)(Oxford at the Clarendon Press,1987),6.

(22)雅克·勒戈夫.中世纪的知识分子[M].北京:商务印书馆,1996.30.

(23)同上,108-110.

(24)Hastings Rashdall,The Universities of Europe in the Middle Ages(Vol.Ⅰ)(New York:Oxford at the Clarendon Press,1987),151-152.

(25)陈伟.西方大学教师专业化[M].北京:北京大学出版社,2008.52-126.

(26)李冬,沈红.浅析学术职业的历史发展形态[J].大学教育科学,2010,(1):73-76.

(27)Burton R.Clark,The Academic Life:Small Worlds,Different Worlds(Princeton:The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,1987),257-275.

(28)M.Kogan et al.,Staffing Higher Education:Meeting New Challenges(London & Paris:Jessica Kingsley Publishers,OECD,1994),111.

(29)Ernest L.Boyer et al.,The Academic Profession:an International Perspective(Princeton:The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,1994),1-4.

(30)沈红.变革中的学术职业——从14国/地区到21国的合作研究[J].大学·研究与评价,2007,(1):49-53.

(31)周川.“专业”散论[J].高等教育研究,1992,(1):83-87.

(32)J.A.Jackson,Professions and Professionalization(Cambridge:Cambridge University Press,1970),8.

(33)Eric Hoyle et al.,eds.,World Yearbook of Education 1980:Professional Development of Teachers(London:Kogan Page Limited/New York:Nichols Publishing Company,1980),45.

(34)Lynn Curry et al.,eds.,Educating Professionals:Responding to New Expectations for Competence and Accountability(San Francisco:Jossey-Bass Publishers,1993),290-293.

(35)孟现志.高等教育的专业性[J].教育研究,2009,(2):93-96.

(36)约翰·S.布鲁贝克.高等教育哲学[M].王承绪等译.杭州:浙江教育出版社,1998.2.

(37)亚伯纳罕·弗莱克斯纳.现代大学论——美英德大学研究[M].徐辉,陈晓菲译.杭州:浙江教育出版社,2001.23-24.

(38)Talcott Parsons and Gerald M.Platt,The American University(Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1973),109-110.

(39)Philip G.Altbach and Martin J.Finkelstein,The Academic Profession:the Professorate in Crisis(New York & London:Garland Publishing,Inc.,1997),119-122.

(40)Burton J.Bledstein,The Culture of Professionalism:the Middle Class and the Development of Higher Education in American(New York:W.W.Norton & Company,1978),111-112.

(41)阿什比.科技发达时代的大学教育[M].滕大春,滕大生译.北京:人民教育出版社,1983.76-78.

(42)Talcott Parsons and Gerald M.Platt,The American University(Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1973),203.

(43)Peter Jarvis,Professional Education(London,Sydney,Dover,New Hampshire:Croom Helm,1984),21.

(44)克拉克·克尔.高等教育不能回避历史——21世纪的问题[M].王承绪译.杭州:浙江教育出版社,2001.155-159.

(45)Burton R.Clark,The Academic Life:Small Worlds,Different Worlds(Princeton:The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,1987),130.

(46)马克斯·韦伯.学术与政治[M].冯克利译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998.45.

(47)约翰·齐曼.元科学导论[M].刘君君等译.长沙:湖南人民出版社,1988.123-126.

(48)Burton R.Clark,The Academic Life:Small Worlds,Different Worlds(Princeton:The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,1987),132-134.

(49)赵康.专业、专业属性及判断成熟专业的六条标准——一个社会学角度的分析[J].社会学研究,2000,(5):30-39.

(50)约翰·S.布鲁贝克.高等教育哲学[M].王承绪等译.杭州:浙江教育出版社,1998.138-146.

(51)同上,121.

(52)亨利·罗索夫斯基.美国校园文化——学生·教授·管理[M].谢宗仙等译.济南:山东人民出版社,1996.139-149.

(53)Talcott Parsons and Gerald M.Platt,The American University(Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1973),42.

(54)Europe University Association,"University Autonomy in Europe," http://www.universityautonomy.eu/.

(55)Peter Jarvis,Professional Education(London,Sydney,Dover,New Hampshire:Croom Helm,1984),23.

(56)J.A.Jackson,ed.,Profession and Professionalization(Cambridge:Cambridge at the University Press,1970),160.

(57)K.Benne,"Authority in Education," Harvard Educational Review 40,no.3(Autumn 1970):385-410.

(58)伯顿·克拉克.建立创业型大学:组织上转型的途径[M].王承绪译.北京:人民教育出版社,2003.2-3.

(59)周谷平,张雁.我国创新型大学建设中的理念引领——兼论经典大学理念与现代大学理念间的张力[J].教育研究,2006,(11):29-34.

(60)伯顿·克拉克.自主创新型大学:共治、自治和成功的新基础[J].王晓阳,孙海涛译.清华大学教育研究,2000,(4):1-8.

(61)边燕杰.论社会学本土知识的国际概念化[J].社会学研究,2017,(5):1-14,242.

(62)C.H.丘奇.高等教育:研究领域[J].毛祖桓译.外国高等教育资料,1994,(1):5-8,29.

(63)边燕杰.全球化、中国立场、中国贡献[J].中国社会科学评价,2017,(1):15-17.