原标题:“年龄主义”与现代童年的困境

作者简介:郑素华,浙江师范大学儿童文化研究院副研究员,E-mail:sdzsh2004@126.com(金华 321004)。

内容提要:现代童年的诞生必然要与成人世界相分离,“年龄”是其中重要的结构性、生产性因素。不过,“年龄”因“显而易见”并不为当代童年研究所重视,反而被边缘化了。年龄对社会及个体生命的意义远非局限在生物生理或身体的层面,亦远非一种单一的生命度量标记。年龄应被理解为社会性的、复杂的、多维的、流动的,年龄进程意义上的经验是一种文化实践。年龄等级、年龄区分、年龄梯度在推动现代童年世界生成的同时,也带来一些根本性的困境,如年龄强化并扩大了童年世界与成年世界的区隔;年龄区分的内在机制(即年龄父权制)凸显出作为社会范畴的童年的被支配性位置。新的童年研究特别强调“儿童立场”,充分考虑儿童主体的观点、体验及其独特的思想与表达方式,肯定了儿童对他们自己童年的感受、认识、理解的重要性,这有助于克服“年龄主义”的武断带来的弊端,在一定程度上实现莱丽(Riley)等人提出的强调生命历程中各种角色的流动有更多可能性的“年龄融合”的社会理想,进而重塑并提升儿童的社会位置。

关 键 词:现代童年 年龄主义 区隔 儿童立场

基金项目:国家社科基金立项课题“国外童年社会学的当代进展研究”(编号:12CSH001),并受到国家留学基金资助([2017]5087)。

一、问题提出

童年是什么或者童年如何被概念化,是现代童年研究的关键性问题之一。[1]在绝大多数人的“常识”理解中,“童年是什么?”往往被视为不言自明的问题,童年就是儿童成长的一段生命时期或阶段,牛津在线词典便以这样极简的一句话界定童年:童年是作为儿童的一种状态或时期。[2]类似的认识体现在知名的塞奇(SAGE)出版物中,在《家庭研究的关键概念》一书中,童年亦指作为儿童的一种状态或一段时间,是一个不同于成年的生活阶段;[3]在《童年研究的关键概念》一书中,童年被理解为所有社会中所有人的生命历程的早期阶段。[4]这些反映出当代社会有关“童年”的普遍性认识即视童年为生命历程的某个阶段或时期。

然而,这种看似“共识”的背后,却引发一个难解的问题:究竟多大的年龄段属于童年期?这在不同学科中存在严重分歧。例如,在教育学、心理学中,童年的上限一般为12、13岁左右;在社会学、政治学中,则笼统放宽至18岁;在法律中分歧更大,英格兰规定未满18岁的儿童没有投票权,而国家彩票法规定16岁以下不能购买彩票。[5]这一以“年龄”来划分人生历程的偏好,在实践中也导致人们关于儿童入学截止日期“8月31日”的争议。

尽管这些分歧、争议一时难以解决,但童年定位的“年龄”敏感与依赖,却是高度一致的。与此相应的是,人们在与儿童初次见面的问候中,常常亦会问一个问题:小朋友,你今年多大呢?为何成人这样提问(极少有儿童这样提问成人)?其中的缘由、背后因素值得当前童年研究者们深入探讨与反思。

在马丁·伍德黑德(Martin Woodhead)看来,童年研究应该包括真实儿童成长、学习、工作、游戏的研究以及作为社会制度、文化再现、话语和实践的童年研究。[6]不过,这里我们不打算讨论童年研究包括什么、儿童研究与童年研究的异同或者童年研究的当代进展,鉴于上述问题,有必要回到一个被大多数发展理论边缘化的始源性问题:在当代一般语境中,人们为何高度依赖“年龄”感知、定位“童年”“儿童”?

二、被度量的生命

生命发展的事实既是普遍的,又是显而易见的,所有生物都会经历这一过程。同样显而易见的是人们的年龄。在现代社会中,如果说人们有什么共同的、明显的特征的话,那就是年龄,每个人都“有”一个年龄,每个人在医院开具的出生文件上都记载着确切的日期、时间。这一从无到有的年龄,将伴随个体的一生,对个体的发展、成长、日常生活、社会交往等方方面面有着至关重要的影响。

的确,在我们的社会中,“年龄”是一个非常重要的生命坐标。从我们的孩子一懂得说话,我们就教导他们知道自己的姓名、父母是谁,以及自己的年龄。如果某一位小朋友被人们问到时,回答说,自己已经两岁半了,他的父母会为此感到非常骄傲。事实上,人们非常在意儿童会不会讲错。[7]

对“年龄”的在意,强化了年龄作为生命基本构件的必要性。每个人都“必须”有一个年龄,即使记忆损伤,我们也从不会怀疑而是努力确认自己年龄的恒定性,我们强烈地意识到年龄是固定的、无法改变的、客观的。这种意识如此自然,以至于我们难以这样提问,为何我们“需要”一个年龄,或者说生命为何要以年龄来度量?

就历史上看,以精确的年龄作为描述生命发展过程的维度,并不是一开始就不可缺少的,而是逐渐发展起来的。在柏拉图那里,童年至成年被划分为三个阶段,每一个阶段施加不同方式的教育:在第一个阶段儿童特别脆弱,需要保护和关注,成人的角色是娱乐、授权和鼓励儿童无所畏惧的行为;第二阶段主要游戏和讲故事;第三阶段则接受更复杂的数学、辩论和艺术教育。[8]这种划分特别注重理想国统治人才的培养,不过是其所着眼建立的理想国教育的一种“假设”而已。在古罗马人那里,人们粗略以四季来划分人的性格与生命阶段:春季对应童年期,夏季对应青年期,秋季对应成年期,冬季对应老年期。[9]这一划分虽非科学却十足充满着对自然节律的敬畏。

在中世纪,存在人们不容易记起自己确切年龄的奇怪习惯,塞万提斯笔下的桑丘·潘沙虽然很爱他的女儿,却不知道女儿的年龄,他说道,她大概有15岁吧,或者大2岁,或者小2岁。不过她有长矛那么高,如四月的早晨那样清新可爱……[10]在17世纪,“儿童”这个词当时表达的是亲属关系,与年龄无关。[11]

随着新兴阶级对教育的重视,在18世纪人们逐渐认识到不同年龄段的独特价值。在“儿童的发现者”卢梭那里,这样强调:

每一个年龄,人生的每一个阶段,都有其自身的完美,都有它特有的成熟状态。[12]

要按照你的学生的年龄去对待他。首先,要把他放在他应有的地位,而且要好好地把他保持在那个地位,使他不再有越出那个地位的企图……也不要使他想象你企图对他行使什么权威。只需要他知道他弱而你强,由于他的情况和你的情况不同,他必须听你的安排;要使他知道这一点,学到这一点,意识到这一点。[13]

同时期的伏尔泰亦曾经相当美妙地说过:一个人如果没有他那种年龄的神韵,那他也就会有他那种年龄特定的种种不幸。[14]叔本华对此表示十分赞同,他专门论述人生的各个阶段的意蕴,不过他并没有用精确的年龄来划分,只是分为童年时期、青年时期、老年时期。[15]就影响的深远层面上而言,可以说卢梭是不同年龄的价值特别是教育价值的发现者。

由于工业革命的推进及计时技术的发展,根据吉利斯(Gillis)的研究,在1870年后,为我们所熟悉的精确的年龄意识(Age-Consciousness)逐渐出现。从那时开始,为了不显得不自然,每个人尽力根据他们的年龄作出相应的行为,学校亦对儿童年龄有所区分,而在传统社会中,上学并不严格局限于童年时期,只要家庭生计需要,任何年龄层的人都可以上学。[16]

这种有别于慈善学校、贫民儿童免费学校、周日学校的新的大众学校[诞生出“学童”(Schooled Child)的概念],成为塑造、构建新童年的重要因素。哈里·亨德里克(Harry Hendrick)注意到:

毫无疑问,在19世纪最后25年间,学校在一种新童年的建构中扮演着关键的角色……教室和教育的意识形态机构是至关重要的,因为它们要求——确实不能没有——真正的国家童年……这种建构直接涉及所有儿童,并且是不可避免的。[17]

在当代,由于大规模义务教育系统的引入、国家童年/儿童观念的确立,年龄意识愈加强化,尽管两者关系的确立是18世纪后期以来的一个逐渐的、相当缓慢的过程。学校根据年龄组成年级,要求所有的儿童都要经过完整系统年级的学习才能升入高一年级,这种年级框架,一方面强化了年龄群体的内部同质性,一方面则强化了不同年龄世代的区分及差异。这种学校教育制度在凸显年龄框架的价值的同时,不断生产出一种“依赖”的、与成人工作世界不同的“童年”。[18]

这一样式的童年的形成,有心理学特别是发展心理学、精神分析学的助力。19世纪末、20世纪初兴起的发展心理学直接将“年龄”与“发展”紧密地联系起来,建构起一种精致的年龄分层的童年模式。可以说,在很大程度上我们的社会对童年阶段的年龄划分是发展心理学的遗产。

受进化论的影响,发展心理学将“发展”定义为从一种状态到另一种状态的变化。在皮亚杰那里,发展是基于大脑和神经系统的成熟而实现的,经历四个关键阶段(感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段和形式运算阶段),对皮亚杰来说,“发展”的终点是形式运算的阶段,即获得思考和抽象的能力。柯尔伯格的儿童道德认知“发展”理论进一步拓展了理性的概念,在第六个阶段和最后阶段,表现出一种完全抽象的道德推理,一种以客观、公正合理的方式走向个体自主、公正判断和行为的道德推理。[19]这些智力、道德“发展”阶段主要以年龄来区分。米切尔·维尼斯(Michael Wyness)把这种模式称为“年龄一阶段”模式,[20]亦可称为“年龄主义”的童年发展模式。

由古至今,“年龄主义”童年发展模式的出现不是一蹴而就的,既有一般性的思想条件,尤其是启蒙时代诸多哲学家、思想家的贡献,强化了不同年龄阶段的价值;也有着社会条件的土壤,特别是工业革命以来对大众教育的重视,将年龄分层与教育的针对性联系起来;同时,也有着发展心理学、精神分析学的推动,以至于当代儿童越来越生活在专家的临床凝视下,他们的私人领域越来越少。[21]

三、年龄的“需要”:基于社会性的层面

(一)多义的年龄

在现代语境中,尽管年龄的判断通常基于生物骨骼、器官等发育的状态,然而年龄对社会及个体生命的意义却远非局限于生物生理或身体的层面。年龄亦远非我们以往所认为的一种简单的生命度量标记。

年龄是复杂的、多维的、流动的。作为一种时间标识,年龄既是一种生物过程,又是一种社会过程。人们以“年龄”来区分不同的群体,绝不简单是生物个体辨识上的需要,生物的生存,严格意义上看,并不需要年龄尤其是精确的年龄来提示、记忆或纪念。只有年龄被赋予社会意义,我们才会纪念例如诞辰、过周、金婚等重要人生时刻,年龄进程的经验,是一种文化实践。

因此,年龄必须理解为社会性的,或者我们至少需要区分两种年龄:一种是生物身体年龄,其显示了普遍性的生物器官发育的阶段性特征;另一种是社会年龄,是相对性的,其赋予前者丰富的社会、历史、文化信息。实际上,这两种“年龄”是紧密交织的。

社会学家、人类学家意识到,年龄的差异有其深刻的社会意义。年龄范畴是形成人们相互关系的基础,对某个个体的期望,取决于这个人的年龄。因而,童年、少年、青年、成年、老人的分类也属于社会的范畴,而不只是一个生物学上的分类,它们同时构成一种社会位置或社会角色,具有一定的社会历史内涵。[22]年龄的意义与经验,以及老龄化的过程,受到历史和文化进程的影响。无论是青年还是儿童,均由于社会、文化和政治环境的影响而有着不同的意义。[23]

在不同历史时期,被划分的不同的人生阶段的社会价值是不同的。古罗马塞尔维乌斯图利乌斯国王根据户口与财产调查将古罗马公民分为五个阶层,这种划分最显著的标志就是年龄的大小。他规定所有不满17岁的人都算作儿童,从17岁起,一个人就能为国家效力了。他将17~46岁的人列入随时可服兵役的人的名单,并称他们为最年轻的人。至于超过这个年龄段的人,他称之为最年老的人。[24]这种分类是由罗马的社会结构与政治需要决定的,统治者需要清楚有多少人可以应征入伍。

在中国古代,人们习惯用总角、豆蔻等来诗意地表述儿童或幼年时期,很少以精确的“数字”来标识成长历程。“儿童”“童”“幼”等一般指人生阶段的起始,与狭义的年龄只具有相当有限的关联。在中文语境下,更常见的是,视“儿童”为一个“社会地位”或角色,不只是指年幼的孩子,而是如五伦中“父子”的“子”。这“子”实际上可以是三十岁,甚至六十岁的成人。这种“社会意涵”的“子”或“童”,一如父母健在时的子女,永远是孩子。即使父母不在人世,他们仍得以孩子的身份做孩子做的事。所以这种“子”的身份是不会随着年龄成长而改变的。[25]人们更重视的是年龄群体的相对性、年龄的身份区别意义。

相对性的年龄群体、年龄等级对无文字社会的制度、结构、组织尤为重要。在这种社会中,人们非常关心一个人处于哪个年龄群体。年龄群体的区分十分关键,其不仅是亲属关系网络扩展的纽带,而且是构成社会组织的基础。不同年龄等级的个体,隶属不同的群体。建立在年龄群体之上的联盟是社区生活的组织核心,是政治制度的结构和功能的中心。

非洲人类学家肯雅塔(Kenyatta)发现,在基库尤人(Kikuyu)部落中存在一种年龄等级和声望等级。根据这种年龄群体系,对社会义务进行安排和分派,在年龄群内部,人人都是平等的。在年龄组之间,则被分成年少的和年长的、低级的和高级的社会等级。肯雅塔指出,年龄群体系的重要程度,是通过它对大小事情如何影响来实现的。它决定使用不同的称谓,分派家中和田里的不同工作,它规定人们在社区中的衣着和举止等。[26]因而,在基库尤人部落中,年龄构成最重要的社会整合机制。

(二)年龄的积极影响

现代社会的年龄区分,在某些方面类似于无文字社会,特别注重年龄区分的权利、自由、义务等社会层面上的差异。不过,不同的是,年龄的精确性越来越被追求。

这种追求的积极影响,至少表现在两大方面:一是对儿童发展的研究和认识越加精细化。人们不再简单地将人生阶段类比于自然节律,而是以实验方法仔细观察、归纳儿童发展的各个年龄段的发展状况、特征。在莫尔顿(Moreton)与麦克法兰(Macfarlane)的“快速发展评估量表”(Quick Development Assessment)[27]中,0到4岁的儿童发展,被划分为10个阶段,每一个阶段均有“语言”“视觉动作”“一般动作”“社会”方面的精确的评估指标,例如1个月儿童会紧握手,关注他人面部表情;6个月儿童能用手拿或传递东西,会辨识陌生人,会玩拍手游戏;18个月的儿童一次能翻书1到2页,或将勺子装满,能与其他儿童一起游戏;等等。这种精细的划分无疑有助于更准确地辨识、理解、满足儿童的特定需要,更好地促进儿童的适宜发展。

二是伴随对儿童发展阶段的深入认识,人们越来越认识到人生早期阶段儿童心智的特殊性、儿童与成人的差异性、童年的珍贵性。人们不再局限于从负面、否定性的方面来定位儿童,儿童的一些特质诸如儿童的好奇心、原初创造性、儿童心智的可塑性,被人们高度赞扬。儿童不再被视为“小大人”、小不点儿或传宗接代的工具,而是被视为一个小小的科学家、哲学家,善于观察、探索、思考问题,他们甚至是崇高的道德家,是伟大的艺术家,每一个儿童都与生俱来地拥有艺术能力。[28]

相应于此,童年的人文思想价值越来越受到重视。儿童文学学者朱自强认为童年蕴含着丰富的人性价值,主张“童年”是一种思想的方法和宝贵的资源;[29]刘晓东更是主张童年是人生的根本,童年资源是人的全部生活和整个文明大厦的根基。[30]而对于儿童与成人的差异性的认识,则促成了“童年”在现代公约领域中的实现。这鲜明地体现在联合国《儿童权利公约》所展现的童年景象中。[31]该公约在序言中强调“回顾人权宣言,联合国宣称,童年有权享有特别照料与帮助”,因而,这份公约实际上向我们勾勒了一幅童年的现代图景。作为相对于成人世界的另一个世界的童年,被实质性建立起来,其宗旨就是保护儿童,保护他们的福祉。

(三)年龄区分的隐患

基于年龄而区分不同生命阶段,这一做法同时亦带来往往不被注意的“隐患”:年龄丰富性的丧失、年龄工具性价值的凸显,以及带来的对童年的社会控制的强化。人们似乎没有意识到精确年龄背后的时间意识,以及年龄分割生命的非自然性所导致的生命异化。

现代精确纪年的产生与现代钟表的发明、新的计时技术及资本主义社会发展有密切的关系。精确时钟是18世纪的产物,时间从此充斥于人类生活的每一个细节,依靠伟大的机械技术,“时间的标准”终于确立。[32]由此,它打破了人们自然的生活节奏,时间及相应的年龄、纪年方式不再是模糊的,不再依自然节律而定,而是以数字来标识。

更深层次看,以精确的数字来纪年,实际上是资本主义社会的必然产物,是工业化革命以来理性化的副产品。就资本的角度看,工业社会的显著特征之一,是在一定的时间内追求最大的剩余价值与利润(即追求劳动剩余时间),然而作为劳动力的个体的生命时间是有限的,如何在有限的生命时间内,获得最大的利用价值,这就需要将人生历程进行划分。对于工业革命下的儿童,早期的道德家们试图将儿童从悲惨的、繁重的工作中解放出来,将他们送到福利院、济贫院,但资本家、企业主们却希望能够最大剥削儿童的劳动价值。在18世纪的英国,资本家将人作为一种时间资源几乎发挥到极致。[33]因而,虽然儿童拯救者的行动旨在“拯救”儿童,但在客观上促进了生命价值的最大化:在童年阶段,将儿童隔离出来,接受教育,为资本主义提供后续的劳动力。

这凸显了将年龄或生命时间精确化的经济或工具价值。从这个角度,我们可以思考学校为什么要以年龄分班,为什么不能大规模混龄教学或以能力来区分。我们有理由质疑现代社会对年龄差异的敏感性。大卫·罗斯曼(David J.Rothman)指出,年龄等级划分存在一个“阴暗面”——年龄分级可能反映了一种对儿童的社会控制,这是努力将孩子锁在僵硬和预先确定的行为模式中的一部分。[34]因此,对年龄差异的敏感,可能反映了一种成人试图管理孩子的努力——为了使孩子的行为更可预测和可管理,从而使成人的任务变得简单、更易完成。

这种社会控制的潜在指向便是为了在一定时间即童年时期,获取最大收益(技能、知识等)。这里,可以理解福柯为何将学校视为一种规训机构。现代学校组织了一种新的学徒时间体制,它使得教育空间既像一个学习机器,又像一个监督、筛选和奖励机器;它既确保了每个人的顺从,又保证了一种时间和姿态的更佳使用。[35]学校节奏给每个人规定了时间标准,这种标准既被用来促进学习过程,又被用来培养做事敏捷的习惯。它提出了在理论上时间可以不断强化使用的原则,更确切地说是榨取而不是使用。[36]相应的,儿童的年龄被精确地划分,儿童被巧妙地安排进入不同的年级,以获得最大产出。

更进一步,福柯直接将学校的规训技术类比于军队、监狱等,这一类比或许有失恰当,但是却反映出学校对时间或年龄精确划分的高度依赖:将儿童的生命时间有效地聚集起来,从而未来能够产生社会效益,这一取向的内里是现代主义或工业资本主义的时间观或生命观,而这种时间、年龄、生命观念在农业社会中却是根本不需要的。

四、年龄区隔与现代童年的困境

在现代“数字社会”中,“数字”年龄是那么重要,我们对之有着非同寻常的敏感,年龄主义的追求已经渗透于生活的方方面面。我们时时刻刻“意识”到自己的年龄,然而我们似乎对之又相当陌生,童年研究学界并没有充分关注到这一问题,其中的重要缘由在于人们通常将年龄的生物性、社会性不加区分或混同起来,且单单以“数字”年龄作为划分人生阶段的主要依据。

我们需要意识到,现代年龄是更宏大的社会政治经济中的一个不可或缺的因素,对精确年龄及生命阶级划分的追求,改变的不光是人们(当然包括儿童及他们的童年)的生产、消费方式,更重要的是,它改变了人们在社会生活、政治生活、经济生活中的关系以及表征问题的方式。其在塑造新的童年图景的同时,亦产生一些困境。

(一)年龄强化并扩大了童年世界与成年世界的区隔

让我们回到《儿童权利公约》对“儿童”概念的界定。为何以18岁作为儿童与成人的分界?对于这一种分界,米切尔·维尼斯认为,对儿童行为举止之年龄等级的法律控制没有任何逻辑可言。例如,在英国16岁可以与异性结婚,而其他国家是18岁,这其中的2岁之差,在发展上是没有理由的。儿童因他们的年龄而受到规约,但是成人却没有。[37]

显然,这里,年龄成为成人规约儿童的强大武器。年龄一方面确认、保障了儿童的权利,另一方面却也强化了成人的某些权利,因为年龄界限是成人武断划定的。当儿童想要做某些事情,例如参与政治活动时,必须受到法律的限制:他们必须达到法律所规定的参与政治活动的年龄。

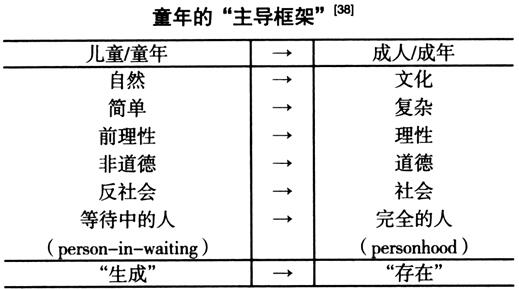

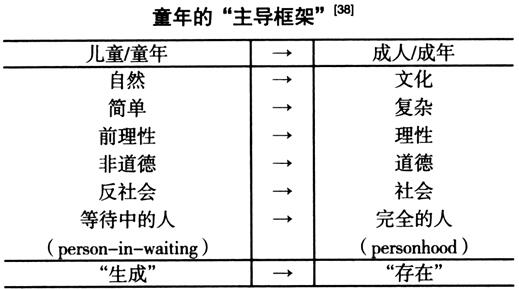

正是基于年龄,两个不同的世界被建构起来:一是儿童/童年世界,一是成人/成年世界。新童年研究理论家艾伦·普劳特(Alan Prout)与艾莉森·詹姆斯(Allison James)以“主导框架”(Dominant Framework)描述这两个世界的区隔,在这一框架下,儿童和成人分别处于两极:

作为传统儿童与童年研究的主要框架,该框架的显著特征是儿童、童年和成人、成年两个世界之间的一系列二元论。在自然/文化区分中,儿童被视为更接近自然,成人则更接近文化。将儿童和自然联系起来的思想植根于儿童未受驯化的本性,通过家庭、学校等规范机构,儿童才成为更文化的、道德的、社会的存在。这些特征是围绕着一个核心概念——“发展”建立起来的。

而现代“发展”本质上是一个时间概念,衡量儿童的发展情况,主要依照某一年龄阶段的典型表现。例如,2.6月龄的儿童,头转动自如;9.4月龄的儿童能独自爬行;23月龄的儿童能双手扶栏杆上楼;25.7月龄的儿童能跑;32.3月龄的儿童能扶一手单足站好。[39]

达尔伯格(Dahlberg)等人认为,“发展”对童年而言,是一个有问题的术语,它生产出压迫性实践。[40]这显现为年龄对儿童生活的规约。对现代儿童的童年世界而言,年龄越来越构成一个强有力的结构因素。如果达到某个年龄,而未能作出符合社会期待的行为,那么,儿童将会被贴上发展迟缓的标签,而如果超过期待,则被视为发展优良或超常。大多数发展心理学都致力于描述童年阶段的儿童各种标准行为,并将之推广为教子宝典。[41]

这样,每个儿童均需要准确的年龄,这是十分重要的,这意味着他/她必须意识到自己处于或即将迈向某个特定的位置、空间。因此,年龄不仅是一个时间概念,作为一种独特的纪年形式,年龄及年龄区分制造了一个特别的“带围墙”童年空间:一个远离成人但又旨在更好迈向成年的充满悖论的社会空间。

(二)年龄区分的内在机制凸显出作为社会范畴的童年的被支配性位置

就现代教育机制来看,年龄是构成学校内在系统的一个重要参数,学校运用年龄对儿童的差异进行快速定位,将不同年龄的儿童纳入不同的年级,然而有些儿童却因出生相差一日甚至几分钟而被纳入不同的年级。

菲力普·阿利埃斯(Philippe Aries)注意到,17世纪和18世纪的学校,各种年龄混杂。10到14岁的儿童、15到18的少年和19到25岁的青年经常处于一个年级。直到18世纪末,人们还没有要将他们区分开来的想法。人们还不需要将第二阶段的儿童期(超过十二三岁)与少年或青年区分开来。这两个层次的年龄段仍然混淆在一起。年龄的同质性是19世纪末才出现的特征,在这一时间段,年级向着这种同质性方向逐渐前进。学校的年级最初并不以人口学因素为依据组成,根据年龄来建立框架受到资产阶级扩展的影响。[42]资产阶级的扩展最终使得年龄与年级越来越严密的关系固定下来,确立了童年的新空间。

这一空间的制度确立,为现代法律(如上述《儿童权利公约》以及各国儿童法律)所提供和保障。法律支持了一个特定的童年空间:受到保护、享有教育及文化权利、确保正常发展之需等。法律同时强化了童年的排他性:不是所有的人都能一直享有童年,只有被称之为“儿童”的人——才是合法的童年的占有者。

有关儿童的法律,在为儿童构建一种独特的童年空间时,显示作为社会范畴的童年的被支配性位置,因为所有的这些规定都是成人制定、施加、确保实施的,定义童年的权力被成人垄断。[43]在此种意义上,现代童年不过是霍德·威廉姆斯(Hood-Williams)所说的一种“年龄父权制”(age patriarchy)的新形式。[44]年龄父权制涵盖了韦伯的三种权威形式:基于法律的权威;基于传统的权威;基于超凡魅力(人格与领导才能等)的权威。

一方面,年龄父权制合理化了社会对儿童的控制、排斥,那些未达到某一年龄的人,被塑造成“儿童”,他们的行为举止是“不成熟的”,他们需要学校纪律的规训,因为他们是社会不稳定的潜在因素,是有待驯服的物种。

另一方面,年龄父权制凸显了我们对儿童、童年的矛盾态度:既认为儿童是天使,是纯真的、纯洁的、脆弱的、可爱的,是社会的财富、资源,因而需要保护、珍视,又认为儿童是恶魔,是现代的“原始人”,是麻烦制造者,是外在于“社会”的,是社会的威胁,因而需要隔离、控制、教育、规训、文明化。

在实践中,这带来一些不被注意的悖论。例如在政治、经济层面,尽管人们很重视儿童的保护与投入,但在某种程度上,童年并没有受到真正的重视,儿童并没有完整的政治地位;他们不被允许工作、参加某些政治活动;在教育、文化等诸多资源上,他们没有分配、调用的权利,虽然名义上享有此权利。当面对童年贫困、成长安全、教育剥夺的风险,儿童唯有依赖成人解决。

上述种种基于年龄父权制的儿童—成人的区隔,最终产生出一种结构性力量,这种力量丝毫不弱于经济和建筑环境的物质和具体的影响。正是这种力量,引发詹姆斯·库沃特普(Jens Qvortrup)的倡议,应从宏观层面上,分析童年的结构性变迁及因素。[45]

五、突破年龄主义的可能

(一)年龄主义的反思

在通常的认识中,年龄被视为自然地、生物地给定的,因此年龄直接被用于儿童、童年与成人、成年之间的区分。我们丝毫没有意识到现代精确年龄在细化生命历程的同时,也潜在地、武断地、强有力地划定了童年世界与成年世界之间的结构边界,反之,这一边界不断生产、强化一种沉默的年龄分类学:婴儿、学步儿、童年、少年、青年、成年、老年。

首先,这一根深蒂固的年龄主义,导致我们的社会越来越重视作为时间概念的生命观。在这一概念下,我们建立了一种特定的现代主义的童年观:童年被视为线性生命历程中一段暂时的过渡阶段,是一段人生资源配置的预先阶段,是一种准备、等待、成长阶段。

这种以现代机械时间为内里的童年观念,其显著特征是高度理性。新童年研究学者,将理性、自然性、普遍性,视为以往儿童、童年研究的关键主题,认为它们形构了一种特定的童年思维模式:理性是成人的普遍标志,而童年则是一个学徒期。[46]保护、区隔、依赖、延迟责任(delayed responsibility)成为界定童年的主要标准。[47]不仅如此,理性已经沁人现代童年体系,童年既是一个文艺复兴以来最具有人性的发明,[48]同时也是成人世界的理性产物。现代童年的实质就是资本主义的理性产物,并且被严格地格式化了。从外部看,童年是统一的实体,然而从内部看,童年被分拆为秒、分、小时、天、日期、月、年等机械性的组成,这些可量化和标准化的单位,使得童年越来越成为被组织、管理的对象与资源。

其次,由于未能充分意识到时间、年龄、阶段的丰富的社会性意涵,年龄主义的偏好导致强化了隐秘的现代童年的生物中心主义观,在某种意义上,这种童年观是一种历史的退步。

作为人生之井的童年[49]退化为万千生物皆具有的客观的、生物生理的自然现象,童年的人文意涵被忽视了、肤浅化了,童年在发展心理学那里简化为一些发展的“时段”“阶段”“梯度”“台阶”而已,儿童的生活空间、活动的主题安排、学习的内容等均由以年龄为主的这些阶段预先决定、取舍、评估。作为数字的年龄告诉我们儿童、成年之间存在差异,但却没有告诉我们年龄在社会、文化、政治、经济上的重大区隔。

因而,在理解儿童的社会生活时,年龄绝不是一个独立的变量,民族、种族、阶层、性别等都是不可忽视的因素,儿童的生活即童年不能只作为生命阶段来理解。

在更深层上,年龄主义导致童年本体论的缺乏。年龄区隔下的童年发展的一个显著的特征是未来成年取向,以成年年龄时的智力、理性、认知水平为最终衡量尺度。在坎内拉(Cannella)看来,“儿童发展”是一种帝国主义的观念,它把儿童及他们的文化归类为落后。[50]儿童不过被视为下一代或“未来”的成人,我们的教育系统亦据此以未来的成人标准来评估童年发展的状况,“现在”时态下的儿童、童年很少受到足够的重视,因为童年只是一个迈向成年的暂时性阶段而已。

(二)从“儿童立场”理解年龄

新童年社会学家注意到描述传统的儿童、童年观念是以“成为”(Becoming或译为“生成”)为核心的,注重“成为”的过程,而忽视了“存在”(Being)。[51]新的研究强调,儿童是积极的社会行动者,童年本身便是值得研究的对象,而不只是成年的准备阶段。我们不能只依据超过童年自身的、成年人行为和观念中的发展来判断什么是真正的童年。

这就意味着我们不应当将儿童、童年仅仅定位在年龄主义的框架下,儿童的现时生活其实并不完全符合年龄主义的区分,尽管年龄仍然是成人们判断儿童能力及是否“正常”的简明标尺。

我们应该追问是否可以突破年龄主义,如果可能,在何种程度上是可行的。内罗杜注意到古罗马人并不像现代人那样询问人们的年龄,古罗马人并不将年龄作为鉴别身份的要素之一,他们有忘记自己年龄的自由。[52]内罗杜因此提出一个有趣的问题:他们是否不在年龄中生活?答案是肯定的,尤其对奴隶和妇女而言,法律规定的年龄毫无意义。

那么,现代儿童的童年是否能够不在年龄中生活?在笔者看来,若是我们将童年首先视为“儿童”的童年的话,儿童不在成人设定的“年龄梯度”中生活是有可能的。事实上,儿童对作为数字的“年龄”似乎无感,对他们更重要的是游戏、友谊、性别等。引起他们兴致的绝不是单纯的数字,而是与年龄相关的节日、事件、情感的经历与记忆。

因而,我们更应该关注儿童的成长体验,应当探讨童年的时间如何被儿童经验的。为此,我们需要引入儿童的立场(Child Standpoint)。

在贝瑞·梅奥(Berry Mayall)看来,所谓“儿童立场”,便是从自下而上的视角而非俯视的视角来思考儿童如何理解他们自己的童年的。[53]她认为儿童是行动者,对相关他们的各种制度、互动的成人有特定的看法。[54]这与新童年社会学的观点是一致的。库沃特普等人直接认为儿童是他们自己文化的积极建构者,他们有自己的活动、时间和空间。[55]威廉姆·科萨罗(William A.Corsaro)亦有类似的观点。[56]

“儿童立场”实际上肯定了儿童对他们自己童年的感受、认识、理解的重要性,其有助于改变、提升儿童的社会位置。“儿童立场”在实践中要求“倾听儿童的声音”,当代很多学者已经意识到倾听儿童的价值,例如克拉克(Clark)与莫斯(Moss)的马赛克方法显示出倾听儿童的潜能、可行性、有益性。[57]

由于“儿童立场”充分考虑到儿童主体的观点、体验,他们独特的思想及其表达方式,这对克服“年龄主义”的武断性带来童年世界与成年世界日益区隔的前述弊端大有助益。

索尔伯格(Solberg)对挪威儿童的年龄体验研究,显示了这方面的可行性。[58]她探讨了挪威儿童如何设法与父母协商有关年龄的活动限制。通过做家务所显示的能力,一些儿童比他们的生理年龄更“成熟”,父母们因此允许他们独自在家。以此,挪威的儿童将年龄相对化了,规避了固定的、数字的年龄所施加的各种限定。

这种探讨表明,童年不能简单理解为年龄规定的一段时光,童年不能单以数字来规约,而是可以协商的,童年应被理解是“儿童—社会相互建构”[59]的产物。

同时,基于“儿童立场”的童年研究,凸显了年龄变量与其他变量诸如空间、地点、性别、宗教、场所等的相关性。为此,彼得·霍普金斯(Peter Hopkins)与雷切尔·佩因(Rachel Pain)倡导一种年龄关系地理学,强调各种社会差异标记(性别、阶层、能力/无能、性别、年龄等)之间的交叉和互动。[60]这将有助于打破童年—成年之间相关“年龄”标准及教育、工作、娱乐领域预期角色期待的结构性壁垒。

事实上,当代童年理论家们已经意识到童年不是固定的,不是普遍的,而是流动性的、变动性的。[61]这就意味着不同的儿童经验着不同的、多样的童年。如果确实这样,那么引入儿童的立场、经验、观点,将使我们能够揭示“年龄主义”的父权制幽灵,在一定维度上实现莱丽(Riley)等人提出的强调生命历程中各种角色的流动有更多可能性的“年龄融合”(Age Integration)的社会理想。[62]

“年龄”及基于“年龄”的差异是现代社会界定儿童、区隔童年的最明显但又最不易为理论家们所重视的结构性因素。不过,在前现代社会、传统社会中,相较于姓氏、身份、角色等,年龄特别是精确纪年的年龄,在日常生活中并不是一个十分重要的问题。在非洲丛林里,年龄不过是个模糊的概念,它的重要性还不至于到不应忘记的地步。[63]

由于启蒙运动、工业革命以来社会、思想的发展,以及现代时间技术的精密化,年龄与逐渐普及化的大众教育一起,深刻塑造了儿童的生活,促成了一种“现代童年”的诞生。

实际上,年龄及相关年龄等级、年龄区分、年龄梯度为现代童年所内生,是现代童年诞生的隐蔽的结构性因素与力量。敏锐的媒介研究学者尼尔·波兹曼就注意到,童年的产生必然要与成年相分离。[64]一个社会要想具有现代儿童或童年意识,这个社会就必须要明确地划分生命的各个阶段,并创造一系列的组织、制度来维系这一区分。

“年龄主义”在推进现代童年的演化过程中所起的作用是两面的,一方面,精细化了儿童、童年研究,使儿童、童年研究成为一门真正意义上的现代科学,然而,另一方面,“年龄主义”的“童年”发展模式,促使人们对“标准化或正常化”(Standardized/Normalised)儿童的追求,其常常被用来归类全世界的所有儿童。这带来一些弊端,海伦·佩恩(Helen Penn)引述尼古拉斯·罗斯(Nicolas Rose)的话,指出,一个“正常的”儿童是统计平均值和历史上特定的价值判断的奇怪组合。正常孩子最突出的方面是他或她是多么的反常,因为现实中没有这样的人,而且从来没有。界定“正常性”的优点在于,它是一种能够控制或管理那些定义、分类和对待那些不适合的人的装置。[65]

有关年龄的种种区分在推进现代童年的生成、生产,强化“年龄分异”(Age-Differentiated)[66]的现代社会特质之外,也显示出“童年”这一范畴、社会位置的“被支配性”,并因此固化、扩大了作为区隔的被延长的童年世界。这个世界深刻凸显了自然/文化、感性/理性、依赖/自主等一系列二元论,这些二元论依然长久地萦绕在我们的诸多儿童与童年理论中。同时,又借此建构起一个充满悖论、困境的世界:这既是一个纯真得以延续和保存的人文世界,同时也是一个被管理、控制、可量化的数字世界。这是现代童年与生俱来的宿命。

不过,由此而感到悲观,则大可不必。在年龄主义的规约下,童年依然存在,童年不会消失。基于“儿童立场”的研究,使我们意识到“童年”不能简单地被认为是一个依成人设定的年龄阶段的发展、进步过程,而是不同儿童经验、理解的过程、产物。以此,我们会更清楚地认识到,年龄不是成长的唯一参照,约束、限定童年经验的边界实际上并不只是作为数字的年龄。约翰·格雷利·伊万斯(John Grimley Evans)认为,必须根据个人特质而不是年龄来考虑不同的个体。[67]明白于此,我们或许可以越出狭隘的、作为现代性成就的“年龄主义”,意识到“年龄主义”背后的种种成人优势或强势的意识形态立场。

参考文献:

[1][43]林兰.论现代童年概念的内涵、源起及其局限[J].华东师范大学学报(教育科学版),2015(4):30-35.

[2]Definition of childhood in English[EB/OL].(2010-10-23)[2018-01-24].https://en.oxforddictionaries.com/definition/childhood,2018-07-10.

[3]JANE R M,ROSALIND E.Key concepts in family studies[M].London:Sage Publications Ltd,2011:26.

[4]ALLISON J,ADRIAN J.Key concepts in childhood studies[M].London:Sage Publications Ltd,2012:15.

[5]SANDRA F,SARAH S.Age as an equality issue:legal and policy perspectives[M].Oxford:Hart Publishing,2003:147.

[6][61]MARY J K.An introduction to childhood studies[M].Maidenhead:Open University Press,2009:17,112-123.

[7][10][42][63]阿利埃斯.儿童的世纪:旧制度下的儿童和家庭生活[M].沈坚,朱晓罕,译.北京:北京大学出版社,2013:25,29,213-215,25.

[8][18]MAYNARD T,POWELL S.An introduction of early childhood studies[M].London:Sage Publications Ltd,2014:25,29.

[9][24][52]内罗杜.古罗马的儿童[M].张鸿,向征,译.桂林:广西师范大学出版社,2005:11,4,21.

[11][48][64]波兹曼.童年的消逝[M].吴燕莛,译.桂林:广西师范大学出版社,2004:20,2.28-29.

[12]卢梭.爱弥儿[M].彭正梅,译.上海:上海人民出版社,2007:78.

[13]卢梭.爱弥儿(上卷)[M].李平沤,译.北京:商务印书馆,2014:102-103.

[14][15]叔本华.人生的智慧[M].韦启昌,译.上海:上海人民出版社,2005:214.

[16]GILLIS J R.A world of their own making[M].Oxford:Oxford University Press,1996:84.

[17]HARRY H.Constructions and reconstructions of British childhood:an interpretative survey,1800 to the present[C]//ALLISON J,ALAN P.Constructing and reconstructing childhood:contemporary issues in the sociological study of childhood.London:Routledge Falmer Press,1997:34-62.

[19]SUGARMAN L.Life-span development:frameworks,accounts and strategies[M].Hove:Psychology Press,2001:90.

[20]MICHAEL W.Childhood and society:an introduction to the sociology of childhood[M].New York:Palgrave Macmillan,2006:122.

[21][27]JAYNE T,MARGARET W.Early childhood studies:a holistic introduction[M].London:Arnold,1998 92,49.

[22][26]赫特尔.变动中的家庭:跨文化的透视[M].宋践,李茹,等译.杭州:浙江人民出版社,1988:295,17.

[23]WYN J,WHITER.Rethinking youth[M].London:Sage Publications.1997:10.

[25]熊秉真.童年忆往:中国孩子的历史[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:17.

[28]边霞.儿童都是艺术家:儿童与成人艺术家的比较[J].学前教育研究,2004(12):14-16.

[29]朱自强.“童年”:一种思想的方法和资源[J].中国图书评论,2006(6):14-17.

[30]刘晓东.论童年在人生中的位置[J].南京师大学报(社会科学版),2013(6):67-74.

[31]洪聪.儿童生存权研究[D].重庆:重庆大学,2015.

[32][33]杜君立.现代的历程[M].上海:上海三联书店,2016:15,58.

[34]DAVID J R.Documentsin search of a historian:toward a history of childhood and youth in America[J].Journal of Interdisciplinary History,1971,2(2).

[35][36]福柯.规训与惩罚[M].刘北成,杨远缨,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2007:167,174.

[37]MICHAEL W.童年与社会:儿童社会学导论[M].王瑞贤,等译.台北:心理出版社,2009:31.

[38][46]ALLISON J,ALAN P.A new paradigm for the sociology of childhood provenance,promise and problems[C]//ALLISON J,ALAN P.Constructing and reconstructing childhood:contemporary issues in the sociological study of childhood.London:Routledge Falmer Press,1997:7-33.

[39]林崇德发展心理学[M].北京:人民教育出版社,1995:152.

[40]TIM W.An introduction to early childhood:a multidisciplinary approach[M].London:Paul Chapman Publishing,2005:58.

[41]边玉芳.读懂孩子:心理学家实用教子宝典[M].北京:北京师范大学出版社,2014:23.

[44]HOOD-WILLIAMS J.Patriarchy for children:on the stability of power relations in children's lives[C]//CHISHOLM L,BUCHNER P,BROWN P.Childhood,youth and social change:a comparative perspective.Basingstoke:Falmer,1990 111-122.

[45]JENS Q Child as a social phenomenon:lessons form an international project[M].Vienna:European Center,1993:11-13.

[46]郑素华.探析童年社会学研究新视角[N].中国社会科学版,2017-04-24(7).

[47]ALWIN D F.Historical changes in parental orientations to children[J].Sociological Studies of Children Development,1990(3)65-86.

[49]刘晓东.童年是人生的井:童年崇拜的隐喻表述[J].山东教育,2012(1-2):103-106.

[50]CANNELLAG S.Deconstructing early childhood education:social justice and revolution[M].New York:Peter Lang,1997:64.

[51]詹姆斯,简克斯,普劳特.童年论[M].何芳,译.上海:上海社会科学院出版社,2014:185.

[53]BERRY M.Towards a sociology for childhood:thinking from children's lives[M].Buckingham:Open University Press,2002:112.

[54]BERRY M.Children,health and the social order[M].Buckingham:Open University Press,1996:2.

[55]QVORTRUP J,BARDY M,SGRITTA G,et al.Childhood matters:social theory,practice and politics[M].Aldershot:Avebury,1994:4.

[56]科萨罗.童年社会学[M].张蓝予,译.哈尔滨:黑龙江教育出版社,2016.

[57]CLARK A,MOSS P.Listening to young children:the mosaic approach[M].London:National Children's Bureau,2001.

[58]ANNE S,Negotiating childhood:changing constructions of age for norwegian children[C]//ALLISON J,ALAN P.Constructing and reconstructing childhood:contemporary issues in the sociological study of childhood London:Routledge Falmer Press,1997:126-144.

[59]辛旭.儿童与社会的相互建构:儿童史研究突破的一种可能[J].学术月刊,2016(6):132-138.

[60]PETER H,RACHEL P.Geographies of age:thinking relationally[J].Area,2007(3):287-294.

[62]RILEY M W.RILEY J W.Age integration and the lives of older people[J].The Gerontologist,1994(34):110-115.

[65]PENN H.Understanding early childhoods:issues and controversies[M].Maidenheand:Open University Press,2005:7.

[66]SAMANTHA P.Cross-world and cross-disciplianry dialogue:a more integrated,global approach to childhood studies[J]Global Studies of Childhood,2016,6(3):352-364.

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号