内容提要:本文的研究说明,早期侗台语与商周时代汉语的语音和形态相近,有较多的对应词,早期侗台语和汉语原本应是相近的语言或方言。战国、两汉时期它们已分布在不同区域,关系不是很密切,侗台语的古汉语借词并不是很多。

关 键 词:侗台语/汉语/语音/形态

20世纪侗台语归于汉藏语系的论证多建立在共时的证据上,受到较多的批评。欧美的一些语言学家更愿意相信侗台语和南岛语有发生学关系,或认为构成语言联盟,而不视南岛语为其底层。笔者认为,早期的侗台语有类似古汉语的语音结构和形态形式,它们应是新石器早期随着农业的推广汉藏语系中强势语言传播的结果。

一、早期的汉语和早期的侗台语

中原仰韶文化的源头可追溯至距今八九千年的贾湖文化,当时该文化主要分布在黄淮平原上,农业与狩猎、捕捞、畜养并存,是长江以北最早的水稻栽培区。此后仰韶文化向东发展成为大汶口文化,向西发展成为马家窑文化。新石器晚期黄河流域对周围影响最大的是山东龙山文化。龙山文化时期最为重要的事情是城邑的出现。河南淮阳龙山文化时期的平粮台古城的建城年代距今约4千5百年,此后进入夏商周时代。

(一)华夏人和古汉语

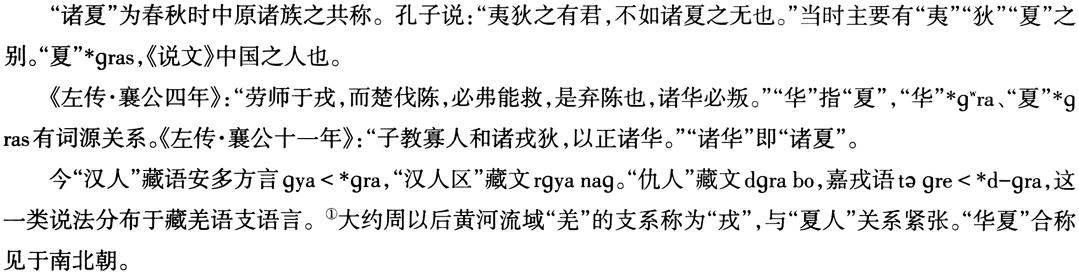

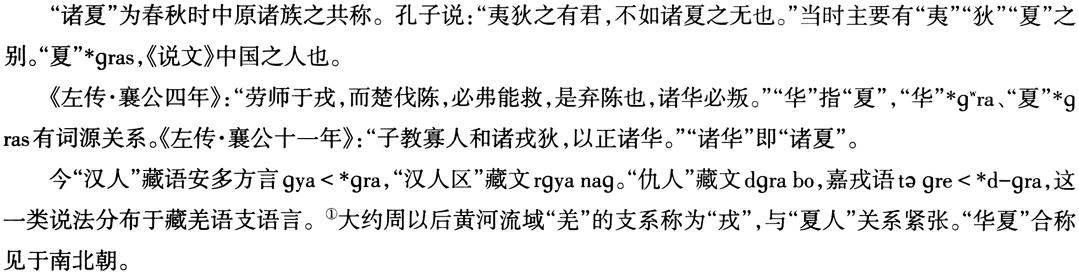

1.夏和诸夏

夏商周三代占统治地位的氏族或部落如《史记·五帝本纪》:“帝禹为夏后而别氏,姓姒氏。契为商,姓子氏。弃为周,姓姬氏。”

《诗经·周颂·时迈》:“我求懿德,肆于时夏,允王保之。”《周颂·思文》:“无此疆尔界,陈常于时夏。”周人称自己的国家为“有周”,“夏”为本族自称或域内人群之名,以“夷”“夏”区分不同的人群。

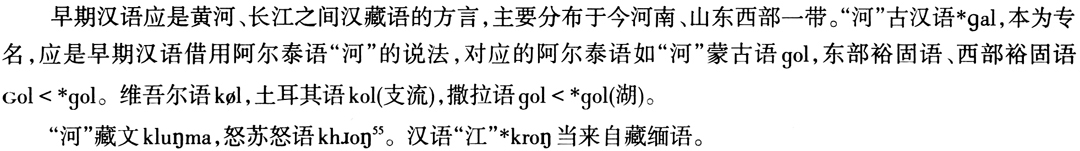

2.早期的汉语和古汉语

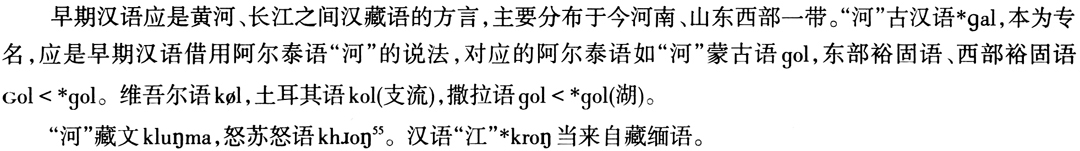

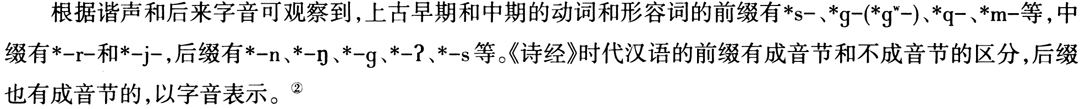

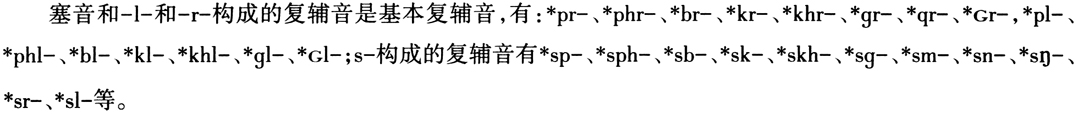

先商时代的汉语经历了较大变化之后,西传至陕西一带成为商代的西部方言。西周时期黄河流域有东部、中部和西部三种方言,春秋时从中部方言中分化出南部方言。商和西周时通常是一字一义,也有以字表示的成音节前缀和后缀。辅音前缀和词根声母构成较为复杂的复辅音声母,大约战国至两汉期间陆续简化。最先简化的是带前缀*s-的三合辅音声母,然后是*Cl-类,东汉时主要的方言中大约只有*Cr-类声母。

夏商之后汉语传播到其他地区,使用其他语言的人群转用汉语,往往形成新的方言。原本属于其他语言的词就有可能成为该汉语方言的底层词,可扩散至其他汉语方言。古汉语和后来汉语有不同时代的底层词和借词。

(二)早期侗台语的分布

长江下游地区河姆渡早期文化距今约7千年,种植水稻,干栏式木构房屋,炊具中的鼎类似于贾湖文化中的类型。江苏中部相当于夏代的高邮周邶墩遗址文化具有岳石文化的特征。另外,在兴化南荡、高邮周邶墩等地发现了类似于河南龙山文化王油坊型的文化遗存。夏代之时早期侗台语大约分布于江苏一带,商代侗台语从江苏一带传播至江浙和福建。

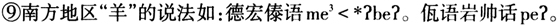

侗台语可简单区分为南北朝以前的早期侗台语、南北朝至唐宋的古侗台语和宋代以后的近现代侗台语。他们也称“汉人”为“夏”,如“汉人”侗语北部方言。

秦汉时早期侗台语中的一支移至海南,分化为黎语支的语言。另一支至贵州,成为仡央语支,这两支侗台语后来都使用南岛语数词。

二、侗台语的语音

(一)辅音

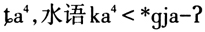

早期侗台语有类似古汉语和古藏缅语的音系结构,塞音为清、清送气和浊三分,这样的结构来自古汉藏语。根据侗台语不同支系语音的对应关系,我们推测早期侗台语舌根清送气音比较常见,舌尖、唇塞音送气和不送气的对立可能稍晚才较为普遍。

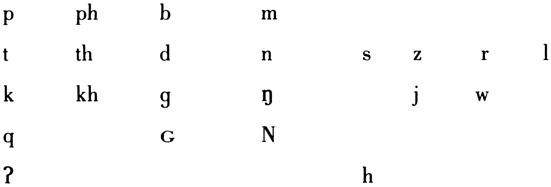

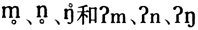

我们把早期侗台语的辅音系统拟为:

后来复辅音简化,塞音从清、清送气和浊三分演变为清、清送气、浊和带先喉塞浊音四分。复辅音简化的过程中产生塞擦音。

早期侗台语有圆唇辅音声母,如圆唇的塞音和鼻音。

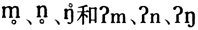

侗台语有两类清的鼻音:

古侗台语可能有*-j韵尾和流音韵尾*-l、*-r。

(二)元音

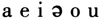

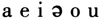

古侗台语的元音音系为

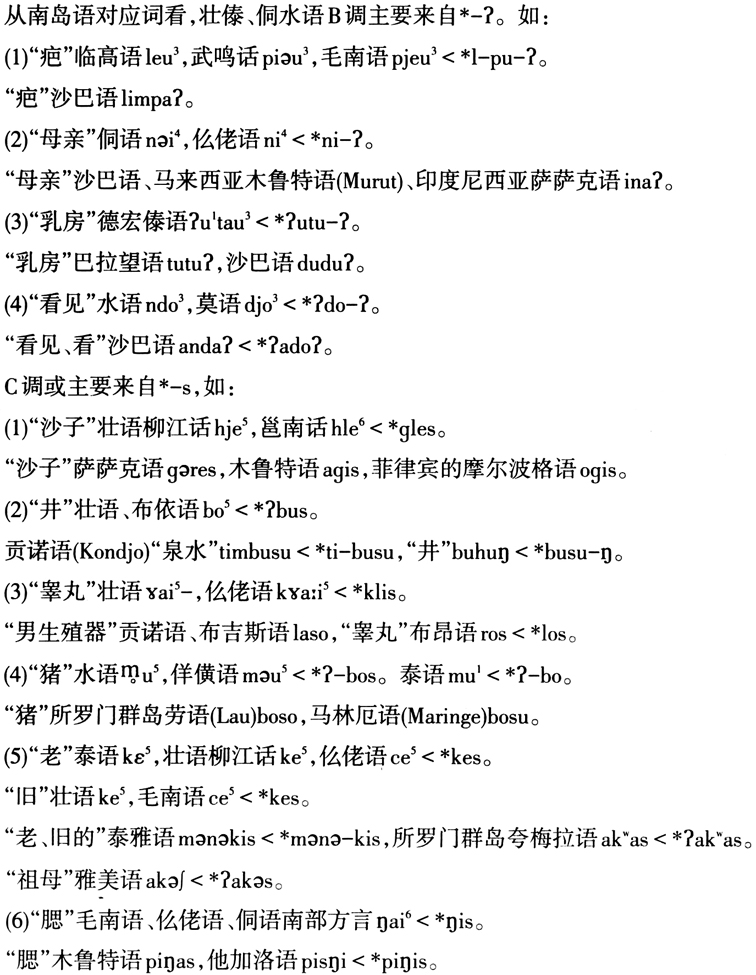

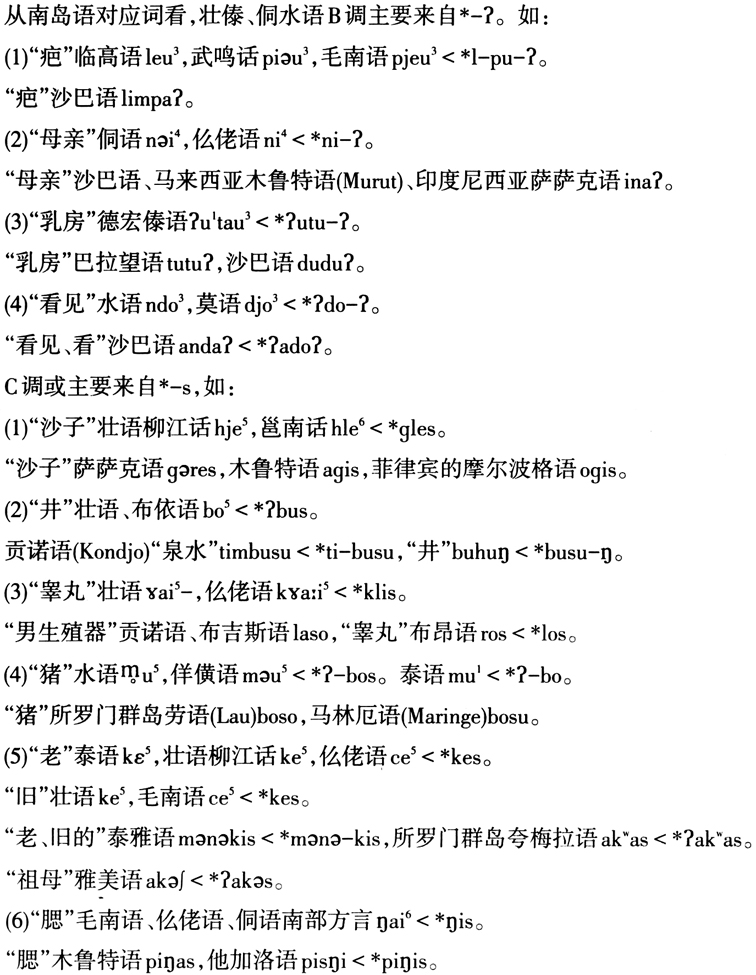

(三)声调的来历

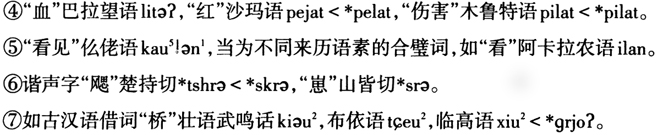

壮傣(台语)、侗水语支语言的四个声调有对应关系,当有共同的起源。诸语中因声母的清浊发生分化,于是有八个调,通常分别用阿拉伯数字从1到8来表示。清声母音节的声调为单数调,浊声母音节的声调为双数调。③中古汉语借词的声调和汉语的四声有较为严谨的对应关系,表明当时汉语的四个声调和壮傣、侗水语的四个声调分别有相近的调值。

(四)语音的历史演变

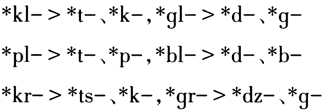

1.声母的演变

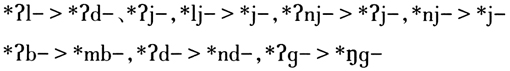

壮傣语支、侗水语支和黎语支语言的复辅音声母简化主要有如下情况:

先喉塞音(内爆音)声母的演变主要有如下情况:

在复辅音声母简化的同时,又有复音词的紧缩产生新的复辅音声母,并在接触中传播,现代的语言中仍保留塞音和流音构成的复辅音声母。古侗台语先喉塞音(内爆音)声母在不同语言中的演变有所不同。

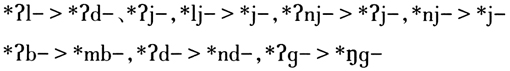

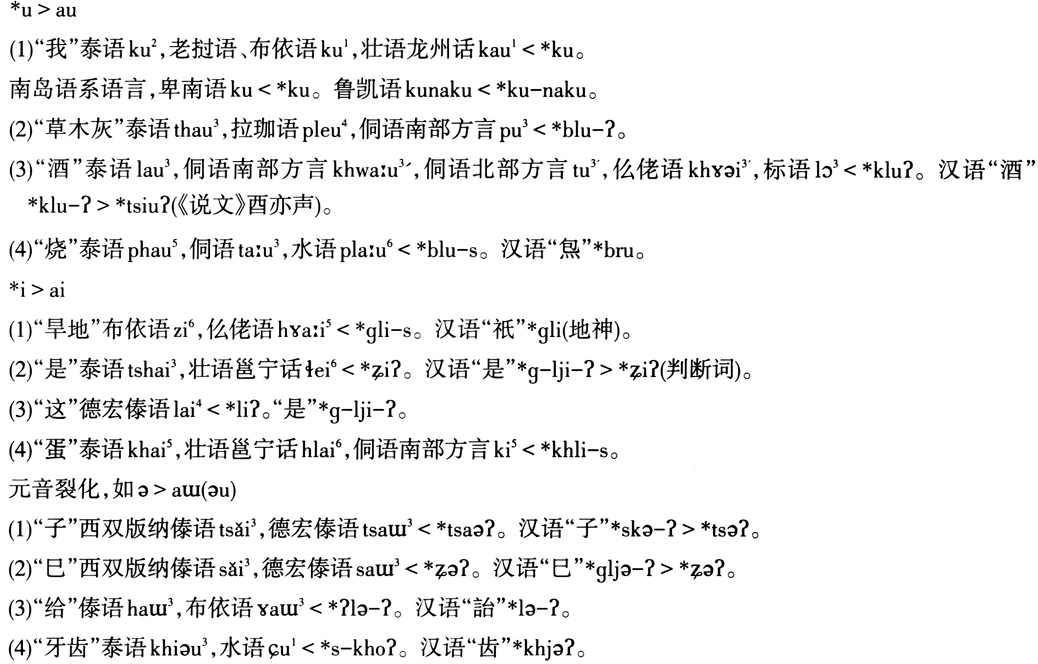

2.元音的演变

后来的借词中元音的这一类变化不能得到完整的表现。

长元音和复元音应是复辅音声母简化时期发展起来的,不同语言有相同的产生长元音和复元音的机制,包括单元音在开音节和闭音节中的裂化,以及补偿流音韵尾消失产生的元音韵尾。

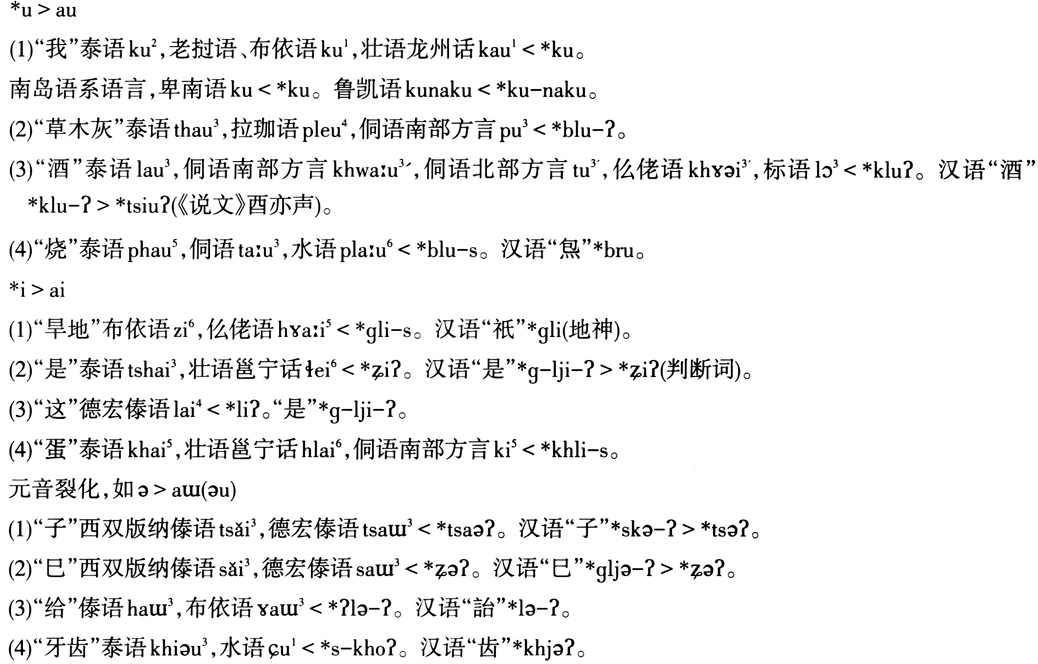

三、侗台语的形态

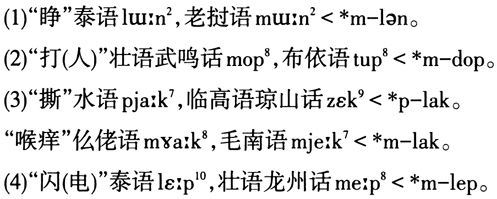

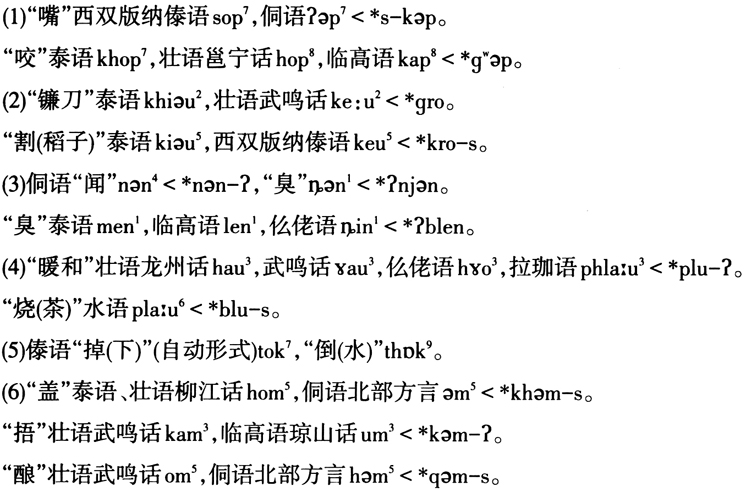

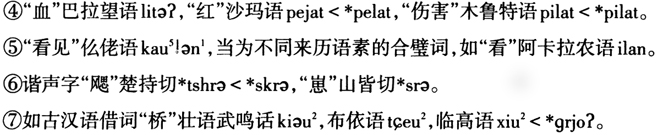

早期侗台语有一批词根和汉语的有共同的来源,有前缀*s-、*m-、*p-、*k-和*q-,后来这些前缀不再活跃,便形成新的复辅音声母,不同支系中简化的情况不同。早期侗台语有类似古汉语的

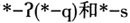

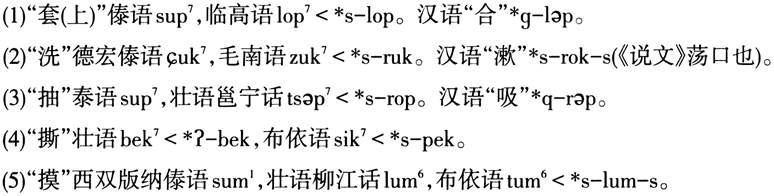

(一)使动前缀*s-

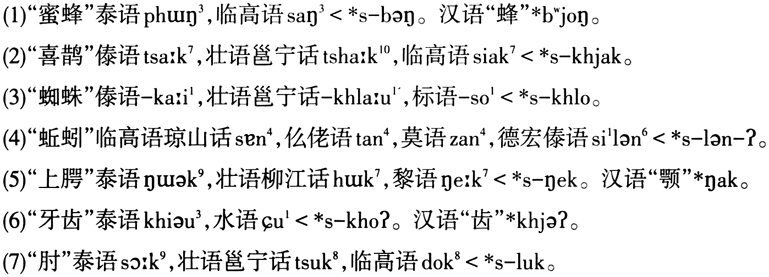

动词前缀*s-表示使动,可把名词变成动词。如:

(二)名词前缀*s-

名词前缀*s-表示有生命。如:

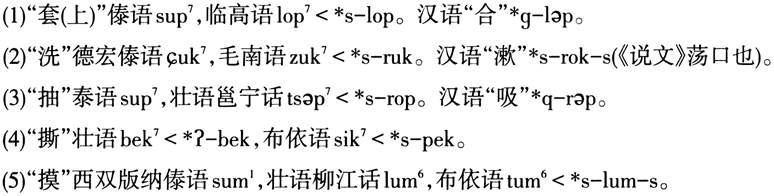

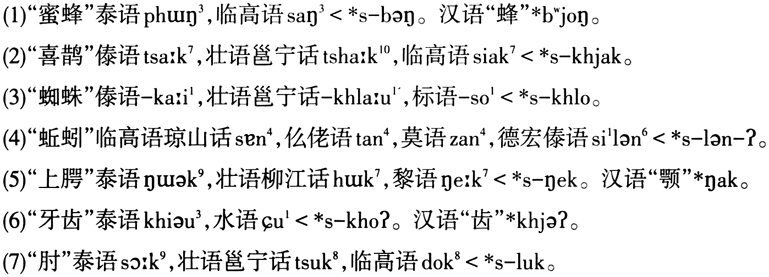

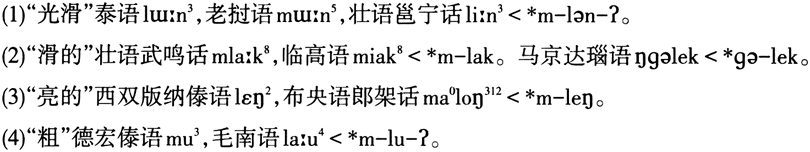

(三)自动词前缀*m-

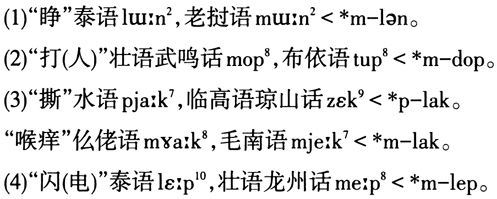

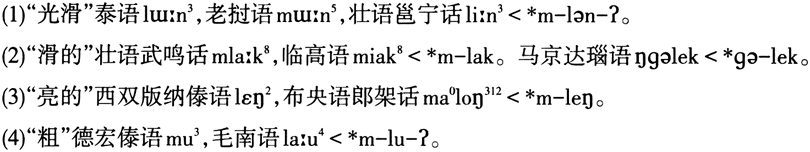

(四)形容词前缀*m-

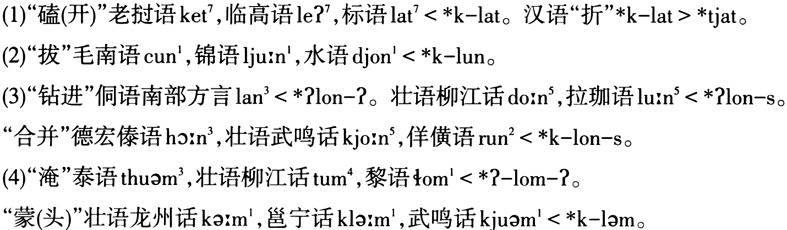

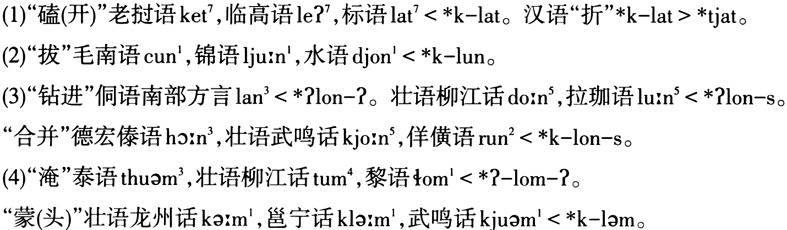

(五)使动前缀*k-

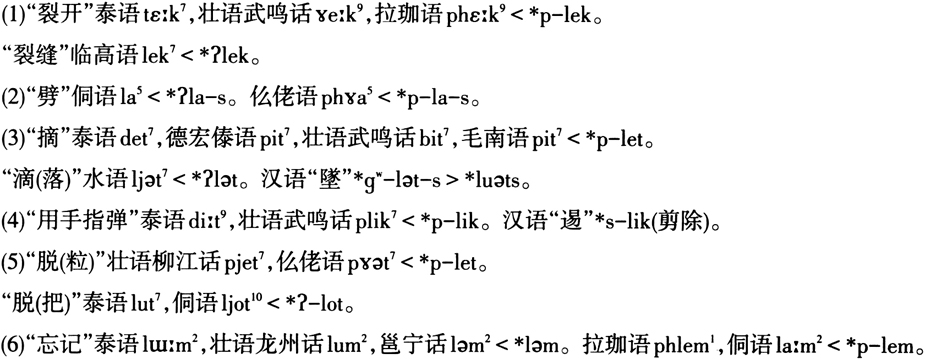

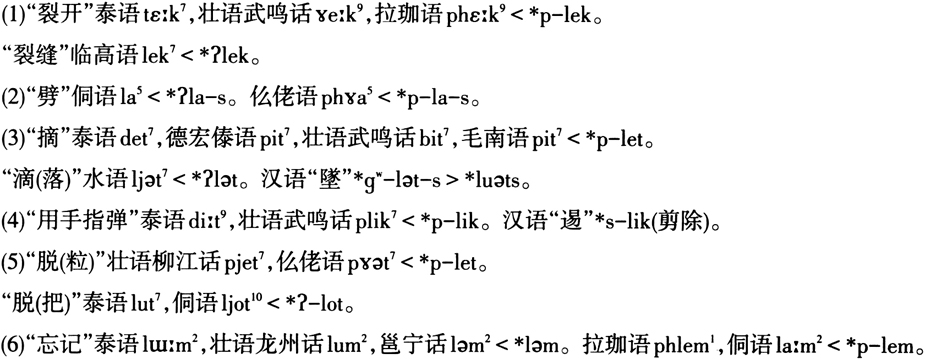

(六)使动前缀*p-

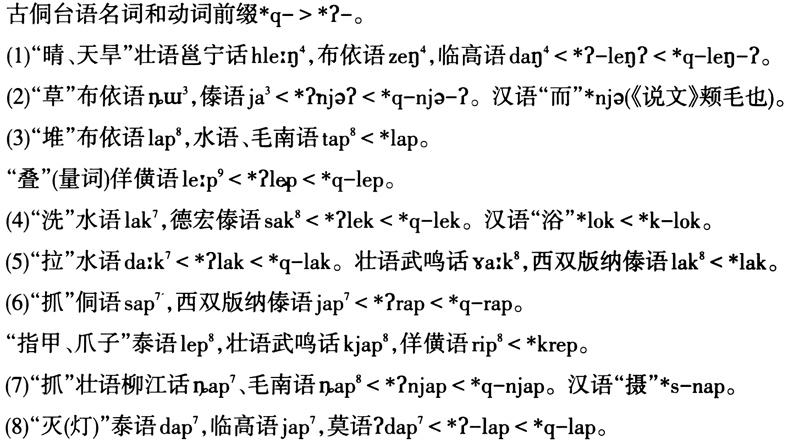

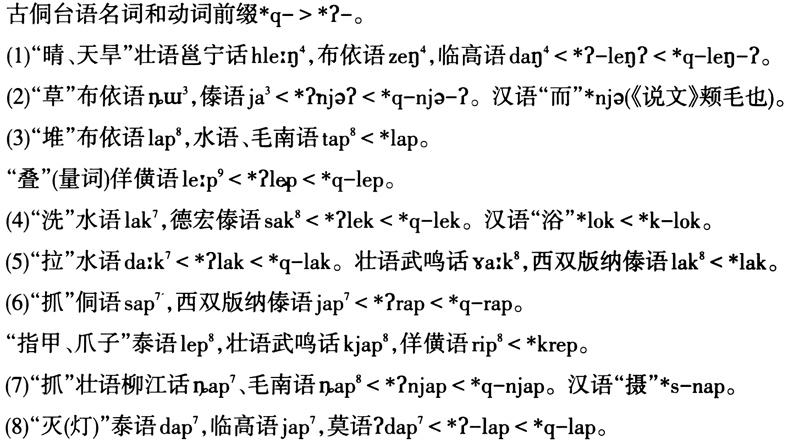

(七)名词和动词前缀*q-

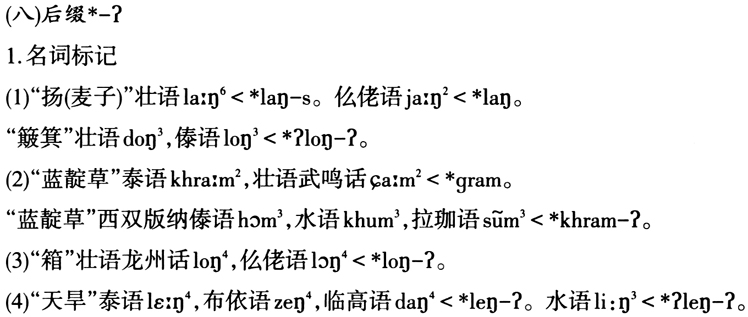

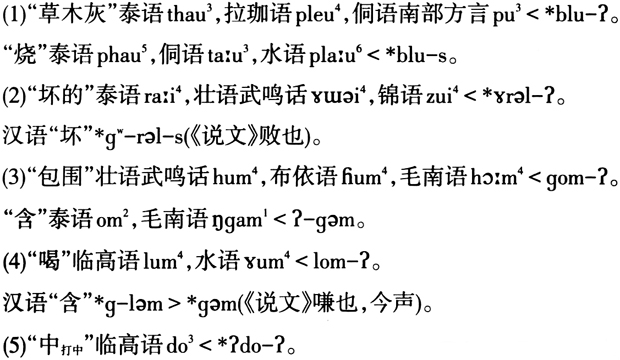

2.标记动词的结果

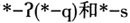

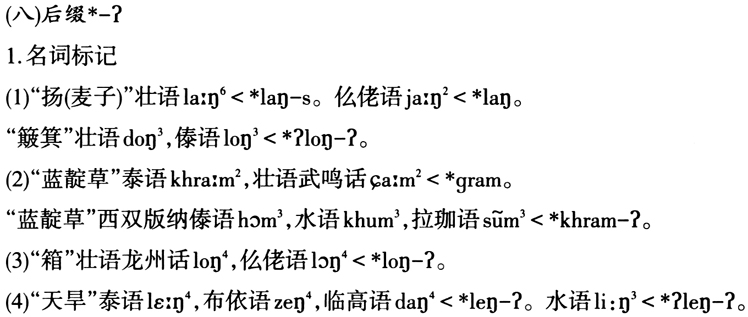

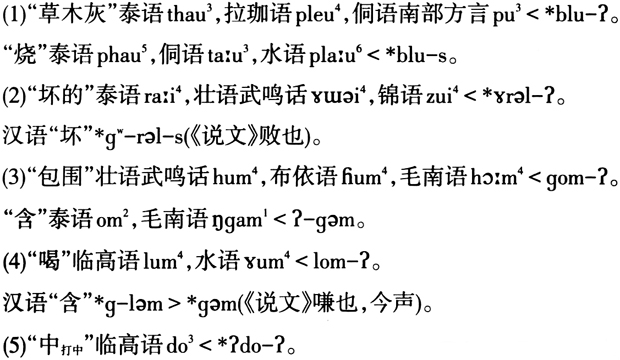

(九)后缀*-s

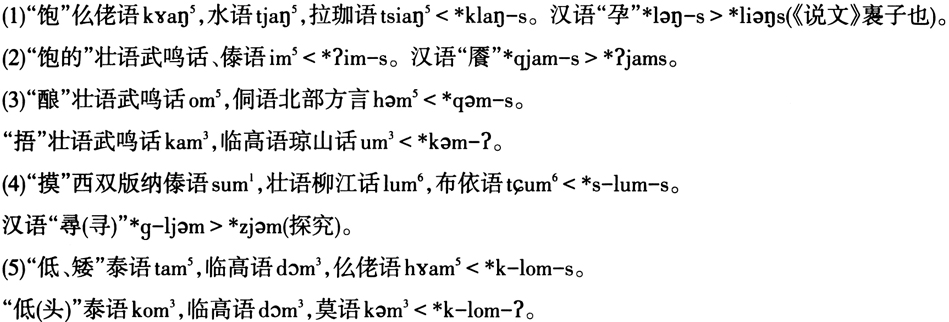

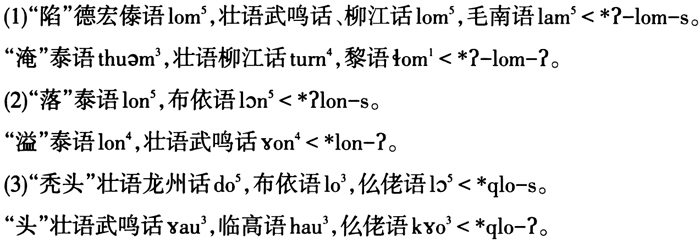

1.标记形容词和动词

2.表示不自主

(十)屈折变化

1.辅音清、浊对立等的屈折变化:

2.元音的屈折变化:

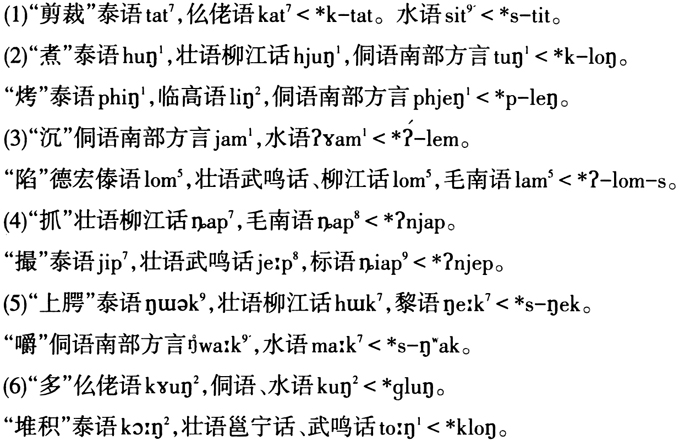

四、汉语与侗台语的对应词

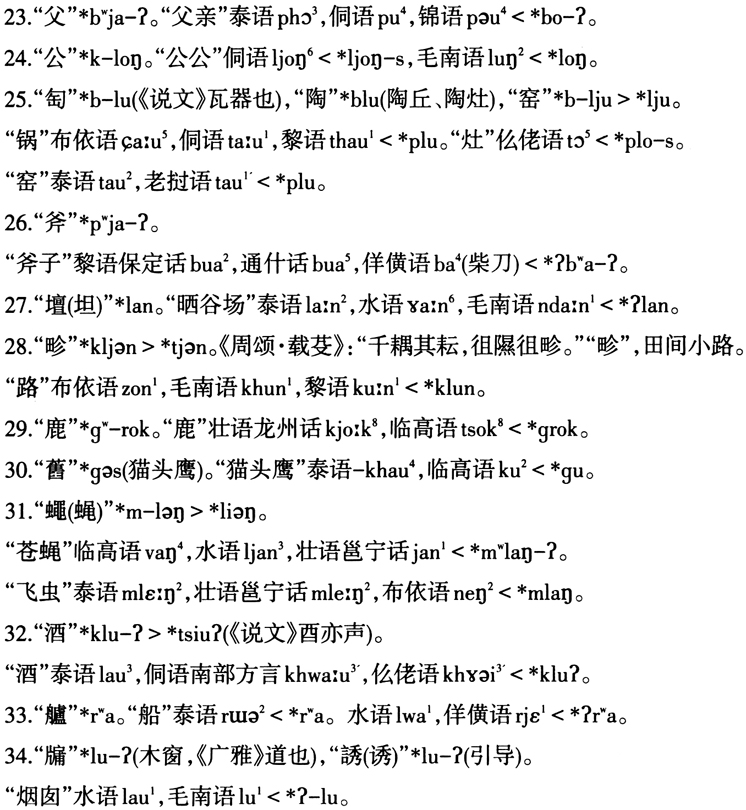

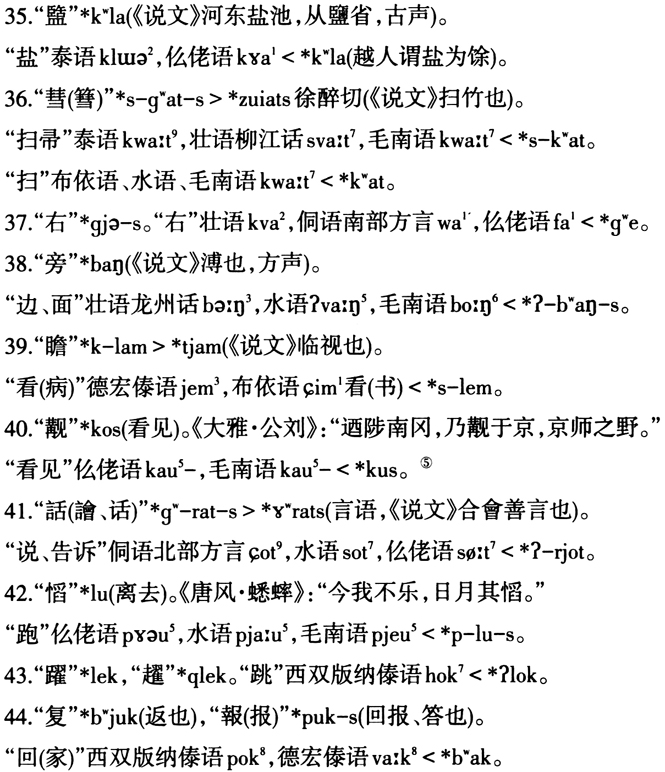

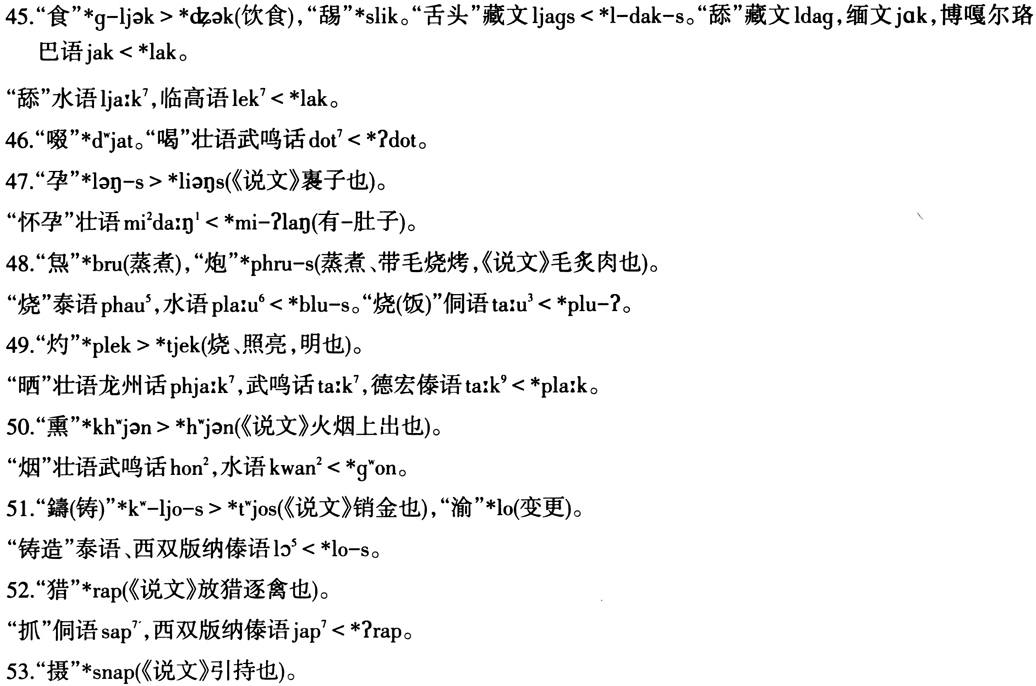

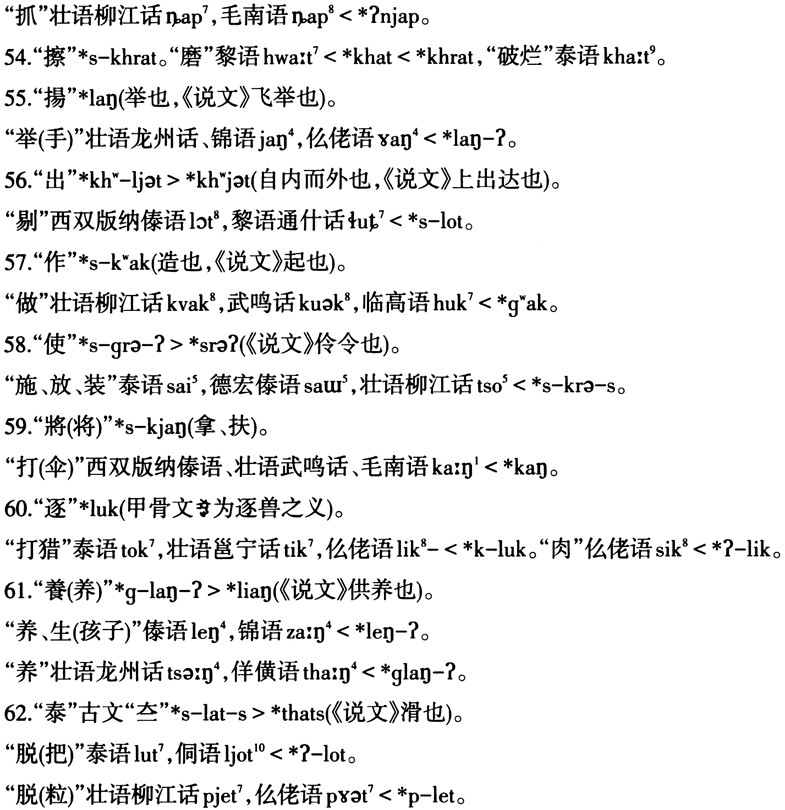

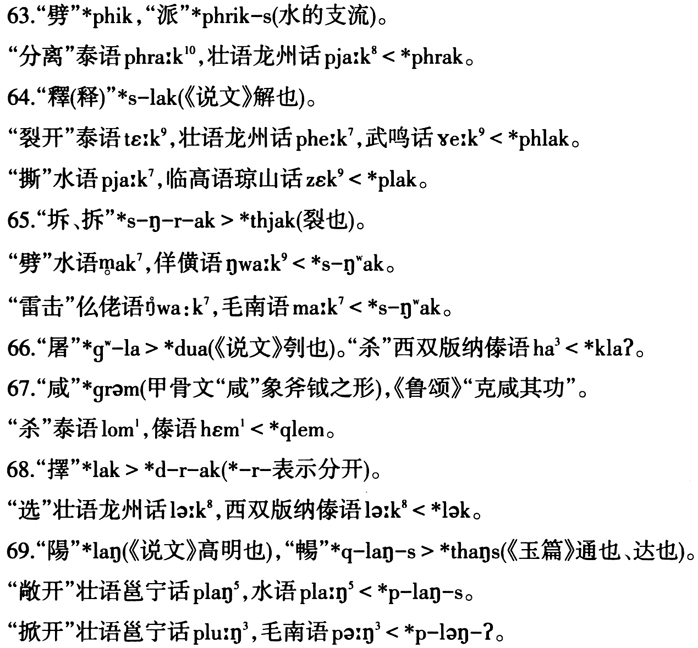

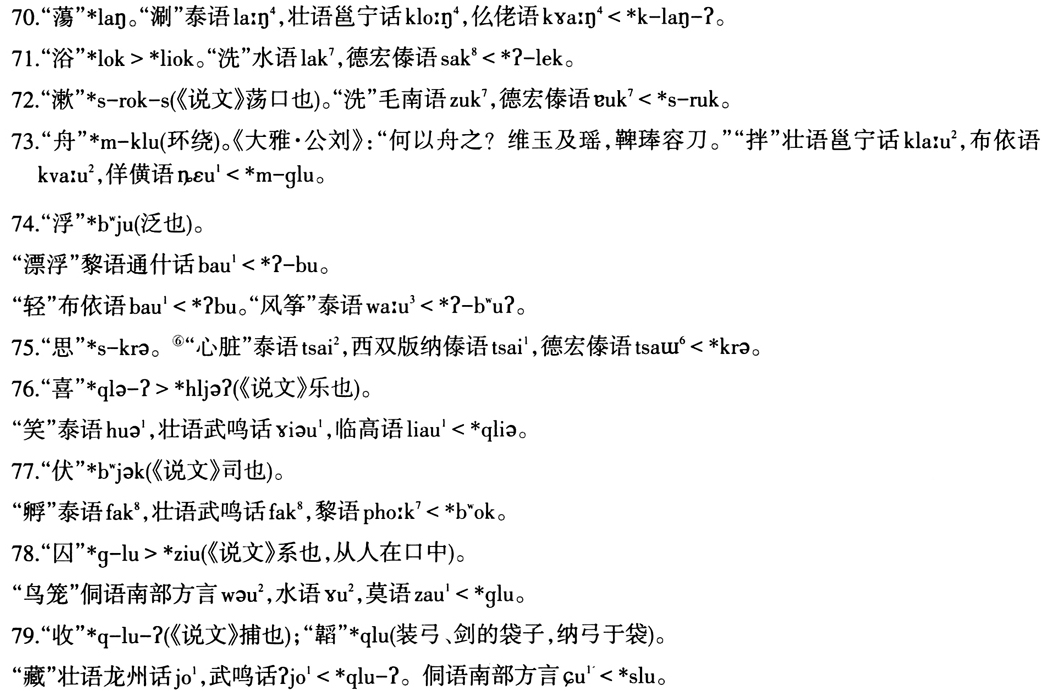

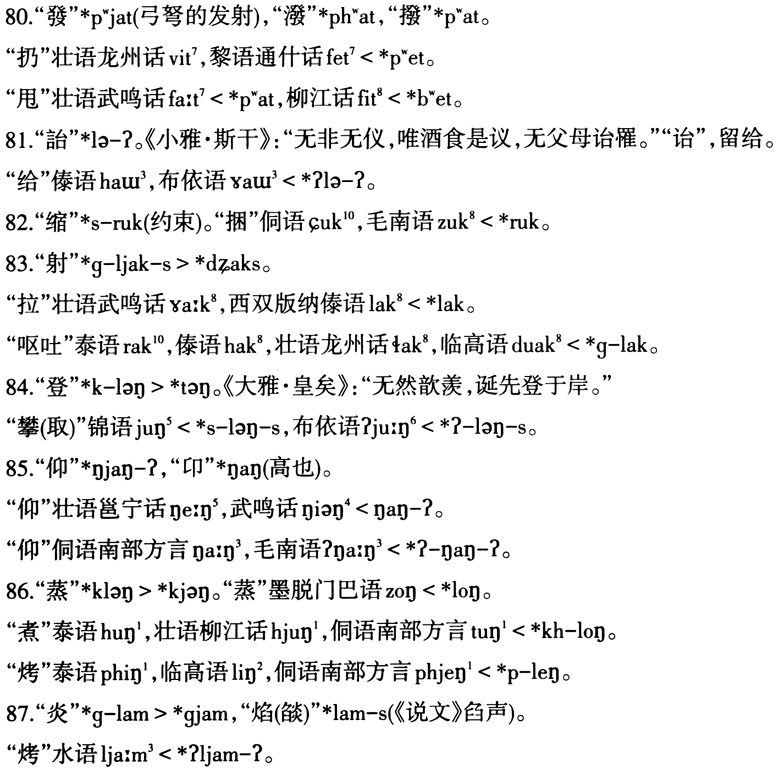

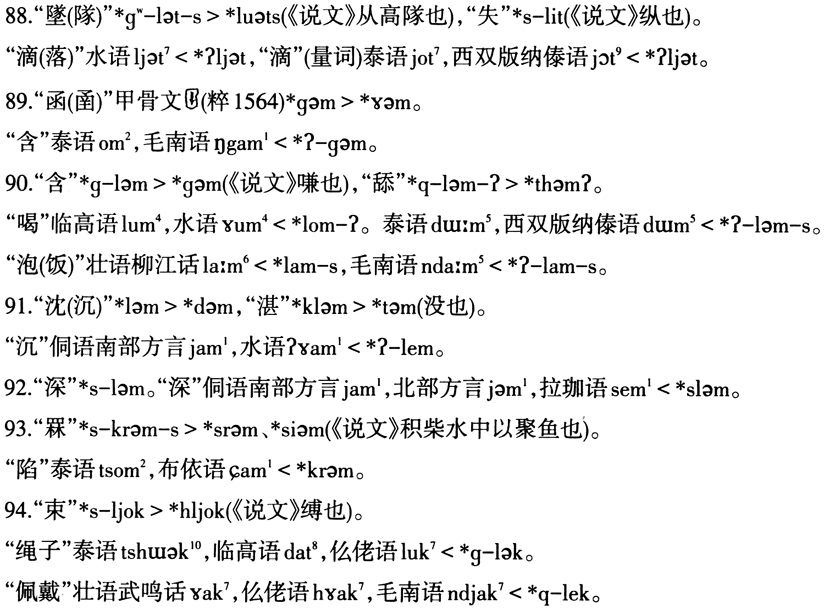

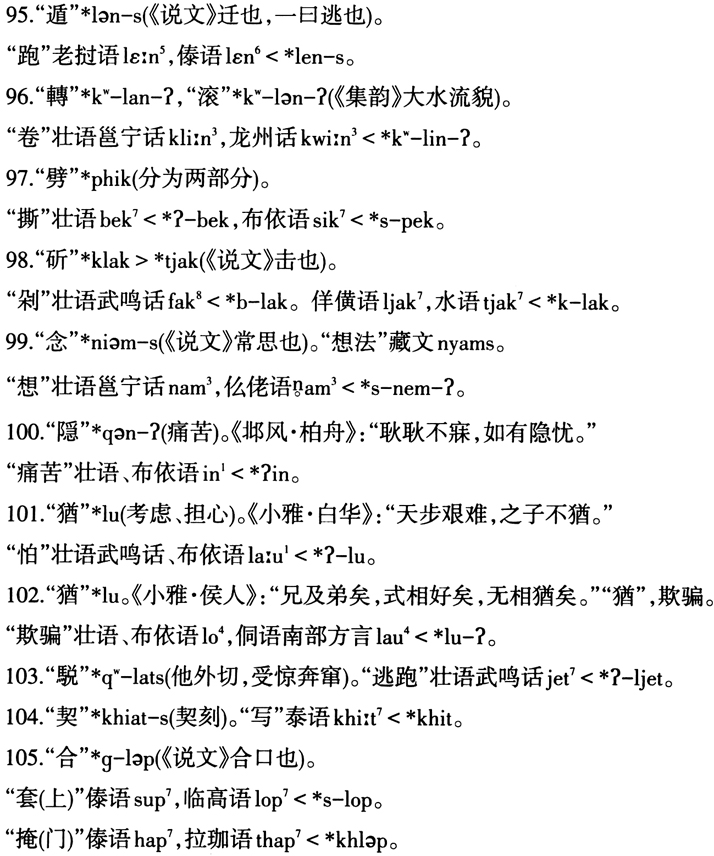

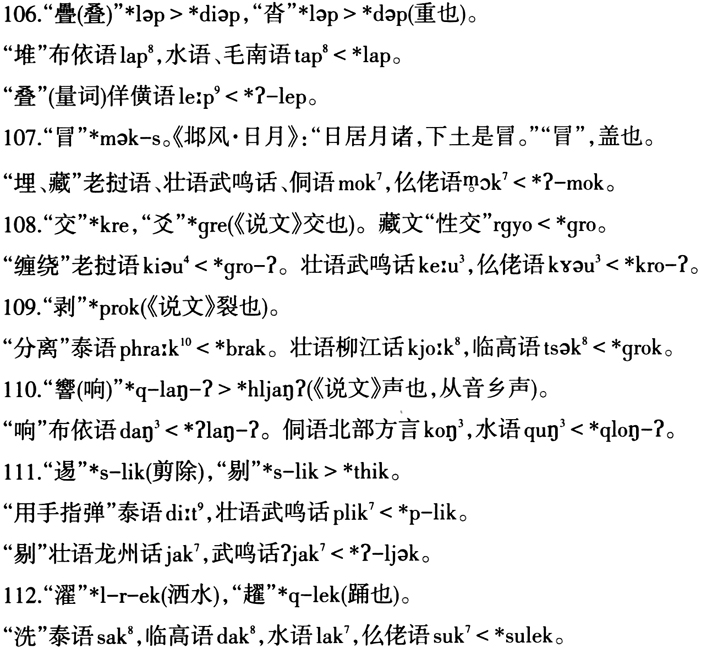

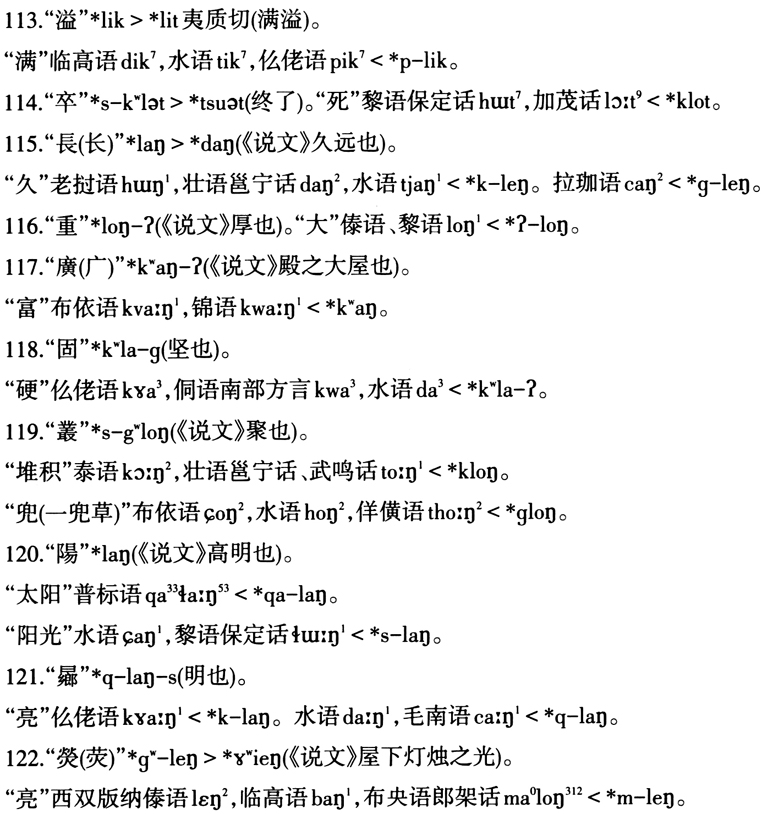

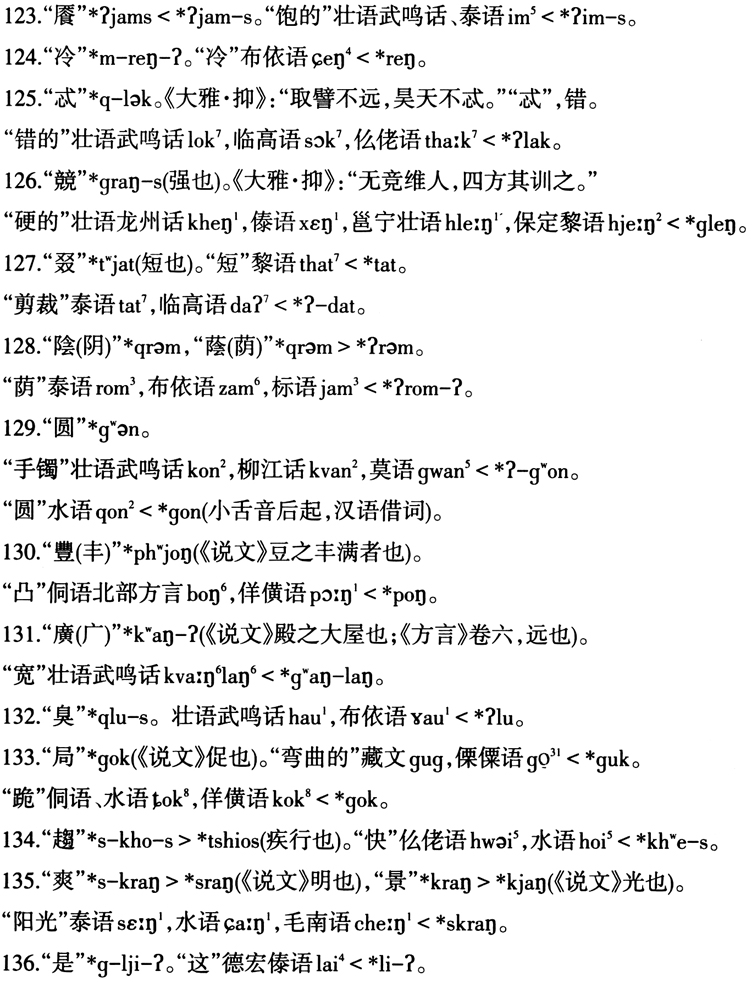

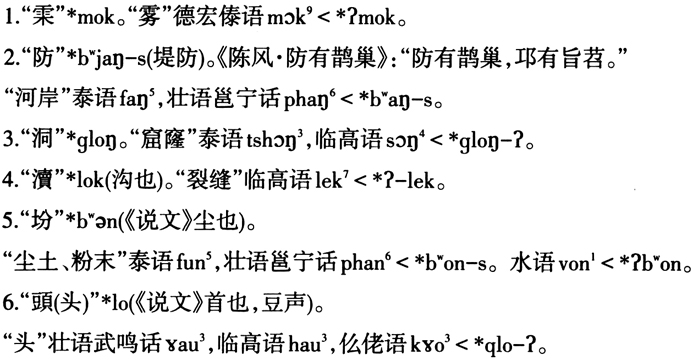

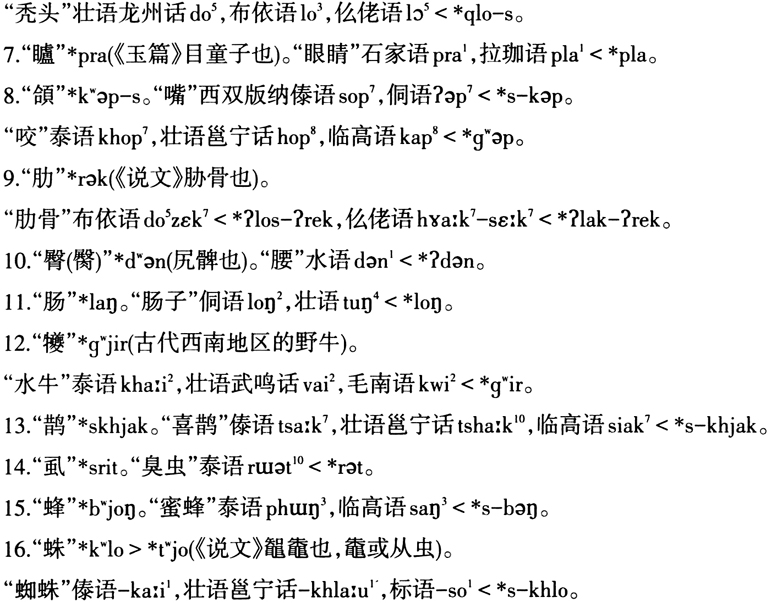

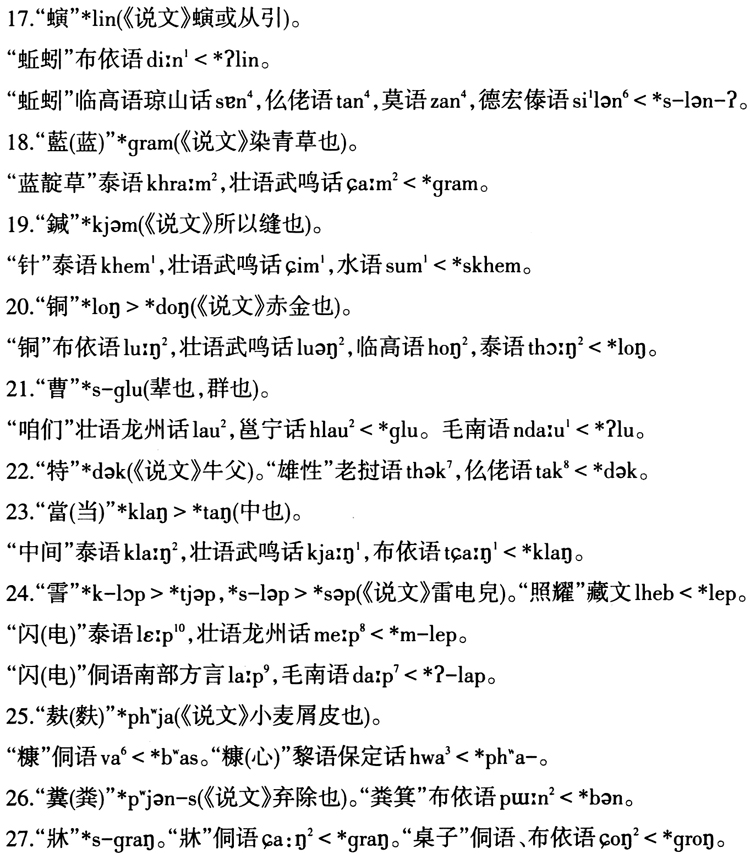

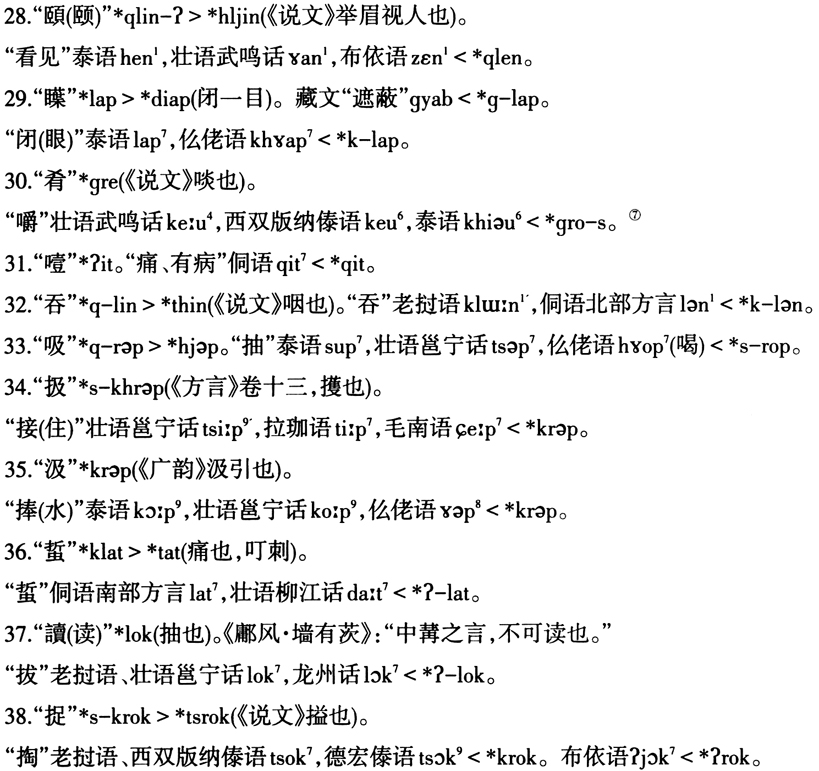

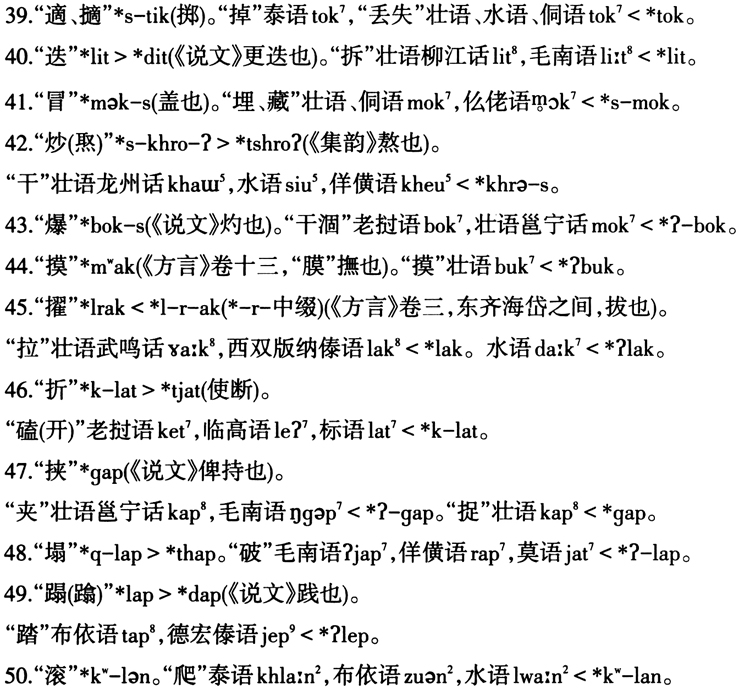

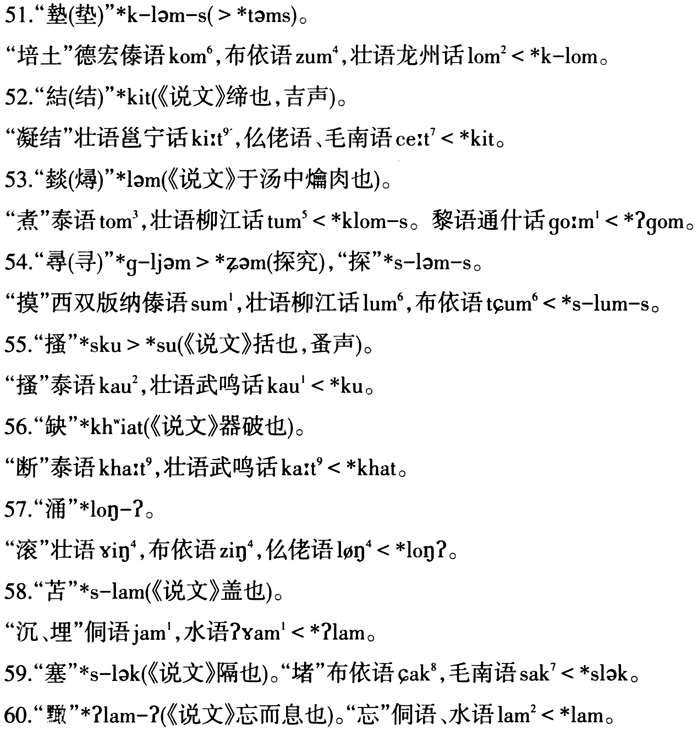

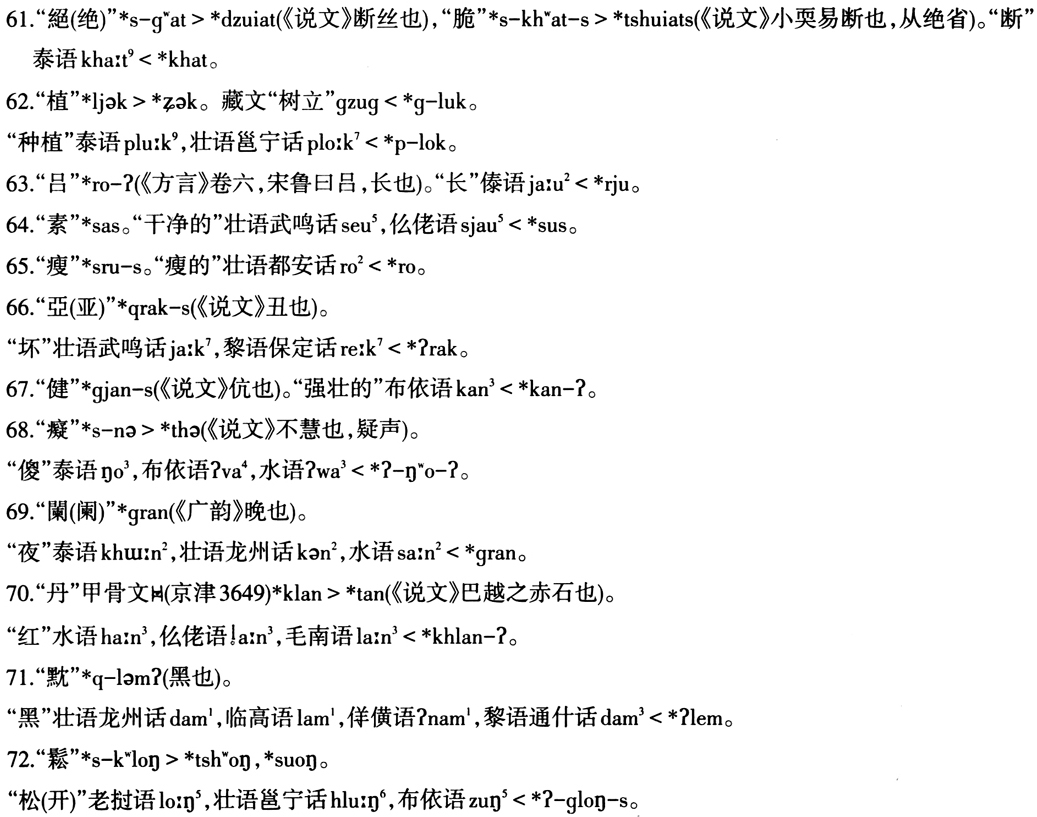

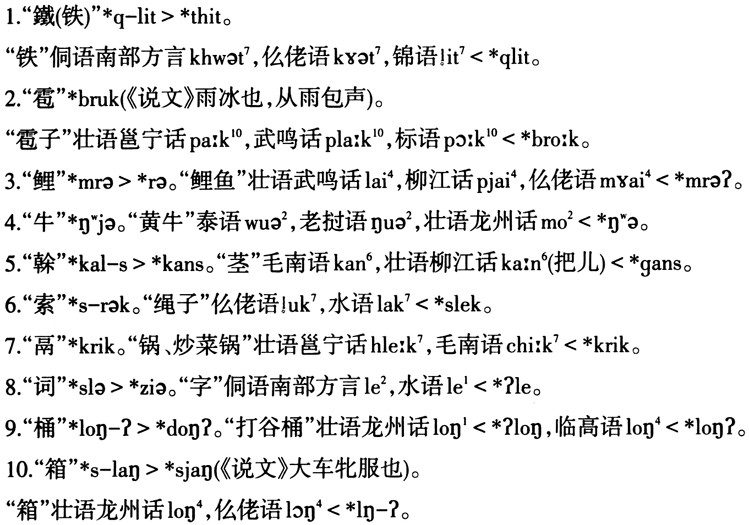

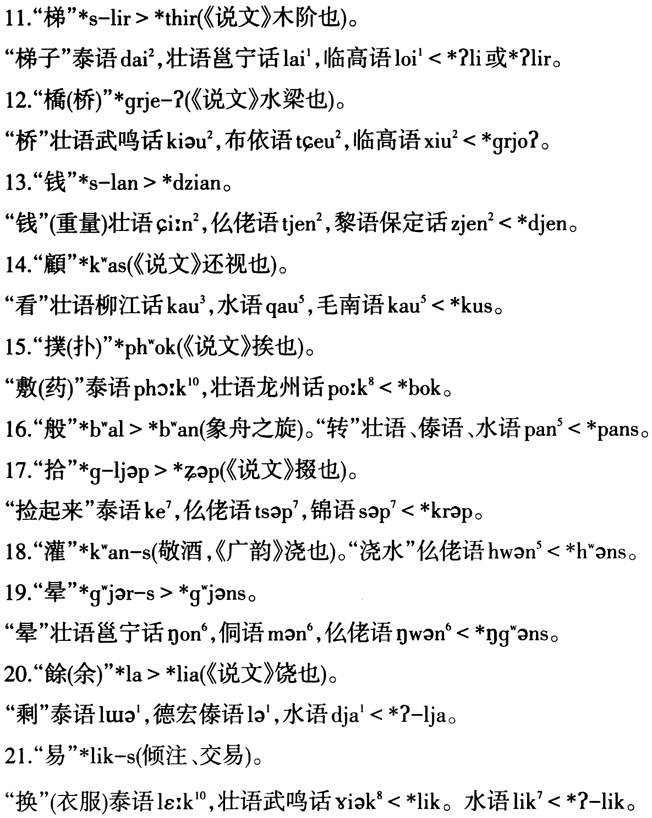

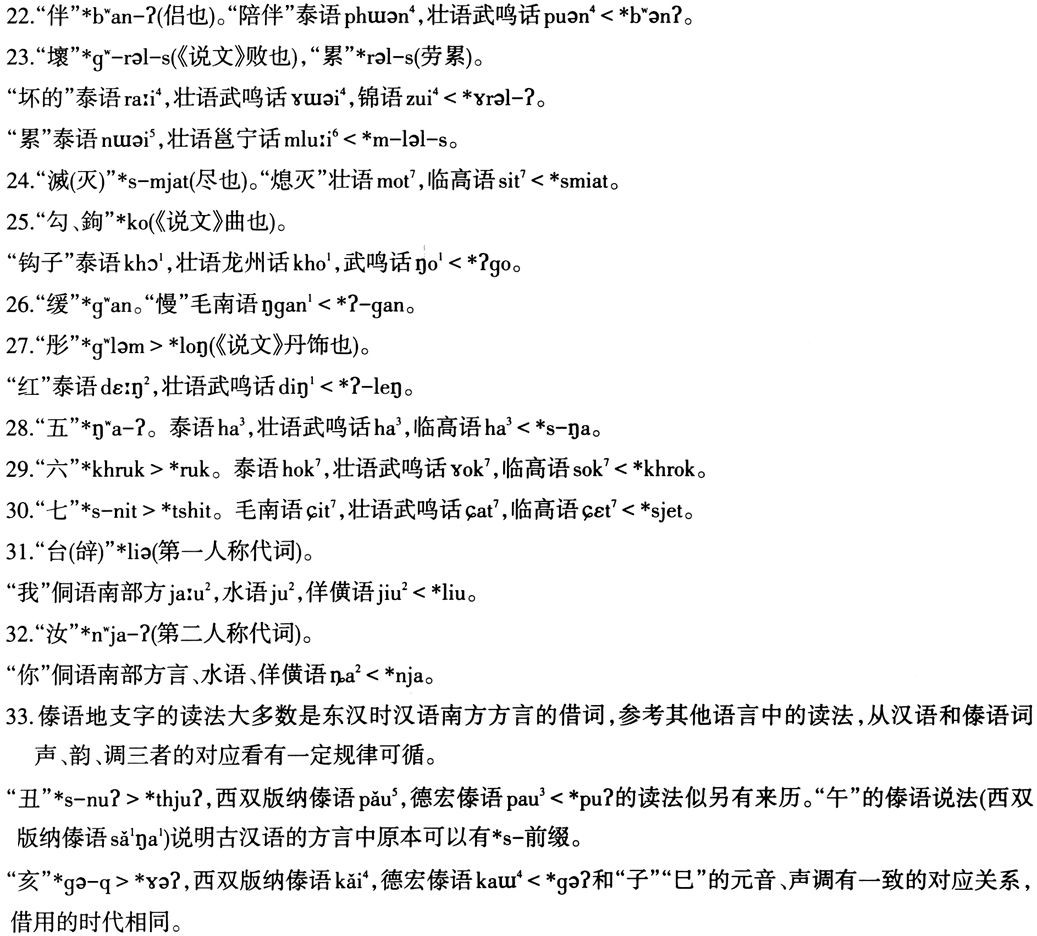

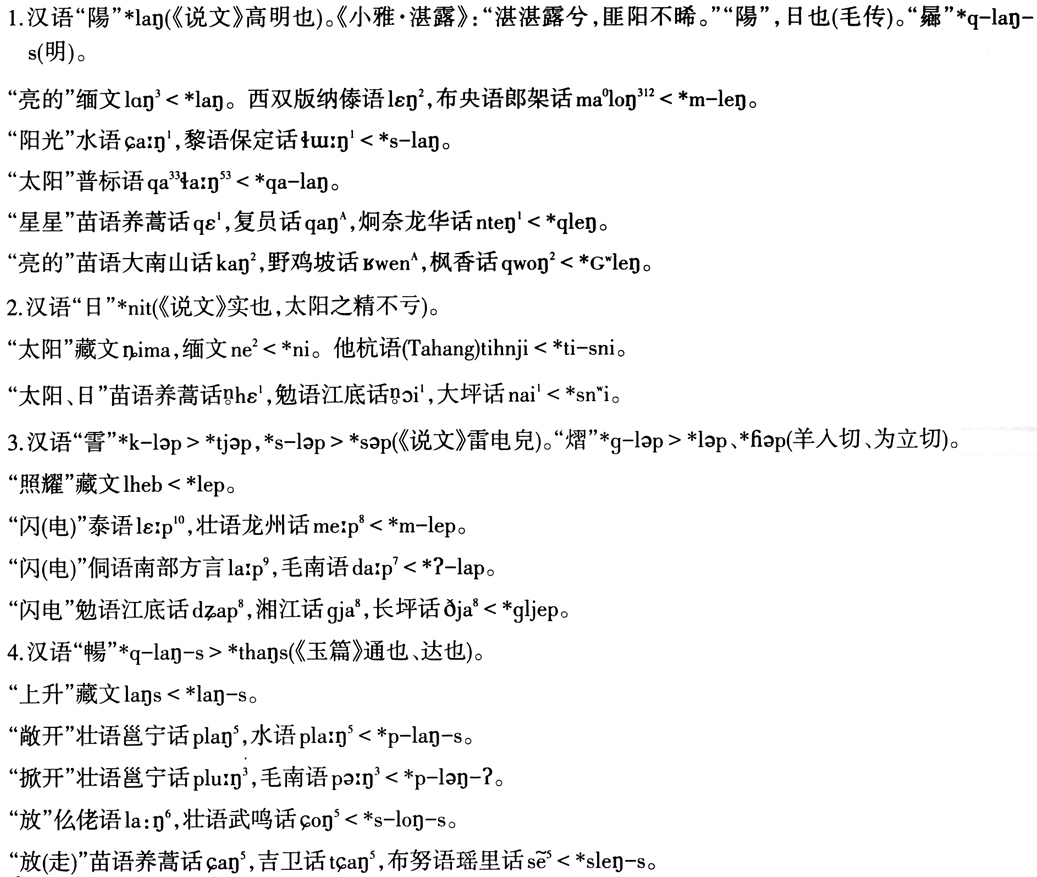

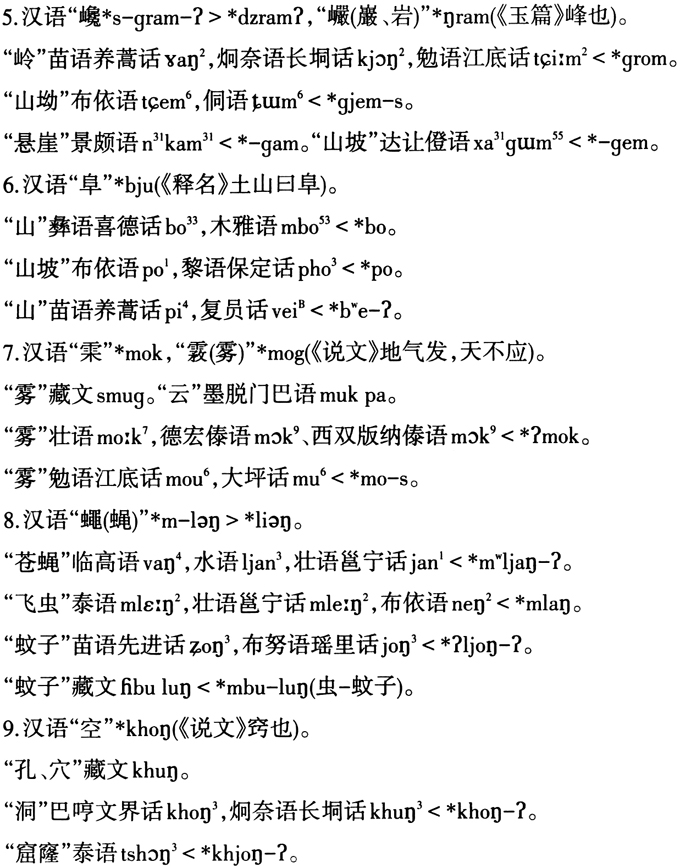

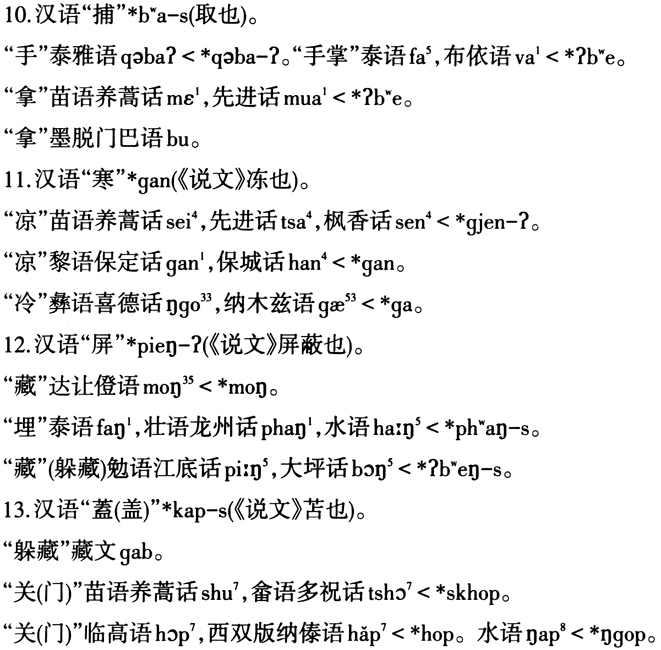

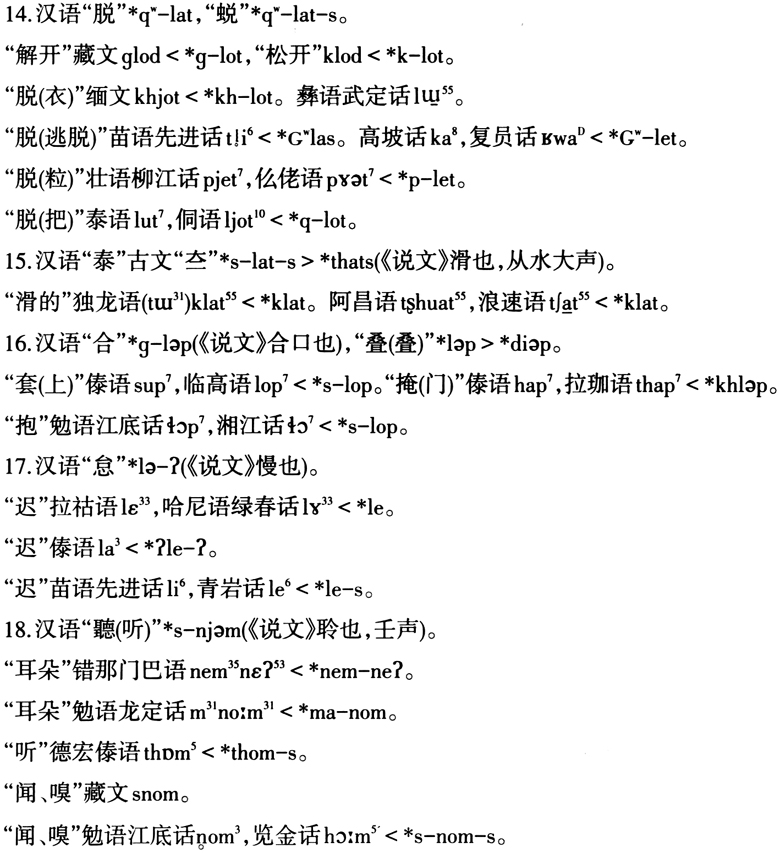

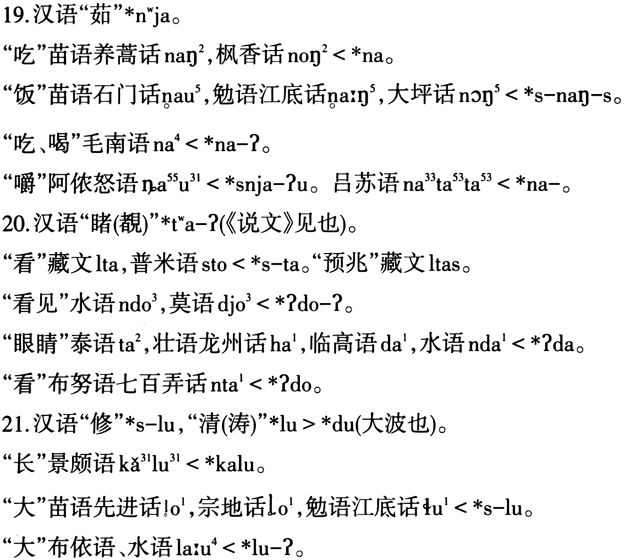

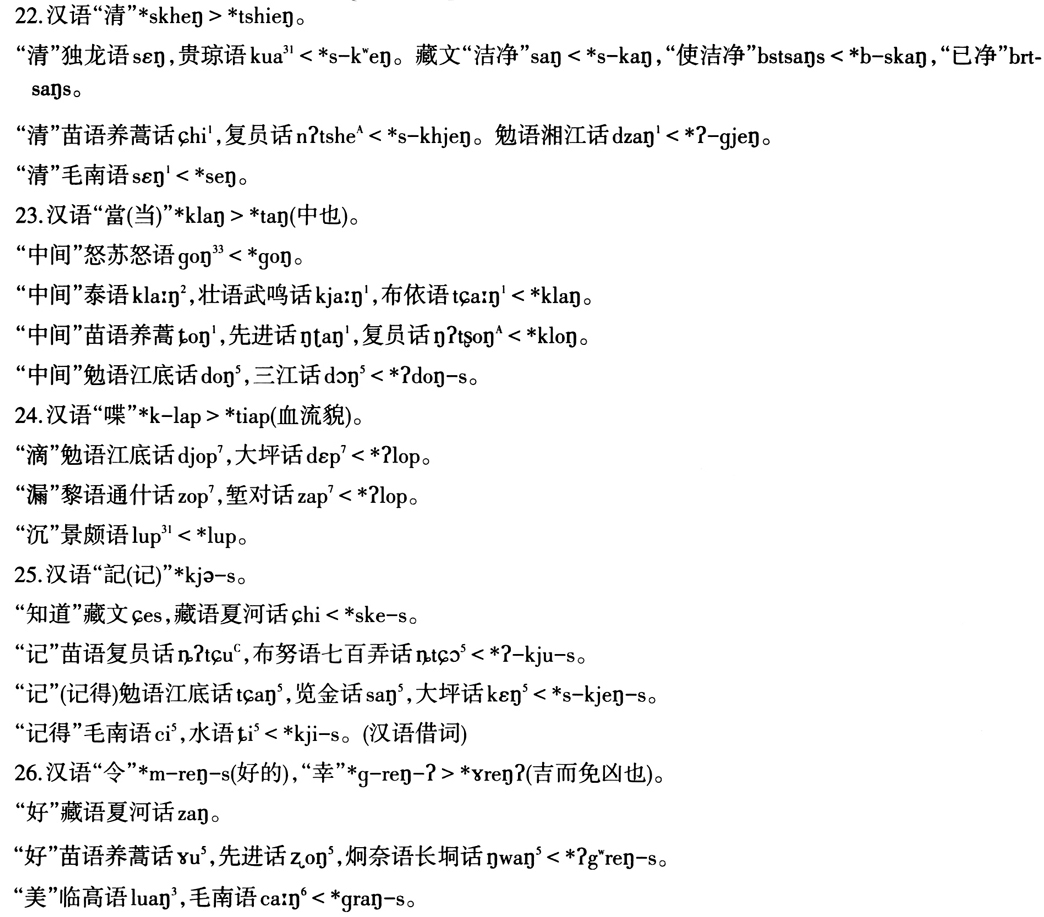

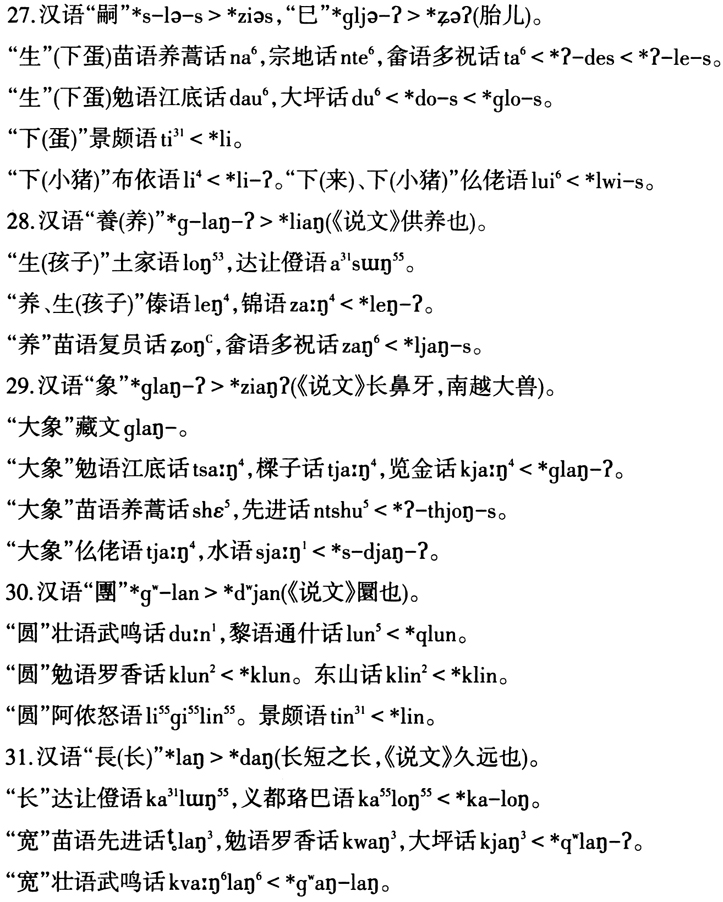

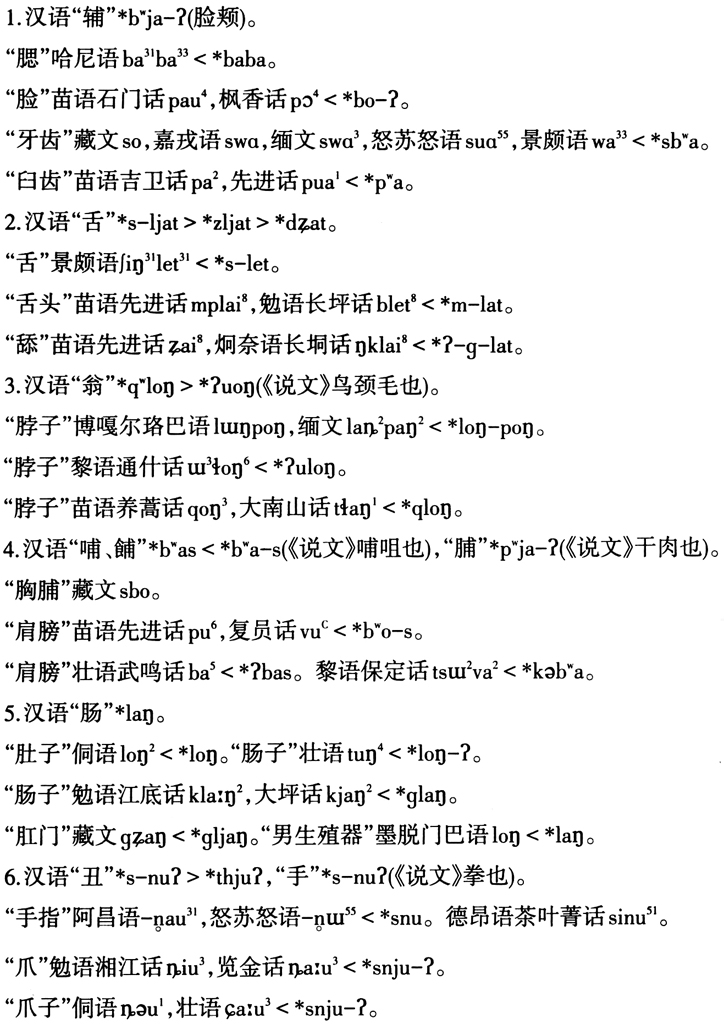

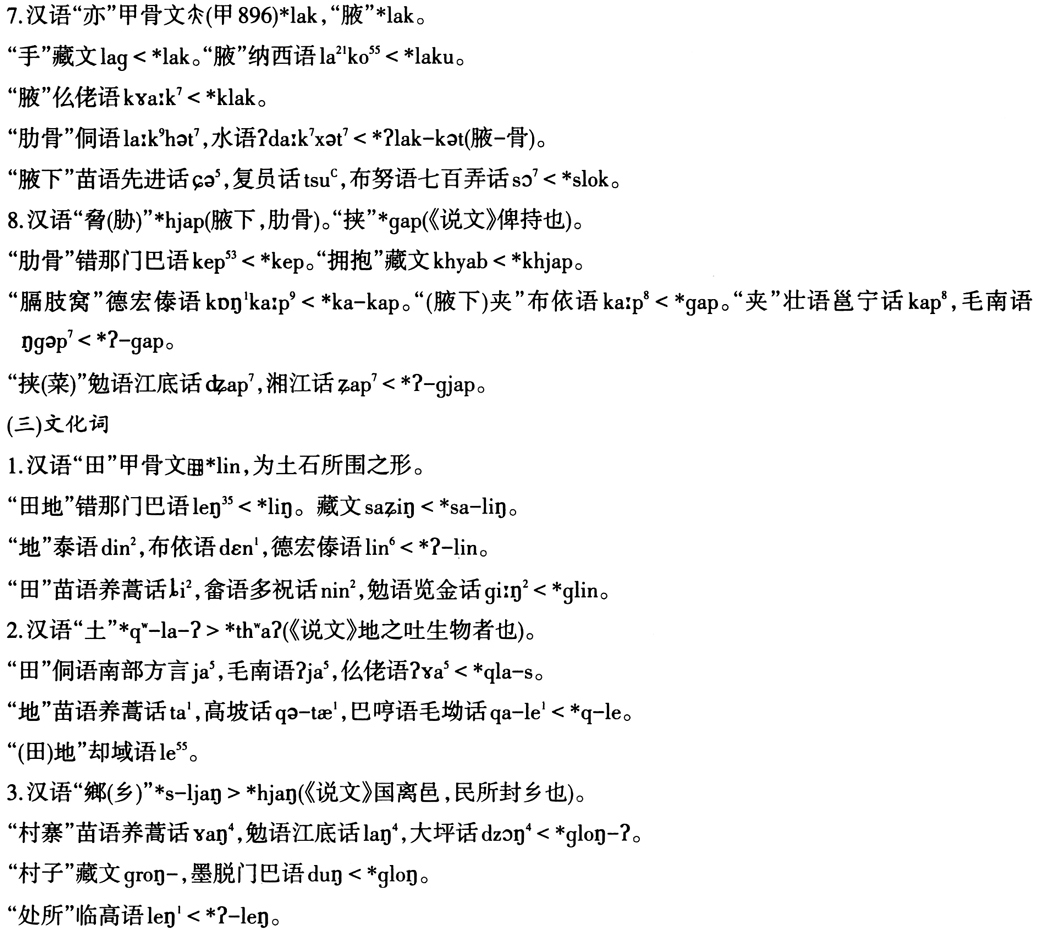

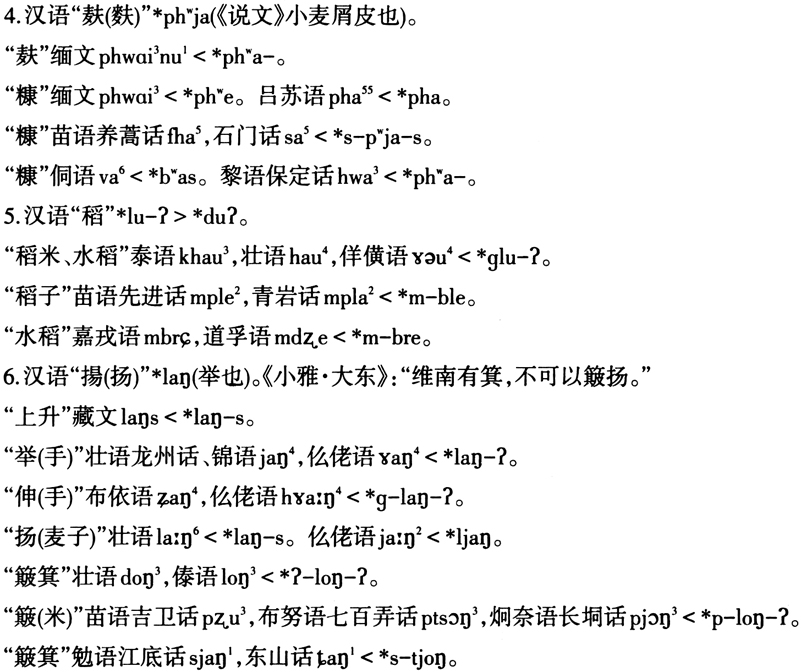

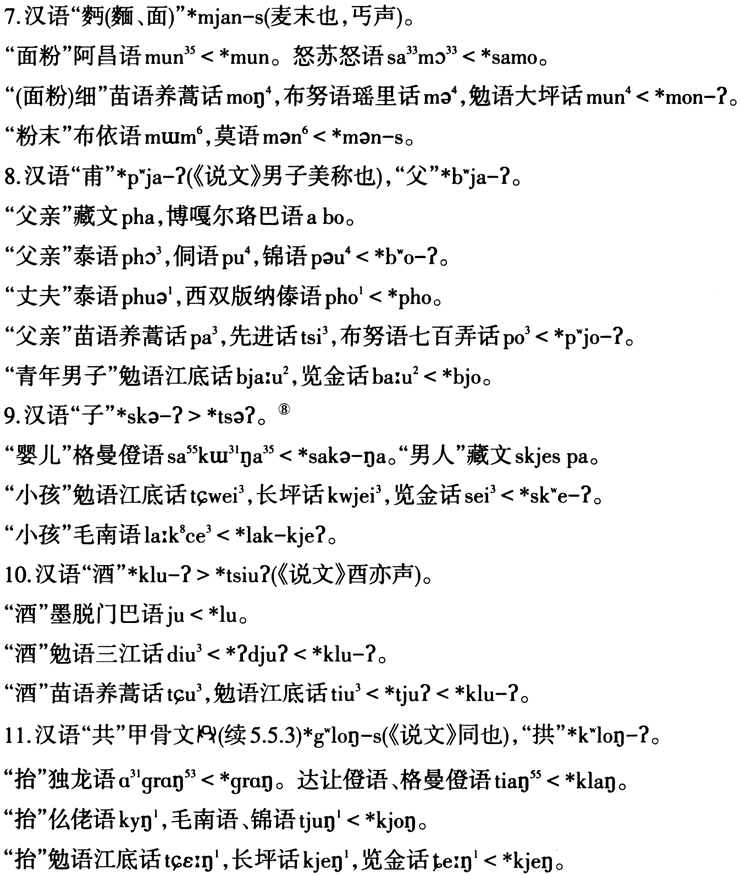

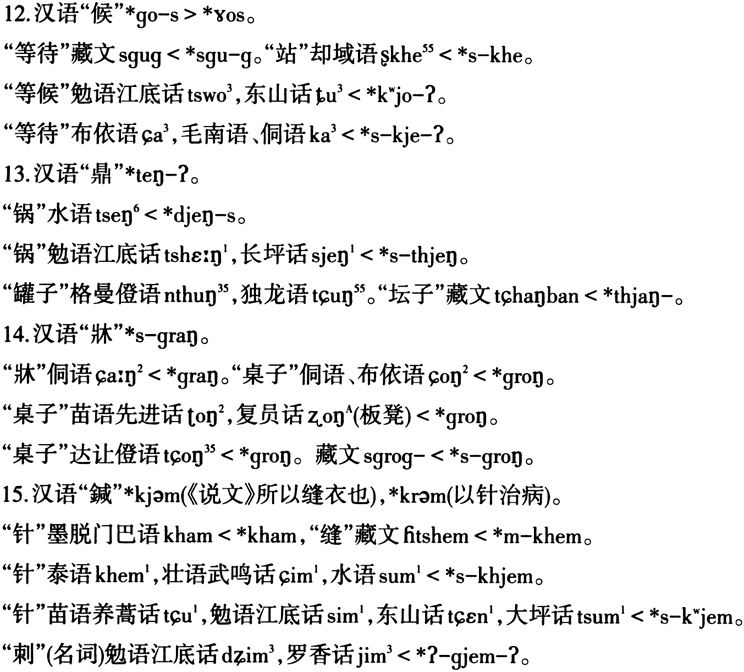

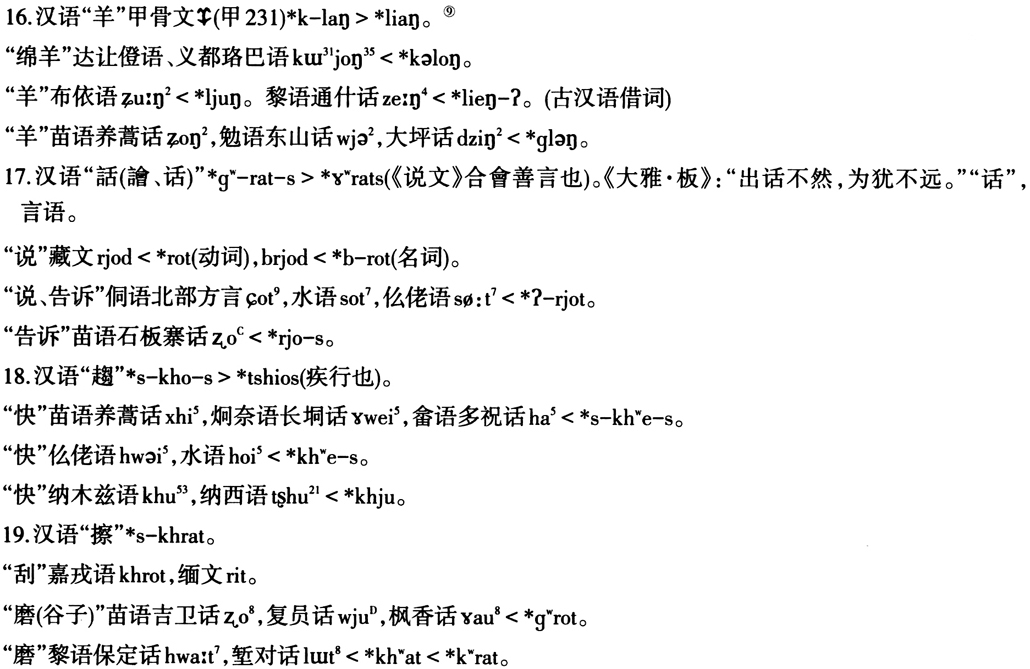

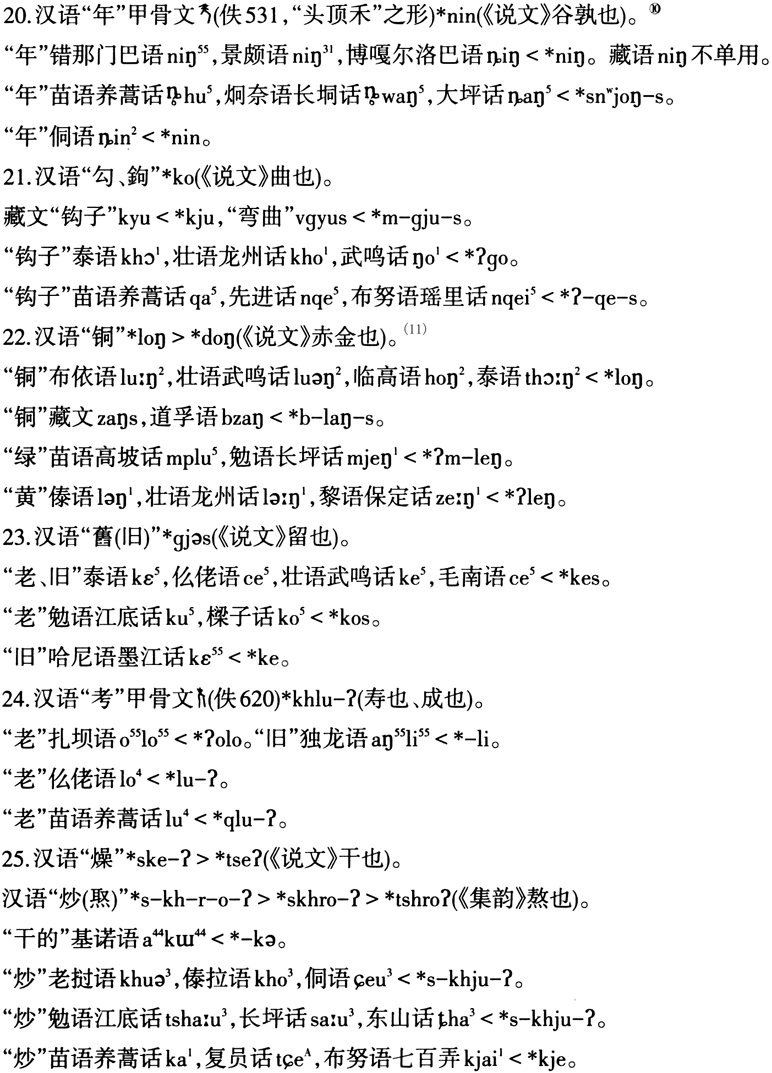

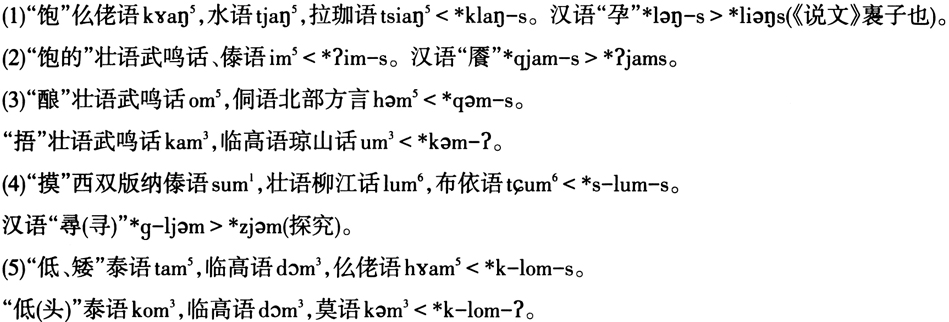

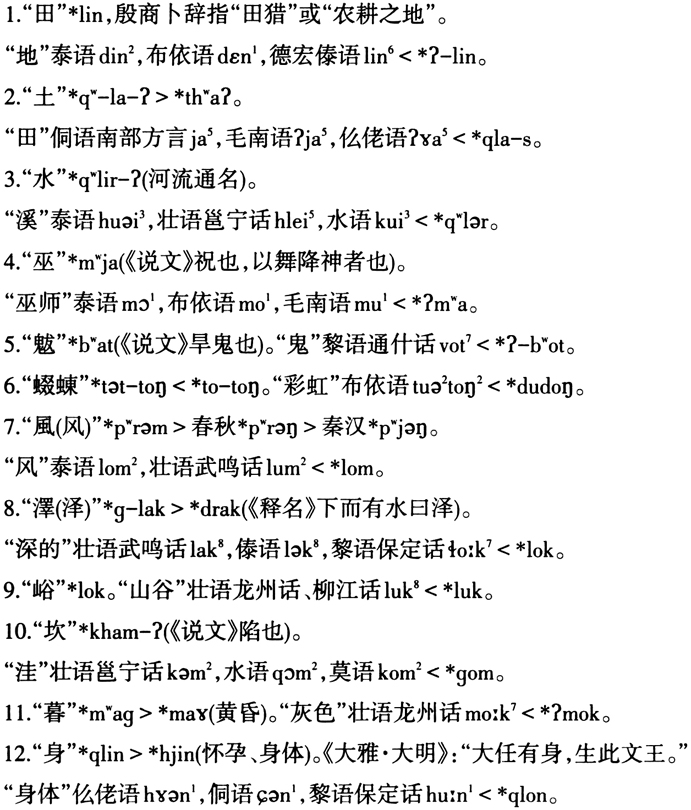

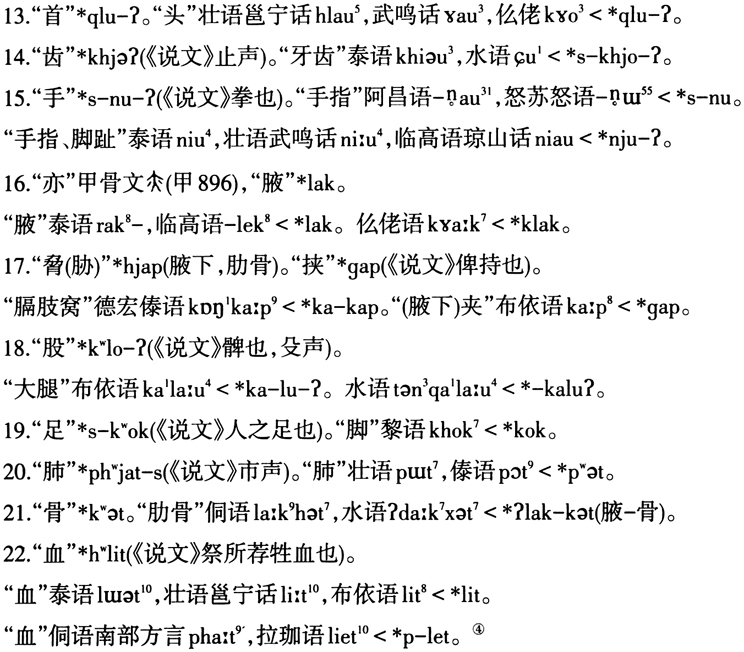

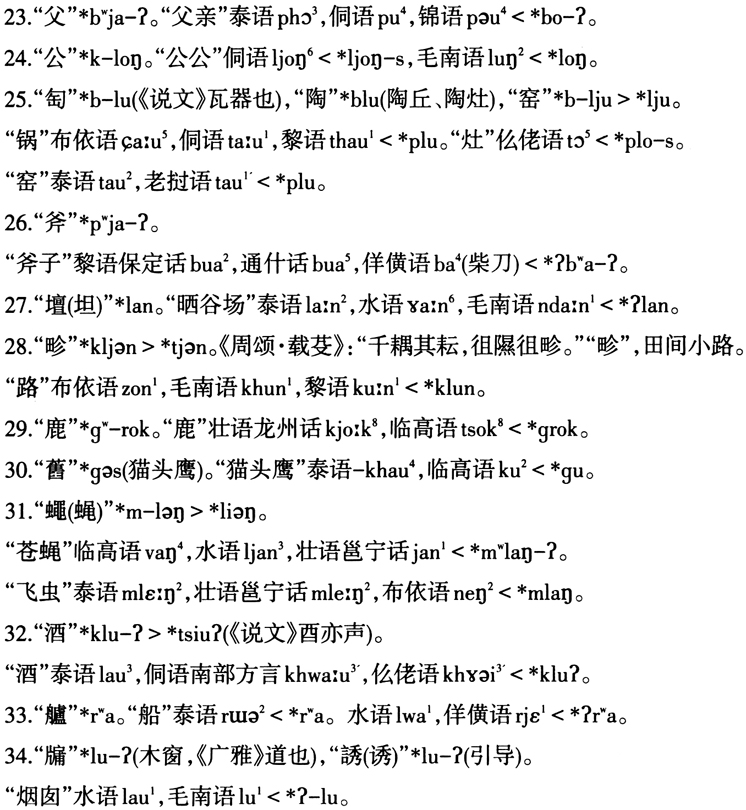

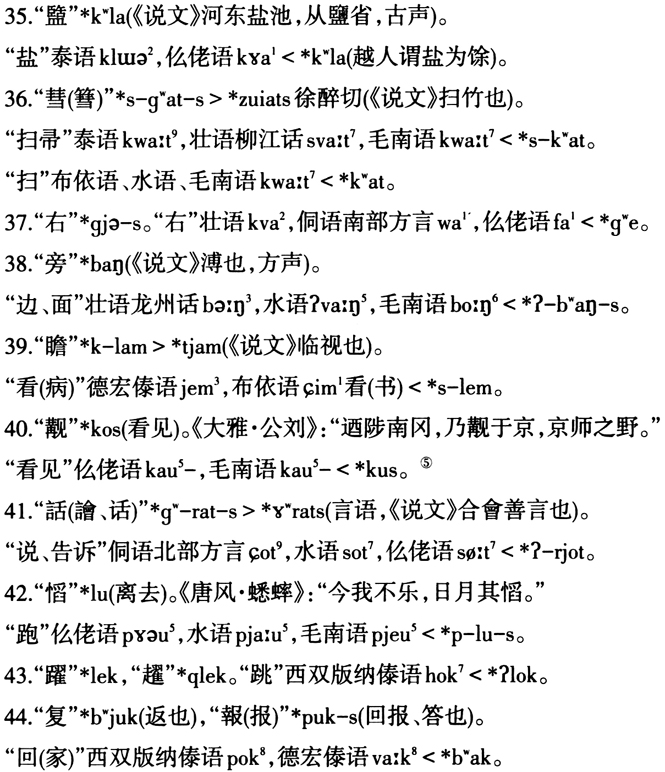

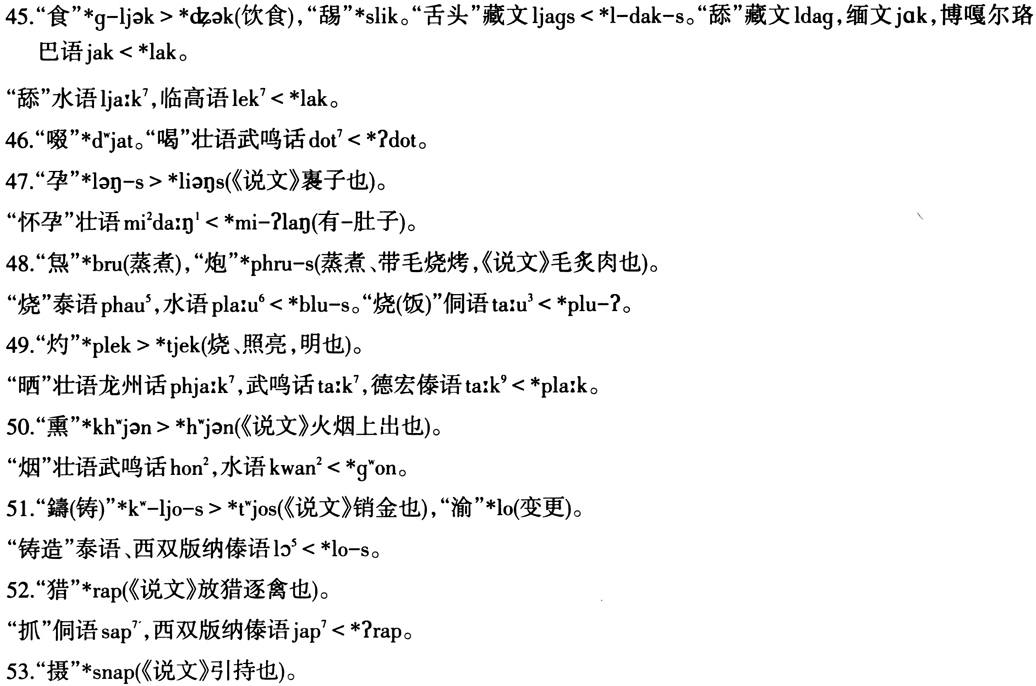

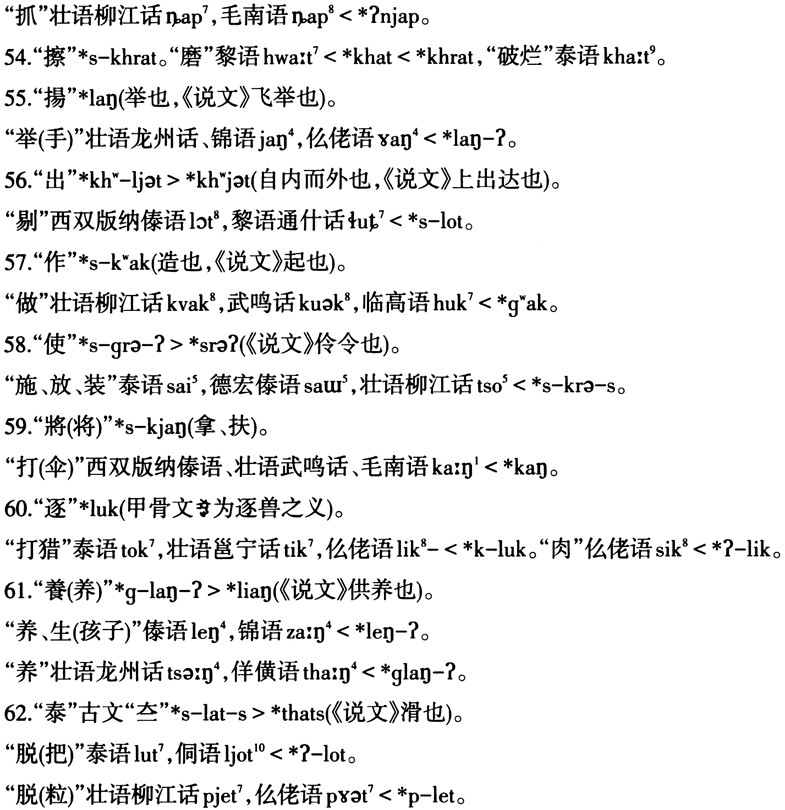

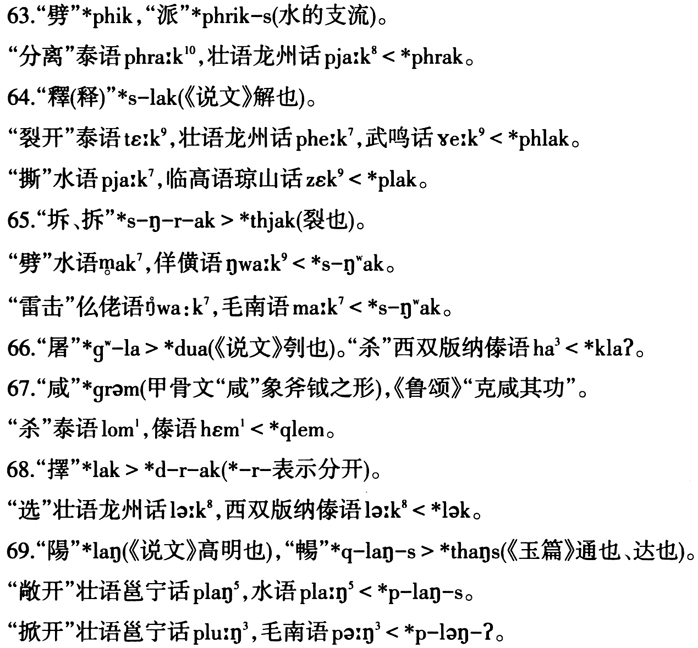

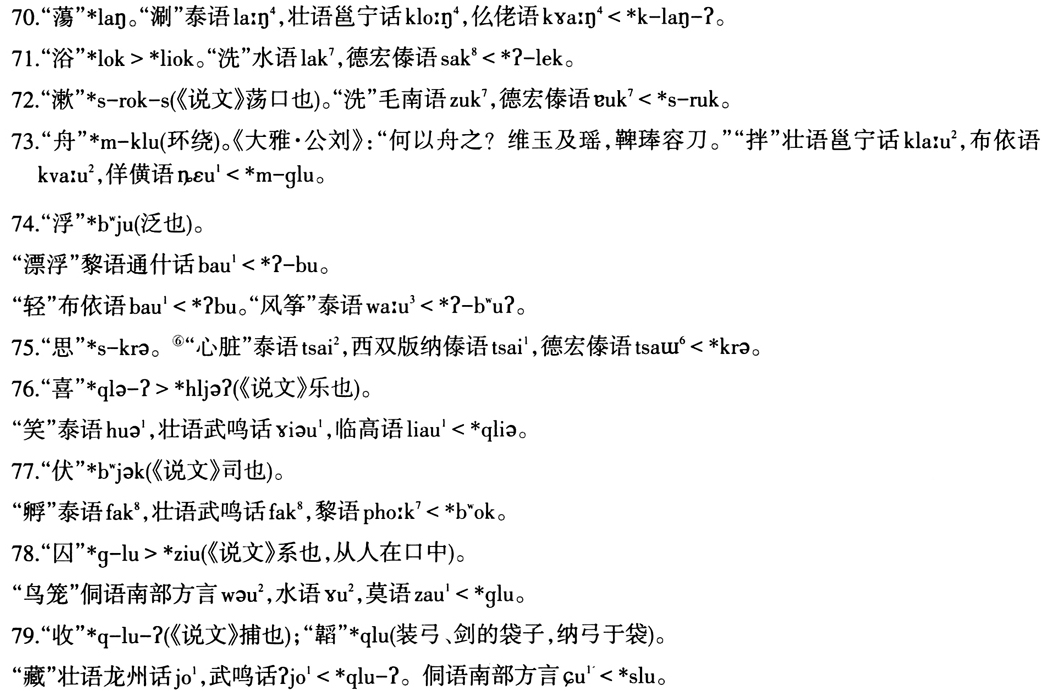

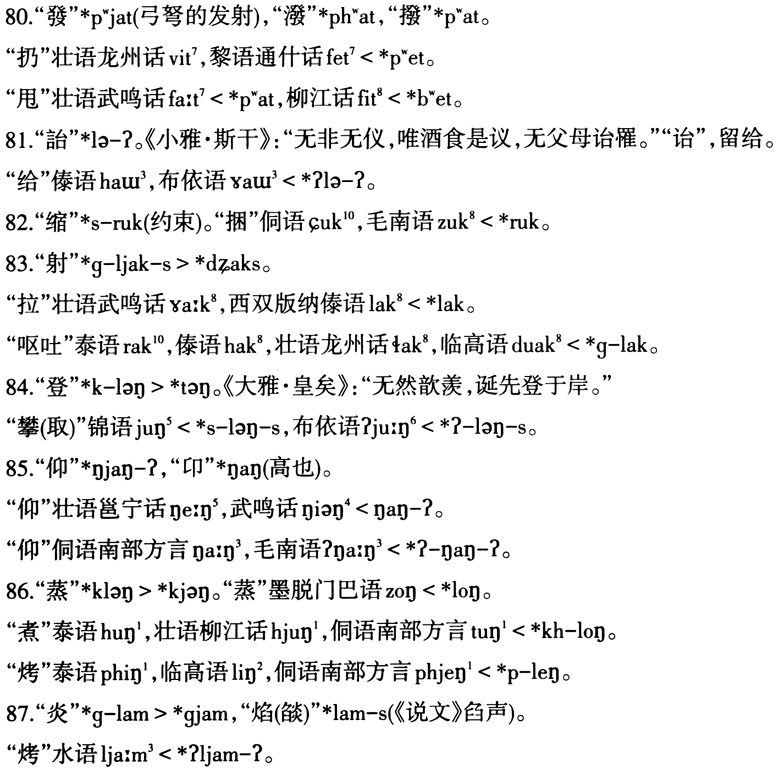

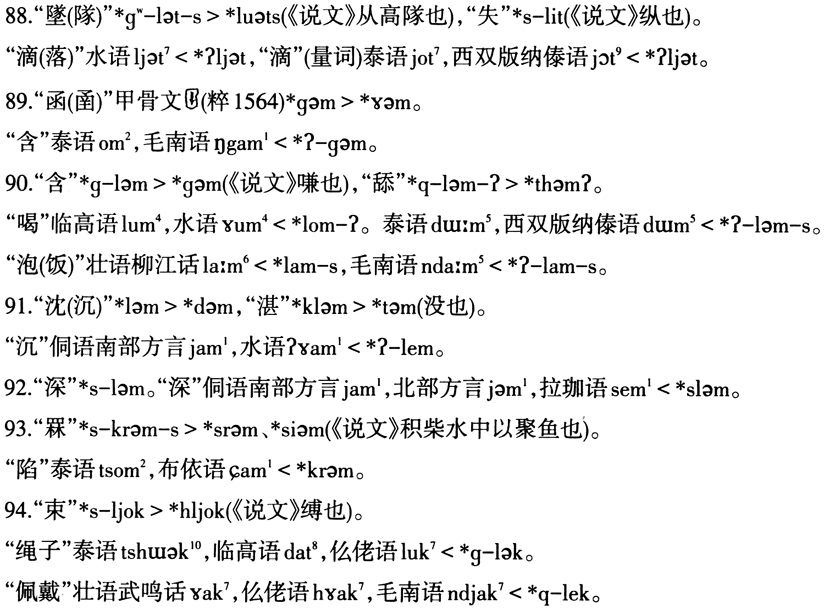

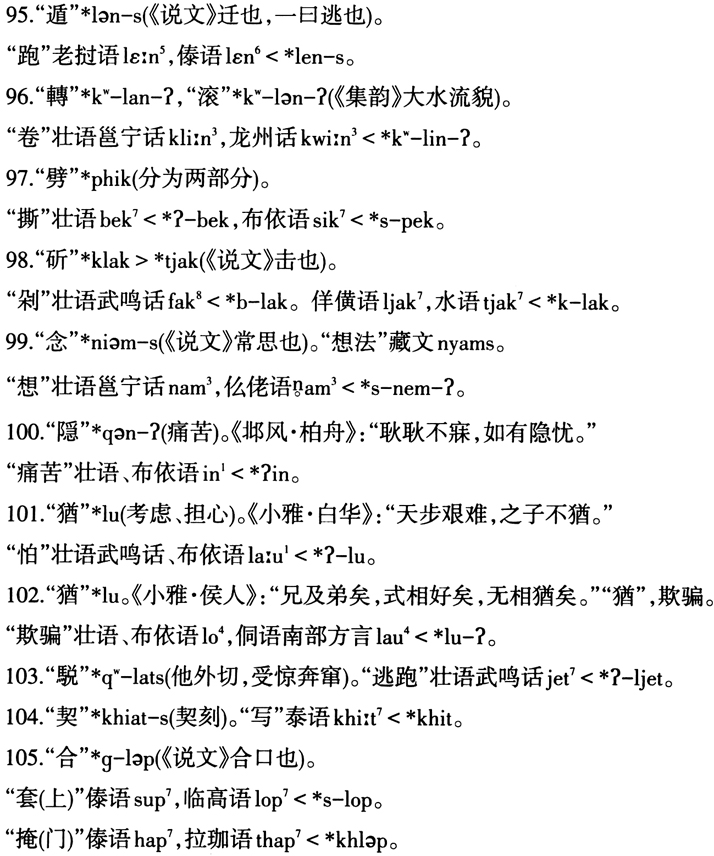

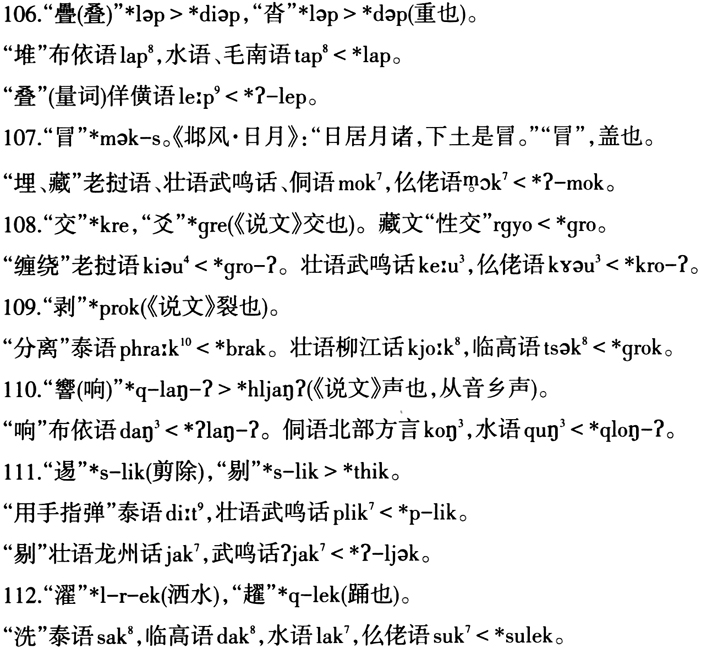

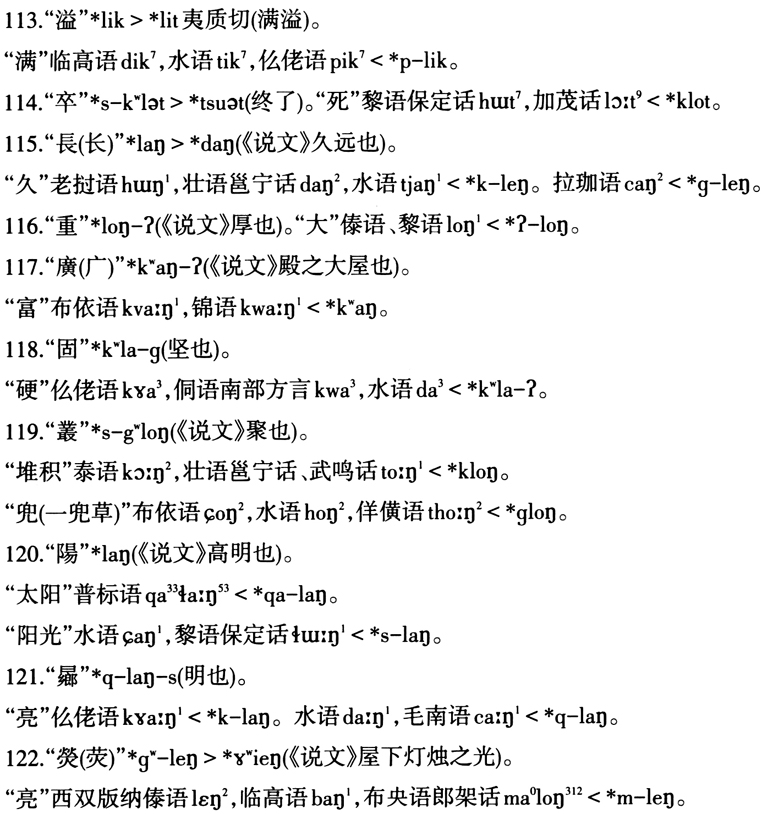

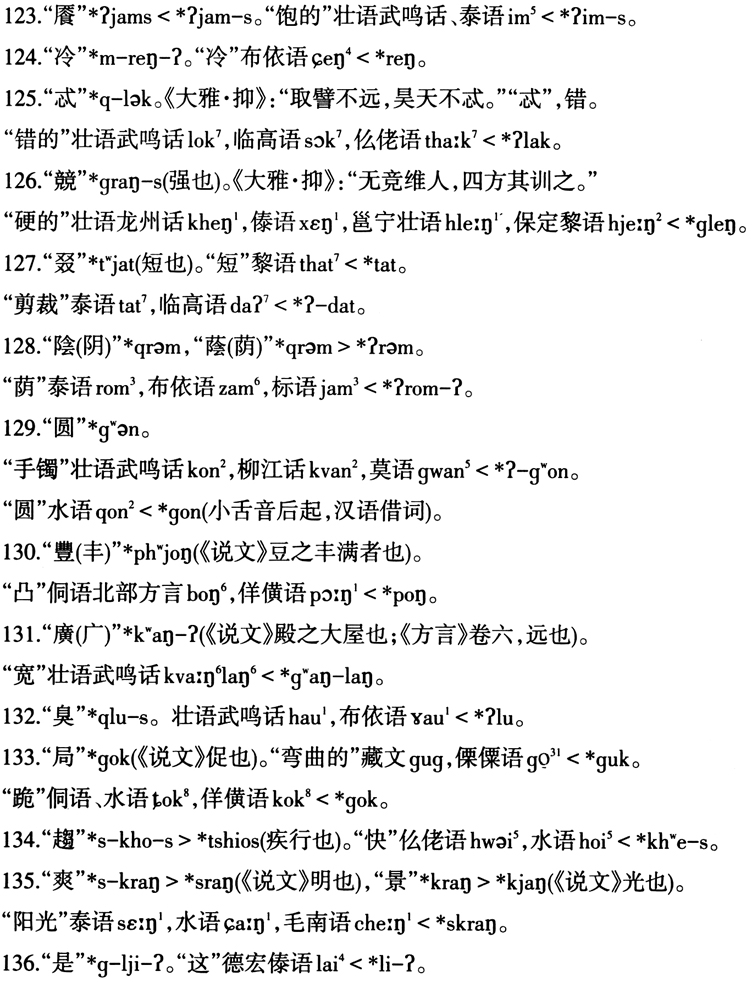

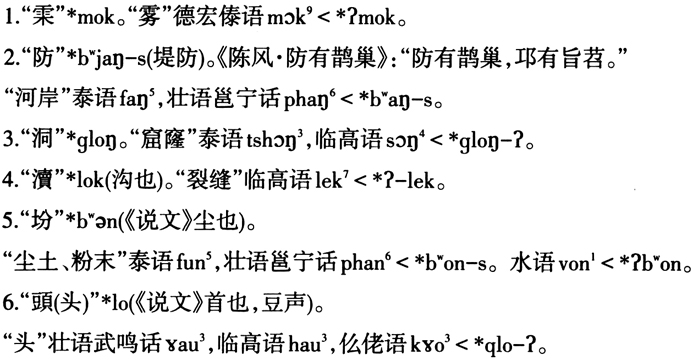

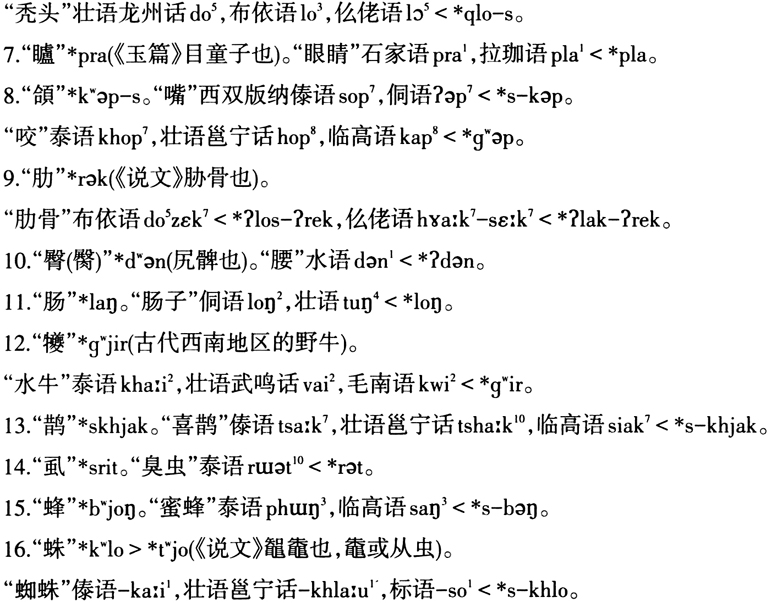

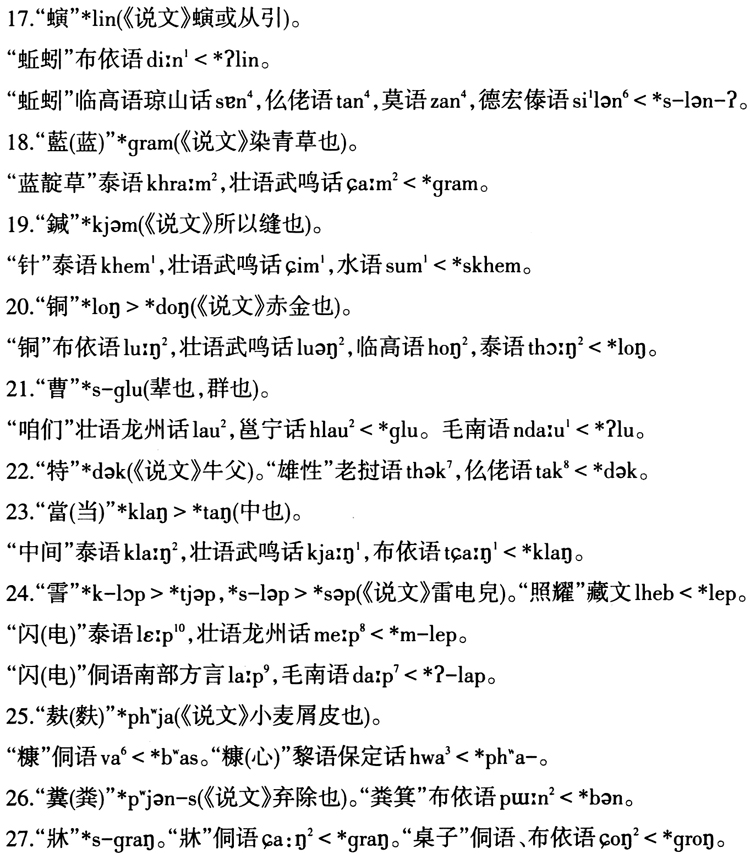

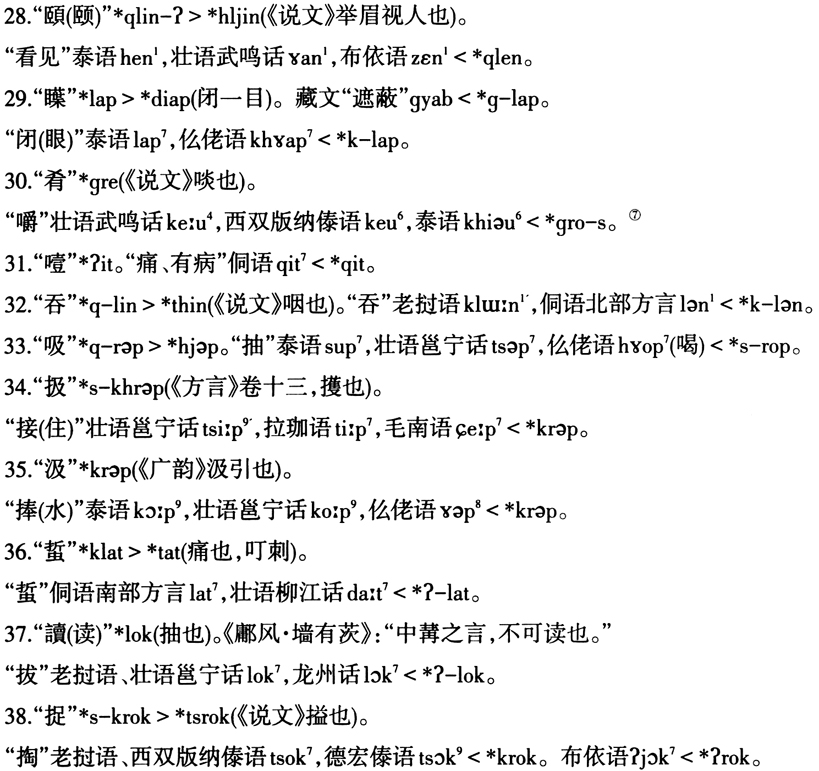

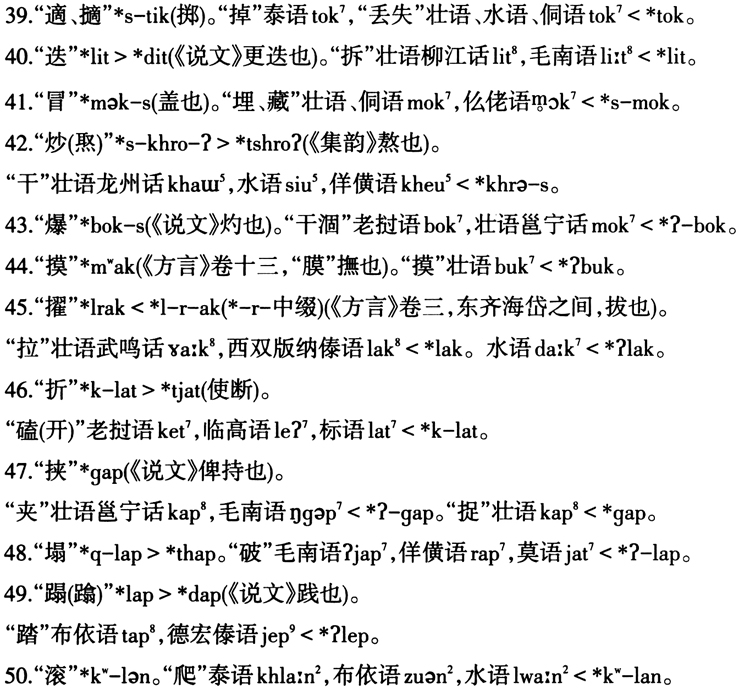

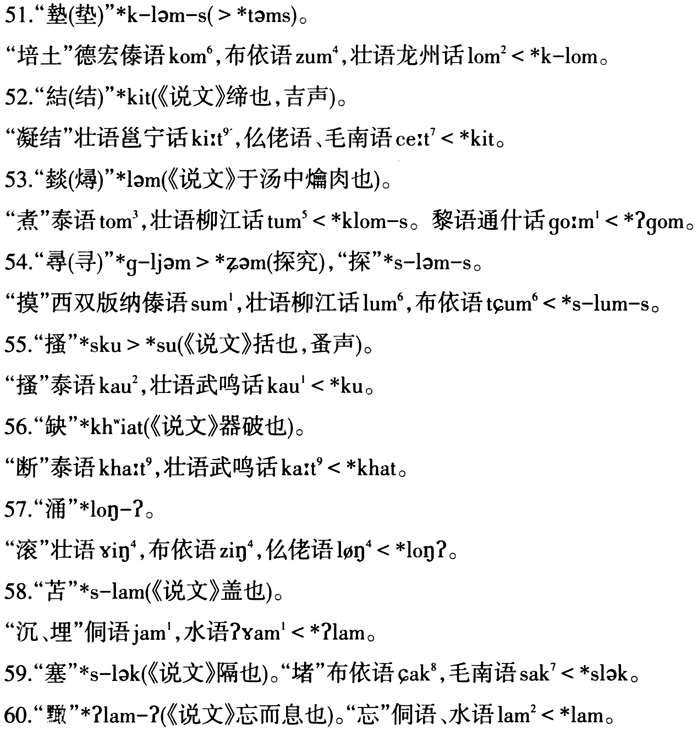

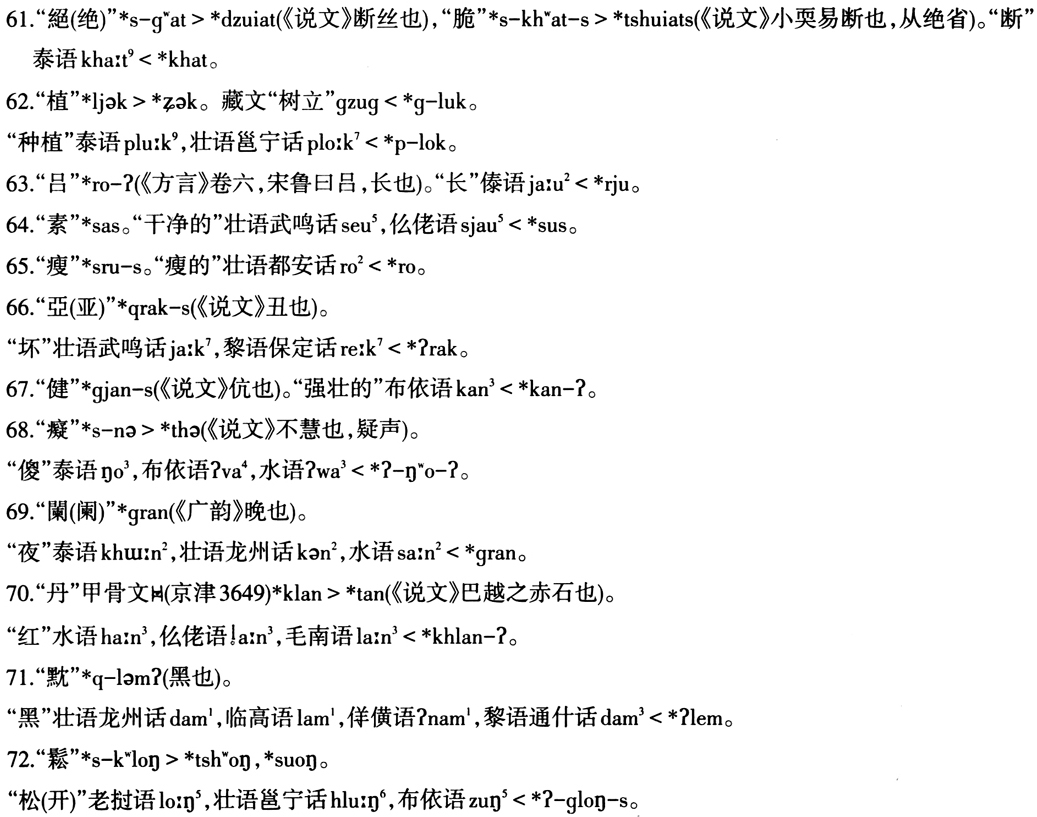

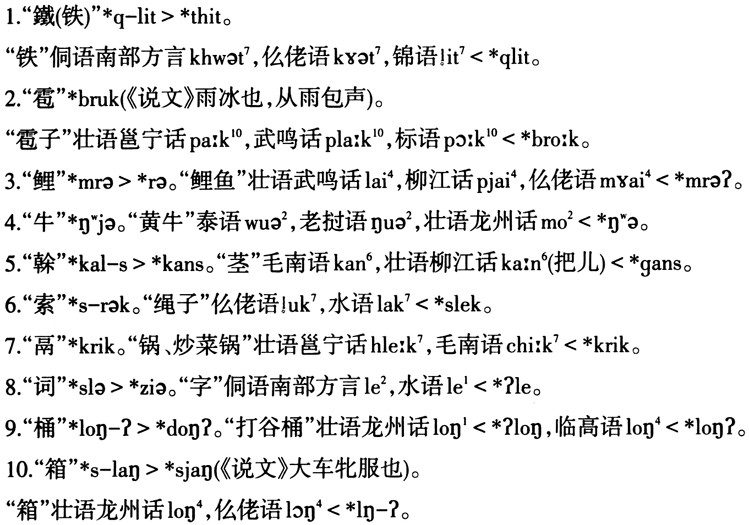

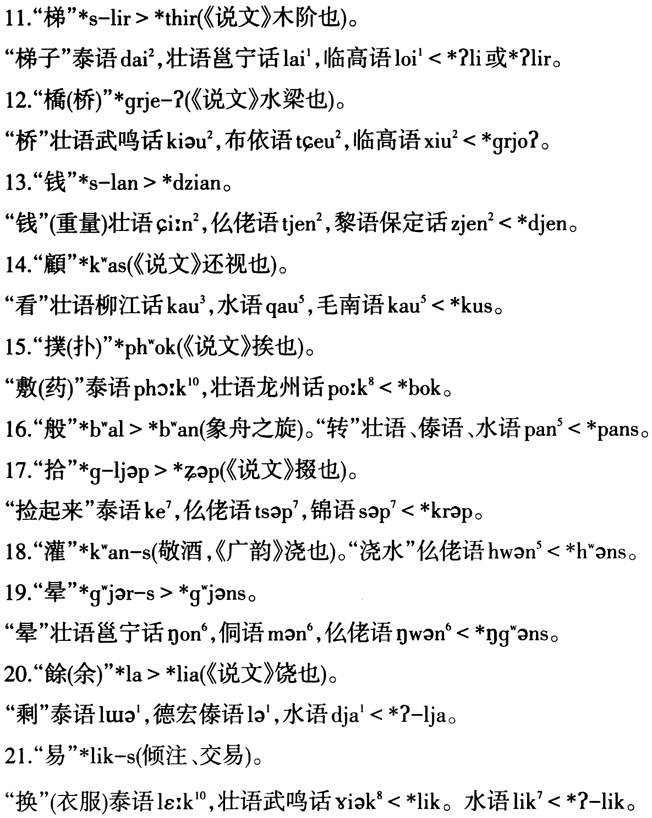

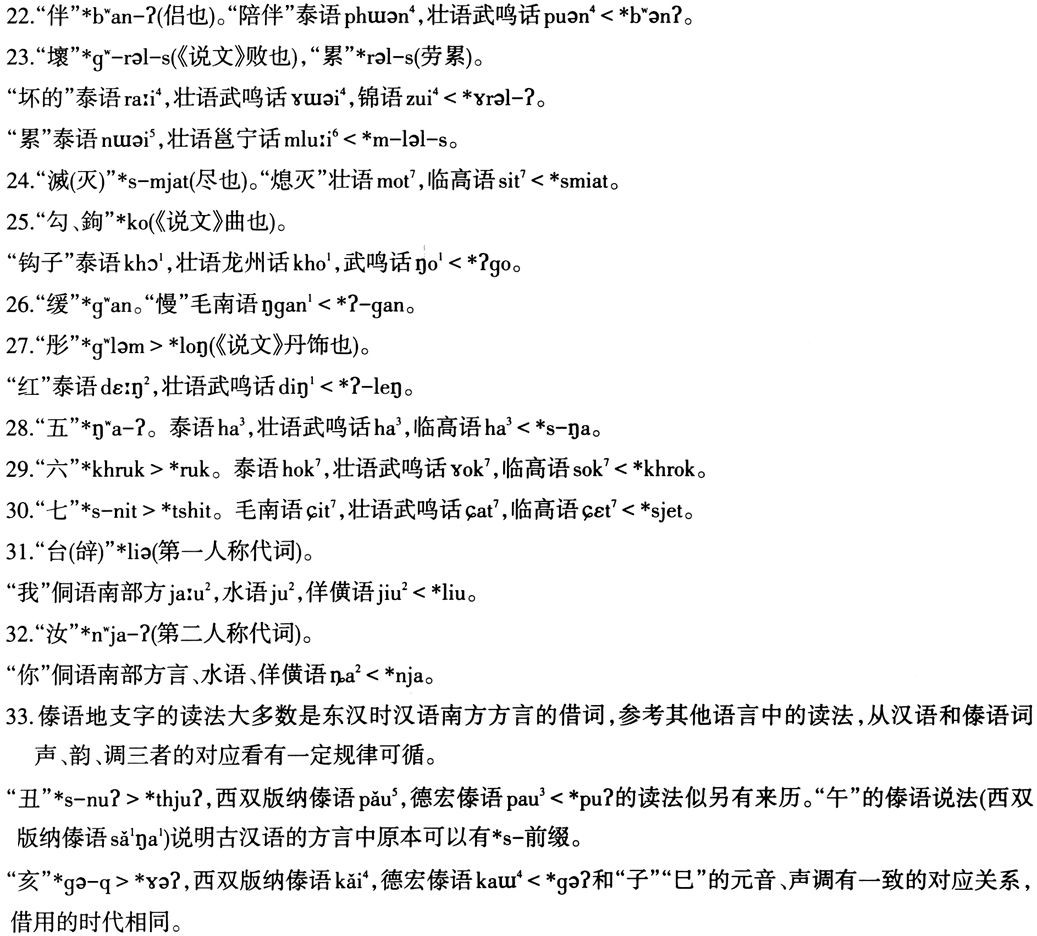

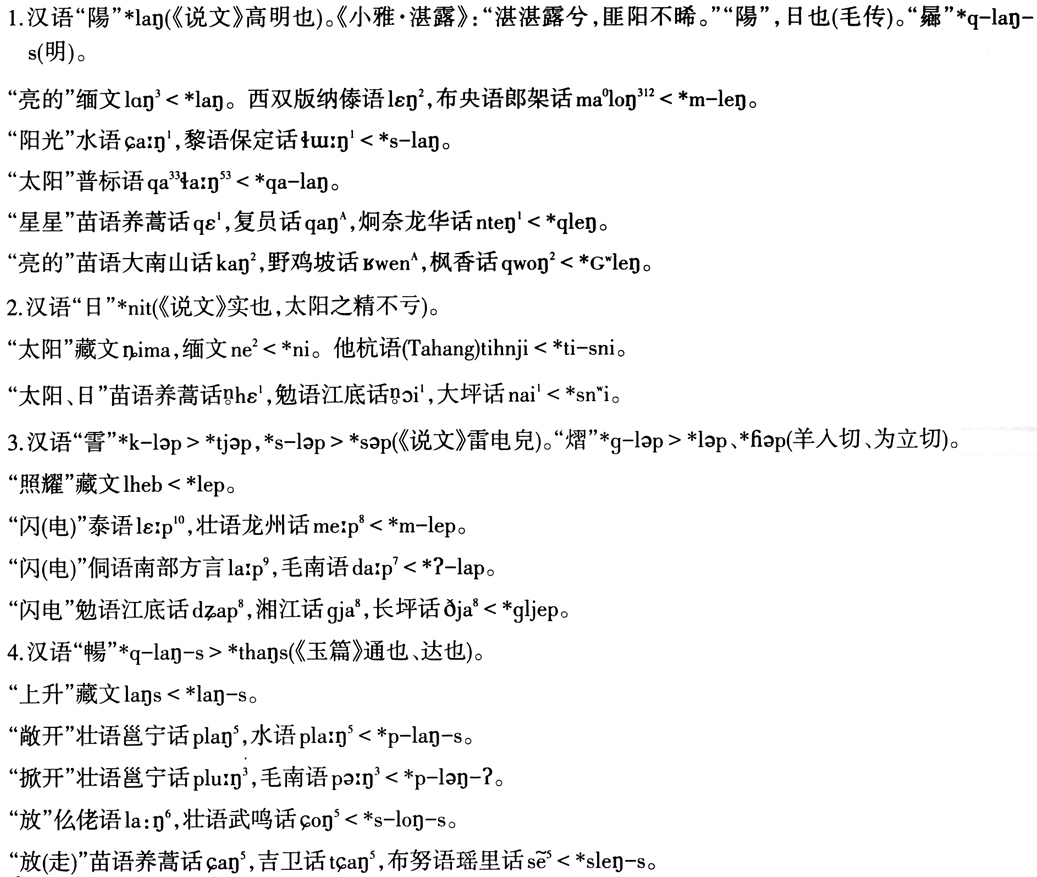

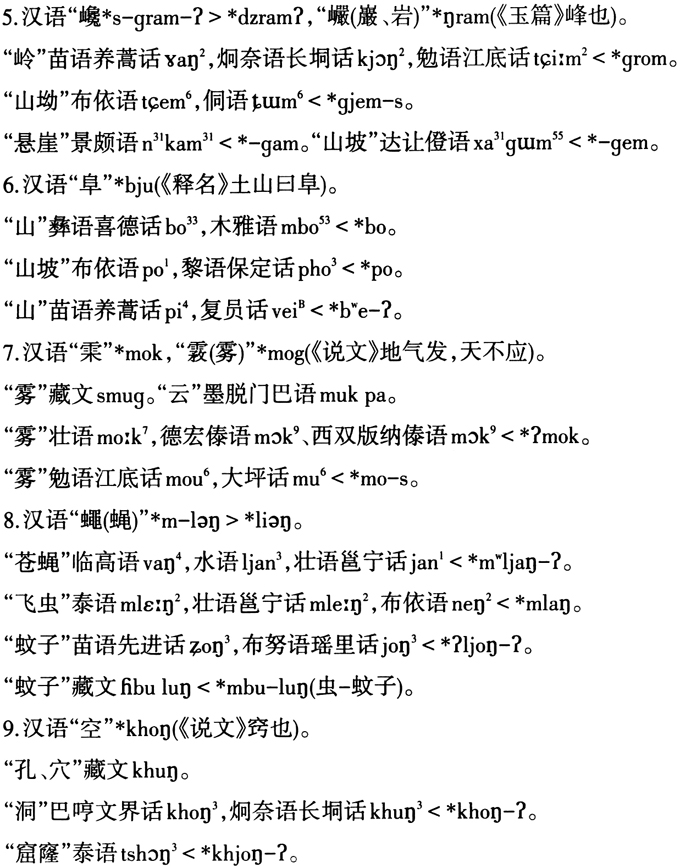

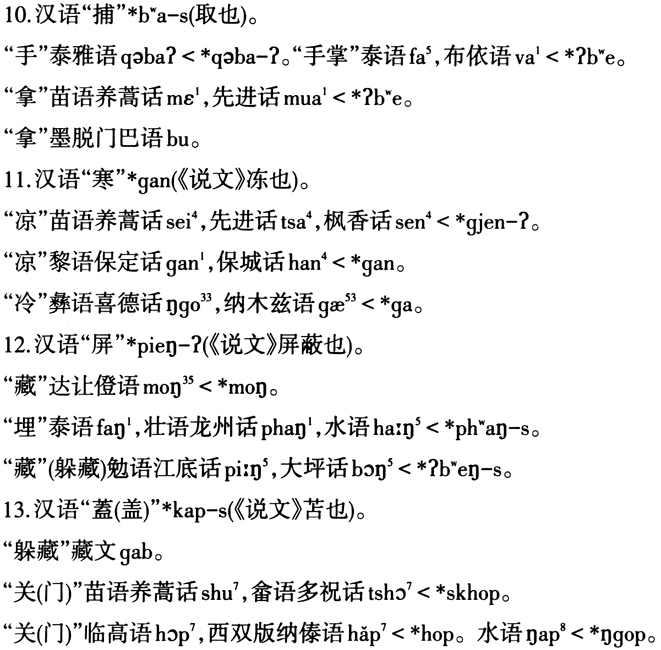

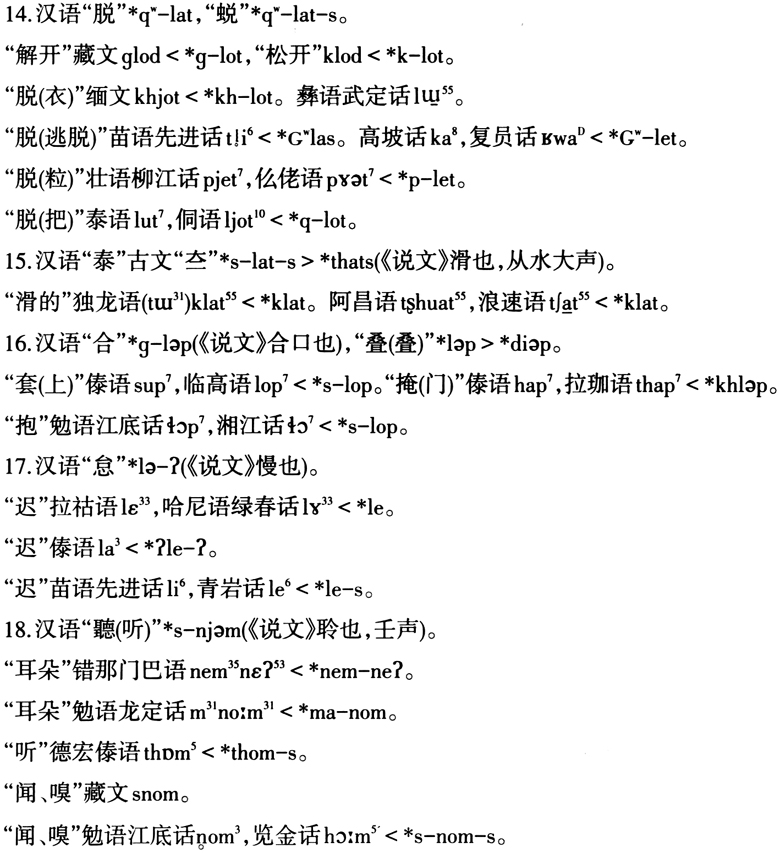

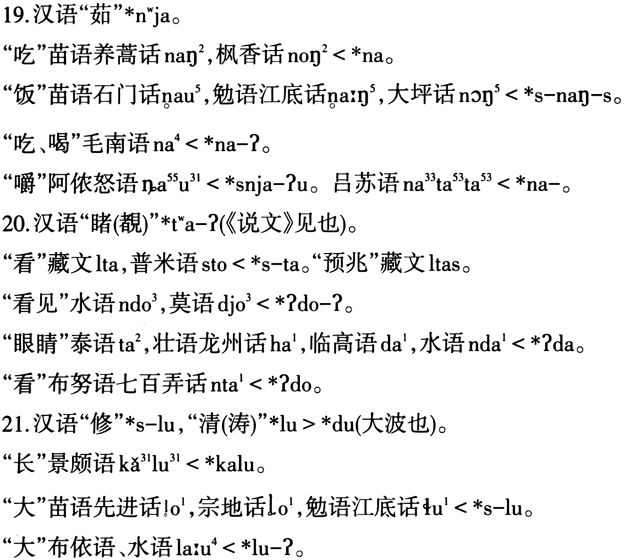

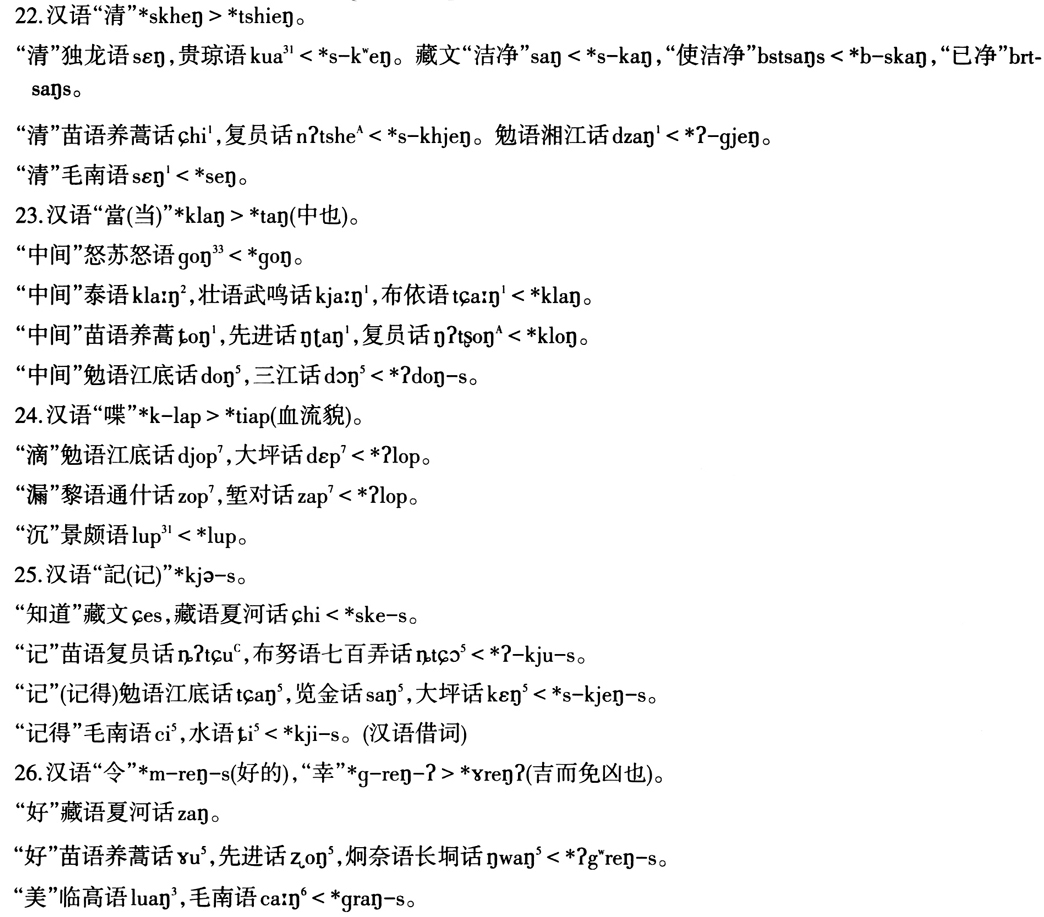

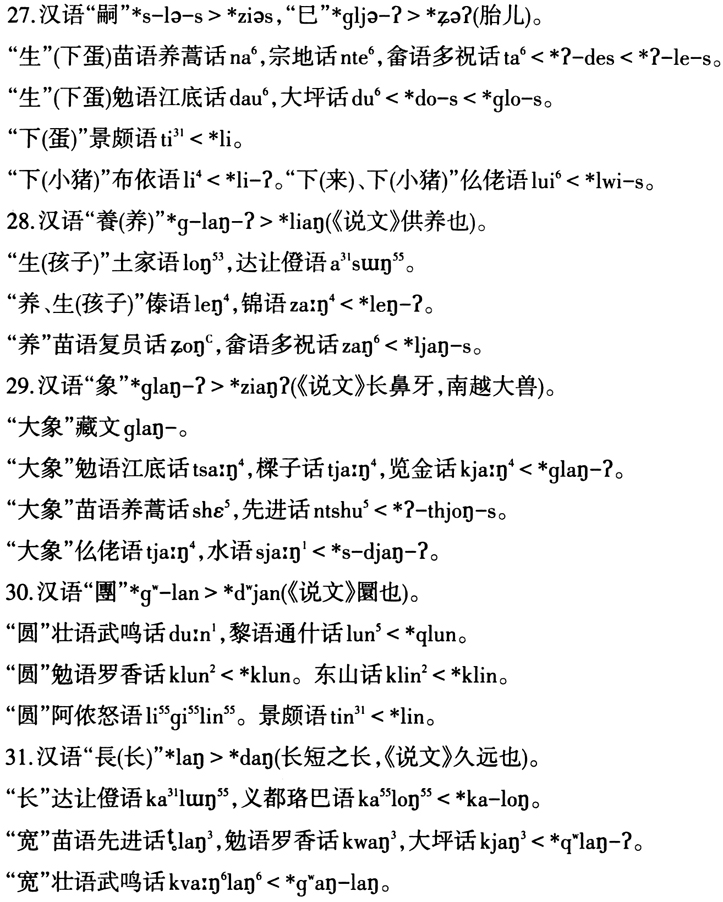

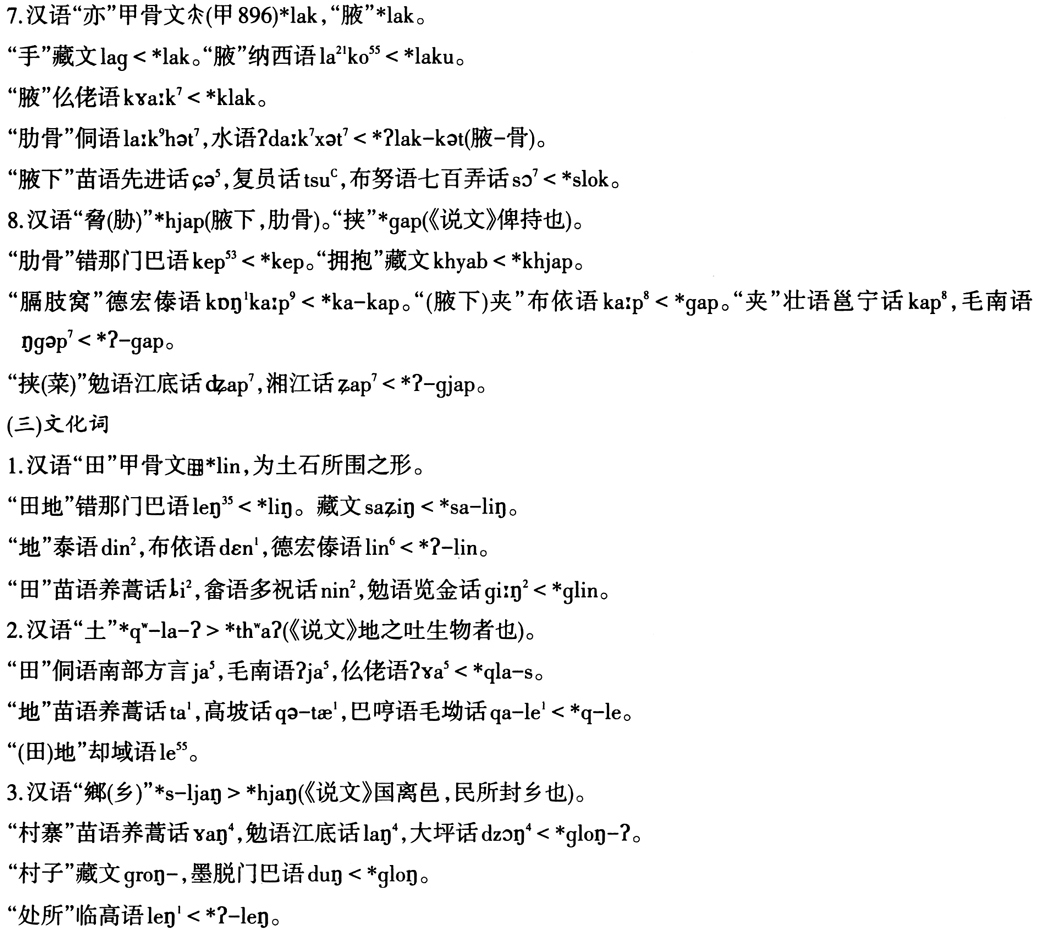

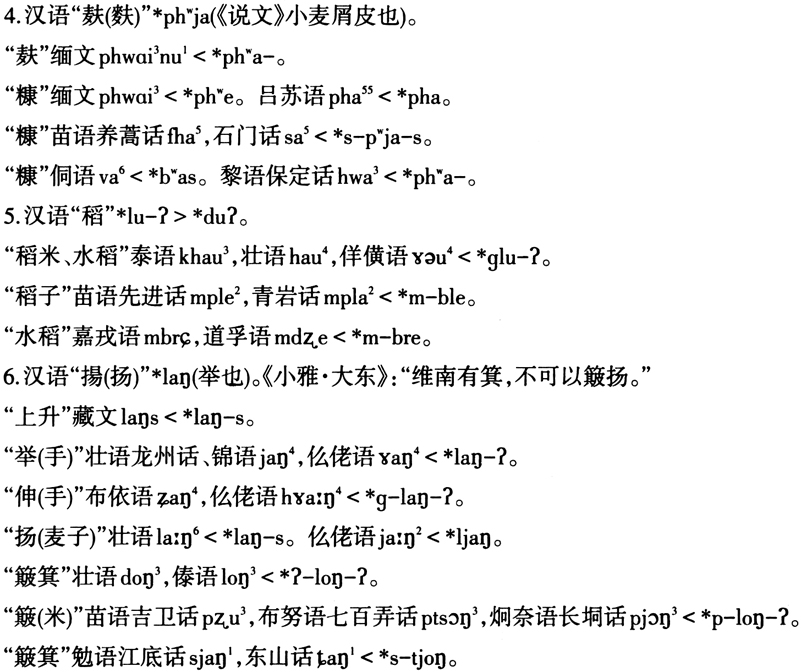

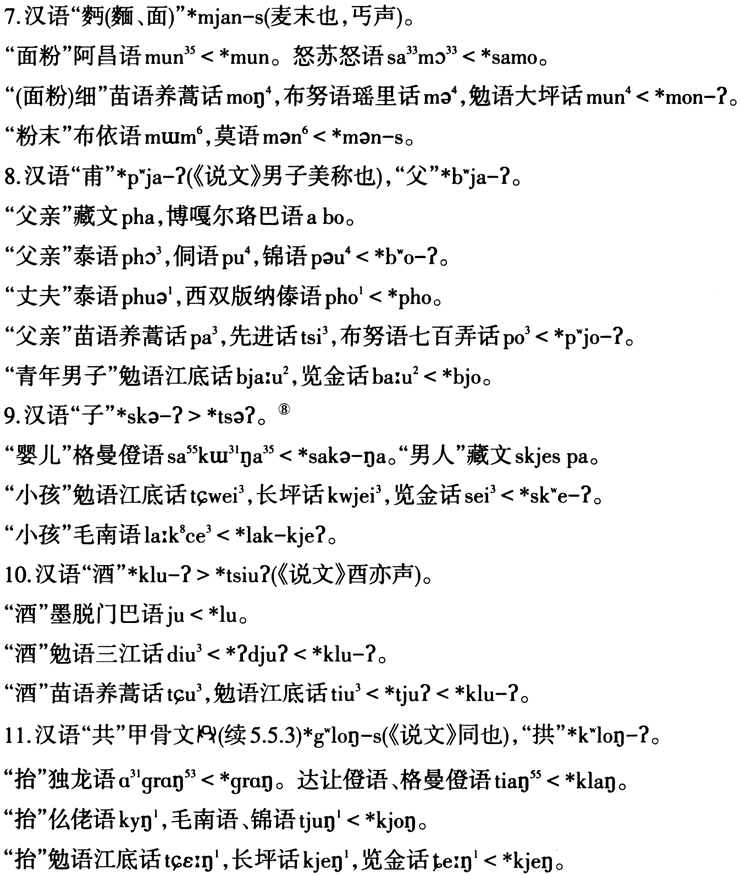

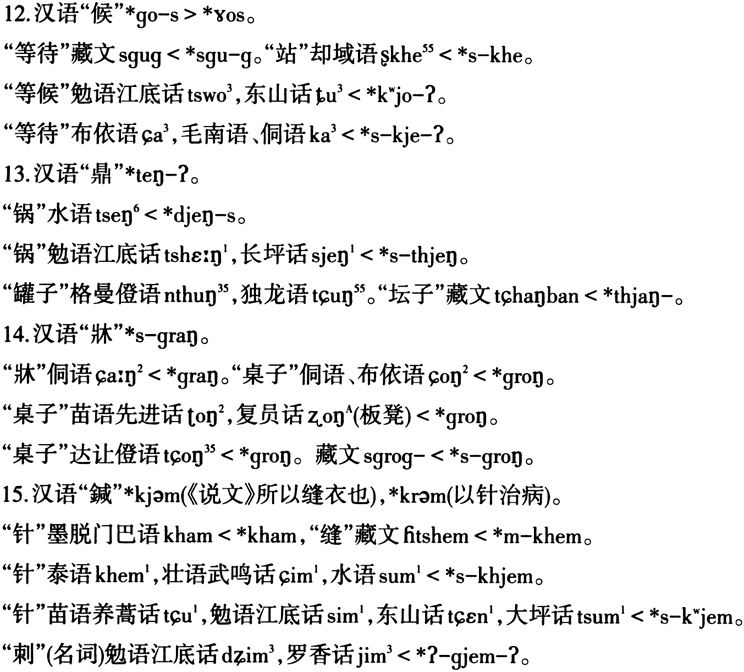

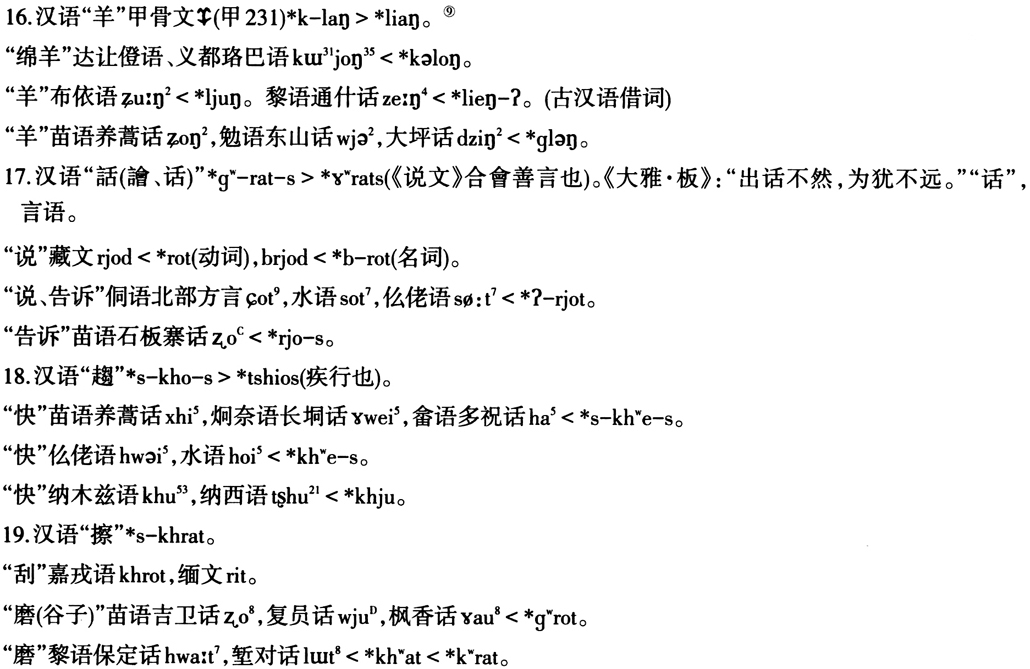

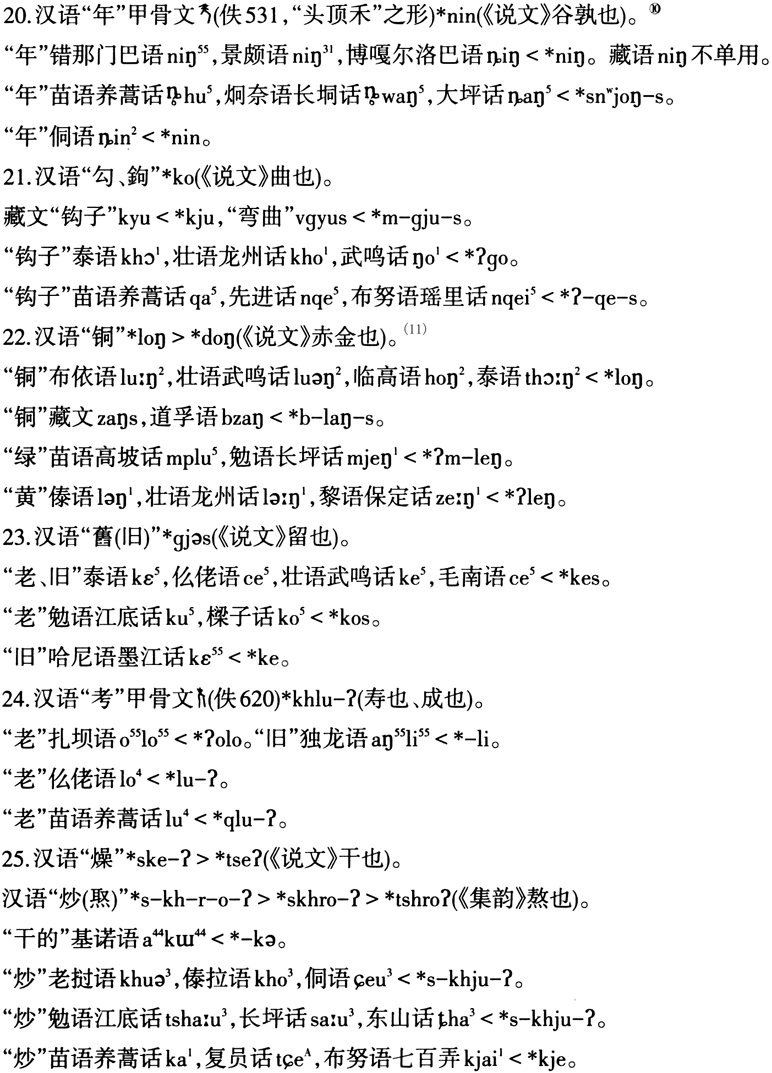

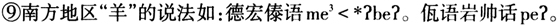

(一)商周汉语词和侗台语词的对应

商周时代汉语书面语词和侗台语词比较,其中有的对应词可能是汉藏语系形成时代传播的,有的可能是商周时或此前部落联盟时代的相互之间的借词。

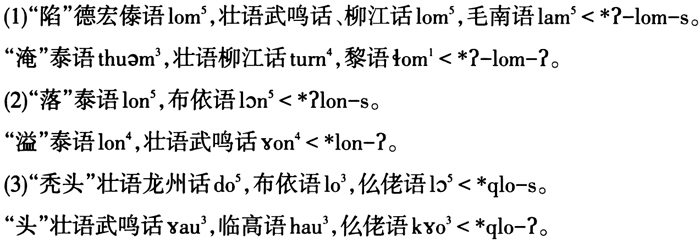

(二)西周之后的对应词

春秋至两汉时期的汉语和侗台语的对应词中,有的汉语词可能来自商周时代的口语而未能见诸于书面语。

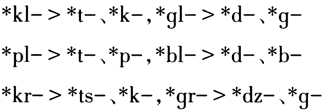

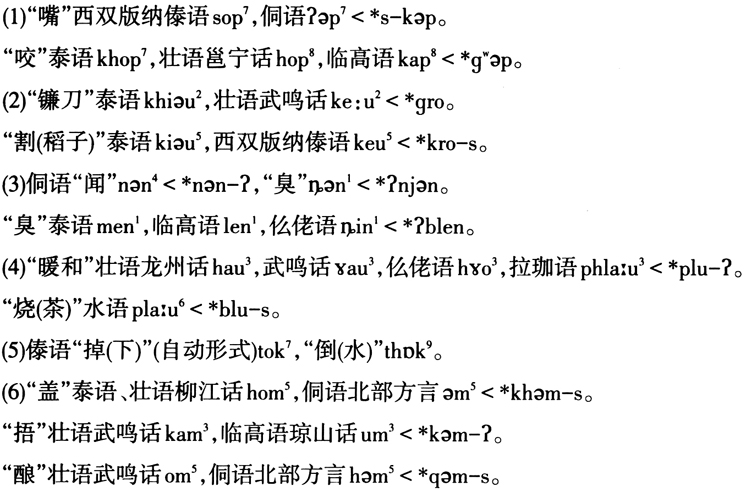

(三)侗台语的古汉语借词

侗台语的古汉语借词反映战国和两汉时期汉语和侗台语的接触关系。

这一时期侗台语的古汉语借词并不是很多,说明它们的接触关系还不是十分密切。

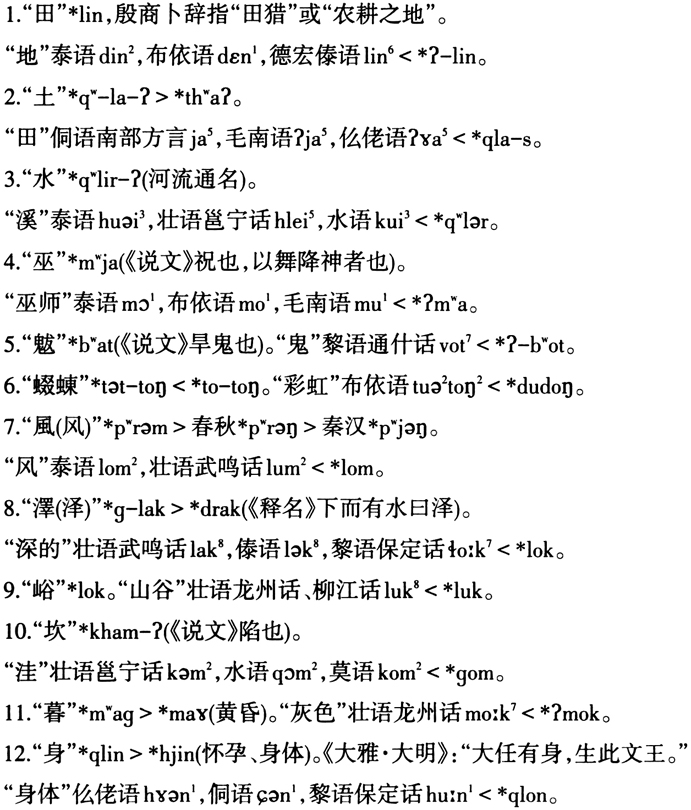

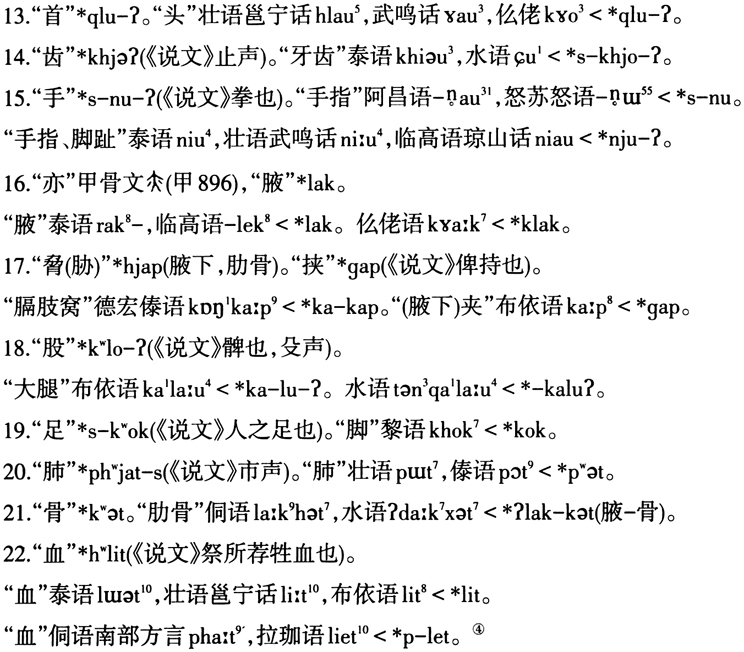

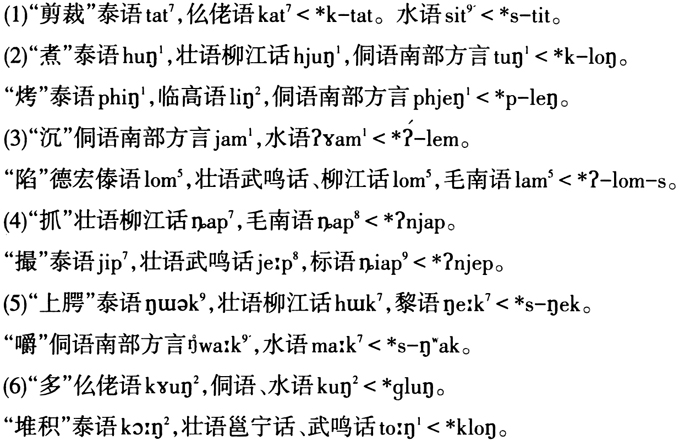

五、汉藏语词的对应

早期的汉、藏缅、侗台和苗瑶诸语有共同的来历,相邻分布。它们的词根(或词干)和形态对应的情况可简单说明如下。

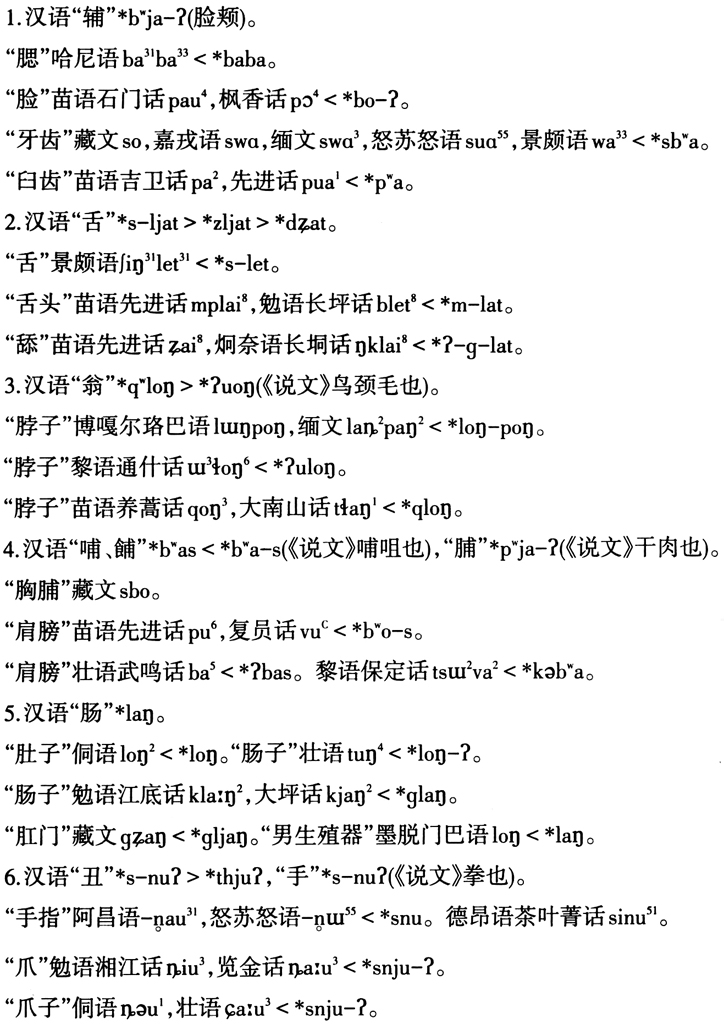

(一)早期的生活相关词

(二)身体部位词

19世纪以来的历史语言学主张亲属语是一种“原始语”分裂的结果,“原始语”有后代语言的所有特征,这样的设想不能解释目前诸语系不同语族之间的历史关系。可以设想亚欧地区这些语系的语言分别是新石器早期随着农业的推广,强势语言在不同的地区传播的结果。亚欧诸语系语言词的跨语系对应,以及它们的区域性特征有的是早期的语言转用留下的,有的是后来的语言接触带来的,方言或亲属语因有不同的底层可不具有完全的同构性。

汉藏语系的语言跟北方的阿尔泰语、南方的南岛语和南亚语语音、形态的差别较大,有自己词汇方面的特点,这些特点来自新石器时期的早期汉藏语。

本文曾在“第二届燕京民族语文工作坊”(首都师范大学,2017年11月)上宣读。

①*d-为古藏语表示某一类人的前缀,如“官”dpon po,“士兵”dmag mi。

②有关古汉语语音和形态的解释参见拙文《古汉语的形态和词根》(《民族语文》2017年第1期)。

③侗台语诸语支内部的声调对应关系请参阅拙著《汉藏语同源研究》有关章节。

⑧甲骨文“子”“巳”形体相混。“子”指小儿,“巳”为“祀”本字。西周时“子”为“男子”尊称。

⑩《小雅·甫田》:“我取其陈,食我农人,自古有年。”“陈、人、年”韵。“年”,丰年。

(11)汉语“铜”原本叫做“金”,战国时代开始称为“铜”,可能与颜色词有关。

参考文献:

[1]P.K.本尼迪克特著,乐赛月、罗美珍译:《汉藏语言概论》,中国社会科学院民族所语言研究室,1972年.

[2]龚煌城:《汉藏语研究论文集》,北京大学出版社,2004年.

[3]黄布凡主编:《藏缅语族语言词汇》,中央民族学院出版社,1992年.

[4]梁敏、张均如:《侗台语族概论》,中国社会科学出版社,1996年.

[5]欧阳觉亚、郑贻青:《黎语调查研究》,中国社会科学出版社,1983年.

[6]潘悟云:《汉语历史音韵学》,上海教育出版社,2000年.

[7]王均等:《壮侗语族语言简志》,民族出版社,1984年.

[8]王辅世、毛宗武:《苗瑶语古音构拟》,中国社会科学出版社,1995年.

[9]吴安其:《古汉语的形态和词根》,《民族语文》2017年第1期.

[10]吴安其:《古汉语的字音和谐声》,《民族语文》2016年第1期.

[11]吴安其:《汉藏语同源研究》,中央民族大学出版社,2002年.

[12]吴安其:《亚欧语言基本词比较研究》,中国社会科学出版社,2017年.

[13]张济川:《藏语词族研究》,中国社会科学出版社,2009年.

[14]张济民:《仡佬语研究》,贵州民族出版社,1993年.

[15]郑张尚芳:《上古音系》,上海教育出版社,2003年.

[16]中央民族学院少数民族语言研究所第五研究室编:《壮侗语族语言词汇集》,中央民族学院出版社,1985年.

[17]Tryon,Darrell T.1995.Comparative Austronesian Dictionary:An Introduction to Austronesian studies.Berlin & New York:Mouton de Gruyter.

[18]Taylor,Doreen,Everitt,Fay and Tamang,Karna Bahadur.1972.A Vocabulary of the Tamang Language.Kirtipur:Summer Institute of Linguistics[and]Institute of Nepal Studies,Tribhuvan University.

[19]Grierson,Sir George Abraham 1973.Linguistic Survey of India.Vol.I.Delhi:Motilal Banarsidass.

[20]Shepherd,Gary and Shepherd,Barbara.1972.A Vocabulary of the Magar Language.Kirtipur:Summer Institute of Linguistics[and]Institute of Nepal Studies,Tribhuvan University.

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号