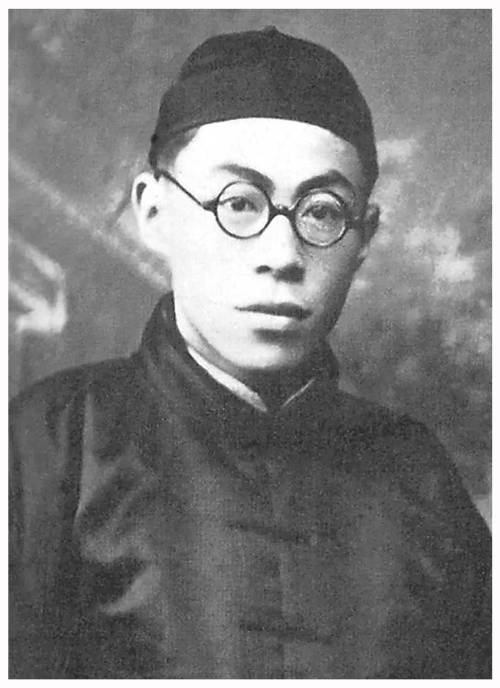

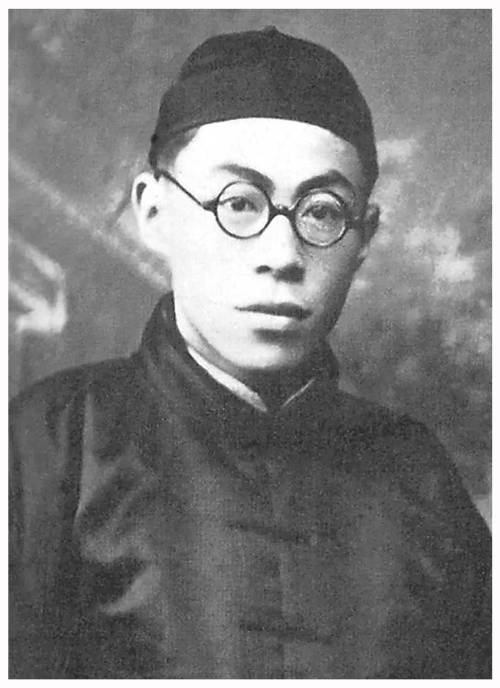

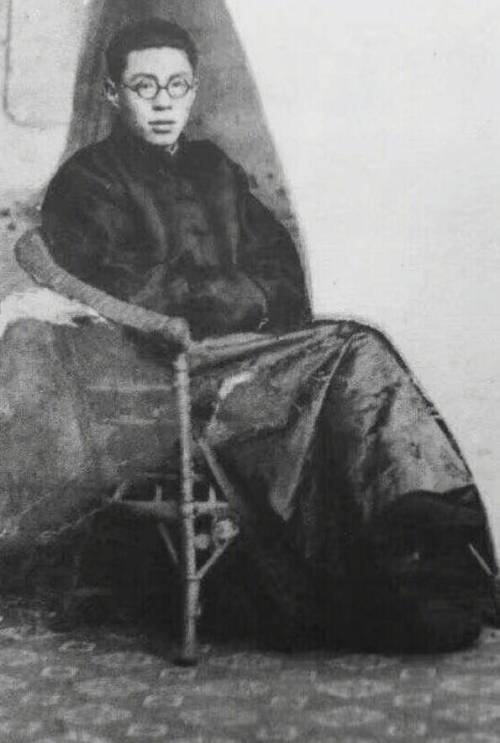

闻一多巴河标准像 闻一多先生亲属闻立鹏、闻立树教授提供

闻一多先生短暂46年7个月22天的生命里,有13年10个月生活在故乡巴河:他喝着望天湖的水、尝着芝麻湖的藕、吃着巴河的鱼米特产、赏着巴河的淡山明水,更是滋润、汲取着故乡的风土人情和巴河的深厚文化,特别是清华读书十年的暑假,每每回到故乡巴河的“二月庐”,就一头扎进巴河的文化里、融入故乡的情结中……坚实的多面文化和厚重的故乡情结,成就了一个多才多艺的多面手,“中国的历史一部分由你创造了出来”,“不仅是前无古人,恐怕还要后无来者的。”(郭沫若)。闻一多的故乡情结与爱国主义情怀一脉相承、紧密连接,故乡情结是形塑闻一多爱国情怀的沃土,是闻一多爱国情怀成长的出发地。本文将从以下几个方面探讨闻一多先生的故乡情结与爱国主义情怀。

闻一多的故乡情结与故乡的风土人情文化

一方水土养一方人,孕一方文化,塑造特殊的地方文化情结。

闻一多1899年11月24日出生在浠水县巴河镇。

巴河镇地处长江北岸,大别山南麓,巴水河东,吴楚文化碰撞交流兴盛之地,巴人流放拓荒发展安居之所。这里淡山明水,物产丰富;民风彪悍,重教兴文;“清出状元明出相”成为佳话,“黄州豆腐巴河藕”成为谚语。境内两大名湖,芝麻湖的九孔藕自1650年前的东晋就开始是朝廷的贡品;望天湖的胖头鱼闻名遐迩、色味俱佳,两大特产现在都是国地标产品。

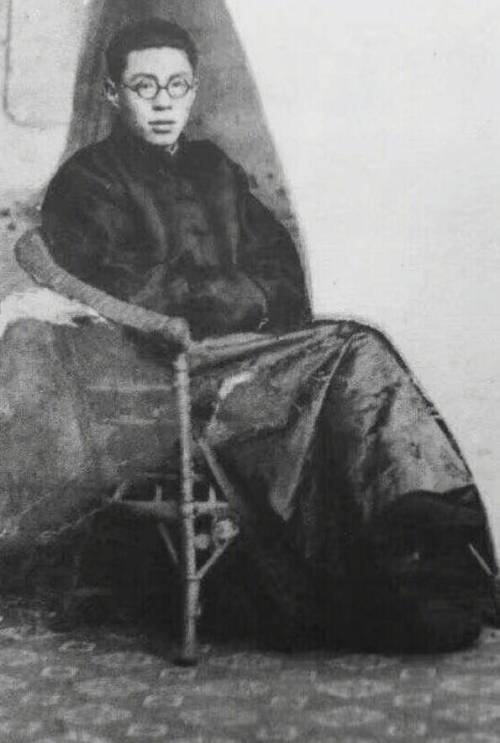

闻一多青年时全家福 闻一多先生亲属闻立鹏、闻立树教授提供

闻一多出生和成长的望天湖畔的闻家新屋,得天独厚,北邻状元府,南居宰相阁,东有浩瀚的望天湖,西有悠悠的巴水河,而南望长江一览无余,北眺大别山并非远在天边。它本身就是一座生活的庄园和文化的殿堂:占地18亩,一座四进(四重)的庭院,一色青砖,房间99间,天井48个,大门门首高悬“春生梅阁”匾额,两旁镌刻“七十从心所欲,百年之计树人”楹联。屋内有“绵葛轩”私塾,有经、史、子、集、字画、碑文拓片等古典经书近3万册,有诸如《东方杂志》等一些新思潮进步改良的书刊。

闻一多四岁多点启蒙就开始遨游在书经诗海里,荡漾在时政新潮中,成长在故乡沃土上——

他喜欢读书。启蒙学的是《三字经》等。七岁时,学习新编的国文、博物等课本,还读梁启超的文章,小小年龄更是对唐诗情有独钟。晚上还要跟父亲学《汉书》,听父亲讲解名人言行,还经常与父亲讨论课堂上学到的知识。

他喜欢风景。闻家新屋掩映在竹林、松柏、刺槐、梧桐等绿荫丛中,犹如一座园林。屋前的“一口方塘”,塘里绽放着荷花,塘边有几棵柳树,柳荫下的水牛,构成了一幅美丽的画。方塘外是成片的棋盘似的稻田,再往前便是烟波浩渺的望天湖,湖对岸神山、插旗山、调军山、太子山一溜弯排开,淡山明水得很。

他喜欢清静。别的孩子或田埂上嬉闹,或塆里游戏打闹,或调皮捣蛋,而他抱着一本书,一看就是一个上午、一个下午,甚至夜深人静,读书成瘾,常常入迷得很。

闻一多在芝加哥 闻一多先生亲属闻立鹏、闻立树教授提供

他喜欢看戏。巴河镇上有两个大戏台,逢年过节就演戏。他喜欢跟着家里的老长工韦奇到镇上去看戏。韦奇年轻时是太平天国农民革命军,失败后孤身流落到浠水,被闻家收留。小的时候,他骑坐在韦奇肩上看戏,并听其解释剧情、说明舞台人物。大点的时候,平时喜欢清静的他,突地变了一个性格,兴高采烈,有情有趣:演员的艳丽戏装他是爱;看到热闹处,跟着叫好;看到伤心处,跟着悲忧;散场后依然如醉如痴,谈论不休。

他喜欢过节。端午节里,他由韦奇领着到望天湖边去看赛龙舟,水上龙舟竞发,岸上欢声笑语。每逢过节,总能吃上巴河的特产,鱼圆子、藕粉圆子等;同时,他总喜欢在旁边看着大人们做、还时常动手学着做。

他喜欢画画。韦奇在绵葛轩整理图书时,发现一些美丽的插图,总会叫他去欣赏,带他到望天湖边去写生。他对绣像小说里面的人物画像特别感兴趣,一面看一面描摹。渐渐地,姑、嫂们发现了他的特长,在绣花时遇到新鲜好看的花样,就找他帮助描下来。父辈中能画几笔的不乏其人,他受到了感染与熏陶,渐渐画兴逾浓。

他喜欢英雄。《闻氏宗谱》载,他是文天祥的后辈。他铭记着文天祥有“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,烙印着其爱国精神与民族气节。每年端午节,屈原的爱国形象涌上心头,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”成为他孜孜不倦埋头于浩瀚书海的动力。

他喜欢巴河文化。巴河文化是楚文化、吴文化、巴文化,是状元宰相文化、孝道博爱文化、龙舟勇猛文化。清朝状元陈沆、明末宰相姚明恭、明朝武状元文质都是他引以为豪的巴河人,屈原是他研究的对象也是楚文化的象征,文天祥是他的先辈也是吴文化的“忠烈”,其他人则是他学习巴河文化的榜样。

故乡情结孕育了闻一多最本质的爱

闻一多是一个极致者,他自己就说“我的性格,喜欢走极端”,他的性格,他的极致,将巴河人、巴河文化、巴河情结体现得淋漓尽致,也使其一生超然展示出最本质的爱。

十五、六岁在新家新屋写出了脍炙人口的《二月庐》。

1925年6月,留学回到巴河时,看到长女立瑛、妻子和父母兄弟姐妹,看到“淡山明水”的家园,他诗兴大发,一口气吟唱出了《回来了》《故乡》等诗篇。

还有巴河乡村早晨的《初起》,望天湖傍晚的《晚步湖上》,巴河夏天的《夜雨》和《大暑》,等等。

他对故乡巴河和祖国的爱跃然诗里。

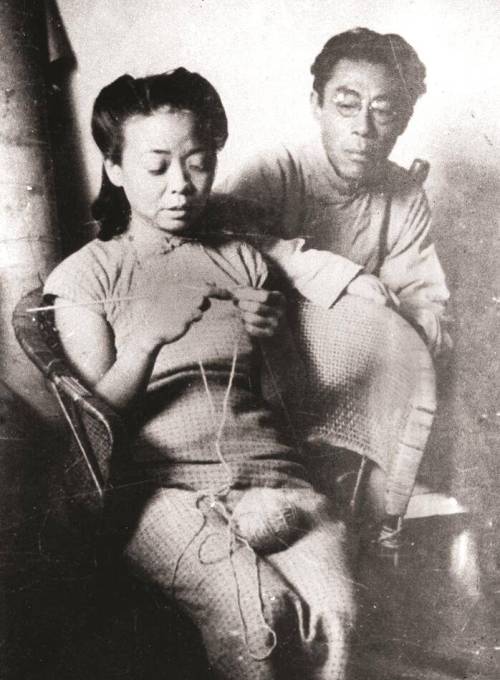

结婚照 闻一多先生亲属闻立鹏、闻立树教授提供

1938年1月,他走访了堂弟闻振之的“缺塘角小学”,并拿出自家的黑板、桌椅、书刊及生活用具给学校。抗战期间是巴河第三小学,成了鄂东抗日组织和进步人士的活动点,发展到2017年9月30日成了现在的闻一多小学。

1928年7月,应好友刘树杞之邀,他欣然回到湖北参与筹建武汉大学,担任首任文学院院长;并以诗人的敏锐,灵机一动将“罗家山”改为“珞珈山”;又设计了小篆体“武大”校徽;开启了研究中国古典文学的历程。

他深深关注和热爱家乡的教育。

1930年夏,他以诗人特有的敏锐,力荐将数学考成零、根本无法录取的臧克家破格录入青岛大学外文系。入学后,臧克家对英文实在吃不消,便想转读国文系,也是他一锤定音,并给以精心教导,使其很快成为青大国文系最优秀的学生之一。

臧克家一生的成果,不仅展现了闻一多独到的眼光,还表现出了他对学生的深情关爱。

1922年1月7日,闻一多遵从父母之命从北平赶回到巴河家中与姨表妹完婚。对包办的娃娃亲,他心里极不情愿:“好可怕的新年!——张着牙戟齿锯的大嘴招呼你上前;你退既不能,进又白白地往死嘴里钻!”

第二天是完婚的日子。傍晚,新娘子的花轿到了,找新郎拜堂,大家这才发现一天未见到新郎的影子。七八个兄长到处找,最后在二月庐里找到了,赶紧强行拉出他,理发、洗澡、穿上长袍马褂、戴上黑色瓜皮帽,推入喜堂。按照回巴河前父母答应他的三不条件:不祭祖、不对长辈行跪拜礼、不闹洞房,他和新娘只是鞠躬了三次,婚礼就大功告成。

新婚后,他相当时期还别扭在包办婚姻中,逢人便诉苦:“家庭是一把铁链,捆着我的手,捆着我的脚……我将永远没有自由,永远没有生命!”

不过,他人在国外留学,随着妻子的接受高等教育,也随着两人的书信来往,他对婚姻的态度产生了质的变化,而且是那样的炽热,并将自己的婚姻列为人生三大圆满的事情之一。

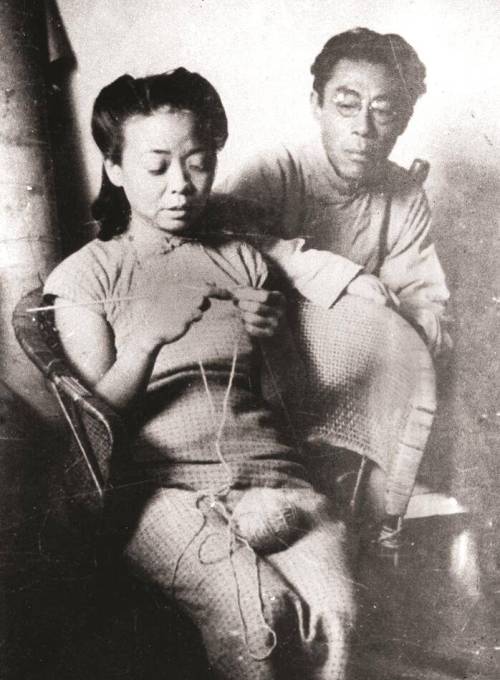

闻一多夫妇在家中 闻一多先生亲属闻立鹏、闻立树教授提供

在国外,他用五个昼夜一口气为妻子写下了50首的《红豆》诗,特别是留学回到巴河看到妻女后,炽热的爱更是一塌糊涂地爆发出来。

许多时候不能有着长点的离别,一经离别之后,他就不断给妻子写信,倾吐心中的思念:“我亲爱的妹妹,你一哥在想你,想得要死了!”

直到牺牲,他与妻子二十四年的婚姻,那可不是一般的“模范夫妻”,是民国最佳“包办婚姻”,从一开始的嫌弃“恨得要死”,婚后相爱,到不离不弃,到不可离别“爱得要死”,表现了他对妻子无限的炽爱。

西南联大八年,物价暴涨,他给弟弟家驷的信如实写道:“书籍衣物变卖殆尽,时常在断炊中度日。”1943年9月,他不得不挂牌治印。“夜里醒来,就看见父亲还披着衣服、弓着背,坐在桌前刻图章”(闻立鹏)。随着治印的增多,一家人的生活逐渐有所改善。他铮铮豪迈地说“文字是我斗争的武器,刻章刀是我挣钱养家的工具”。

1927年11月,他将父母接到南京,与妻子及刚出生2个月的儿子立鹤一家三口享受天伦之乐,尽着孝子、爱人、父亲的天职。

当1938年1月20日他三更半夜“哭了”离开巴河后,2月15日给妻子的信中写道:“动身的时候,他们都睡着了,我想如果不叫醒他们,说我走了,恐怕他们第二天起来,不看见我,心里失望,所以我把他们一一叫醒……但是叫到小弟,话没有说完,喉咙管硬了……出了一生的门,现在更不是小孩子,然而一上轿子,我就哭了……”“小弟”(闻一多三子闻立鹏)从年少到今年的九十岁有一,每每读到这封信,都会心头泛酸,始终感受着一个父亲对孩子们强烈的、永久的爱。

当他每每回巴河二月庐度暑假晨诵夜读时,带着弟弟家驷朝夕相伴读书,并向弟弟他们讲述家乡外的新鲜事;弟弟进北大,他出主意让其选读文科并念法文,还建议其赴法留学。受他的影响,弟弟留学回国后同样入西南联大任教,同样加入民盟,也是最早的盟员之一。

他对妻子、子女、家人和家庭是无条件的爱、是最真的爱。

故乡情结激发了闻一多的爱国诗篇

闻一多对故乡的爱,对故乡教育的爱,对学生的爱,对妻子、儿女、家人、家庭的爱,让他迸发出“诗人主要的天赋是‘爱’,爱他的祖国,爱他的人民”。

他的爱国诗篇是油然而生,有感而发,真心灼烈,赤子真情。1917年他在清华喊出“爱国的权利,不容剥夺!”而后,他点燃了一柱柱《红烛》,表达了他的一颗赤诚《爱国的心》,他总是无比自豪地宣称《我是中国人》,对着沉睡的神州,他不断地呐喊着《醒呀》;他要让点燃起来的《红烛》去烧干那一潭绝望的《死水》,让世人高唱着《七子之歌》;多一些《故乡》的《二月庐》,多一些《色彩》的《忆菊》,多一些《太阳吟》《祈祷》,许多时候,他总是自觉不自觉地要喊出这《一句话》“咱们的中国!”

闻一多1920年7月13日所作新诗《西岸》,9月24日在《清华周刊》公开发表,这是他的诗作首次发表,也是他出国留学前第一个时期诗作的代表作。

1923年9月7日,由上海泰东图书局出版新诗集《红烛》,是他走出清华园后的第一部诗集,也是他第二个时期的诗作。

1928年1月,第二部诗集《死水》由新月书店出版,其爱国热情达到更高,这是他第三个时期的诗作。

第一个时期少量的爱国诗篇,第二、第三个时期的诗作基本都是爱国诗篇,几乎首首给人以震撼、热血和力量,激发人们的爱国热情。

故乡情结奠定了闻一多的爱国主义

闻一多的爱国诗篇如火山爆发,他不光光呐喊,而且真真切切投入到爱国的洪流中,用真心实意、真事实情体现出他的爱国主义。

第一,闻一多身上体现着中国人最朴质的爱国主义情怀。

闻一多早期的爱国主义,体现着中国人最朴质的爱国主义情怀。

当五四运动传到清华园,1919年5月4日当晚,他就即刻用红纸挥笔抄写了岳飞的《满江红》,并张贴在学生饭厅墙上。随后徒步进城,发表街头演说,宣传反帝爱国思想,被选为清华学生代表,出席在上海召开的全国学生联合会成立大会,并成为常委。17日,写信给父母亲,汇报他参加五四运动的思想:“男在此为国作事,非谓有男国即不亡,乃国家育养学生,岁糜巨万,一旦有事,学生尚不出力,更待谁人?……且男在校中,颇称明大义……当知二十世纪少年当有二十世纪人之思想,即爱国思想也。”

《革命军》中革命党人闻一多前左一 闻一多先生亲属闻立鹏、闻立树教授提供

1913年冬,当看到清华园内外掀起的一股诋毁革命、反对共和的逆流时,他十分气愤,就和几位同班好友自编自演了一幕独幕新剧《革命党》,他将一个“革命党人”演得惟妙惟肖。1919年演出以秋瑾革命经历为蓝本的《巾帼剑》等四剧。当时有人描述其盛况“清华为爱国运动募集款项,曾由闻一多与高班罗发组同学共编一部五幕新话剧……演主角的梅僧与一多之名遍传遐迩。”

1925年7月4日《七子之歌》首次发表。不仅在当时正值中国人民反帝反封建斗争的高潮中引起强烈的共鸣,在他诞辰百年的1999年也获得更大的反响,先是首篇澳门被《澳门岁月》选做主题曲,后是12月20日又成为迎接澳门回归的主题歌,唱响大江南北,享誉海内外。巴河的闻一多中学将其作为“校歌”,让其天天响彻在校园里。

第二,闻一多的爱国主义情怀忠诚而热烈。

1926年3月后,闻一多一头扎进研究学问中,走教育救国的道路,表现出了忠诚而热烈的爱国主义情怀。

1927年秋他在南京大学任外文系主任,教授英美诗等课。期间,对篆刻爱不释手。

1928年8月从武汉大学开始,他独立地系统地研究中国古典文学,完成了从诗人到学者的华丽蜕变。他的研究和著作形成了自己独特而深切的见解,取得了辉煌的成就。

1930年9月在青岛大学任文学院院长兼国文系主任,教授《中国文学史》等。

1932年8月他回到清华大学,只任职教授,教授中国古典文学,从此走上了教学的正轨,直到七七事变爆发。

“在西南联大……听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美,逻辑的美,才华的美。因此,不单是联大中文系、文学院的学生争着听这门课,就连理学院、工学院的学生也穿过大半个昆明赶来听他的课,教室里里外外总是挤满了人。”(周简叔)

在教学研究中,他将巴河人的性格、巴河人的风貌展示得一览无余,他最得意的学生臧克家评价“他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。”“他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年来的文化史,炯炯目光,一直远射到有史以前。”

他治学严谨、待人诚恳、妙趣横生、无与伦比的本职教学和诸多研究,一经投入其中,无不彰显着他的最忠诚的爱国主义。

第三,闻一多的爱国主义情怀是伟大的。

1944年纪念五四活动之后,闻一多由一个诗人、学者迅猛变为民主革命战士,他的最伟大的爱国主义者形象从此一一尽展。

徒步入滇,他收获了不一样:看到了最底层人民的生活,看到了人民的苦难,更看到了人民的力量;听到了人民讲起的红军故事、共产党及其抗日主张。

皖南事变发生后,他对共产党和国民党开始有了清醒的认识,把延安与重庆相提并论,将国民党的“正统”从心里除去。

《中国之命运》,他读后很是反感“我简直被那里面的义和团精神吓一跳,……五四给我的影响太深,《中国之命运》公开的向五四宣战,我是无论如何受不了的”。

1944年“五四运动”纪念被国民党取消,他把矛头直指蒋介石:“新主子一出来首先要打击五四运动”;还呼唤:“五四的任务没有完成,我们还要干!我们还要科学,要民主,要打倒孔家店和封建势力!”

自此,他最终对蒋介石失去了敬重,同时也更加认清了国民党反动统治的腐败、无能。

恰在此时,他读到了田间的诗歌《给战斗者》等,心头的火瞬间被点燃了,他不禁一声强有力地呐喊“这是一个需要鼓手的时代,让我们期待着更多的‘时代的鼓手’出现。”

闻一多在西南联大演讲 闻一多先生亲属闻立鹏、闻立树教授提供

1944年春,他与中共人士华岗一见如故,相见恨晚,便倾心长谈。这是他了解民主革命和认识共产党的关键一步,也是他坚定跟着共产党的第一步。

6、7月间,他参加了由华岗秘密组织的西南文化研究会,还当即介绍吴晗、潘光旦、曾昭抡等教授加入。会上家里,他学习和阅读了党的文献和刊物。

秋天,听从华岗的安排,他加入中国民盟。

1945年初,他挑灯夜读《西行漫记》,并指着书上的照片兴奋地对妻子儿女们说:“这就是毛泽东啊!”

一段时间后,他说:“我现在思想豁然开朗了……爱国只能是新民主主义的国,现在为新民主主义而奋斗,将来为社会主义、共产主义奋斗。”

2日18日,他与何善舟讲到了毛泽东《新民主主义论》:“读了这些书,对中国的前途渐渐有信心了!”

他坚定地跟着共产党走,还有来自两个侄儿人生路径的鲜明对比。一个侄儿是共产党员,讲共产党光明、大公、团结;一个侄儿是国民党,哭诉国民党黑暗、腐败、无能。

就这样,他以“我不下地狱谁下”的无畏精神,为反独裁、反内战、争民主、争和平奔走呼唤,并力做“狮子吼”:

“我们人民能以自力更生的方式强起来了……那便是真正的民主!”

“这是人民的力量。因为是人民的力量,所以它是伟大的,谁也不敢抵挡!”

“立即结束国民党独裁专政!”“建立联合政府!”

……一吼高过一吼,一吼比一吼激烈!

1946年3月17日,他为“一二·一惨案”死难烈士出殡亲写挽词:“民不畏死,奈何以死惧之”;在公葬上,他沉痛而坚毅地说:“今天,我们在死难者面前宣誓,我们的方向是民主。”“我们将以更坚定一致的步伐前进! ”

6月底,他说:“我们愿把我们内部合作的精神和经验,贡献给全国各党各派,乃至无党无派,来共同完成和平民主团结的新中国的建设。”

7月11日晚,李公朴被国民党特务杀害。第二天,他亲笔题词:“反动派,你看见一个个倒下去,可看得见千百万个继起的?”

当传来国民党黑名单上第二个要暗杀的就是他闻一多时,他坚定地说:“事已至此,我不出去,诸事不能进行,何以慰死者?何以言民主?”

7月15日上午,在李公朴悼念大会上,他发表了著名的《最后一次的讲演》:

“人民的力量是要胜利的,真理是永远存在的。历史上没有一个反人民的势力不被人民毁灭的!”

“我们不怕死,我们有牺牲的精神,我们随时像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门!”

下午,他又主持了《民主周刊》社的记者招待会,介绍了李公朴的事迹,揭露了李公朴被害的真相。

反动派恼羞成怒,下午五时许,在他回家距离家门口不足十步的地方,最终对他下了毒手。

闻一多爱国主义情怀的传承弘扬

闻一多被国民党特务杀害的消息传出后,人们震惊了,抗议、声讨怒潮席卷全国,连国外也发出诸多声音。与此同时,全国各地、社会各界沉痛举行各种悼念活动。

1946年7月17日毛泽东和朱德从延安给高孝贞发来唁电:“先生为民主而奋斗,不屈不挠,可敬可佩。”

7月21日,朱自清在昆明的闻一多追悼会上悲痛发表讲话:“这是民主主义运动的大损失,又是中国学术的大损失。”

“他有着强大的生命力,常跟我们说要活到八十岁,现在还不满四十八岁,竟惨死在那卑鄙恶毒的枪下!有个学生曾瞻仰他的遗体,见他‘遍身血迹,双手抱头,全身痉挛’。唉!他是不甘心的,我们也是不甘心的!”

11月6日清华大学作出“由校组织委员会将闻先生遗著整理编辑并筹拟印行”。

1947年7月,为纪念他遇难一周年,清华大学重建钟亭并命名为“闻亭”。

1948年8月18日,毛泽东主席在《别了,司徒雷登》一文中评价“闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。”并高呼“我们应当写闻一多颂”。

同日,在不到两年的时间里,由朱自清、郭沫若、吴晗、叶圣陶编订的4册8集的《闻一多全集》由开明书店出版发行。1993、2020年12月由湖北人民出版社先后出版了12卷本和17册的《闻一多全集》。

七十六来年,人们用各种形式纪念缅怀这位平凡而伟大的爱国主义者。

近年来,闻一多的故乡——巴河大地在发掘闻一多精神、弘扬闻一多情怀等方面主动担当、有力作为,“闻一多生态文化小镇”在望天湖畔逐渐成型,“美丽乡村”遍布黄冈,作为闻一多家国情怀的诞生之地、保有之地、弘扬之地,闻一多的故乡——巴河正闪耀着越来越耀眼的光芒。

(叶青系浠水县闻一多红烛书画院统计师,汪德富系浠水县闻一多红烛书画院院长,詹良鸿系浠水县巴河镇人民政府二级主任科员)

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号