在中意建交55周年之际,回望两国文化交流史,文明互鉴始终是双边关系发展的永恒主题。自18世纪意大利“中华学院”创立伊始,以《聊斋志异》《论语》《红楼梦》为代表的中国典籍便开启了在亚平宁半岛的传播历程。通过一代代汉学家的精心译笔,中华优秀传统文化独特的艺术魅力与人文精神,持续向意大利读者展现跨越时空的价值。

《聊斋志异》的域外传播

清代文学家蒲松龄所著的《聊斋志异》以其深邃的思想内涵与卓越的艺术成就,自问世以来便广为流传。《聊斋志异》的外文译介最早可追溯至明治初期的日本,神田民卫、石川鸿斋、宫崎三昧等汉学家率先开启了对这部中国古典小说的日译历程。进入20世纪后,柴田天马、田中贡太郎、松枝茂夫等知名作家、学者相继加入译介行列,形成了选译与全译并重、复译迭出的繁荣景象。

在《聊斋志异》西传的历史图景中,意大利占据开创性的地位。1878年,时任罗马大学教授、著名东方学家卡罗·瓦伦哲安尼将其毕生珍藏的中国典籍捐赠给罗马维克托·伊曼纽尔二世国立图书馆。这批珍贵藏书目录中赫然收录了两部《聊斋志异》:十六卷本的《批点聊斋志异》和但明伦评点的朱墨套印本《聊斋志异新评》。瓦伦哲安尼在编目时将该书译为“书房闲趣”,并特别称赞其“语言纯粹而优雅”的文学特质。瓦伦哲安尼的批注简练而准确地抓住了这部中国古典文学杰作的语言艺术特征,为西方世界理解《聊斋志异》的文学价值提供了最初的参照框架。

“西医儒生”的意文译介

20世纪,《聊斋志异》在西方的译介取得了突破性进展。这一成就主要归功于意大利汉学家儒拉的开拓性贡献。

儒拉命运的转折始于一次偶然的东方之旅。1894—1896年间,儒拉参加了“克里斯托弗·哥伦布”号的环球航行,其间在中国香港、澳门、广州、上海等港口城市短暂停留。这段东方见闻犹如一粒文化的种子悄然落入儒拉的心田,在其精神世界生根发芽。随后,他以医官身份随意大利外交使团来到北京,在意大利驻华公使馆译员威达雷的指导下系统研习中文,潜心阅读儒家经典、唐诗及明清小说。这种沉浸式的学习不仅使他精通汉语、培养出深厚的文学修养,更让他有机会融入中国文人圈层,获得“西医儒生”的美誉。

在华期间,儒拉笔耕不辍,留下30余篇时评文章、4部重要译作和2部文学作品。1926年,他以青柯亭本为底本,完成了《聊斋志异》第1篇至99篇的选译工作。这部名为《中国寓言》的译本由米兰蒙达多利出版社出版。该译本配有东方风格的插图,是《聊斋志异》在意大利出版史上的首个版本。在翻译过程中,儒拉摒弃了当时通行的转译惯例,坚持采用直译法从中文原文进行翻译。为准确把握文本内涵,他不仅逐字推敲文言字句,更深入考察故事背后的文化语境。在遇到文化专有项时,他创造性地采用音译加注释的方式,既保留原文特色又确保可读性。这种直译原则的确立,一方面保证了译文的准确性,另一方面也开创了中国古典文学外译的新范式。

1955年,蒙达多利出版社又推出了儒拉的《聊斋志异》全译本。这不仅是意大利的首个全译本,也是欧洲乃至整个西方世界的首个全译本。该译本一经问世,立即在意大利学术界引起强烈反响,出版当年便有专题书评见诸报端。1956年,译本中的三则故事被节选刊登于意大利汉学期刊《中国》的创刊号上,彰显了其学术价值。儒拉译本不仅是意大利中国文学研究者的必读文献,更成为西方汉学界研究明清小说的标志性译本。

意国他乡的中国典籍

中国典籍在意大利的传播具有悠久的历史传统和鲜明的阶段性特征。早在18世纪初,意大利人马国贤便在那不勒斯创立了中华学院,开创了欧洲系统教授中文和中国文化的先河。这一教育机构是欧洲首个专门从事亚非语言文化研究的国立高等教育机构,为中国典籍的传播奠定了基础。

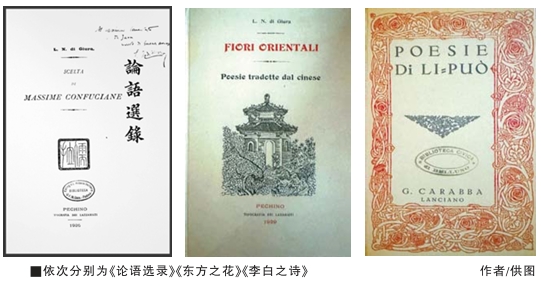

20世纪初期,中国典籍传播进入专业化阶段。1926年,北京遣使会出版社推出的《论语选录》译本开创了中国哲学经典翻译的新范式。该译本精选55条核心箴言,使用汉意对照的编排体例,右页保留汉字原文,左页则呈现意大利语译文、拼音标注及词汇解析。这种多维度的呈现方式既满足了学术研究的需要,又兼顾了普通读者的接受水平,对后来中国哲学经典在欧洲的译介产生了深远影响。

与此同时,中国古典诗词在意大利也逐渐被接受。1929年,《红楼梦》中的部分诗词以《东方之花》为题与意大利读者见面。通过直译的方式,该译本最大程度地保留了原作的文学特质,同时借助序言的文化导读和注释的细节解析,在忠实性与可读性之间取得了巧妙平衡。次年,意大利兰恰诺市的出版商吉诺·卡拉巴首次将50首李白代表作完整引入意大利语世界,取名为《李白之诗》。译作采用“以诗译诗”的原则,在保持原诗格律美的同时,辅以详尽的注释阐释中国古典诗歌的意象体系与审美传统。这种“文学再现与学术阐释并重”的翻译范式,为此后中国诗歌的译介确立了标准。可以说,这两部译著的问世,标志着中国古典诗词在意大利的流传从零散的摘译进入了系统化传播的新阶段。

中国典籍在意大利的传播历程展现出一条独具特色的路径。与欧洲其他国家的译介传统不同,意大利汉学界呈现出“文学优先”的倾向,深刻影响了本土读者对中国文化的整体认知。从18世纪中华学院的初步引介,到20世纪专业汉学家的系统研究,再到当代多元化的跨学科探索,中国典籍的传播主体、内容和方式都发生了质的飞跃。这些转变不仅反映了意大利汉学研究的深化,更标志着中意文化交流已实现从“单向传输”到“双向对话”的历史性跨越。古老的东方智慧与意大利的人文传统相遇,不仅激活了经典的当代价值,更创造了文化理解的新维度,为全球化时代的文明互鉴树立了典范。

(作者系华东师范大学历史学系、意大利历史与文献研究中心副教授)