内容提要:

作为媒介仪式和戏剧表现的综合产物,在过去三十多年里,央视春晚小品借助戏剧化冲突的表现形式承担了具有鲜明时代特征的社会文化使命,其所采用的叙事模型和策略始终在发生着微妙变化。从总体上来看,上世纪末的春晚小品中对负面问题的介入手法体现出了媒介仪式在阈限阶段的反结构特征,以及戏剧中对于神圣逻辑的消解;新世纪初的春晚小品倾向于在冲突与和解之间引入叙事化过渡,并且用社群性因素改造仪式中的个人因素;而近年的春晚小品则尝试以“仿真矛盾”的方式再造理想的社会图景,进而强化仪式的结构化功能和戏剧的价值教育属性。

关 键 词:

春晚小品/媒介仪式/戏剧叙事/结构与反结构/“神圣逻辑”与“现实逻辑”

作者简介:

刘宏宇,中国人民大学新闻学院讲师,中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员,德国波恩大学哲学博士,电子邮箱:leo.cosmo@qq.com;李婧文,中国人民大学新闻学院研究生,电子邮箱:18837151856@163.com;白静,复旦大学新闻学院研究生,电子邮箱:bai_jing@outlook.com

基金项目:

本文为中国人民大学“双一流”建设阶段性成果(中国人民大学马克思主义新闻观研究中心“马克思主义新闻观的思想源泉及发展路径研究”课题研究成果,项目号为:RMXY2016C018),受中国人民大学2019年度“中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金”支持。

一、导论

(一)媒介仪式理论的两条路径

自从凯瑞(James W.Carey)在上世纪八十年代提出传播的仪式观(ritual view of communication),仪式研究在媒介研究中逐渐受到关注。凯瑞继承了杜尔凯姆(Emile Durkheim)关于仪式中“共享”和“体认”的概念,并受到格尔茨(Clifford Geertz)符号象征理论的影响,将传播的仪式观表述为“建构并维系一个有秩序,有意义,能够用来支配和容纳人类行为的文化世界”(凯瑞,1989/2005:9)。在“建构现实”的基本框架下,研究者分化出两条路径:以戴扬(Daniel Dayan)和卡茨(Elihu Katz)为代表的“新杜尔凯姆观”(neo-Durkheimian)回到功能主义的传统视角,关注媒介仪式在再造“机械团结”和维护社会秩序方面的直接路径;而英国传播学者库尔德里(Nick Couldry,2003/2016:11)基于批判方法提出的“后杜尔凯姆观”(post-Durkheimian),其核心不再是简单的“秩序化”,而是回到“仪式过程”的路线,并引入了特纳(Victor Witter Turner)对仪式过程具体阶段的划分,关注结构与反结构因素之间的冲突和张力。

国内关于媒介仪式的学术研究从2009年开始明显增多,广泛应用的领域就包括对“央视春晚”的分析。从1983年至今,央视春节联欢晚会凭借其广泛社会影响力和高度文化典型性,被视为中国社会最重要的媒介仪式之一,也成为国内媒介研究的一个焦点。迄今为止国内学界对央视春晚的研究大多沿用了仪式的功能主义视角,围绕国家意识形态、民族共同体、集体记忆等维度展开,将春晚定性为凯瑞(1989/2005:7)所定义的“以团体或共同的身份把人们吸引到一起的神圣典礼”。其中王立新(2009)用仪式符号学的解读将春晚阐释为一种“国家意识形态的政治象征资源”;张雅婷(2017)在《央视春晚的传播仪式观分析》中探讨了央视春晚在塑造统一的国家意识形态和种群文化方面的作用;王玉风(2016)在对猴年春晚的分析中强调了其宣传性对国家文化形象的塑造和集体意识的强化;张媛(2016)在《符号再现与记忆建构:传播仪式观视野下的“春晚”》中论述了春晚通过追溯集体记忆构筑“精神共同体”的作用。以上这类研究更贴近上述的“新杜尔凯姆观”,并在某种程度上反映了传输性的传播观(transmission view of communication),亦即出于控制的目的在地域范围内播送信息的理解(凯瑞,1989/2005:9)。但是作为媒介仪式的春晚不仅承担着建构想象共同体宏大叙事的单一使命,事实上更多表现为各种社会文化存在相互角力的中央舞台,所呈现的主旋律也具有多元折衷的复调结构,而这些不断消长变化的社会文化要素的复杂动态博弈恰恰是三十多年来春晚风格和面貌变迁的根本原因。本文则转而尝试采用不同的研究路径,深入媒介仪式中的微观分析,在补充和完善该领域研究视角的同时,解析春晚所折射的社会思潮发展。

在不同类型的春晚节目中,语言类表演的小品节目凭借自身特殊的戏剧表现形式和感染力深受观众喜爱,其中经典作品不仅被视为历届春晚的代表性节目,浓缩了当时的艺术和文化风格,同时也体现了媒介仪式建构过程中的力量对比关系。本文集中以央视春晚迄今上演过的全部小品为研究对象,通过对其叙事特征的梳理,分析归纳内在的仪式性传播规律。下文中提到的春晚小品若未加特别说明均指央视春晚小品。

(二)理论框架

本文分析框架主要基于以下两种理论:其一是人类学仪式过程理论。仪式作为人类社会建构共同文化记忆以及共享文化意义的重要形式,其现实基础就是社会对其文化功能的需求,这种文化功能随着历史发展而不断强化。功能主义仪式观的奠基人杜尔凯姆(1912/2011:11)以强化人类共同体内部结构为理论落脚点,认为仪式的目的就是激发、维持或重塑群体中的某些心理状态。杜尔凯姆理解的社会结构显得相对静态和稳定,而作为冲突理论代表人物的特纳则认为在关注仪式对现有社会结构的稳定功能之外,还应关注仪式在社会变迁中的角色以及仪式中各种冲突因素的互动。特纳(1969/2006:95)在对仪式进行过程性分析(processual analysis)时,借用杰内普(Arnold Van Gennep)的理论将仪式分为三个阶段:仪式发生前的社会状态是“结构”(structure),即高度秩序化的公共生活,通过规训强迫人们遵循习俗规范和道德标准;经过仪式的第一个阶段之后,个人便从原有处境和先前位置(即“结构”)中“分离出去”,进入到边缘阶段——阈限(limen)①,阈限是仪式的关键阶段,是一种介于旧结构和新结构之间的模糊状态,世俗结构和级别在这里被暂时搁置,进入一种充满反抗性和混乱性的交融(communitas)状态,也被称为“反结构”(anti-structure)阶段;最后在第三阶段,仪式通过聚合环节重新回到结构性环境中。特纳等人类学家所提出的“结构-反结构-结构”模型解释了仪式中的动态转化,也可以解释社会变迁的内在动力。高度秩序化的结构强调社会共同体对于社会个体的规训和控制,反结构则体现为冲突和混乱。社会发展正是在这种结构与反结构、秩序与混乱、紧张与松弛的转换交替中延续和维持,这种转换和交替也构成了完整的人类社会仪式。媒介仪式中也有相似特征,库尔德里(2003/2016:11-12)指出,“媒介仪式的过程既不是一个简单的秩序,也不是一个简单的无序,而是这两者之间复杂且从未完全稳定下来的互动”。作为媒介仪式的春晚小品在叙事中鲜明地反映出了这种互动,并展示出各种维度上的对立和摇摆——包括人物角色的集体性与个体性、语言的非正式性与正式性、情节的冲突与和解等。小品作者试图以此实现仪式建构过程中两股力量间的平衡,并使得媒介仪式发挥其文化功能。

本文另一个重要理论基础来自于戏剧理论。在戏剧性叙事建构中也存在着实现各种对立力量结构性平衡的内在要求,也可以概括为“神圣逻辑”与“现实逻辑”之间的平衡(邓菡彬,2014:57)。神圣逻辑在社会实践中对应秩序、规则和道德律令,体现为对社群和集体价值的回归,奉行利他精神和爱国主义等道德操守。这种逻辑被广泛应用于加拿大社会学家戈夫曼(Erving Goffman,1956/1989:34)所称的“前台”(front stage)表演中,这种表演倾向于采用“一种社会化、模式化和限定化的方式,与所处的社会的理解和期望相符”。神圣逻辑总是致力于塑造一种理想化的社会图景以及积极正面的集体价值,但是所谓的现实逻辑却总是试图揭露出“后台”(back stage)中发生的各种负面问题。现实逻辑倾向于消解宏大叙事,凸显那些个体化的、充满欲望的和利己主义的现实人物和人性。神圣逻辑和现实逻辑之间的矛盾是戏剧内在冲突的重要动因,而平衡两者的方案则成为解决戏剧冲突的现实途径。

作为本文研究对象的春晚小品既具有媒介仪式的性质,又脱胎于戏剧表演,因此同时含有上述两种类型的动态关系。这两种关系并非彼此孤立:神圣逻辑在一定程度上可以被视为倾向于维护结构,现实逻辑则主张反结构,不过由于它们描述的是不同属性和不同层次的传播行为特性,其间关系最多只是平行和呼应,而不是彼此重合和相互替代。本文用这两组概念作为切入口,通过探讨春晚小品在戏剧叙事中如何消解结构与反结构、神圣逻辑与现实逻辑间的内在矛盾,进而重构结构性平衡的过程,来分析其媒介仪式和艺术传播特征。换言之,本研究将尝试回答如下这些问题:首先,小品媒介仪式中的结构化力量是如何借助戏剧的神圣逻辑,使戏剧叙事服务于凝聚社会文化共同体的终极目标;其次,小品媒介仪式中的反结构化力量如何与戏剧中的现实逻辑相呼应,展现现实冲突并释放结构性压力;最后,这两种戏剧化力量借助何种叙事策略和文化逻辑走向折中,并最终实现结构性平衡。在这种分析框架下,笔者发现央视春晚小品叙事策略具有鲜明阶段性特征,并可概括为如下三种典型模式:八十到九十年代的反结构模式,新世纪初的混合模式,以及近年的结构化模式。从总体来看,这三种叙事模式不仅能概括春晚小品的媒介仪式特性,还能直观反映其内在逻辑和流变趋势,作为在微观层次上对春晚媒介仪式研究的创新性探索,可以在呈现研究对象重要规律性特征的同时,为该领域研究提供全新的问题诠释路径和范式。

二、反结构模式

媒介仪式的反结构阶段提供了一个集体狂欢的契机,公众得以借其调和自身与等级结构之间的关系,缓解积累的社会压力。在上世纪八十到九十年代的央视春晚小品中,媒介仪式的交融阶段表现得十分突出,并集中体现在消解宏大戏剧叙事的倾向上。其中特别是早期小品经常以讽喻手法介入现实问题,通过草根阶层对崇高话题的调侃与解构,实现个体化的情绪释放。这一阶段出现的反结构模式小品主要有如下特征:

(一)反结构模式中的交融状态

早期春晚中表现出暂时搁置官方叙事逻辑的尝试,这种转变某种程度上可以被视作在仪式建置中由结构阶段向阈限阶段的转化,以便逾越或化解那些“建构”和“制度化”的规范(特纳,1969/2006:129)。这在八九十年代的春晚小品中通常表现为人设的地位逆转和非正式的语言表达。

1.人设的地位逆转

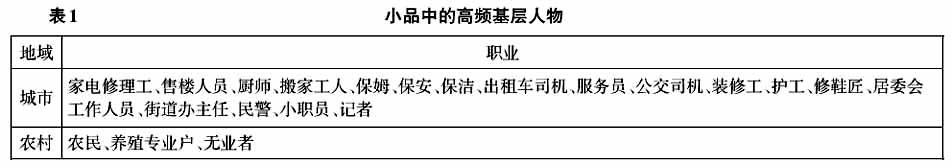

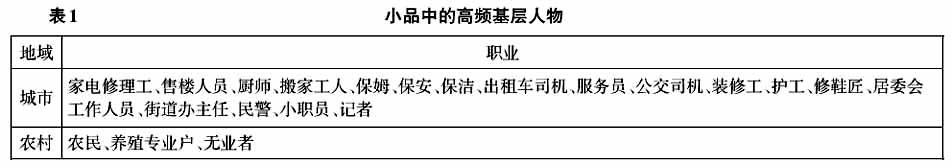

特纳(1969/2006:170)发现在年度性仪式(calendrical rites)中,平日社会地位低下的人常会暂时掌握主动的领导权,而那些身处高位的人则必须“心怀善意地接受这种仪式性的降卑”,此现象被称为地位颠倒的仪式(rituals of status reversal)。地位颠倒中既表现对小人物的关注,又设置出地位逆转的情节。作为中国典型的年度性仪式,央视春晚也一直强调“百姓舞台”的理念,绝大多数小品情节都围绕基层人物展开(高频人物见表1)。

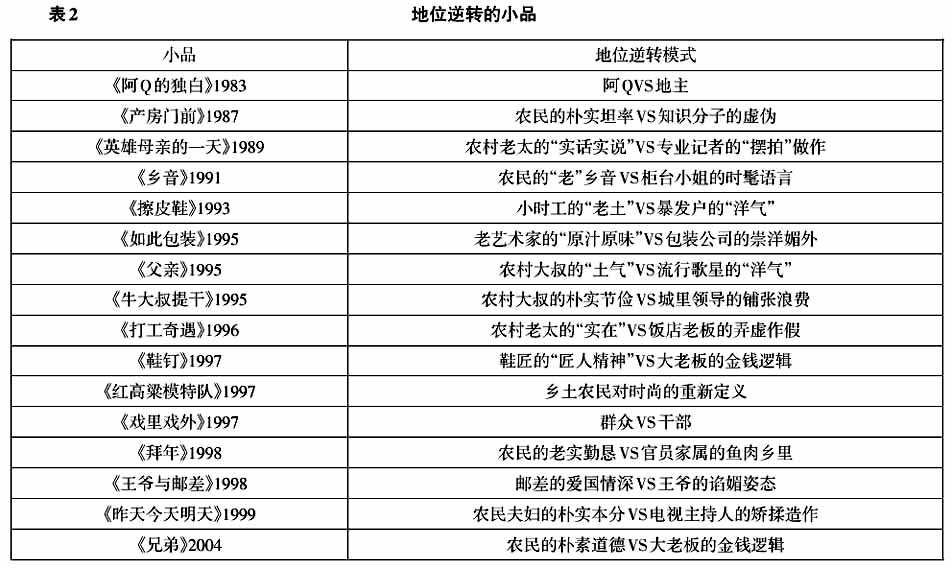

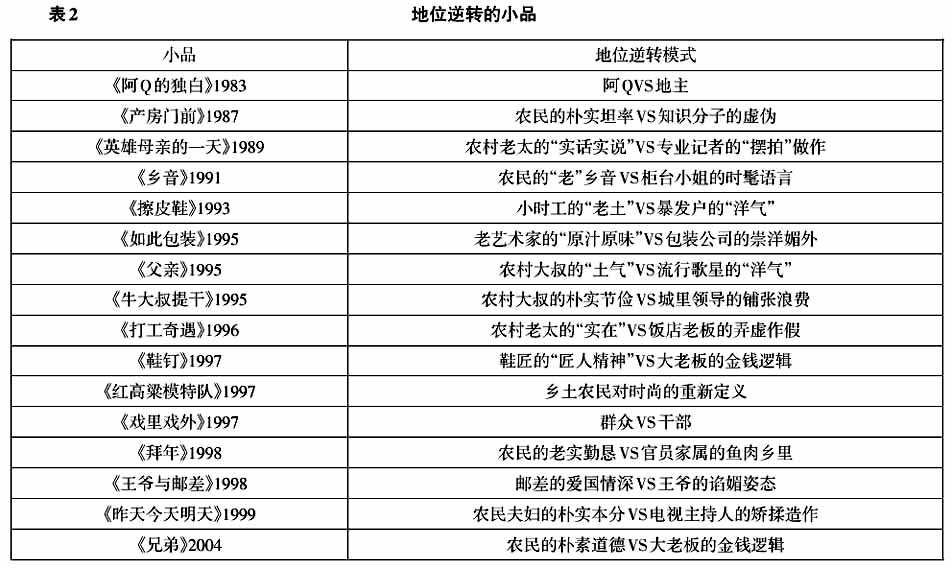

虽然草根人物题材一直占据春晚小品主流,但“地位逆转”模式却集中出现在八九十年代小品中(见表2),小人物得以跨越常规社会身份限制。在《牛大叔提干》(1995)和《拜年》(1998)等作品中,基层农民主导了话语权,批评教育领导干部。《戏里戏外》(1997)更设置双重“地位逆转”:一方面村民痛斥村主任不给老百姓办实事,另一方面通过对比历史暗讽今日干部不如昨日。这其中可以很明显看到地位颠倒仪式——平民拥有了批评位高权重者的“特权”,身份较低者拥有了神圣特性,而现实掌握权力和资源的人却扮演“谦卑”的角色,自我反思并接受教育。

从总体上看,相关小品中表现的政治地位逆转仍属少数,而经济地位逆转更为普遍。尤其在改革开放背景下,贫富分化引发的社会矛盾和观念冲突(例如拜金主义和传统伦理、西化和本土化)成为小品创作的重要素材。《乡音》《擦皮鞋》《如此包装》《父亲》等作品都褒扬本土草根,贬抑崇洋媚外;《如此包装》《打工奇遇》《戏里戏外》《兄弟》等作品也都赋予经济地位较低的一方以更高道德地位。

值得注意的是,媒介仪式在这里进入打乱秩序的阈限阶段,其最终目的并不是通过地位逆转来建构全新社会结构,而是要通过将矛盾冲突者聚合在一起重建平衡的特殊策略回归既有社会结构。这种消弭戏剧矛盾的策略往往表现为剥去个体的社会身份外壳,进而发现他们作为原初性个体的共性,从而“拉平”社会身份差异并取得共识,最终在不必颠覆既有秩序的前提下解决矛盾冲突。这类小品的结局通常会回归到特纳所说的再结构阶段。

2.非正式语言与话语模仿

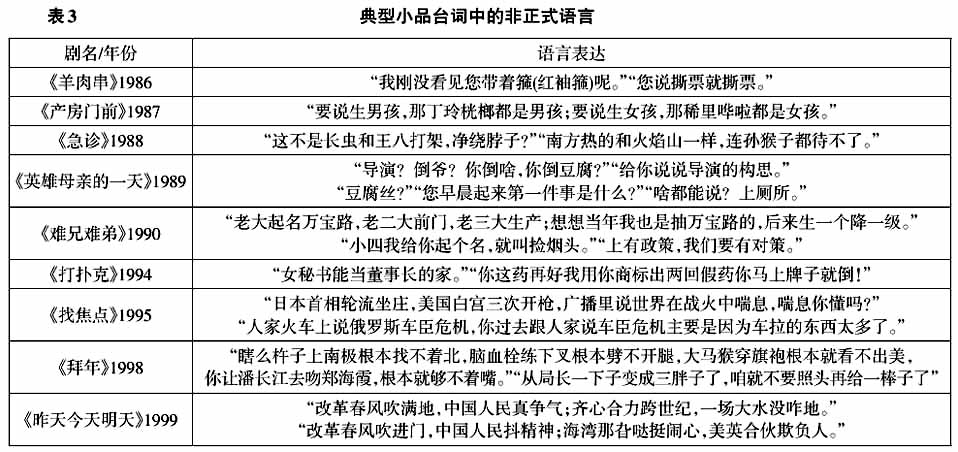

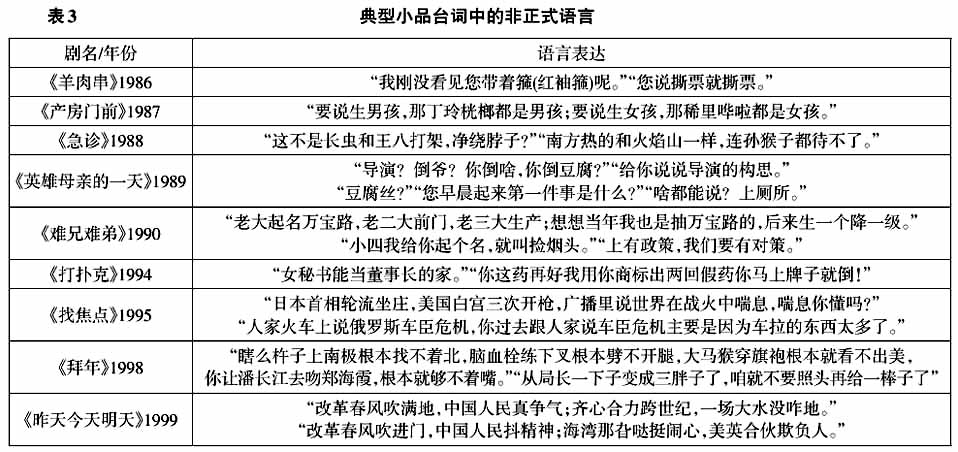

在反结构的仪式阈限中,戏剧化语言表达常常冲破理性和符号的限制,从现实逻辑出发解构神圣逻辑。这就使得观看演出不再是对象化的隔岸观火,而成为具有带入性的集体狂欢。早期春晚小品在语言表达上质朴自然,充满乡土俚语,呈现出一种似乎未经打磨的粗粝感。其中常借助小人物的“口无遮拦”,让平日难以正式探讨的“潜规则”成为调侃对象。例如1994年的《打扑克》中,通过“小小一把牌”揭示出社会大舞台中的人情世故。

此外,仪式阈限中的语言特色还体现为地位低下者对身处高位者的模仿(特纳,1969/2006:170),这种模仿通常带有解构性。在春晚小品中,地位被提升的小人物拥有了在正式场合点评宏大叙事的话语权,通过戏仿方式暗讽大人物的装腔作势。从戏剧角度看,这种对崇高语调的戏仿也能带来消解神圣的快感。其典型代表包括赵丽蓉扮演的老太太,以及赵本山和宋丹丹合作的“白云黑土”。在1989年的《英雄母亲的一天》中,记者希望展现英雄母亲应有的“模范性”,而老太太却始终在消解这种神圣意义。1995年的《找焦点》中黄宏扮演的农民点评国内外局势,所用语言大多为对正式语言的蹩脚模仿。1999年的《昨天今天明天》中的“白云黑土”在全国性舞台上出场,他们大量运用非正式语言表达,“肆意”调侃严肃新闻,讽刺电视明星,同时将广播腔调与东北方言杂糅,点评国内外大事,产生强烈喜剧效果。

上述小品中的地位逆转和非正式语言宣泄虽然都指向现实社会中的等级秩序,但是其目标却并不是从根本上否定秩序。这种暂时的“疯癫”只是为了通过宣泄和释放,调整和净化结构中的问题。地位低下者以肆意歪曲和引人发笑的方式假拟身处高位者的语言举止,并似乎掌握了限制对方的主动权,这其实却是反过来以高度修辞化的方式对社会各阶层在文化习俗中“可预知的日常行为的合理性”做出强调(特纳,1969/2006:179)。小品中人物虽然讽刺等级秩序,但他们并无意对其正式挑战,而仅仅满足于短暂突破现实秩序,在结构边缘暂时实现释放之后,重新为回归结构做好准备。而观众们同样也会获得类似的情绪释放体验。

(二)现实逻辑与冲突释放

1.介入社会问题

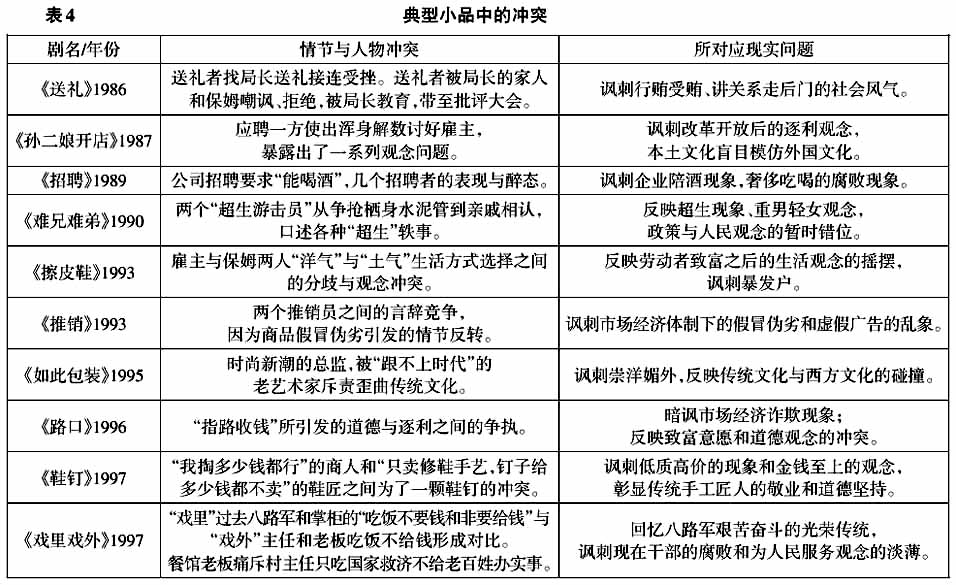

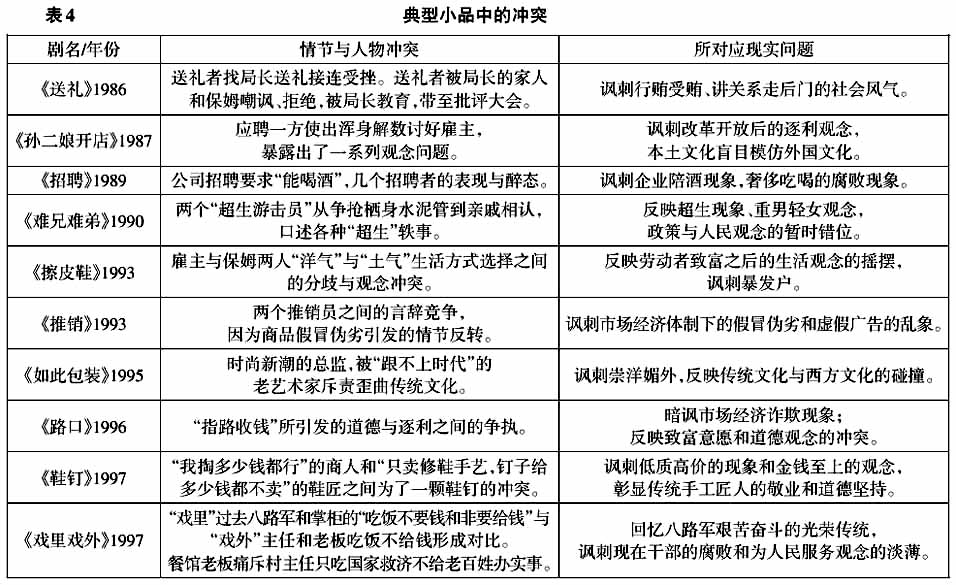

仪式阈限中的反结构特征往往直指现实结构中的问题,在媒介仪式中也会利用交融的契机直接触及各类尖锐冲突,比如戴扬和卡茨(1992/2000:43)所提到的长期日常危机、社会内部裂缝等。八十年代初,在我国话剧界中“社会问题剧”曾一度流行,这类戏剧试图反映现实生活矛盾和斗争,触碰敏感社会问题,通过消解宏大叙事和英雄人物,揭示负面问题。从1986年起,春晚小品的现实逻辑性特征也开始显露。八九十年代的小品以夸张形式折射社会万象,关注社会变迁中的冲突和问题。八十年代末小品将焦点对准社会落后习俗和“不良风气”——超生、重男轻女、包办婚姻、过分攀比、家庭暴力等。九十年代初,面对新兴事物与传统观念之间的张力,小品着重批判对时尚潮流的盲目追随——崇洋媚外和浮夸忘本等。九十年代末期,经济发展的负面效应不断浮现,春晚小品回应了市场化中产生的社会问题——偷奸耍滑、干部腐败和脱离群众等。而经济改革引发的贫富差异和道德争议则是这一时期最具长效性的主题,1986年的《羊肉串》批评无证经营者“只顾着赚钱,不顾人民群众的身体健康”;1993年的《擦皮鞋》对比了勤劳诚恳和骄奢淫逸作风;1996年的《路口》表现了“指路收钱”所引发的道德与逐利之间的争执。此时期的春晚小品创作者有意识地反映了社会热点和负面问题,为公众情绪的释放提供了仪式化的媒介平台。

特纳认为仪式中的反结构最终会回归结构,而在戏剧中也正是通过对神圣的暂时消解,才能在最后重新树立起神圣逻辑(邓菡彬,2014:196)。暴露现实阴暗面,迫使观众面对复杂现实问题,这些并不是小品创作者的最终目的,反之他们却是在借助小品来重申神圣逻辑的存在必要性。尤其对那些依然怀念逝去时代精神的人来说,戏剧为其提供了仪式性的公共宣示场域。相比新世纪初小品中对潮流的迎合,九十年代小品带有强烈的守护传统倾向。面对迅猛发展的社会,媒介仪式提供了集体性反思与怀旧的契机,并在某种意义上净化或者搁置了快速发展所积累的深层结构问题。

2.个体人物与负面角色

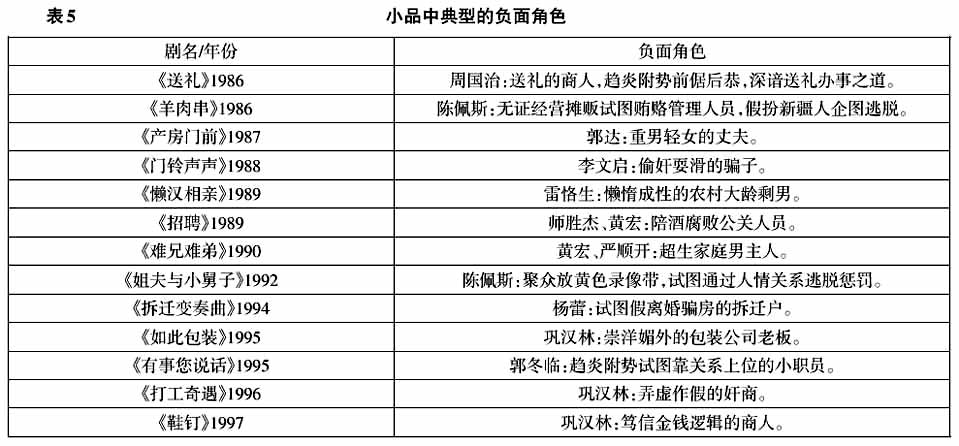

在媒介仪式的结构状态中所呈现出来的通常是同质性的各类“社会人”,在交融状态中,具体而异质的个体性却被着重凸显。在戏剧层面,神圣逻辑通常为集体和社群服务,在文艺作品中传递意义和价值观;现实逻辑则往往是个人化的,依靠演员的个体表演体现个性特征。八九十年代春晚小品在人物设置上尤其重视对个体性的塑造,表演的娱乐性往往压过了表意的教育性,很多小品并未刻意传达价值观,其中典型案例就是陈佩斯扮演的角色。在1984年的《吃面条》和1985年的《拍电影》中,陈佩斯饰演想出名的群众演员;1986年的《羊肉串》塑造了狡黠的无证经营小贩形象;1989年的《胡椒面》则表现了小市民的粗鄙性格特征。刻画这些典型人物并非出于“教育”目的,而主要为了体现戏剧表演张力。

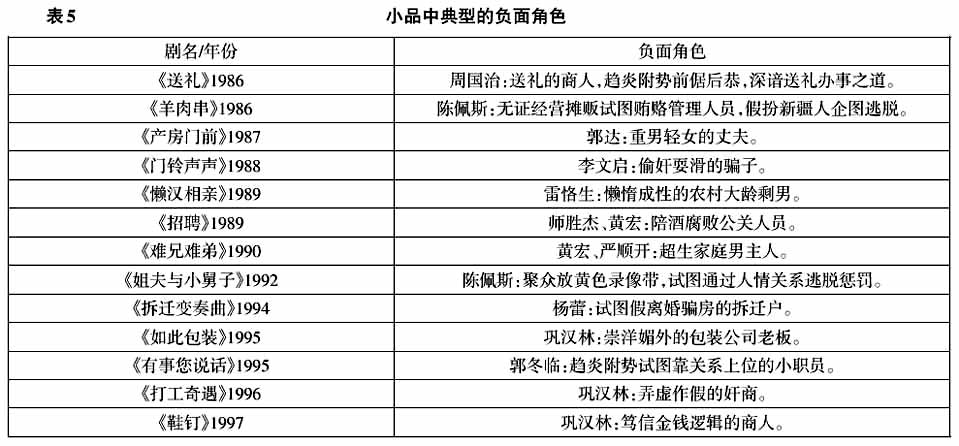

但由于央视春晚的官方背景,小品体现的神圣逻辑和教育功能总体上具有天然优势,因此能得以展现的现实逻辑与个性化表演就显得尤为难得。1990年的《主角与配角》中就以个体的张扬表演消解了神圣逻辑的叙事模式和传统剧目中八路军和汉奸的经典角色设置,配角“汉奸”一再试图抢走主角“八路军”的风头。而这一时期春晚小品中最受欢迎的个性化角色往往是负面角色,因为这些人物形象和思维都与观众所体验日常生活中的现实逻辑直接对应,从而令人觉得“真实可信”。

三、混合模式

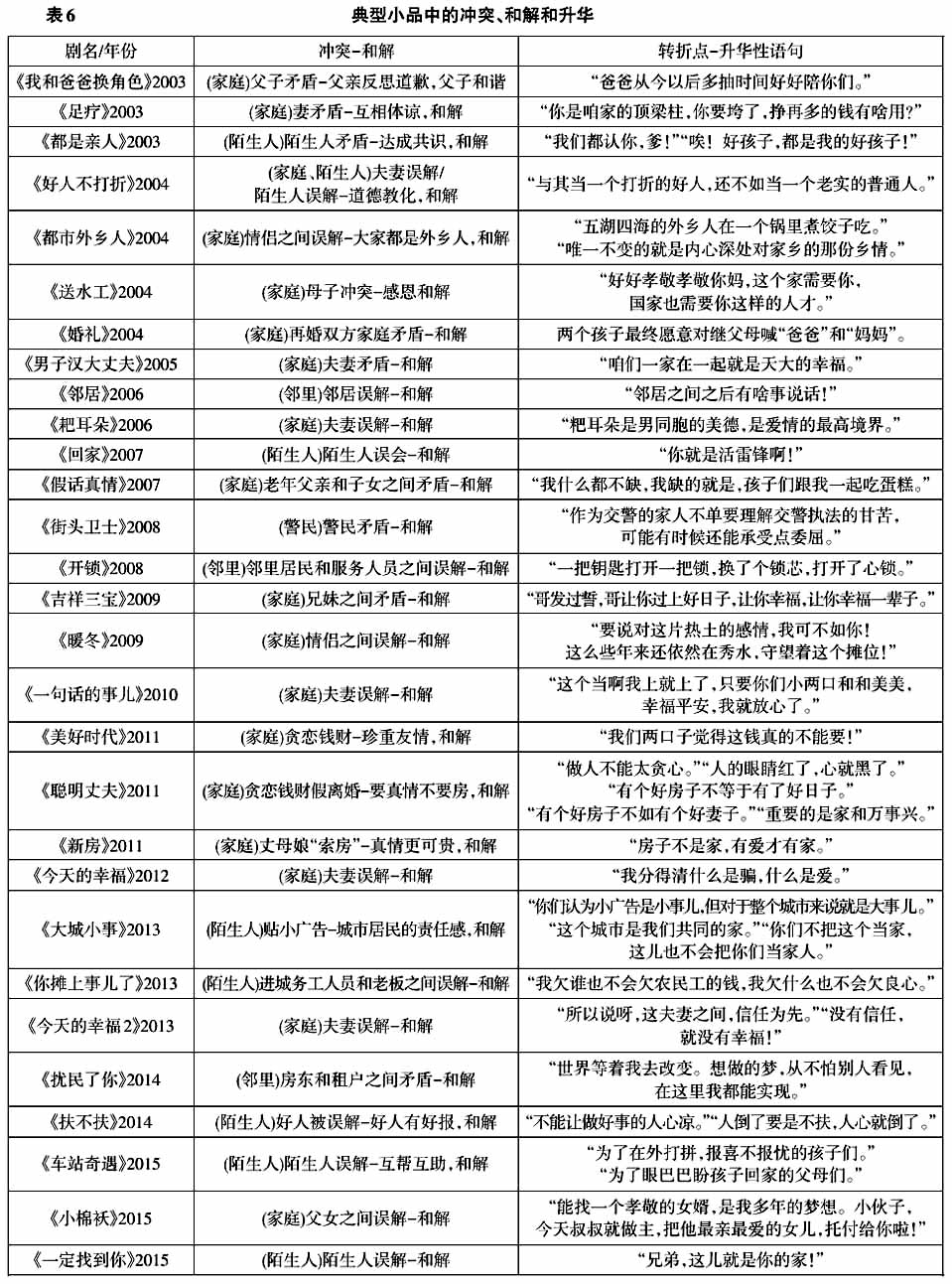

新世纪最初十五年中,春晚小品逐渐发展出较成熟的叙事模式:一方面,戏剧冲突显得类型化,尤其集中于家人或陌生人之间的摩擦;另一方面,剧情结局趋于模式化,以情感升华和理想化解决方案为主要形式,即使这种抒情化结局与戏剧矛盾发展之间显得过渡生硬。小品不再突出个性化表演,转而更加注重意义和价值观的传递。在其媒介仪式的阈限阶段中,地位逆转的形式被保留下来,语言规范性却被强化。本文将这种一定程度上继承了前一时期小品风格,同时又在戏剧叙事中全面引入超越性教化力量的新叙事模式称为混合模式,该模式主要表现如下特征:

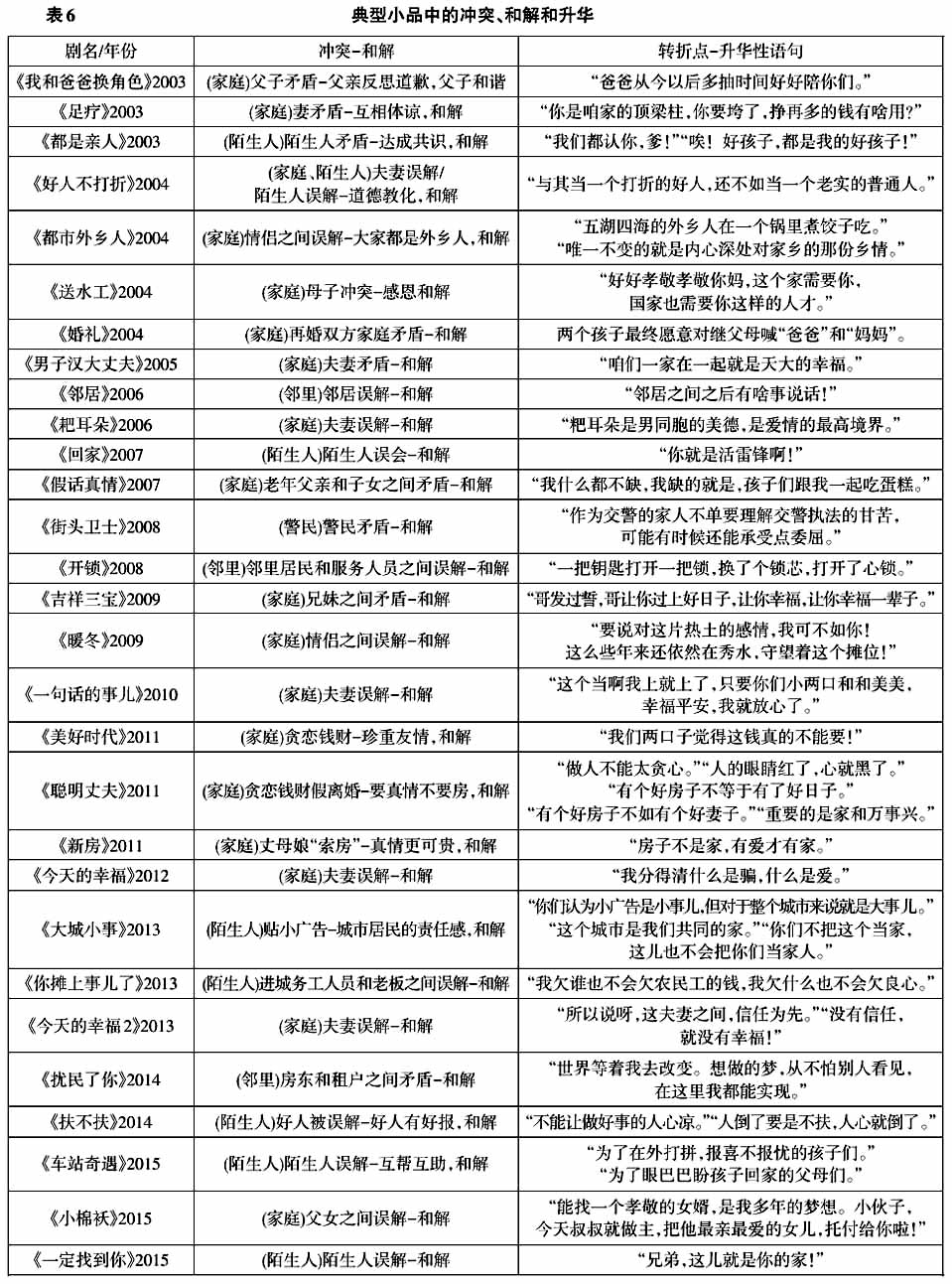

(一)情节转折:从冲突到和解

八九十年代春晚小品在进入仪式阈限阶段的交融状态后,一般并未刻意安排向结构秩序的回归,而是将冲突延伸至结局,提供反思空间。从新世纪初开始,媒介仪式主持者更倾向于展现“分离-阈限-聚合”的完整模式,仪式最终落脚点总是稳定现有秩序或是提倡改良后的新秩序,呈现出明显结构化导向。这一模式下的“冲突-和解”剧情被大量应用于两类题材:家庭关系和陌生人交往。其中家庭题材的角色关系一般为父母和子女、夫妇或情侣,矛盾大多来源于没有“换位思考”。相比八九十年代家庭矛盾折射出的深层社会问题,本时期小品中的家庭冲突则主要源自于个体性格和观念差异。比如2003年《足疗》中夫妇不同消费习惯引发的矛盾,2005年《男子汉大丈夫》中夫妇性格差异导致冲突等,这些简单的个体冲突随着剧情中相互了解的增进被得到解决。那些由更深层次矛盾引发的冲突,比如2011年的《聪明丈夫》中折射的假离婚问题,2011年《新房》中聚焦的丈母娘“索房”问题等,就无法仅仅通过个体间的相互理解,而是需要依靠某种外部“教化”力量加以弥合。陌生人交往题材的小品中,矛盾冲突主要来自于陌生人之间信任和理解的缺失,由于这些误解往往并非来自于深刻的社会分歧,所以总能在澄清真相之后迅速实现和解。

(二)人物转变:从自我到社会

混合模式在叙事中所要解决的核心问题是从现实逻辑向神圣逻辑的过渡,即如何令各种世俗现实矛盾化解于结构性道德观念。总体上来看,创作人采取的转变角色态度的策略是改变角色的存在属性——从个体存在到社会存在。小品人物在冲突过程中是现实逻辑主导下的个体化的人,而在和解阶段就成为了被神圣逻辑感召的社会性的人。夫妻题材小品中,矛盾冲突中的夫妻都是从自身立场出发的具体而现实的个人,而在和解后,双方就成为了带有强烈责任感和利他意识的家庭成员。在陌生人题材小品中,从个体到社群的过渡就更加明显,角色在冲突环节中通常抱有“功利理性”的利己思维,在和解时则过渡到利他逻辑,最终融入到社群中。

这种推动个人回归社群并重建价值秩序的要求再度加强了媒介仪式的功能属性。在我国社会关系和社会结构的快速变迁中,人们越来越经常地面临个体与集体、多元与主流、现实与理想等观念交错所导致的迷茫和困惑,此时春晚小品便试图担负起社会整合的仪式功能,通过唤醒集体意识和理想主义将人们重新凝聚在一起。但这类小品在尝试化解戏剧矛盾的过程中却经常会遇到角色双重属性之间的转换危机,在真实生活中的现实逻辑往往并不能被神圣逻辑轻易感化,反之强行导出和解结局的后果就是观众们开始批评剧情的逻辑跳跃以及缺乏真实性,这也是该时期春晚小品普遍评价不高,且缺乏经典作品出现的重要原因。

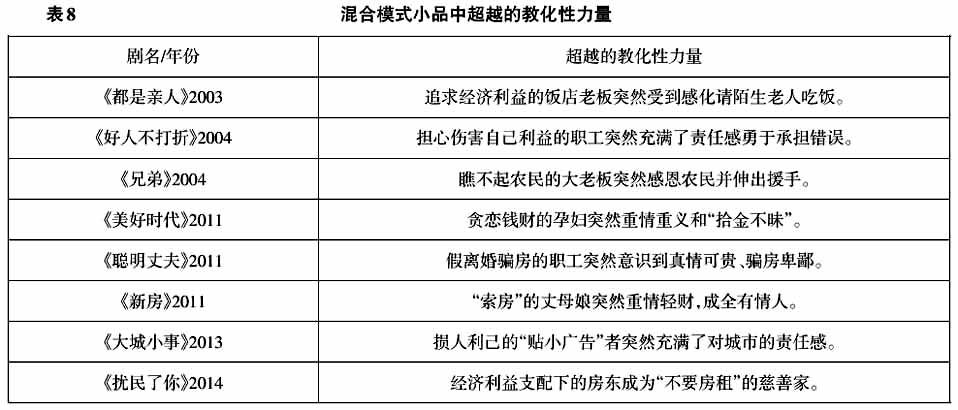

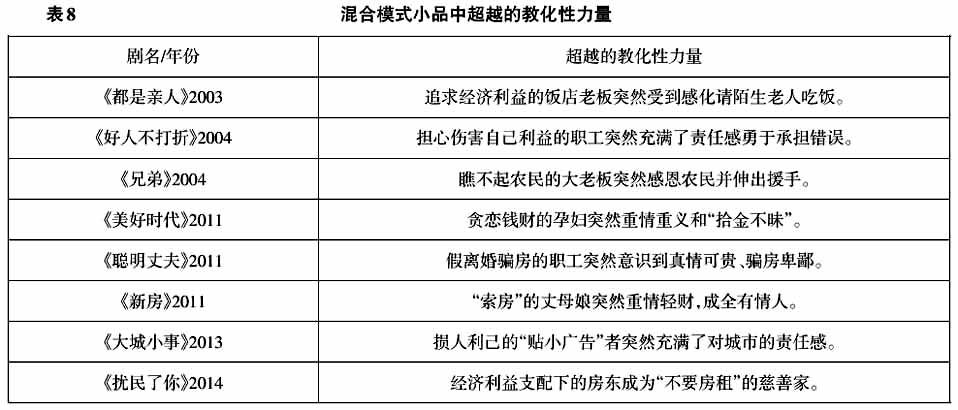

(三)过渡方案:如何和解冲突

在混合模式的媒介仪式中,实现个人与社群利益之间的合理过渡显得至关重要,因为这样才能成立最后“结构化”的理想示范。由于时长限制,小品在仪式阈限阶段所暴露的问题很难通过情节的自然发展获得合理和彻底的解决,创作人因此选择了两种化解冲突的策略:其一是在阈限阶段中以信息不对称的误会取代深层的结构性冲突,最终通过人物交流消除误会,同时回避结构性现实问题;其二是加入外在的超越性推动力量,使得剧情发展不依赖角色互动,而是服从典型叙事范式。

这两种叙事策略广泛应用在新世纪初的春晚小品中,其中后者更主要体现在小品结尾的情感升华和道德教育中。在布莱希特(Bertolt Brecht)构思的“叙事剧”(epic theatre)里,剧中人物通常被置于各类道德困境(moral dilemma)中,最终的教化结果并不是通过剧中人物的交流来实现的,而是借助一种外在观念推动情节并消除矛盾。这种外在推动力在春晚小品的叙事中集中表现为道德力量对功利心理的征服,例如2011年的《美好时代》中,从见利忘义到舍财取义之间经历了十分模糊的过渡之后,此前贪慕经济利益的女主角突然涌起强烈道德意识,在自我批判中做出了“正确的选择”。在超越的教化力量感召下,人物由现实逻辑中的自私者变为神圣逻辑中的道德倡议者,进而被纳入早已预定的叙事走向中。布莱希特(1964/1990:106)认为,戏剧性戏剧试图用情节的自然发展来“触发观众的情感”,而叙事性戏剧(又称为抒情性戏剧)则“迫使观众做出选择”。前者试图展示现实,使观众沉浸其中;后者则致力于构造一个应然的世界,限制情节发展的可能性空间。参考这一视角,就可以将混合模式小品的结构在情节发展上分为两个部分:前半部分类似戏剧性戏剧,让观众沉浸于接近真实生活的现实性冲突中;而后半部分则采用叙事性戏剧的手法,让演员化身为道德教化者,演示解决冲突的正确方式。

四、结构化模式

混合模式意味着媒介仪式结构化取向的回归,2016和2017年的春晚中,这种倾向被着力强化。混合模式叙事是在冲突发生后给出解决之道,结构化模式则始终在一种文化“虚拟状态”(virtual reality)②中解读社会生活(戴扬,卡茨,1992/2000:160),并且在全程中展示理想性社会图景,尽量搁置或回避社会矛盾。此时仪式阈限中的“集体狂欢”以一种缓和的秩序化方式进行,其中压抑冲突的动机来源于很多方面——官方对“文艺战线”战略意义的重视,民众对思想行为“政治正确”不断增强的自我审视,艺术创作者面对众口难调萌生的谨慎态度等。在其合力作用下,2016到2017年的春晚小品以一种“不求有功,但求无过”的姿态出现,媒介仪式中的功能主义因素被进一步加强。该模式作品的核心使命呼应媒介仪式的典型功能,即借助仪式性场合,引导观众共同克服冲突(戴扬,卡茨,1992/2000:13)。结构化模式小品体现出如下特征:

(一)公共秩序与官方脚本

2016到2017年的春晚小品限制了演员的个性化表演,从家庭到社区再到社会的共同体意识都参与规制角色的行为,并试图通过一种有纪律的表演来传达思想。正如杜尔凯姆所强调的那样,媒介仪式被赋予了维护社会秩序和公共道德的重任。在这类仪式中,或者以“直陈”的方式反复强调建构秩序的符号、图像、语言、动作,比如复述核心价值观;或者通过惯习原则,引发人们的集体记忆,比如回忆传统美德。和“自我中心”的现实逻辑相反,这种功能性仪式充满了“有助团结、关爱他人、超越自我中心的行为”(杜尔凯姆,1912/2011:414)。

该模式背后存在有显著增强的官方主导和驱动,并在某种程度上再现了戴扬和卡茨(1992/2000:43)对“加冕仪式”的脚本设定,“电视通过树立媒介仪式的官方意义,提供故事情节和评论以限定对其的解读”。通过对脚本的严格筛选和重复的彩排演练,小品中的每个细节都需达到纪律的要求,并通过这种要素控制程序建立的合法性,实现社会秩序的再确认。同时在结构化趋势下,文艺创作者承担了“教育者”的职能,借助小品来重塑社会道德秩序,纠正现实中的“偏差”。这种教育性主要体现为传统道德观的回归。相比此前小品中的“惩恶”倾向,本时期情节更多转向“扬善”。与同时期社会新闻中所呈现的人性冷漠形成鲜明对照,小品中人物在面对老人时表现出强烈道德感——不帮助老人是“不正常”“不可能”的。在《放心吧》中,演员看到老人晕倒时问观众“扶不扶啊”,观众集体回应“扶”,此时舞台上的道德规训也成功扩展到舞台下,镜头范围内的观众们同样成为传达价值使命的演出参与者。这一情景呼应了道格拉斯(Mary Douglas,1966/2008:86)对仪式积极性的总结,“使本应实现的现实战胜了那已经成为的现实,使永久的良好意愿战胜一时的反常”。针对现实问题,小品向观众展示践行社会规范之后所能达到的彼此理解和社会团结等积极效果,完成了仪式中为弥补现有缺陷而对理想结构的示范。

(二)展现理想化社会图景

随着近年来春晚呈现出越来越强的“加冕仪式”特征,小品折射社会现实的视域选择也受到更多约束,过去由现实逻辑向神圣逻辑转化的叙事范式被简化为对神圣逻辑的反复强调。在此背景下,“社会问题剧”已不合时宜,小品便成为展示规范性社会图景的窗口,仪式与戏剧的社群性功能在其中被最大限度地结合在一起,一个理想化的戏剧世界被置于结构化的仪式中,绝对化的神圣逻辑得以排斥现实逻辑成为压倒性存在。戏剧展示的目的不是去注目简单的现实,而是通过展示理想化的选择和“应然”的情形,唤起公众希冀。这一转变也体现在小品标题中:八九十年代的小品标题大多具有中性色彩,其中不乏反讽(比如《恩爱夫妻》《英雄母亲的一天》《手拉手》《有事您说话》都在标题和内容的互文中产生反讽效果);新世纪初的标题呈现出“混合式”特征,正面属性开始增多;而2016和2017年的标题则基本成为理想化情境的缩影——《快乐老爸》《放心吧》《大城小爱》《真情永驻》《天山情》和《一个女婿半个儿》都在展示和谐社会的不同侧面。

在保留基本戏剧性的前提下,这类小品叙事中通常以误会代替冲突,依靠“仿真矛盾”制造波澜,人与人之间的误解构成了核心情节。相比八九十年代小品中“针砭时弊”所折射出的尖锐矛盾,此时的误解原因大多来源于缺乏沟通、语言歧义和刻板印象等。这种浅层次的简单矛盾设置弱化了现实冲突的烈度,矛盾成为无关宏旨的小插曲,不会实质妨害理想化社会蓝图。同时创作者将公众对社会问题的不满归因于各种“误解”,并且以理想化的重建社会平等和公正的手段平息不满。这尤其体现在小品为外来务工人员建构的生活情境中:从九十年代到新世纪初的小品中,外来务工者仍带有“乡土气息”和农民身份烙印,对城市生活的不适应和对“城里人”的不满构成笑点;但在2017年的《大城小爱》中,主角“蜘蛛人”全身心投入城市美化建设,并尽情抒发对城市的归属感——“我发现他们没把我当作清洁工,那种感觉像朋友,像家人,像一个村的。”而从乡下来探望的带有城市化时尚气息的妻子也不再是旧时“村妇”形象,城乡差异已经很难在画面中分辨出来。在《真情永驻》中,菜贩夫妇在北京辛苦打拼,过上了小康生活,成为了新一代“城里人”。这类理想化社会蓝图的展示,通过抒情式手法提升小人物社会地位,弥合社会差异和矛盾,最终建构出近似“乡土社会”式的诗意化社会关系。

(三)弱化扁平人物的“指向性”特征

小品戏剧性营造的一种传统手段是塑造“扁平人物”③(又称为类型人物或漫画人物),尤其是通过夸大负面形象强化冲突效果。但由于媒介仪式的象征性,人物经常会被解读为指代某些特定群体。这种“指向性”所带来的现实影射使得春晚小品近年来经常引发争议,由于渐趋严格的大众赏鉴尺度,创作者倾向于不断弱化小品人物的标签性扁平设置,尤其体现在地域和性别上。

八九十年代的小品经常以不同人物的地位差异来制造笑料和冲突,并且喜欢借助夸张的地方口音增强人物立体性,其中典型代表例如赵丽蓉塑造的讲唐山话的老太太,蔡明和郭达演绎的河南口音乡下人等。可是在2010年后,公众舆论(尤其在互联网上)对“地域歧视”的批评开始增多。2013年的《大城小事》中出现了两个东北口音的发小广告的负面角色,有网友认为这是对黑龙江人的地域歧视。相比20世纪春晚小品中常见的方言口音,2010年后就很少再出现介入冲突的方言表演,而在2016年以后,小品人物基本上都说普通话或北京话了。方言的弱化乃至消失意味着一种人物类型标签的流失,也导致了人物个性被进一步弱化。在性别方面也存在着类似争议和妥协,比如东北农村题材小品中时常出现的“寡妇”角色,以及2015年的《喜乐街》中“女神和女汉子”这类女性刻板形象的典型化处理方式,都受到舆论抨击。因此力图在舆论最大公约数基础上建立结构性平衡的创作者只得舍弃人物的“扁平”特性,并努力以抽象的“政治正确”方式避免涉足任何公众敏感地带。

此外官方话语环境对“正能量”的提倡也使得小品中负面角色渐趋面目模糊。小品中的负面形象并未实际在场,而是通过转述的方式被间接提及。比如在《将军与士兵》中提到有些领导干部搞特权,但在小品中出现的却是一位自我要求严格的首长。小品中的负面人物只是虚拟的“靶子”,仪式主体结构仍是以树立正面形象为中心,同时通过隐性对比和间接批评来“排除”社会结构中仍存在的问题。小品中被讽刺的对象也不再是纯粹的“坏人”,而是可以被教育和感化的中性形象。2017年唯一的被讽刺对象是《阿峰其人》中的司机阿峰,他对陌生老人不帮扶,对领导阿谀奉承。但这些缺陷仅仅是“小恶”,只需经过教导就可以迅速“改邪归正”。这种人物性格的可塑化为仪式中的净化过程预留空间,同时人物设定大多从一开始就缺乏真正的鲜明个性。

(四)正式化和程式化的语言表达

本时期小品的结构化趋势也同样体现在语言上,经过精致打磨和严格限定的舞台语言与早期小品中常见的非正式语言表达形成鲜明对照。媒介仪式中使用的非正式语言虽然能促成“狂欢”的释放效果,但也会提升“越界”的风险。早期小品中的“扁平人物”一般都会有个人标签式的非正式语言,比如宋丹丹塑造的村妇形象经常以夸张的口音使用“那是相当”等副词。而近年来,小品中不同人物的语言差别逐渐消失,“文明语言”的重复使用也消减了“非正式语言”具有的冲击性。当《大城小爱》中的“蜘蛛人”以标准普通话说出上面提到的抒情语句时,给人的感觉更像是在朗诵剧本。使用这种正式化语言的角色的个性特征被淡化了,剧情的戏剧性也被大大减弱了。

正式化语言的下一个发展层次就是程式化,不仅在形式上被规范化,其内容也被规范化。小品语言的程式化集中表现在其越来越多地承载了传达官方政策和推动道德教育的多重使命,通过使用直陈式的点题性语句,试图以集体声音凝聚社会,唤起公众对家庭、社会和国家的认同和责任感,比如《大城小事》中的“这个城市是我们共同的家”。除了直接呼喊口号之外,政策方针和热点主题还会以符号的方式植入小品内部,比如2012年掀起反腐浪潮之后,小品中开始持续出现反腐倡廉元素;2017年放开二胎之后,多个小品中均出现了“想生就生”的概念。

从原理上来看,结构化仪式虽然形式整合性更强,但是因为其脚本受到来自社会各方面的严格限制,从而导致其叙事开放性更差(戴扬,卡茨,1992/2000:50)。来自国内各方面的复杂压力使得小品内容开始呈现出均值化和程式化趋势,这种力求实现结构性平衡的秩序化仪式反过来又难以满足公众情感释放和消遣娱乐的需求,最终使得近年来观众口碑不断走低。在此局面下就需要寻找新的折中路径来建构仪式并达到新的结构性平衡,因为公众在媒介仪式中拥有相当程度的否决权,如果民众不再相信仪式内容,继而产生的对抗式解读势将最终危及凝聚共同体的目标。

春晚小品主创者面临的可能是最为困难的创作环境,因为他们必须在复杂观众构成等苛刻条件下,一举达成多种貌似不可能同时实现的任务(包括维护国家共同体凝聚力、释放公众情绪等)。随着我国社会政治和经济生态的变迁,小品的创作环境和使命也在变化,在三十多年的时间跨度中,小品主创者始终在尝试寻找有效的叙事策略顺应环境需求,并大致形成了上述三种叙事模式。这些叙事模式可以理解为媒介仪式层面上结构化与反结构化力量的不同形式的博弈结果,也可以被视作为戏剧叙事层面上神圣逻辑与现实逻辑的各种折中和平衡。从媒介仪式特性的整体发展趋势来看,近年来结构化的倾向逐渐成为主流,仪式的整合功能被愈加重视。在人物设置上,早期小品以负面角色撑起戏剧性主线,新世纪初的人物常常从自私自利被“改造”和“升华”为舍己为人,近两年的负面角色则成为了不在场的靶子。在情节方面,八九十年代直指深层问题的冲突情节在新世纪被嫁接上“正确的”和解方案,最近两年则通过展示理想化图景弥合社会矛盾。在语言表达中,早期小品中的非正式语言逐渐被正式化和程式化语言取代。值得注意的是,仪式阈限阶段的混乱和释放对于其有效性是至关重要的,而现实逻辑所引发的矛盾冲突对成功营造戏剧性也是必不可少的。当前春晚小品虽然体现出上述发展趋向,但是其叙事模式不可能始终停留在结构化力量整合全局以及神圣逻辑独占舞台的局面,因为该局面不但意味着结构和反结构、神圣逻辑和现实逻辑之间动态平衡的停滞和终结,也意味着作为媒介仪式和戏剧艺术的小品失去自身效力。因此小品主创者有必要更新叙事策略,通过导入新型反结构性力量以及现实逻辑话语,开启作为媒介仪式的春晚小品的新一轮结构性动态平衡周期。

①“阈限”这一概念被特纳引进为仪式研究的一个核心词汇,在此后的媒介仪式研究中,戴扬、卡茨、库尔德里都反复提到了阈限与反结构的概念。

②“虚拟状态”的概念在特纳那里也有提及,它指的是某种理想的社会选择,能暂时提供一种应该出现但并未出现的状态,激活大众潜在的愿望,并产生对乌托邦的憧憬。详见特纳《仪式过程:结构与反结构》第128页。

③“扁平人物”最早由英国作家福斯特(Edward Morgan Forster)在《小说面面观》(Aspects of the Novel)一书中提出,指的是在戏剧和文学作品中那些具有某些夸张的性格特点,能让观众一眼看透的人物。

原文参考文献:

[1]爱弥尔·杜尔凯姆(1912/2011)。《宗教生活的基本形式》(渠东,汲喆译)。北京:商务印书馆.

[2]贝尔托·布莱希特(1964/1990)。《布莱希特论戏剧》(丁扬忠等译)。北京:中国戏剧出版社.

[3]丹尼尔·戴扬,伊莱休·卡茨(1992/2000)。《媒介事件》(麻争旗译)。北京:北京广播学院出版社.

[4]邓菡彬(2014)。《当代戏剧交流语境的危机及应对》。北京:社会科学文献出版社.

[5]玛丽·道格拉斯(1966/2008)。《洁净与危险》(黄剑波,柳博赟,卢忱译)。北京:民族出版社.

[6]尼克·库尔德里(2003/2016)。《媒介仪式:一种批判的视角》(崔玺译)。北京:中国人民大学出版社.

[7]欧文·戈夫曼(1956/1989)。《日常生活中的自我呈现》(黄爱华,冯钢译)。杭州:浙江人民出版社.

[8]王立新(2009)。春晚如何?如何春晚?——一种仪式符号学读解。《西南民族大学学报(人文社科版)》,(12),173-176.

[9]王玉风(2016)。春晚作为媒介仪式塑造国家文化形象的功能浅析——以2016年央视猴年春晚的语言类节目为例。《视听》,(04),7-8.

[10]维克多·特纳(1969/2006)。《仪式过程:结构与反结构》(黄剑波,柳博赟译)。北京:中国人民大学出版社.

[11]詹姆斯·凯瑞(1989/2005)。《作为文化的传播》(丁未译)。北京:华夏出版社.

[12]张雅婷(2017)。央视春晚的传播仪式观分析。《新闻研究导刊》,(19),100-101.

切换用户

切换用户 收藏

收藏

纠错

纠错

京公网安备11010202010100号

京公网安备11010202010100号